例谈概念模型构建在解题中的应用

吴琦玲

(福建省泉州市第五中学,福建泉州 362000)

模型方法是现代科学研究和生产实践中经常运用的具有相当普遍性的分析研究事物和解决问题的方法之一,它既是一种科学方法也是一种思维方法。高中生物学新课程重视模型方法教学,把模型和生物学基本事实、概念、原理、规律并列为必须获得的生物学基础知识,同时将培养学生的科学方法(包括模型方法)、科学思维及科学精神等生物科学素养视为普通高中生物课程标准的首要基本理念与核心任务[3]。而依据核心素养的要素研制的学业质量标准对高中生物学的教与学具有很强的指导作用。高考题关注生物学科素养立意,注重对科学思维和科学探究等的考查,本文以细胞代谢专题为例,探讨概念模型建构在解题中的应用。

1 问题驱动,构建概念模型,培养学生的科学思维

所谓科学思维,是指为了正确认识客观世界所具有的思辨模式和认识方法,它是连接实践与理论的桥梁。高考题尤为突出体现对“科学思维”能力的考查,许多题目都在简单的问题情境下,层层设问,暗含逻辑。解题过程中,通过设计问题,以任务驱动,引导学生思考,突出学生的主体地位和教师的主导作用。教学中帮助学生“以科学家的思维方式或模拟科学家的研究过程”进行学习,体验科学研究的方法,逐步养成科学的思维方式。在遇到同类型题时,学生可以直接用模型解题;也可运用相同的方法提出问题,分析变量,展开探究,得出结论。

例如“2011年.大纲卷31(节选)某同学从温度为55~65℃的泉水中筛选出能合成脂肪酶的细菌,并从该细菌中提取了脂肪酶。回答问题:(3)根据该细菌的生活环境,简要写出测定该酶催化作用最适温度的实验思路。”

此题参考答案:在一定温度范围(包括55~65℃)内设置温度梯度,放在相同且适宜的条件下分别测定该细菌脂肪酶活性,若所测得的数据出现峰值,则峰值所对应的温度即为该酶催化作用的最适温度。否则,扩大温度范围,继续实验,直到出现峰值。

对策:此题要求学生利用归纳与总结、演绎与推理等科学思维解题。解题过程中,可引导学生思考以下问题:1、该实验的目的是什么2、实验的自变量是什么?3、实验的因变量是什么?4、预期结果是什么?结合本题信息,可得以下模型:“实验思路:设置自变量+测定因变量+预期结果。”

2 运用模型构建的方法解题,发展科学探究

作为生物学学科核心素养,科学探究是指学生能够针对有价值的问题、疑问、难题或者想法进行研究,基于好奇与困惑来理解生命世界和建构知识的意愿和能力。科学探究也是一种学习方式,它促使学生提出问题,获得证据并对这些证据进行严格的检验[2]。学生通过一系列的探究实验,感悟知识的生产过程,领悟科学探究的思想和方法。解题过程中,教师和学生之间,学生与学生之间的协作和交流,对概念模型的构建都有十分重要的作用。

例:2007,重庆卷31(节选)甘薯和马铃薯都富含淀粉,但甘薯吃起来比马铃薯甜。为探究其原因,某兴趣小组以甘薯块茎为材料,在不同温度、其他条件相同的情况下处理30 min后测定还原糖含量.结果表明马铃薯不含还原糖。

(3)为了确认马铃薯不含还原糖的原因,请完成以下实验:

实验原理:

①_____________________________________________

②_____________________________________________

备选材料与用具:甘薯提取液(去淀粉和还原糖),马铃薯提取液(去淀粉),二苯胺试剂,斐林试剂,双缩脲试剂,质量分数为3%的淀粉溶液和质量分数为3%的蔗糖溶液等。

实验步骤:

第一步:取A、B两支试管,在A管中加入甘薯提取液,B管中加入等量的马铃薯提取液。

第二步:70℃水浴保温5 min后,在A、B两支试管中各加入__________________。

第三步:70℃水浴保温5 min后,在A、B两支试管中再各加入_______________。

第四步:_________________________________。

实验结果:_______________________________。

此题参考答案:①淀粉酶水解淀粉产生还原糖 ②还原糖与斐林试剂反应,产生砖红色沉淀 等量淀粉溶液 等量斐林试剂

沸水浴加热煮沸1-2 min A管出现砖红色沉淀,B管呈蓝色

对策:此类型题可分为验证性实验、探究性实验和以教材实验内容为背景的实验,每种题型都有固定的答题模式。叙述时注意用专业术语,科学准确的表述。解题时通过分析实验目的,假设和观测指标等得出以下模型:“实验原理:实验假设+实验假设和结果的关系+实验结果(观测指标)”。在设计实验的过程中,要注意遵循实验原则,注意实验条件。

3 运用构建模型的方法解题,增强学生的逻辑思维,提高语言表达能力

近年来,高考题突出对学生逻思维能力和语言表达能力的考查。但很大一部分学生得分不高,主要原因是学生缺乏逻辑推理和分析综合能力,不善于运用规范文字表达。运用建模方法解题,有助于学生分析,推理,综合和运用[1]。

例:2017课标Ⅰ30(节选)植物的CO2补偿点是指由于CO2的限制,光合速率与呼吸速率相等时环境中的CO2浓度,已知甲种植物的CO2补偿点大于乙种植物的。回答下列问题:

(1)将正常生长的甲、乙两种植物放置在同一密闭小室中,适宜条件下照光培养。培养后发现两种植物的光合速率都降低,原因是____________________。

此题参考答案:植物在光下光合作用吸收CO2的量大于呼吸作用释放CO2的量,使密闭小室中CO2浓度降低,光合速率也随之降低。

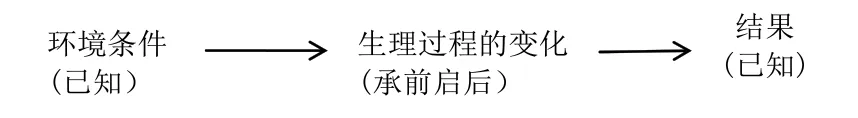

分析思路如下:已知环境条件是一密闭小室,适宜条件下照光培养;结果是两种植物的光合速率都降低。那么,原因应该是在已知条件下,两种植物发生的生理变化。表述过程中,讲清楚在······条件下,植物甲乙因为·······过程,导致······的结果即可,同时注意逻辑性,完整性。

构建模型:

对策:这类题常见有:“原因是”“结论是”等几种问法,这类长句表述题要求学生运用所学知识和题干中获取的信息等归纳总结自己的观点,要求抓住主干,且要能合理运用生物学专业术语,符合逻辑。

4 反思

课堂教学中生物模型的构建改变了传统的教师“满堂灌”局面,加强了师生间、生生间的互动,有助于学生系统、完整地学习和理解新知识,并运用模型解决一些复杂的问题,实现高等知识初等化、零散知识系统化,培养了学生的探究能力、图文转换能力、逻辑思维能力、知识的再创造能力,体现了师生的共同智慧,体现了新课程改革的理念[3]。但是在教学中模型的构建需要教师了解学生的知识能力情况,进行有目的、有组织、有层次的设计并实施,才能真正突破难点,取得比较满意的教学效果。

在高中生物新课程的教学过程中,如何利用不同类型的模型构建过程引导学生探究、解决生物学问题,使模型成为学生认识生物世界的工具,通过对模型的分析、批判与创造性地建构,提高学生的探究能力和思维能力,培养学生的生物科学素养,尚需我们努力实践模型方法教学策略,在课堂教学中发现问题、解决问题,积累更多的教学经验。