马背上的白衣战士

王忠,山东掖县人,1926年出生。1944年参加革命,1947年加入中国共产党。参加了抗日战争、解放战争。先后在胶东专署卫生科、华东野战军特纵骑兵团、华东军区防御大队、华东军区卫生部、南京军区后勤部、南京军区干部技术学校、12军35师从事医务工作。历任卫生队队长、师医院院长、师卫生科长等职。1983年离休,2018年12月在安徽淮南去世,享年92岁。本文作者王建朝系王忠之子。

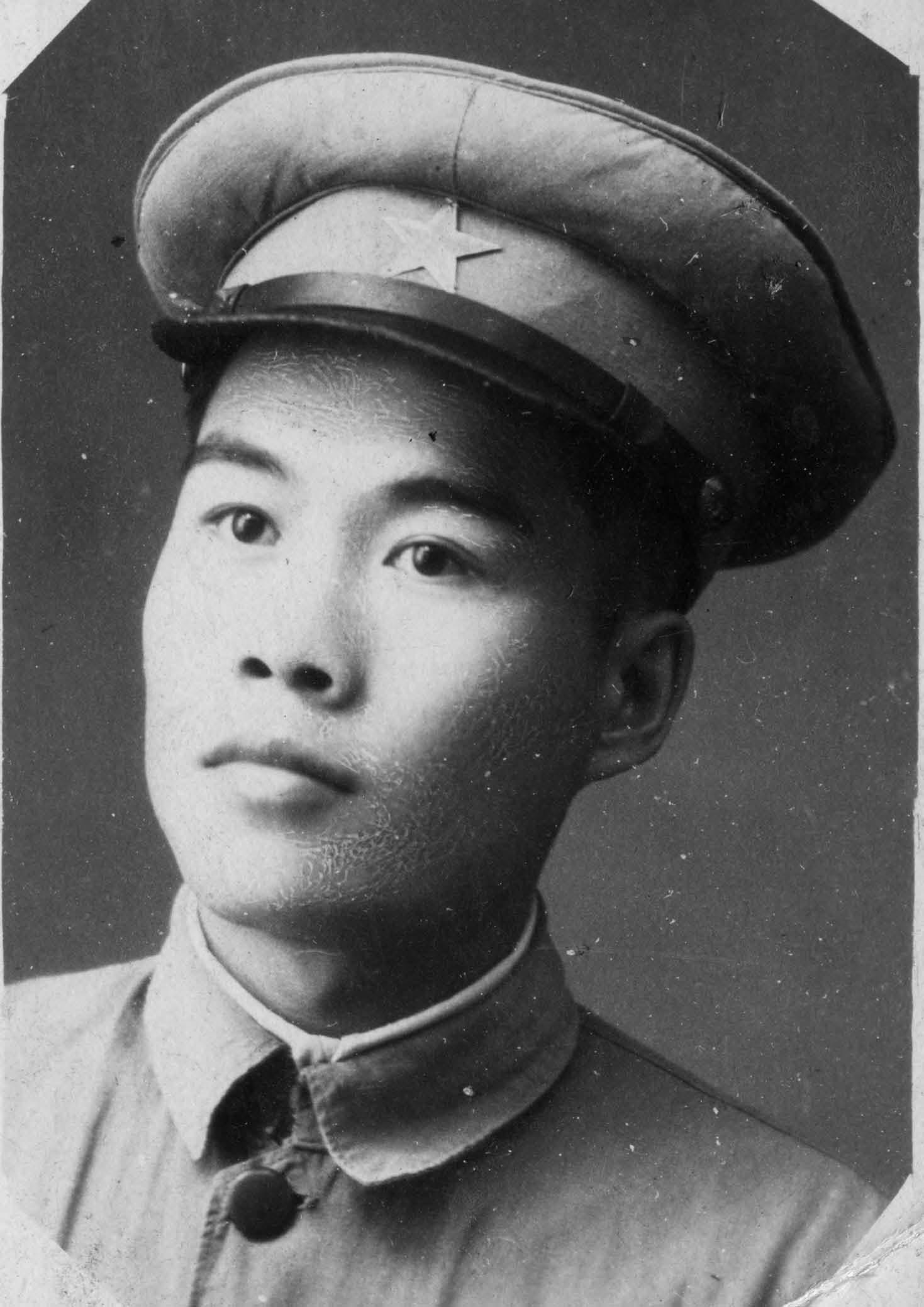

我的父亲原名王广传,山东掖县人,1944年3月参加革命后改名为王忠,意在忠于革命忠于党。父亲的一生既平凡又传奇,他既是横刀跃马的骑兵战士,又是悬壶济世的医生。

父亲由于掌握了祖传的中医知识和治病验方,加上工作努力,被调入胶东军区某部特别救护小组。1945年,一次战斗结束后,有位战士伤口感染、高烧不退,部队没有消炎药,父亲接到命令后立即前往医治。他仔细查看了这个战士的伤情,发现是弹片伤,虽然弹片已取出,但伤口已化脓。父亲立即帮他重新清洗处理伤口,用针刺耳尖放血,再用草药内服外敷,并用井水蘸湿毛巾放在伤员的额头降温。一个星期后,伤员退烧了,伤口炎症也得到了控制,一个月后就病愈,重返战斗部队。

此后,组织上重点培养父亲,先送他到胶东军区卫生员学习班学习,后又选他到华东野战军所属的华东医科大学学习。在学校,父亲刻苦学习医学知识,积极要求进步。1947年,在一次接收捐助药品等物资的任务中,由于遭到国民党飞机轰炸,当地民工都跑了,领队派父亲看守物资,自己则回去搬援军。虽然又冷又饿,但为了避免暴露目标,父亲没有生火,手握着枪,守护了整整一夜。最后,物资除在轰炸时少量受损外,大多完好。回校后,组织上给父亲记二等功一次,父亲还加入了中国共产党。

1948年初,解放战争进入大决战阶段,部队急需医务人员,父亲与华东医科大学的部分学员被分配到华东野战军特别纵队。当时特纵的兵种有装甲兵、炮兵、骑兵、工兵等,其中华野骑兵团是新四军四师彭雪枫师长亲自创立的“三宝之一”(即《拂晓报》、拂晓剧社、骑兵团),也是新四军唯一的“红色哥萨克”铁骑部队。这支英雄的部队1941年8月1日诞生于淮北抗日根据地淮宝县(今江苏洪泽县),在抗日战争和解放战争中,从无到有、由弱到强,屡建奇功,成长为新四军一支骁勇善战的铁骑劲旅,也是新四军和华东野战军一支著名的快速主力部队。

当时骑兵团选人标准较为严格,要求必须是党员骨干;勇敢胆大,具有大无畏精神;爱马;群众关系好;能吃苦耐劳。除此之外,还要看档案和面试。父亲当时已是中共党员,立有二等功,还有丰富的中西医知识,面试主要是看回答问题如何,试骑马如何。父亲的条件均符合,因此被选入这支英雄的部队——华野骑兵团。

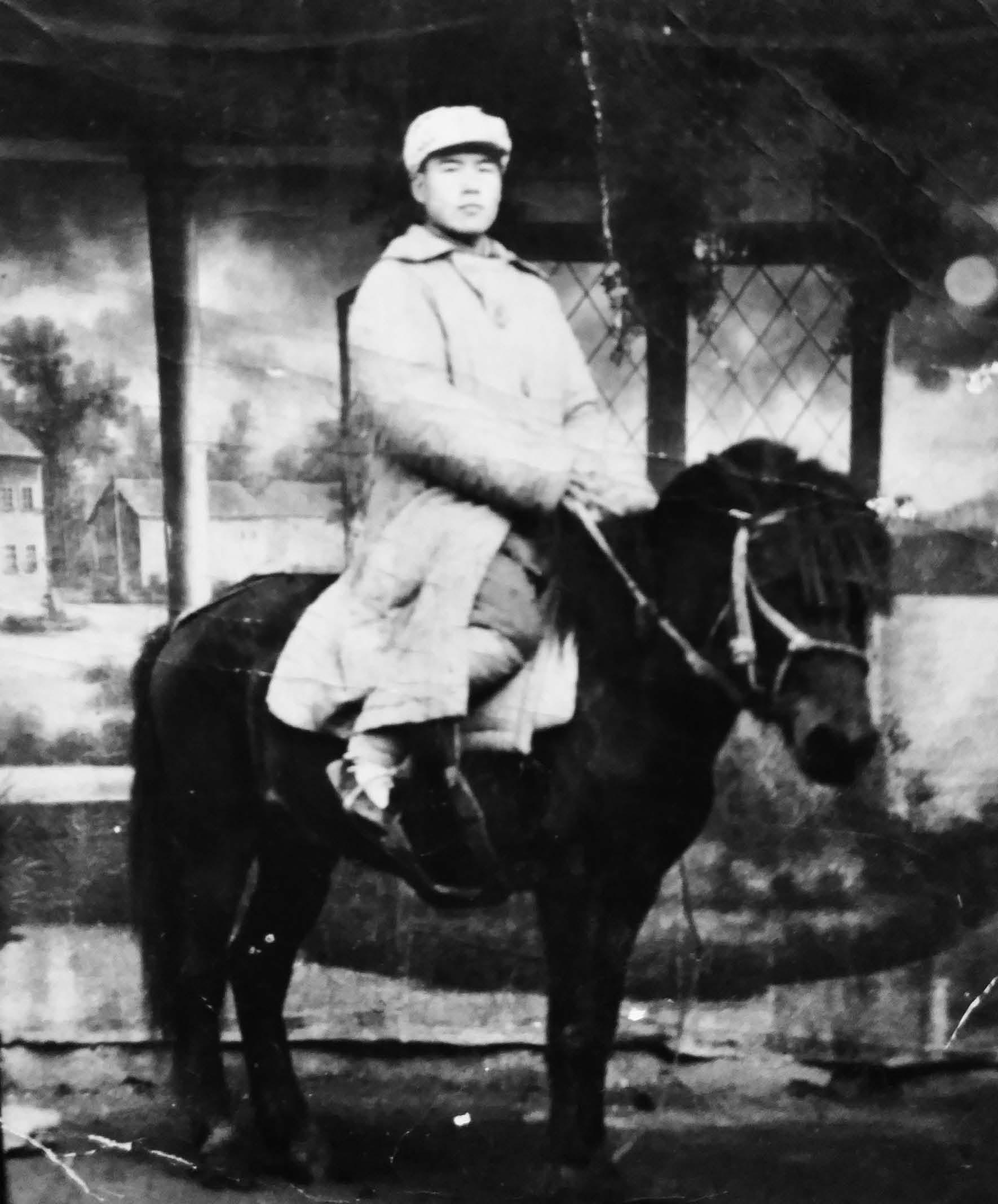

父亲来到骑兵团后,就开始了艰苦的训练。训练时,父亲经常从马上摔下来,再跳上去,再摔下来……经过两个多月的训练,父亲的潜能发挥得很好,驭马技术和骑技甚至超过了一些老兵。不论是单镫斜身地上捡物、镫里藏身、战马卧倒救护,还是马上劈刀、射击、骑马行进中的飞身上下马动作等,都很娴熟,受到领导和同志們的肯定。在我的记忆中,每当父亲说起他在骑兵团的往事时,他总是很高兴,言语间充满了自豪。

战争年代,火线救护是医务人员的首要任务,无论战斗打得多么激烈,都必须第一时间实施救护。对于骑兵战场救护,父亲总结要“四快”,即快到位、快检查判断、快处治包扎、快后撤转送。1948年6月在攻打宁陵的战斗中,父亲的一位战友腿部中弹,从马上掉下来。虽然在攻城战斗中,子弹纷飞,炮火声震耳欲聋,但战友受伤就是命令。父亲俯在马背上,冒着枪林弹雨纵马赶到,卧马救护,发现是子弹贯穿伤,经过止血、简单包扎,父亲将战友扶上马背,向后转送。到了安全地带,父亲为他重新消毒、敷药、包扎,整个过程只用了半个小时。而这半个小时意味着生死考验,因为当时敌人把我方医务人员当做重点击杀目标。

父亲所在的骑兵团七大队,药品除了从卫生队领取和在战场上缴获外,很多都需要自己采购。为了解决药品不足的问题,他们自己采集中药草,自己配置药品。在没有酒精消毒的情况下,他们就拿白酒、盐水代替。战时经常缺药,因此大队独立行动时,经常要用一些民间验方和中医针灸等方法。由于骑兵行动时速度快,易患沙眼,眼睛好流泪,父亲就教战友们做穴位按揉治疗。夏天骑兵行军时间长了,臀股容易生湿疹,父亲就让大家在无人处脱去裤子,在太阳下晒十几分钟,并将南瓜蒂和草药烘干磨成粉,用油调和后抹在患处,效果很好。

骑兵在训练战斗中,由于马刀使用得多,经常出现扭伤,父亲就采用针灸治疗,有效地保证了部队战斗力。一次在行军途中有一位战士痔疮犯了,不能骑马,很痛苦,父亲就用活青鱼的胆汁给他外敷,很快就痊愈了。在攻打鱼台的战斗中,一位战友由于挥舞马刀过猛,肩膀脱臼了,父亲立即给他做了复位,并给予固定,半个月后完好如初。

当年,父亲专门缝了一个马褡子,里面装有许多草药以及大蒜、辣椒、盐、明矾等。对于常见的感冒、发烧、牙疼、胃疼、咳嗽、蚊虫叮咬,父亲都有办法处置,他就像现在的全科医生一样。父亲常说,战争年代,一个好的白衣战士,不仅在有条件时能救治,在没有条件时也要有办法临时处置。这样战友信任你,打仗也就勇敢,士气也更高。

一次战斗中,有位战士突然从马上掉下来,昏迷不醒,大家都以为他牺牲了。父亲赶到后翻开他的眼皮看了一下,又摸了摸脉搏,经过检查没有发现外伤,就立刻掐人中,用酒精擦其前额。不一会,这位战友醒了,他说刚开始他只觉得头晕,然后就什么也不知道了。父亲当时也不清楚这位战士是因为什么晕倒的,1948年在攻打宁陵县后,父亲特地请教了当地一位老中医。老中医告诉父亲,这种情况有多种可能,以后再遇到的话,就给他喝一点糖水看看。当时买不到糖,只能买到一点麦芽糖,这样父亲的马褡袋里就又多了一样东西。父亲将麦芽糖分成许多小块用牛皮纸包好,并给曾经昏迷的战士几小块,叫他不舒服时就含一块。直到解放后,父亲才知道这是由于低血糖引起的昏厥。

骑兵团的特点是机动性强,这也决定了白衣战士要经常独立执行任务。除了战场救护外,平时各种病的治疗预防工作也很多,尤其是卫生预防工作,需要主动做预设方案。部队每到一地,父亲总会在驻地查看饮用水怎么样,厕所怎么样,民俗风情怎么样……一有时间就购买或采集药品,并熬制内外用中药、做药膏等。若是发现水浑浊,父亲就用明矾澄清,要求战士们尽量不喝生水。为防止拉肚子,父亲准备了几种草药备用,收到了意想不到的效果。开封战役结束时,天气开始热了,行军中水壶没水了,休息时,有的战士就喝生水,因此常患腹泻。在大队领导的支持下,父亲要求每个战士每天吃饭时必须吃下一个大蒜头。由于预防工作做在前,部队的战斗力得到了有力的保证。

1948年冬淮海战役即将开始,父亲随队担任华野司令部警卫任务。由于战斗任务重要,父亲每天早上给战士们熬姜汤预防感冒,晚上还用艾草给战士们泡脚,温经驱寒。部队领导因此表扬了父亲,说他保障工作做得好。

一天,驻地有位老乡腰扭伤很严重,卧床不能动。父亲得知后,主动去查看,为其针灸,并将白酒倒入碗中点火,用手抹擦其腰部。三天后这位老乡就能下地走动了。乡亲们很惊奇,纷纷来部队求医问药,加深了军民鱼水情。

1949年渡江战役前,卫生队和作战部队一样学政治、学游泳,重点学习人和马如何配合渡江。当时骑兵团每10人10匹马一条船,训练中有时还用手榴弹炸一下,以便过江时马能适应,不会受到惊吓。父亲说战马是无言的战友,战场上只要拉好缰绳它就明白了。

“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。”1949年4月26日,骑兵团从安徽无为县渡江,整个行动,秩序井然,未伤一人一马,未丢一枪一物,顺利渡过长江。上海解放后,骑兵团经过整训,参加了威武隆重的上海解放入城式,场面激动人心。每当说起这一段历史时,父亲总是说无数的战友牺牲在解放全中国的战斗中,我们活着的人要珍惜幸福的生活,要淡泊名利、努力工作、干一行爱一行,做一个对国家有贡献的人。这一点,不仅父亲做到了,我们也做到了,这也成了我们家的家训。

骑兵团从抗日战争打鬼子,到解放战争打国民党反动派,又到肃清土匪,保卫了新中国的胜利果实。一路走来,骑兵团战功卓著,历史不会忘记,骑兵团的后代也不会忘记!

1951年抗美援朝开始后,父亲奉命调往华东军区防疫大队,为入朝做准备。临别时,看着与自己一起浴血奋战、朝夕相处多年的战友们,父亲的泪水模糊了双眼,哽咽得说不出话来。毕竟要离开骑兵团,离开战友,离开自己的战马……这场景令他许多年都忘不了!

从1959年开始,父亲重点研究探索耳针疗法在临床中的应用。他研读了《黄帝内经》等大量古代书籍,结合法国诺吉尔提出的耳穴在耳廓上的排列,类似于倒置的胎儿的缩影理论,通过对临床耳穴诊治上万例患者的分析、归纳、总结,创立了“耳垂9区定位法”,发现定位了35个穴位,并于1972年编写出版了耳穴诊治较全面、系统,也是国内最早的《耳针》一书,奠定了耳穴诊治的基础。

1969年,父亲因耳针的研究和诊治声名鹊起,被总后卫生部借调到北京解放军301医院从事保健、讲课、门诊工作。为弘扬中国传统医学,父亲于1970年4月撰写了《学习毛泽东哲学思想继承发展耳针疗法》一文,发表在《人民日报》和《解放军报》上,在全国引起了很大的反响。

父亲在北京301医院工作期间,先后为国家和军队领导人看病诊治,取得了很好的效果。1971年巴基斯坦军队某领导人患病,向我国求治,考虑到我国与巴基斯坦的特殊友好关系,卫生部专门派出了以父亲为组长的医疗专家小组赴巴基斯坦执行医疗任务。为此,父亲荣获巴基斯坦军队卫生部授予的医疗卫生最高荣誉奖章。

1983年父亲离休后,担任了中国针灸学会耳穴诊治委员会首席顾问,先后在北京、上海、香港等几十个城市义务讲学和义诊,为国家培养了数千名耳穴诊治人才,世界耳醫学学会主席就是父亲的学生。在国内耳针学界,父亲可谓是桃李满天下,被誉为“中国耳穴第一人”。

父亲从医七十余年,悬壶济世、医者仁心,治愈患者无数,但他始终保持着军队艰苦奋斗和甘于奉献的优良传统。晚年的父亲经常对我们说,他这一生中最引以为傲的有两件事:一是战争年代做了救死扶伤的白衣战士;二是和平年代为祖国的传统医学增添了耳穴诊治这一疗法。

2018年12月,父亲永远离开了我们,他那平凡而又多彩的人生,给我们留下了宝贵的精神财富,他的革命生涯也画上了圆满的句号。

〔责任编辑 周 雨〕

——献给第一线的交警战士