视网膜内界膜移植在大孔径黄斑裂孔手术的应用

张 苏,姚 进

0引言

特发性黄斑裂孔(idiopathic macular hole, IMH)是黄斑区内界膜至感光细胞层发生的视网膜组织缺损,即黄斑中心凹区全层视网膜裂孔,可致中心视力的丧失[1]。其发病机制目前仍不十分明确,Gass[2]通过大量临床研究分析认为IMH形成的主要原因是黄斑中心凹前玻璃体切线方向的牵引力,同时玻璃体后脱离,导致视网膜神经节细胞表面胶质增生牵引,黄斑裂孔变大。Duker等[3]根据OCT测量的裂孔最窄处直径将黄斑全层裂孔分为小、中、大三种孔径黄斑裂孔。其中裂孔直径<250μm,为小直径黄斑裂孔;250μm<裂孔直径≤400μm,为中直径黄斑裂孔;裂孔直径>400μm为大直径黄斑裂孔。虽然目前玻璃体切割联合内界膜剥除治疗IMH的疗效已得到大家的公认,术后黄斑裂孔的闭合率已经达到90%以上[4-5]。但对于大直径黄斑裂孔患者,裂孔闭合率仍然较低,约56%[6]。为此国内外学者们提出了多种改良的手术方法,各种手术方式各有其优缺点。有研究表明大孔径黄斑裂孔(直径>500μm),采用内界膜移植闭合率可达98%以上[7-9],这些研究中大多数缺乏对照组,而且所选择黄斑孔径大多数<700μm。因此我们回顾性的分析了两组孔径>700μm的IMH患者,对比视网膜内界膜移植术后和传统内界膜剥除裂孔闭合率、最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA)及光学相干断层扫描(optical Coherence tomography, OCT)的改变。

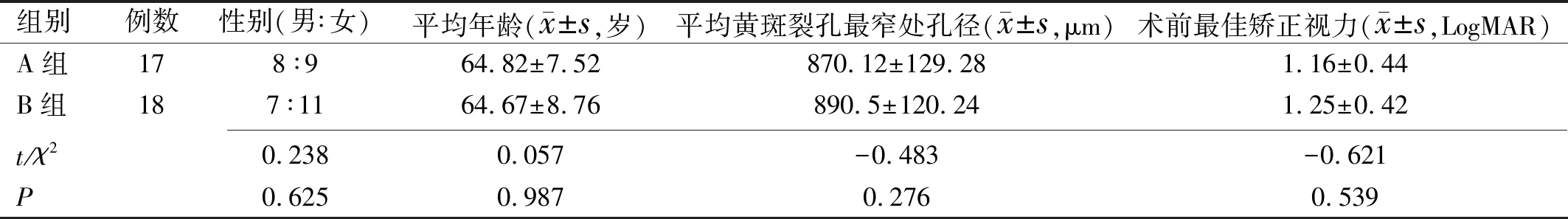

表1 两组之间基线资料比较

组别例数性别(男∶女)平均年龄( x±s,岁)平均黄斑裂孔最窄处孔径( x±s,μm)术前最佳矫正视力( x±s,LogMAR)A组178∶964.82±7.52870.12±129.281.16±0.44B组187∶1164.67±8.76890.5±120.241.25±0.42t/χ20.2380.057-0.483-0.621P0.6250.9870.2760.539

注:A组:行常规玻璃体切割联合内界膜剥除;B组:行玻璃体切割联合内界膜移植术。

1对象和方法

1.1对象研究对象为2016-03/2018-03就诊于我院的35例特发性黄斑裂孔患者,其中男15例15眼,女20例20眼,年龄64.74±7.95岁,病程10.70±18.63mo,LogMAR视力1.11±0.42。该研究包括两组,其中A组(内界膜剥除术)17例17眼,B组(内界膜移植术)18例18眼,A组和B组的平均最窄处直径分别为870.12±129.28、890.5±120.24μm。A组和B组的平均BCVA分别为1.16±0.44、1.25±0.42。两组性别、平均年龄、平均黄斑裂孔最窄处孔径、术前BCVA比较,差异均无统计学意义(P>0.05,表1)。入选标准:经OCT检查确诊的裂孔最窄处的水平距离>700μm的特发性黄斑裂孔患者。排除标准:有视网膜脱离复位或玻璃体手术史者,继发性、外伤性黄斑裂孔,合并视神经病变、角膜疾病、青光眼、葡萄膜炎、高度近视以及其它玻璃体视网膜疾病患者;患有严重心脑血管等全身疾病不能耐受手术者。本研究经过本院伦理委员会批准,取得患者知情同意。

1.2方法

1.2.1术前检查所有患者手术前后均行BCVA检查、眼压检查和散瞳裂隙灯眼底检查,采用OCT(Spectralis OCT,海德堡)检查IMH直径(裂孔最窄处的水平距离)以及观察术后同一方向黄斑裂孔闭合形态。

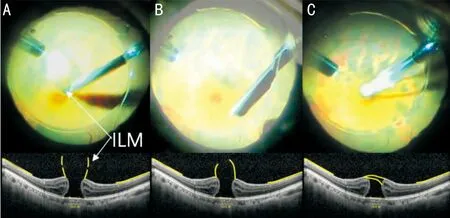

1.2.2手术方法所有手术均由同一位具有丰富玻璃体手术经验的医师进行。所有患者均采用玻璃体切割仪(Alcon,Con stellation系列)行23G微创玻璃体切割,术中观察若已完全后脱离,术中将后极部后脱离玻璃体切除至中周部,若未完全后脱离,术中人工诱导玻璃体后脱离,彻底清除黄斑前玻璃体后皮质,注入0.5g/L吲哚菁绿行内界膜染色10s,A组用眼内镊夹住内界膜后以黄斑孔为中心环状向心性剥除裂孔周围内界膜。B组自裂孔颞侧约1PD内界膜上掀起一小片瓣膜,逆时针环形剥离范围约1PD大小的内界膜,末端留一小蒂,修剪到接近裂孔大小后,将其反折后并覆盖黄斑裂孔,然后剥除裂孔周围至上下血管弓范围内的内界膜,两组均行液/气交换后,注入消毒空气(图1)。术后保持俯卧位1~2wk左右。两组共20眼(A组9眼,B组11眼)联合超声乳化及后房型人工晶状体植入术。

1.2.3观察与随访所有患者术前检查包括BCVA、OCT,记录裂孔最窄处直径。手术后1、3、6mo进行随访。随访时行BCVA、OCT检查,观察并记录最佳矫正视力、术后裂孔闭合率。患者均采用标准对数视力表检查,小数记录法,最后转换成LogMAR视力进行统计分析处理。采用OCT测量术前术后黄斑中心相同方向的裂孔最窄处的水平距离以及外界膜、椭圆体带缺损长度,其中主要观察指标为裂孔闭合率。按照黄斑裂孔闭合形态,分为:1型(U型):即中心凹形态正常;2型(V型):中心凹形态陡峭;3型:中心凹形态不规则;4型:中心凹无神经上皮,视网膜色素上皮暴露[10]。我们参照上述分类,将1、2型视为黄斑裂孔闭合。

统计学分析:采用统计学软件SPSS19.0进行统计学分析。组间性别及裂孔闭合率比较采用χ2检验。视力转换成LogMAR视力进行分析,呈正态分布,术前术后采用配对样本t检验分析,两组间术前、术后分析采用独立样本t检验分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

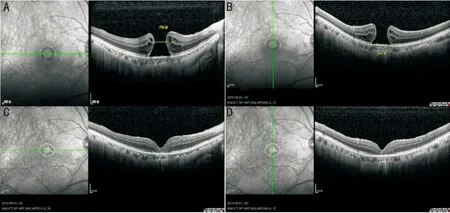

2.1两组裂孔闭合率比较术后3mo利用SD-OCT于同一扫描断面(通过裂孔最大径的扫描面,同一水平方向)观察记录裂孔闭合情况,A组裂孔闭合率为65%(11眼),B组裂孔闭合率为100%(18眼),差异具有统计学意义(P<0.05,图2)。

2.2两组最佳矫正视力比较术后3mo, A组BCVA与术前相比视力显著提高(提高2行及以上)者占35%(6眼),B组与术前相比视力显著提高者占78%(14眼),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

3讨论

有文献报道巨大黄斑裂孔经传统内界膜剥除后裂孔依然不会闭合,同时二次手术的成功率远较第一次手术成功率低[7,11]。研究发现[12],黄斑裂孔最窄处直径越大,手术成功率越低,术后视力预后越差。部分研究表明采用内界膜瓣移植术与传统手术相比,可提高大IMH术后闭合率,同时改善患者视力,成为近年来黄斑裂孔手术的研究热点[7]。黄斑裂孔形成后,裂孔区视网膜色素上皮层暴露于玻璃体腔,其上的Na-K-ATP酶失去转运作用,同时光感受器细胞的粘附分子及神经上皮层前后压力差也遭到破坏,视网膜色素上皮细胞功能破坏,导致裂孔无法闭合[13]。传统剥除内界膜,解除视网膜黄斑前玻璃体的牵拉力量,使得裂孔趋向于闭合[14],而内界膜移植术,向黄斑裂孔中移植入内界膜,可以在裂孔中形成相对封闭的环境,恢复色素上皮的主动转运功能从而促进裂孔闭合。同时覆盖的内界膜起到桥梁的作用,为神经胶质细胞和Müller细胞的增殖和迁移提供支架,增生的胶质细胞使移位的光感受器细胞向中心凹方向移行复位,视网膜结构得以重建,进而促进裂孔闭合[1,15],另外未受损伤的感光细胞促进神经细胞外节的修复,使术后视力得以改善。

然而针对大孔径,尤其是孔径超过700μm的特发性黄斑裂孔,较少研究比较传统内界膜剥除与内界膜移植术后黄斑裂孔闭合率及视功能情况。没有一个确凿的证据表明这种新技术的优越性。Rizzo等[16]对620只黄斑裂孔患眼的回顾性分析,显示内界膜移植组的解剖复位(95.6%)和视功能改善均优于传统内界膜剥除组(78.6%),且具有统计学意义,但是文中并未提及裂孔直径。Yamashita等[17]研究发现内界膜剥除组裂孔闭合率为69.2%,而内界膜移植组为100%,但是两组解剖及功能结果却没有统计学差异,但其研究中IMH孔径平均为400~550μm,而Michalewska等[18]进行了一项前瞻性试验,每组50眼,他们发现内界膜移植组的解剖闭合率为98%,传统内界膜剥除组为88%,其中内界膜移植组的平均孔径为759μm,内界膜剥除组的平均孔径为698μm,推测孔径700μm以内应用传统内界膜剥除术尚可获得较好的解剖闭合,而>700μm的黄斑裂孔经传统内界膜剥除术后是否较难闭合,需要应用内界膜移植术?为此我们的研究选取孔径>700μm黄斑裂孔患者,比较内界膜移植术对术后解剖及功能是否较传统内界膜剥除更加优越,以便评估术前病情选定合适的手术方案。结果显示A组患者术后3mo黄斑裂孔闭合率为65%,B组经内界膜移植术患者术后3mo裂孔闭合率显著提高为100%,两组间比较有统计学差异,说明在孔径>700μm黄斑裂孔患者经内界膜移植术裂孔闭合率较传统内界膜剥除获得更佳的解剖复位,A、B两组之间术前和术后视力比较差异无明显意义,但B组术后视力显著改善者较A组有统计学意义,这提示内界膜移植术对>700μm孔径的IMH术后视功能的恢复起到一定程度的促进作用。同样Manasa等[19]发现孔径约650μm的黄斑裂孔,内界膜移植术后黄斑裂孔闭合率及术后视功能均较内界膜剥除组明显更好。因此对于术前充分评估行常规玻璃体切割联合内界膜剥除术后裂孔较难闭合的患者(例如孔径>700μm),可在术中同时联合内界膜移植。部分研究者认为内界膜移植术尚有不足,气/液交换过程中,翻转的内界膜瓣容易被吸走[20],我们的研究中剥除内界膜末段均留蒂,不易被吸除,另外仔细的手术操作也是必不可少的因素。值得注意的是,裂孔大小并非是影响首次手术成功率的唯一原因,内界膜剥除术的技巧也是手术成败的关键。本研究所有患者均由同一位玻璃体手术经验丰富的医生手术。所有患者术中均未发生视网膜医源性裂孔、视网膜脱离、晶状体损伤等并发症,随访期间均未出现高眼压、视网膜脱离、黄斑前膜等并发症。分析本研究中部分患者术后BCVA较术前无明显改变的原因可能是因为黄斑裂孔病程较长或视网膜色素上皮及感光细胞功能损伤明显者,术后椭圆体带的欠完整。

图1内界膜移植术示意图A:玻璃体切割手术中经吲哚菁绿染色后,裂孔周环形剥离内界膜;B:玻切头修剪内界膜至大致接近裂孔大小;C:钻石刷反折修剪后的内界膜并将其覆盖至裂孔中。

图2IMH患者术前及内界膜移植术后OCT图像A、B:术前OCT图像,图像A示:术前该患者黄斑裂孔直径为759μm;C、D:内界膜移植术后3mo OCT图像。ABCD图均为同一患者。A、C分别示术前术后3mo横向扫描黄斑区视网膜OCT图像,术后3mo横向扫描显示黄斑裂孔闭合;B、D分别示术前术后3mo纵向扫描黄斑区视网膜OCT图像,术后3mo纵向扫描显示黄斑裂孔闭合。

组别术前术后3motPA组1.16±0.440.79±0.293.5800.003B组1.25±0.420.78±0.246.981<0.001 t-0.6210.134P0.5390.894

注:A组:行常规玻璃体切割联合内界膜剥除;B组:行玻璃体切割联合内界膜移植术。

本研究表明,玻璃体切割联合内界膜移植可以提高大孔径黄斑裂孔(>700μm)的闭合率,早期手术治疗可以减少感光细胞的损伤,可在一定程度上改善术后的视功能。本研究尚缺少术后患眼视功能的客观检测指标,此外由于在随访时间及样本数量上面受到一定限制,今后有必要进行大样本的临床试验及长时间的随访来进行验证。