昆曲:民族的,也是世界的

本刊编辑部

鲁迅曾说:“有地方色彩的,倒容易成为世界的。”若以此来形容昆曲的发展历史,再贴切不过。昆曲,起源于元末明初的江苏昆山一带,也称昆山腔、昆腔,曾与余姚腔、海盐腔、弋阳腔,合称“明代四大声腔”,明中叶经魏良辅、梁辰鱼等人的改革推进,昆山腔逐渐演变成昆曲,是我国流传下来的最古老的传统地方戏曲剧种之一,迄今已有六百多年的历史。昆曲,低吟浅唱无不关情,“歌舞合一,唱做并重”,具有细腻婉转、清丽舒畅、格调新颖、含蓄悠远的意境之美。在漫长的发展过程中,昆曲受文人雅士精致淡雅高洁的审美文化影响,综合了传统戏曲艺术的精华,在中国文艺史上占有重要地位,被誉为“百戏之祖,百戏之师”。

从明代一路走来,昆曲的发展历程并不顺利,甚至可以说是坎坷而曲折,由于种种历史原因,清末民初呈现衰退之势,至20世纪中叶,更是日益式微。中华人民共和国成立后,对传统戏曲事业大力扶持和振兴,昆曲得以重获新生,尤其是改革开放四十年来,在党和国家领导人的重视下,昆曲更是前所未有地生机勃发,从一个地方剧种走向全国,更是走出国门,登上世界舞台,为全世界人民所瞩目,也让全世界华人对中华优秀传统文化的时代生命力有了新的认识和理解。

昆曲在中华人民共和国成立以来的发展中有两件大事值得书写和铭记:一为1956年4月,全国唯一一家职业昆曲演出团体——浙江昆苏剧团携新改编的《十五贯》赴京演出。此事在当时引起轰动,广受社会各界好评,各地昆剧院团随之纷纷成立,“一出戏救活了一个剧种”,周总理如是赞誉道,“昆曲受过长期的压抑,但是经过艺人们的努力奋斗,使得这株兰花更加芬芳了。”另一为2001年5月18日,昆曲被联合国教科文组织宣布为“人类口头和非物质遗产代表作”之一。这是昆曲发展史上具有里程碑意义的一件大事,也为中国传统文化在当下的继承、发展和创新提供了可资参照的丰富经验。

昆曲美轮美奂的文辞曲调、雅洁含蓄的审美特征、至情至性的人文内涵中蕴藏着中华民族的精神品格,是民族的智慧结晶。几百年兴衰沉浮,昆曲并没有因时间的汰洗而失去它的艺术魅力。“幽兰在深谷,本自无人识。只为馨香重,求者遍山隅。”如今,这和兰花一样象征着高雅、美好的昆曲,已从红氍毹走向大众化剧场、从国内走向国外,被越来越多的观众所欣赏和喜爱。昆曲,不仅是中华民族的文化瑰宝,也成为了全世界人民的精神财富。

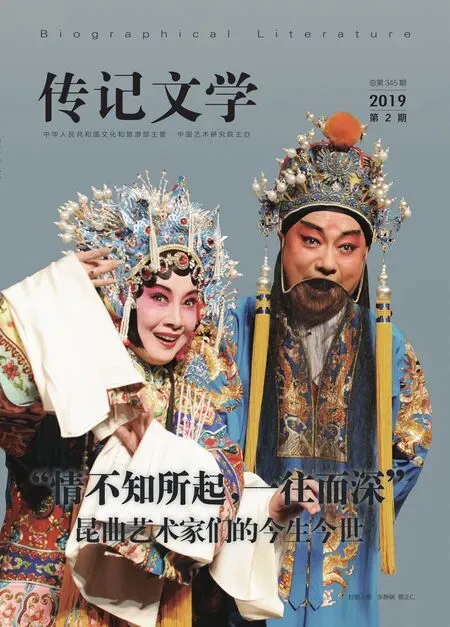

戏以人传,人以戏传。昆曲今天的繁荣兴盛离不开一代代艺术家们呕心沥血的努力和付出,我刊本期特别推出“昆曲:民族的,也是世界的”专题,邀请张贝勒、柳青青、朱锦华、江棘、韩郁涛五位作者,为我们讲述老一代昆曲表演艺术家蔡正仁、侯少奎、张静娴、柳继雁、姚继荪的艺术人生。他们都出生于20世纪三四十年代、成长于五六十年代、活跃于八九十年代,与20世纪昆曲进程同呼吸共命运,更是成为继承与弘扬昆曲艺术的中坚力量,为昆曲艺术的复兴和繁荣奉献了毕生心力。

当昆曲艺术终于迎来春天时,这些老一辈昆曲表演艺术家虽从舞台上退出,却转身出现于讲台上,把自己所学所得悉心传授给下一代,为昆曲舞台培养了一批又一批中青年表演艺术家。传艺传德,他们的艺术造诣与成就、他们的敬业精神以及为人的操守与品格,不仅是昆曲艺术之宝,也是中华民族优秀传统文化之光,希望能一代代传承下去。