壮医脐环穴的历史渊源、理论基础与临床研究

黄瑾明,秦祖杰,宋宁,李美康

(1.广西中医药大学第一附属医院,广西 南宁 530023;2.广西国际壮医医院,广西 南宁 530000;3.广西中医药大学,广西 南宁 530001;4.中央民族大学,北京 100081)

脐环穴是壮医针灸学上的特定穴位群,围绕肚脐做两个环,环线上取穴,临床分脐内环穴和脐外环穴两类,脐内环穴常取内环八穴,脐外环穴多取脐周四穴。脐内环穴擅治全身疾病,脐外环穴主要用于腹部病变[1]。

1 壮医脐环穴的历史渊源

壮医称脐为“塞能”,壮文Saejndw,壮医对脐有着深刻的认识和丰富的实践经验。早在宋代壮医就对脐的解剖结构有了较深的认识。北宋庆历年间,统治阶级在广西宜州诱捕并杀害农民起义首领欧希范等人,随后进行尸体解剖并绘制成《欧希范五脏图》。通过解剖绘图,壮医对脐的概念、解剖位置和结构有了较为深刻的感性认识,为肚脐治病奠定了解剖学基础。

将肚脐作为特殊部位来治疗疾病是壮医世代传承下来的经验。壮乡山岭起伏,沟壑纵横,交通不便,缺衣少药,尤其在基层,群众患病不得不依赖土医,渐渐地,懂一医一药的村民并不少见,偶染风寒或头痛脑热,即行刮痧、药蛋、刺血、灯火灸等土法医治,谓之土医。幼时每每肚子疼,家里人都会用竹筒灸脐,方法非常简单,烧纸一张,投入米筒(竹罐制成,用于量米),然后迅速吸拔于脐部,顷刻疼消病安,甚是神奇。壮族民间至今流传着奇特的壮医鸡屁股肚脐疗法,即是将肚脐作为治疗部位。在今广西东兴市江平镇壮族民间,至今仍有人使用壮医鸡屁股肚脐疗法,其方法是将鸡屁股对准患者肚脐,并吸附在肚脐上,民间壮医称“肚脐吸风”“肚脐吸贼”,认为很多风邪贼毒都是通过肚脐进去的,也能从肚脐吸出来。因此,对于疑难杂症、肿瘤等疾病一般都要吸风,利用鸡屁股一动一动的原始动力来吸风排毒。如果病人的风邪很重,在吸风过程中,鸡的皮肤、肌肉也会变色,甚至数分钟后鸡会晕厥或死亡。

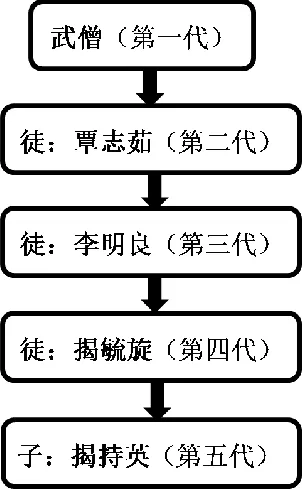

江平镇横隘村揭氏家族,应用鸡屁股肚脐疗法等土法治疗肿瘤及疑难杂症,并世代传承,至今已传承了五代。据揭氏壮医第五代传人揭持英讲述,疗法第一代传人是一位武僧,姓氏不明,自清末逃难而来。武僧又传给当地壮族人覃志茹(第二代),由覃志茹传给当地壮族人李明良(第三代),再由李明良传给当地壮族人揭毓旋(第四代),第五代传人揭持英为揭毓旋之子。五代传承人传承脉络清晰。揭氏传承调查及揭氏传承脉络见图1、图2。

这种神奇的民间疗法在广西的其他地区也有传承。在广西金秀等地区,主要治疗鼓胀、蛊毒、脐风等病症。在武鸣仙湖镇民间,当地壮医用来治疗痉挛、抽风。在百色民间则用来治疗“阴毒”。

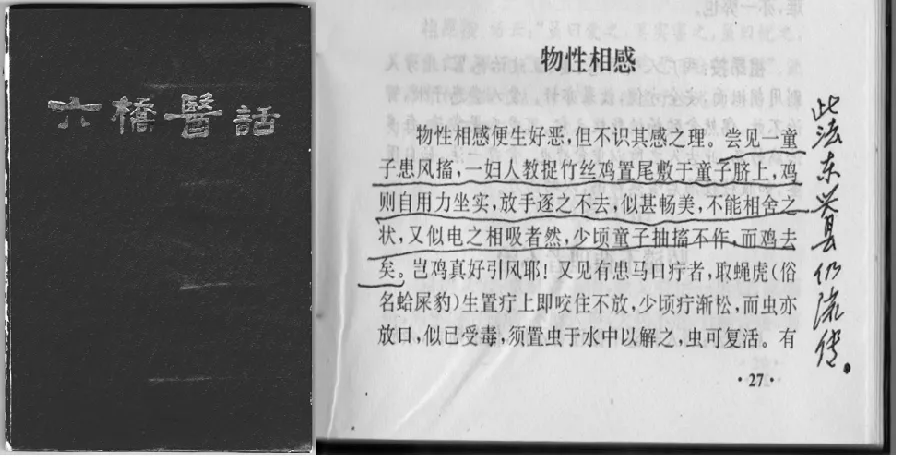

壮医鸡屁股肚脐疗法不仅目前壮乡还在应用,而且还有文献记载。民国时期时任广西省公立南宁医药研究所教师的刘惠宁(名汉龙,字六桥,号潛初),在其著作《六桥医话》中就有记载:“尝见一童子患风搐,一妇人教捉竹丝鸡置尾敷于童子脐上,鸡则自用力坐实,放手逐之不去,似甚畅美,不能相舍之状,又似电之相吸者然,少顷童子抽搐不作,而鸡去矣。”书中记述的壮医鸡屁股肚脐疗法的治疗部位就是肚脐,用以治疗抽搐等疑难杂症。《六桥医话》见图3。

从左向右:宋宁、揭持英、黄瑾明、揭毓旋

图2 揭氏传承脉络

图3 《六桥医话》

20世纪80年代以来,笔者率弟子深入壮族民间对壮医应用肚脐治病的经验进行深入的挖掘整理并进行临床观察验证,发现肚脐治病民间非常普遍,除了可以用鸡屁股吸风,还可以拔罐、灸灼、敷贴,此外还能针刺。经临床不断实践和总结,笔者等首次提出“脐周四穴”穴位名,首次将肚脐这个特殊的治疗部位作为穴位名提出来,首载于《壮医药线点灸疗法》[2]一书(现存第一部以壮医命名的著作)。随着研究的深入,笔者等发现除了脐周,针灸脐窝也能起到治疗作用,逐渐整理形成一整套壮医脐环穴理论体系,于2010年在第一部壮医针灸专著《中国壮医针灸学》[3]首次明确提出“脐环穴”穴名,脐部成了常规的针灸穴位,作为壮医临床治疗疾病的首选穴位,疗效显著,治愈了大量患者,积累了丰富的脐针、脐灸、脐敷、脐罐等肚脐治病的经验。

2 壮医脐环穴的理论基础

肚脐位居腹部正中,由脐带于胎儿出生后脱落闭锁而成,脐带则是连接胎儿和母体的唯一通道,是胎儿吸取母体营养物质、进行新陈代谢的唯一管路。因此,壮医对脐非常重视。

2.1 脐是道路系统的特殊网结

壮医认为人体内存在谷道、水道、气道、龙路、火路(并称三道两路,简称道路,下同)五条通道,三道主化生气血,两路主运载气血[4],这些通道均与体表相通应,尤其是龙路和火路,内有气血流行,其网络分支密布全身,连接谷道、水道、气道,并在体表一定部位交叉成结,壮医称之为网结(即穴位),肚脐正是三道两路在体表的特殊网结。脐周密布龙路、火路的网络分支,其位置浅表而显露,故脐与全身脏腑组织密切相关,三道两路之精气皆外注于脐,人整体在肚脐上的投影犹如一个正立位的胎儿,道路及脏腑的生理功能、病理变化,均可通过道路的传导反应在肚脐上,可观脐诊病。而刺激肚脐也可以作用于相应的道路及脏腑。因此,肚脐既是人体的“微诊系统”,同时也是人体的“治疗部位”,壮医针灸脐环穴就是通过刺激肚脐这一独特的网结,通过道路系统的传导,作用于相应的脏腑组织,达到畅通三道两路、调节五脏六腑和平衡气血的目的。

2.2 脐是天地人三部之气的枢纽

壮医把人作为一个整体,并将其分为天部(即上部)、人部(即中部)、地部(即下部)三个部分[5],而三道两路将三部联接成一个整体,从而将天部之气、人部之气、地部之气贯通起来,使天气下降、地气上升、人气升降有常。脐位于连接人体人部和地部的枢纽位置,上通人气、天气,下接地气,是天部精气下降、地部阴津上升的必经径路。因此,脐是天、地、人三部之气的枢纽,脐气正常则天气下降、地气上升、人气调和,则气血均衡、人体安康。故脐在人体气机运动中的作用非常关键,调气作用显著。历代中医都很重视脐的调气功能,《针灸大成》称脐为“气舍”,《铜人腧穴针灸图经》称脐为“气合”,《彭祖小续命论》则指出:“脐者,肾间之动气也,气通百脉,布五脏六腑,内走脏腑经络,使百脉和畅,毛窍通达,上至泥丸,下至涌泉。”壮医在临床中针灸脐环穴治疗全身疾病就是取其调气作用[1]。

2.3 脐是全身血脉的汇集点

解剖学认为,脐部有丰富的血管网,从浅往深依次有脐旁动静脉、腹壁动静脉、脐周毛细血管网、脐动脉。而脐静脉均起于脐周静脉网,并有向上、向下和向内的三套系统,分别汇入上腔静脉系、下腔静脉系和肝门静脉。因此,脐是全身血脉的汇集点,以脐中为中点作一条水平线,水平线以上为天部;水平线为人部;水平线以下为地部,刺激脐部的不同位置,就可以通过相应血脉的沟通连接,作用于相应的脏腑器官组织,从而能调节全身疾病。

3 壮医脐环穴的临床研究

3.1 用穴规律

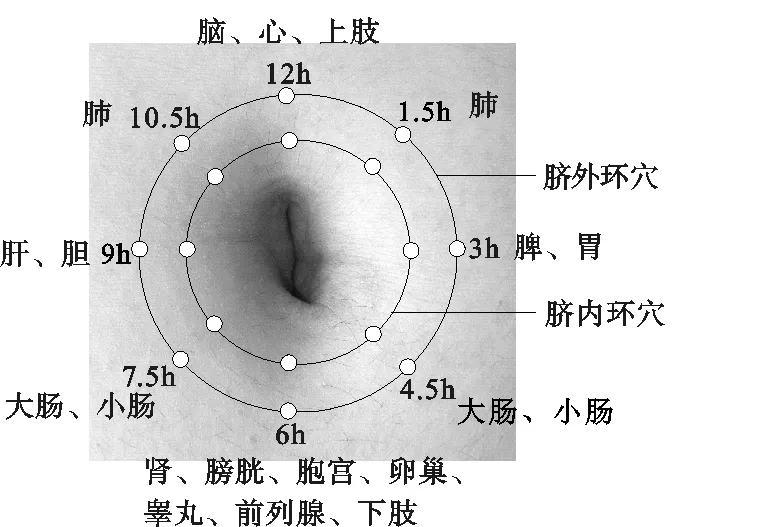

壮医脐环穴是一个穴位群,脐内环穴临床常取八个穴位,每个穴位主治相应的脏腑病症,12 h(主“巧坞”(脑)“咪心头”(心)、上肢),1.5 h(主“咪钵”(肺)),3 h(主“咪隆”(脾)“咪胴”(胃)),4.5 h、7.5 h(主“咪虽”(肠,包括大肠、小肠)),6 h(主“咪腰”(肾)“咪小肚”(膀胱)“咪花肠”(胞宫)“隆娃”(卵巢)“咪麻”(睾丸)、前列腺、下肢),9 h(主“咪叠”(肝)“咪背”(胆))、10.5 h(主“咪钵”(肺))。脐外环穴一般取上下左右共4个穴位,12 h(主“巧坞”(脑)“咪心头”(心)、上肢),3h(主“咪隆”(脾)“咪胴”(胃)),6 h(“咪腰”(肾)“咪小肚”(膀胱)“咪花肠”(胞宫)“隆娃”(卵巢)“咪麻”(睾丸)、前列腺、下肢),9 h(主“咪叠”(肝))。临床常根据病变部位选取相应的穴位。上述穴位既可单独取穴,亦可组合应用。脐环穴还可以配伍其他体穴综合治疗。见图4。

图4 脐环穴与脏腑对应关系

3.2 调气作用显著

壮医认为气是构成人体和维系生命活动的最基本物质,是人体生命活力的表现,乃无形之物,人体内天部、人部、地部之气互相通应,大凡天气下降、地气上升、人气调和[6]。因此“气调则道路自通”“路通则气血自畅”“气畅则三气同步”。壮医脐环穴的调气作用极好,对气郁者有舒解作用[1]。有研究表明,刺激脐环穴对肝郁型月经不调能有效缓解经行不畅、色紫有块、烦躁易怒、胸胁胀满不舒、经前乳房胀痛、经行少腹胀痛等症状[7],提示针灸脐环穴具有较好的调气疏肝、调经解郁作用。研究发现采用壮医药线点灸结合针刺干预脐环穴还可以治疗偏头痛[8],对偏头痛积分改善率、起效时间、疗后 VAS评分改善明显,提示有较好的即时镇痛效果,认为针灸脐环穴是通过疏通人体三道两路、疏通“巧坞”网络,促使天、地、人三气恢复同步,调节气血均衡而发挥作用。

3.3 较好的温阳补虚作用

针灸壮医脐环穴能温阳补虚、祛散寒邪,具有较好的温通道路、平衡气血的作用[1]。笔者为广西黄氏壮医针灸流派创始人,笔者认为针刺脐环穴患者多有腹部温暖、冷气从手足心排出,这就是脐环穴的温阳、祛寒作用。《壮医针灸学》明确指出针刺脐环后须“留针30分钟,以脐部出现温暖感、并有冷气从手或脚排出为佳”[9]。有研究发现脐环穴隔姜灸为主对脾肾阳虚型溃疡性结肠炎有较好疗效,认为脐环穴隔姜灸能温补机体阳气[10]。也有研究证实针刺脐环穴能明显改善阳虚体质,提示脐环穴对亚健康有较好的干预作用[11]。

3.4 临床应用日趋广泛

壮医脐环穴由于取穴独特、用穴单一、治疗方便,近年受到越来越多医疗工作者的青睐,以其简、便、廉、验等特色与优势,已被区内外数十家医疗单位接受、应用和推广,适应病症范围很广,脏腑诸疾皆可应用[1],能治疗内科、外科、妇科、皮肤科等多种常见及疑难疾病,疗效满意。其中,小儿遗尿[1]、月经不调[7]、慢性疲劳综合征[12-14]、偏头痛[8]、阳虚体质[11]等病症,单独应用脐环穴即能凑效,收到良好的治疗效果。复杂的疾病还可以配伍其他穴位综合治疗,临床以脐环穴为主穴配伍其他体穴治疗疾病[15-16],均获得满意疗效。