从《白蛇·缘起》谈中国动画电影神话传奇叙事中的悲情演绎

刁 颖 (四川美术学院 公共艺术学院,重庆 401331)

信息传播方式多元化的今天,《白蛇传》《西游记》等中国传统神怪小说的内容在文学文本、漫画书籍、儿童绘本、电视媒介、戏剧平台、说唱艺术等形式上都有呈现,早已是饱和传播的状态。因此在动画电影市场上创作者们往往会对原故事内容进行全新的IP改编,将小说中原神话人物作为影片中不变的元素,如“门神”“年兽”“白蛇”“孙悟空”等与全新改编的内容拼接,有着明显的后现代主义特征。

《白蛇·缘起》(后简称《白蛇》)与2015年《西游记之大圣归来》(后简称《大圣归来》)、2016年《大鱼海棠》《小门神》《年兽》等作品一样,是近10年来中国动画电影神话类型中的佼佼者。影片中悲情色彩的运用,正是承续了中国动画电影传奇叙事中神话类型影片常采用的悲情化叙事手法,将人界、妖界,轮回、来世与不同神话时空进行拼接,并运用与游戏中相同的场景设计绘制手法,以及游戏叙事独立场景串接的表现方式,建构起新的中国动画电影神话叙事风格。

一、神话类传奇叙事中的悲情承续

中国60分钟以上长篇动画电影题材选择中,神话传说类型占到了相当大的比例。例如:从1941年第一部长篇动画《铁扇公主》到1999年《宝莲灯》,共9部具有完整故事叙事情节的作品,其中8部为神话题材,这里的神话作品包括了民间传说,(1)“然因二者(神话与传说)同是记载超乎人类能力的奇迹的,而又同被告原始人认为实有其事的,故通常也把传说并入神话里,混称神话。”茅盾.中国神话研究初探[M].上海:上海世纪出版社集团,2011:128.可见中国人对神话传说的喜爱。这个喜爱源自于中国人对文学文本中传奇叙事的习惯性接受,早在民国时期张爱玲先生就已经说过:“中国人太习惯于传奇。”[1]著名电影史家杰·莱达认为中国观众对传统文化喜爱是明显的[2]111。李欧梵为此做了解释,因为“传统指的是像‘京戏、神话、传奇和传说’,而20年代的中国电影则从这些旧的传统资源里汲取了不少养料。”[2]111“这完全是出于(中国人自身的)‘民族性格’,它可追溯至叙述艺术中的传统美学口味。这样的叙述模式强调‘故事性’,倾向于制造浪漫或传奇的魔咒。”[2]112是中国人对人生的情感及生活意志的展现。虞吉在《中国电影“影像传奇叙事”的原初性构建》一文中也进行了详细的分析,认为1921年《孤儿救祖记》是中国影像传奇叙事的范式文本,并具有诗歌音乐和情节结构的“双重原则”[3]。而动画电影笔者认为应加上自身本质中的“绘制性”[4]特征,使其成为中国动画影像传奇叙事的第三原则。高放在《中国动画电影的悲剧特质》中写道:“从新中国成立至1998年,中国生产的4部动画长片也书写了中华民族的痛苦和创伤,呈现出与迪士尼动画电影喜剧性迥然不同的悲剧特质。”[5]本文也认为在中国动画电影传奇叙事中,不少作品的神话故事在奇观化与非现实化的基础上,故事情节中往往会加入悲剧叙事特征,这是中国动画特殊的亮点。因此1979年《哪吒闹海》应该是中国第一部长篇悲情传奇影片。而之后1980年《天书奇谭》、1985年《金猴降妖》、2003年《蝴蝶梦·梁山伯与祝英台》(后简称《蝴蝶梦》)、2015年《大圣归来》、2016年《大鱼海棠》、2018年《白蛇》这些神话传奇类型动画电影都延续了悲情的叙事特征。

列维·施特劳斯认为:神话故事看似是任意的、“幻想的”,应当是独一无二的,但实际上却似乎在世界各地一再出现,有某种秩序性。[6]在古希腊时期文学作品,如《奥德赛》《伊利亚特》等具有神话色彩的悲剧故事中,人物的命运往往是悲剧性的,且这种悲剧不能由人控制,甚至不能被神控制,似乎有一种无形的力量——“命运”在背后牵引着它,无法摆脱。它不受人物精神品质与个人意志的影响。西方神话中的悲剧同中国神话中的悲剧是有差异的。中国神话故事,如盘古的身体化为世间的万事万物;女娲为人类支撑起将要坍塌的天;夸父为了让太阳留在人间拼尽了最后一丝力气;大禹为治水三过家门而不入等。故事中的悲剧往往是神话人物的精神品质、道德伦理、价值观的一种体现。中国神话传说总是以悲剧收尾,但后人却给了它们一个美好人格品质的传承想象。因此即使是悲剧,它过后的结局也是中国人所看重的,人们总是赋予结局后更多美好的想象,以力求化解悲剧的残酷性。如:《梁山伯与祝英台》中最后的化蝶是他们死后在一起双宿双飞的美好结局;《红楼梦》中贾宝玉遁入空门以佛为伴是内心的解脱。

美国迪士尼动画传统中几乎没有悲剧,就连改编自莎士比亚《哈姆雷特》的《狮子王》,也是美好结局收场。不少影片中即使有悲情色彩也会使它日常生活化,如《睡美人》《白雪公主》等主人公死亡的表现都是以沉睡来表达。相反,东方动画电影悲情的叙事特性却相对更加明显,如日本动画电影《萤火虫之墓》就是一部典型悲剧影片。中国短篇动画《雪孩子》中,雪孩子为救小兔化为了洁白的水,也是一部悲情色彩较浓的影片。同样,中国长篇动画电影悲情色彩的情节也是明显的,它们往往在传奇叙事情节结构的巧合与矛盾关系层层递进中,利用悲情叙事的情节结构强化矛盾、推到极致。吕效平认为现代戏曲故事“它的情节艺术及其提供的审美资源,主要来自这样一对张力与应力的矛盾;张力的一面是尽可能把故事的曲折离奇推向极限,应力的一面则是通过尽可能巧妙地缝合照应,使这种曲折离奇被信服与被接受”。[7]这里讲的戏曲中的情节结构叙事特征,但它却是中国传统叙事中重要的特点,虞吉提出“影像传奇叙事秉承了明清传奇的情节结构原则”。[8]同样,在动画传奇叙事中巧合往往也是将故事逻辑进行缝合的最好方式。

《白蛇》中有多个巧合与缝合并存,第一:“白蛇被国师手下打下水失去记忆巧被许宣所救”,“国师手下顺着追到了捕蛇村,两人逃亡,来到了青宝坊恢复了一部分记忆”;第二:“两人被小青追杀碰巧跌落到塔底镇妖道场”“两人感情升华,为与白蛇在一起许宣情愿由人变为妖怪”;第三:“白蛇变为了巨蟒”“蛇精大反转变为最后的大反派”。所有的巧都带有奇,超出叙事逻辑,但却一次次被后续情节所缝合。它们是层层递进关系,强化了两人的情感关系加强,最后在影片结尾处当许宣为保护白蛇已经化为冰人,悲情色彩将分离、生死的矛盾推到了极致,观众的情绪达到高潮。当许宣要魂飞魄散时,白蛇又巧用法器将魂魄留在人间。这些片断看似诡奇没有逻辑,但却通过一个个的巧合将其缝合,加上观众往往会对神话赋予无所不能的超自然想象,反而觉得顺理成章,欣然接受。在情节结构中除了巧合,还要有故事的曲折离奇。影片中曲折点通过“失意”“变妖”“变巨蟒”“对抗国师”“对抗蛇精”一步步将两人的情感推到极限,才会有白蛇拼尽最后一丝力气将许宣的魂魄保留,为了来世的相会。可见它是一个环节扣一个环节,情感越深入后面的悲剧色彩越浓烈。

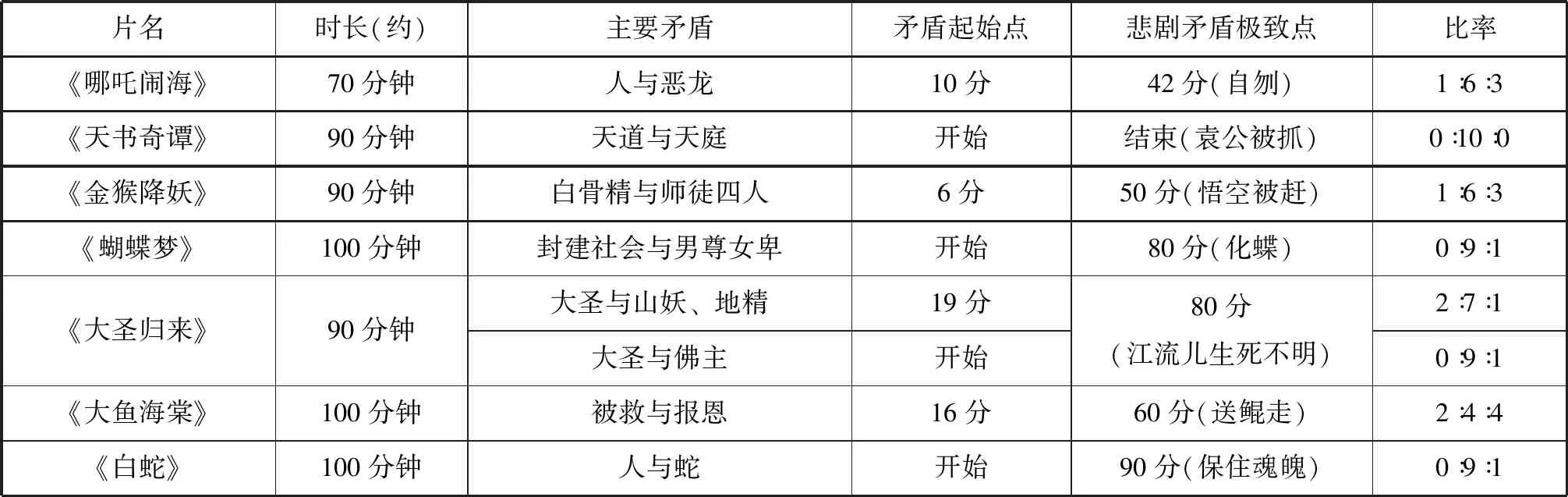

表一是从1979年《哪吒闹海》到2018年的《白蛇》中国长篇动画电影神话传奇叙事影像中所有具有悲剧情节的7部影片。以影片中矛盾极致点的比率数据分析悲剧情节对传奇叙事的影响。

表一 中国长篇动画传奇叙事悲剧矛盾节点对比

首先,所有的悲剧点都是故事中矛盾冲突的最高点,通过不同结局对矛盾进行化解,成为中国影像传奇叙事中悲情叙事最显著特征。其中1979年的《哪吒闹海》中,代表正义的哪吒自刎的片断将悲情叙事推到了极致,是7部影片中最为情感强烈的。影片通过大场景和慢节奏的悲情音乐烘托悲剧气氛,巧妙地将影片中哪吒与龙王的矛盾关系,转向了观众与龙王的矛盾。从哪吒出生在莲花中,神奇、可爱、纯真;当夜叉出来捉小孩时,哪吒的正义与勇敢;龙王上天宫告状时,哪吒的聪明与机智;让观众看到了一个勇敢善良、充满快乐与正义人格最美好的形象。每个观众对他都充满了喜爱之情,看到他是快乐的、美好的。当这个美好形象被龙王逼迫自刎时,人们的悲愤之情油然而生,矛盾达到极致。可爱的孩子倒下了,符合“在我国古代,人们对美感的认识是由乐而及悲的”。[9]118影片树立起的矛盾对立是尖锐的,也是建立在传统道德的基础上,符合中国人对伦理道德的认同感。[5]因此,当哪吒莲花中复活,并拥有更强大的力量时,观众的情绪达到高点。影片的结局也符合了观众的情感想象。正如人们追求曲调“悲到了极点,也就美到了极点,高尚到了极点”[9]122一样,由悲伤急转直下的复活是大快人心的,也是曲折离奇叙事中极致的表现。《哪吒闹海》所具有的强烈的悲剧色彩使它成为中国动画影像传奇叙事的巅峰之作。

《天书奇谭》中,袁公身背“天道无私,留传后世”的正义形象被天庭抓走;《金猴降妖》中师父人妖不分将悟空赶走;《大圣归来》中,江流儿为救孙悟空而生死不明;《蝴蝶梦》中,祝英台选择与梁山伯同穴;《白蛇》中,白蛇放弃上百年修为保住许宣的魂魄。这些悲剧点都将故事矛盾关系推到高点,完成传奇悲情叙事的转折。从以上几部影片矛盾极致点的比率看出最极致的点都处于影片时间点的后半部分。然而《大鱼海棠》却不同,它的悲情矛盾点较多,且没有突出某一个点,影片在一次次的重复煽情中弱化了矛盾的结尾。

《白蛇》作为一部IP改编的作品,在保留原作人物关系的情况下,故事内容均为全新创作,情节结构是多巧合和多神话想象的。在人物设定中《白蛇》将许宣从原作中的医生改为了捕蛇人;还增加了不少个性鲜明的人物形象,包括有迎合游戏观众口味的“狐妖”“蛇精”;西方动画电影主人公常有的附属动物人设狗“旺财”;有在肢体语言上满足成人口味的人设“小青”;一直在暗处操控的反派国师等。在人物的个性表达上,许宣的爱是直白的、大胆的;白蛇是稍显害羞的,一直被剧情推着往前走;“旺财”是负责笑点的。因此《白蛇》中人物的形象定位相比中国20世纪动画电影,更加世俗化、个性化、游戏化与网络化。与其他神话作品反映的道德伦理观一样,《白蛇》中完成的救助村民、救助爱人也体现了最简单、最浅白的道德认知。它延续了《大圣归来》新范式文本中的人物设计、情节结构、悲情叙事、人物道德品质等特征,是一部具有中国动画影像传奇叙事特征的代表性作品。

二、由悲转喜的大团圆结局

中国动画电影都是利用悲情叙事将矛盾冲突推到极致,但结局往往峰回路转、由悲转喜。苏丽元认为对大团圆叙事结局的追求是中国人内心体现审美感知的最明显之处,这也是中国长篇动画传奇叙事中显面的特征之一。《白蛇》这部影片的结局迎合了中国人对“讲故事”的最基本要求,就是喜闻乐见的大团圆。诺斯曾在《中国人的影视口味》一文中的评论说:“总而观之,在中国受欢迎的是喜剧。”[2]113“中国人也喜欢我们绝大多数电影的结尾的‘永恒幸福’和‘邪不压正’,这和许多欧洲电影的悲剧性结尾恰成对照。”[2]113这是一种价值认同,是中国人对完整、圆满的价值认同。它“是在历史的长河中经过无数次积淀,逐渐形成相对稳固的心理结构,在审美过程中,就会形成定向反射,自动指向大团圆结局”。[10]在神话故事中曲折离合后最后大团圆结局是具有一定浪漫主义传奇色彩的。

中国人在传统叙事中追求完满和大团圆是符合“天人合一”“和谐共生”的哲学理念的。朱志荣在《论中国美学的悲剧意识》中认为:“中国戏曲中的悲剧往往以大团圆结局,受到了中国传统文化,特别是求善的文化心理的影响,具有强大的道德感染力,是主体欣赏心态得以平衡的需要,也顺应了大众文化的娱乐性要求。”[11]在中国追求的并非如同西方叙事中强烈的矛盾冲突和人物绝对鲜明的自我独立意志,而更注重的是故事结局的完满性,以及完满所带来的“正义战胜邪恶”“善有善报,恶有恶报”的天道和人伦。向宝云曾说:“中国悲剧是世俗的、伦理的、形而下的、生活的,它的功能是二得的:娱乐性和教化性。”[12]

无论是《哪吒闹海》还是《天书奇谭》,它们的结局已经存在于传统文化和伦理道德中,“在结尾设置大团圆,将悲情进行折中、调和,顺应和满足了观众的娱乐要求,满足了观众的渴望,让人们最终在和缓、哀婉中获得美感”。[11]由此可见,《哪吒闹海》《天书奇谭》《蝴蝶梦——梁山伯与祝英台》等长篇动画电影以及《雪孩子》等短篇动画电影中的悲剧情节,分别有着“由悲转喜”“悲伴随着喜”以及“悲升华为喜”的结局。《白蛇》同样承续了这样的叙事方式,利用“轮回转世”的中国式的生存理念,将影片与原作传说巧妙对接,满足中国人“由悲转喜”的来世想象。悲剧情节、喜剧结尾正是中国神话传奇叙事动画电影的明显特征。

三、游戏奇观化叙事与人物悲剧意志

《白蛇》全3D技术让影片奇观化更明显,符合传奇叙事中所追求的“新、异、奇、趣”等。可以说游戏技术的奇观化一定程度上完成了传奇的视觉想象。奇观与传奇是两个概念,奇观属于视知觉层面,主要影响心理层面;传奇主要是叙事层面上的,属于文学范畴。这两个概念放在一起或者可以不太准确地说是叙事目的不同,一个追求视觉感观的奇观性,一个追求叙事内容的传奇性。但周宪则认为:“叙事性本身就是一种时间艺术,一种通过时间来反省过去现实或内心历程的途径。”[13]因此叙事内容也是通过心理感知的,而视觉感观的图像既是视觉奇观化元素又是叙事元素,除了在视觉上的奇观性、惊叹性外它还承担着叙事的传奇性特征,两者是相通的。动画电影从它诞生时的“非真实性”就已经是视觉奇观性的表现。动画电影的奇观性主要是从视觉层面进而影响到心理层面上的。它有“动作奇观、身体奇观、速度奇观、场面奇观”[13]等,由视觉直接感知和心理间接感知组成。同样,游戏中的奇观性同样也具备这几个方面,这些奇观化的表现多来自电脑CG技术的支撑,从一个方面看它们在技术上同出一辙。动画电影的后期制作技术与游戏后期制作有着千丝万缕的联系,在软件运用、运作流程、技术分组等方面往往都是相通的。《白蛇》的制作中就明显有着游戏制作的奇观化的表现方式。

在场景中设计中,游戏场景往往是相对封闭的和独立的,它要满足一关与一关之间的差异性。相同关卡中场景的设计往往相似,但不同关卡中场景有明显的差异,是为了保持每一关中叙事的完整性。游戏场景叙事中通常每一关都有一个关键性人或事物,作为上一个关卡与下一个关卡之间的逻辑关联。《白蛇》中也存在这样的相对独立如同游戏般“关卡式”的场景,包括“蛇洞”“塔底道场”“青宝坊”“最后战场”等。每个场景还包括“蛇精”“道场神秘力量”“狐妖”“国师”等关键性人物。《白蛇》影片中的场景像通关游戏逻辑一样,同时满足了动画电影观众与游戏观众的双重视觉奇观性想象,可见影片中这样的场景奇观化设置是明显游戏化的,并不仅仅是技术上的。

以动画电影的传奇叙事与游戏叙事来对比分析,它们之间存在着较大的区别。首先,一个是以叙事性为主,强调故事的完整性,在矛盾与巧合中完成传奇叙事;一个是以互动为主、叙事为辅,故事往往表现出碎片化和多点化。因此动画电影的叙事逻辑的连贯性远远大于游戏。其次,动画电影一般为线性化叙事,讲究故事从头到尾,一气呵成;而游戏则可以随时停下、随时返回,甚至是随时重新开始。玩家是在创作者所指定的大环境中完成所有的操作,或通关、或停留、或倒退都有着自己一定的可操作性,时间与节点的控制都可以有自己的主观意愿。第三,动画电影往往由作者一人控制,观众只能顺从创作者的指引完成对故事的理解,没有可操作的时空空隙,没有观众的主观性,并且结局是固定的不可更改的;游戏则是由参与者与制作者双向控制,过程与结局有着太多的不可知性。对于动画来说故事情节就像是一点点地向观众陈述,陈述故事内容、影片所传达的观念意识,甚至是导演个人的精神品质等。因此从一定的层面上看,动画电影与游戏的最大区别是虽然故事内容的发展是创作者一开始就固定的,但游戏中观看者就是操作者,不可知性成为游戏叙事的特点,而动画电影中观者不能操作故事情节,只能通过视听感知来获得快感,相对是被动式的。

从游戏叙事上看,安德烈·戈德罗曾说到电影中的陈述起到的作用在于:“观众从虚构故事效果中脱离出来,确信电影语言的在场,从被经典方式的肯定的‘我在电影中’变成‘我在电影院’。”[14]从这点来看,游戏与动画电影正好可以分为“我在游戏中”与“我在电影院”两者关系。在《白蛇》这部影片中,游戏叙事与电影叙事两者的区分却并没有如此明确,甚至还有交叉之处。如:白蛇选择“爱上许宣”、许宣“选择变成妖怪”“在影片最后选择保护白蛇”时都是具有个人意志的。这些意志分别出现在“塔下道场”“青宝坊”“最后法场”三个不同的独立场景中,分别有对抗的力量。同样,“小青选择去带回姐姐”“白蛇选择用最后法力救回许宣的魂魄”等,这部影片中主演人物有太多自己的选择,同时这些选择又是在一个个的类似游戏场景中完成的,利用了游戏叙事的特征,似乎人物意志与玩家一样有着自己可选择的权利。

四、结 语

中国动画神话传奇叙事中的悲情表现是中国长篇动画电影中特征之一,它既有中国人对大团圆结局的美好想象,还将这种悲情式的演绎建立在道德伦理基础上。同时《白蛇》作为一部典型的悲情叙事的动画电影又加入了游戏叙事的特征,丰富了中国动画电影神话的长篇叙事特征,有着后现代主义的创作风格,延续了《大圣归来》新传奇范式中的3D绘制手法、IP全新改编、人物意志的个性化、悲情化的叙事选择,加上游戏叙事的风格,成为新神话传奇色彩悲情演绎影像的代表性作品。