客家传统民居建筑中的技艺与人文特征

龚晓田

摘 要:客家是我国南方极具特色的一支汉族民系。客家人在南迁的过程中一方面保持了中原汉族文化传统,另一方面也逐步吸收了南方少数民族的生活经验。客家人世代居住的围屋、土楼、排屋等民居建筑,以其体量巨大、规划严格、功能完善成为我国民居建筑的重要类型,体现出鲜明的技艺特征。不同地区的客家建筑在形态上各具特色,丰富多彩,展现出鲜明的人文特征。客家建筑中的技艺与人文特征相辅相成,互为表里,是形成客家民居建筑形态传承与流变最重要的文化基因。

关键词:客家建筑;建造技艺;民俗文化;造物思想

基金项目:本文系福建省教育厅社科研究一般项目“客家传统建筑纹饰在现代视觉传达设计教学中的应用研究”(JAS160408)研究成果。

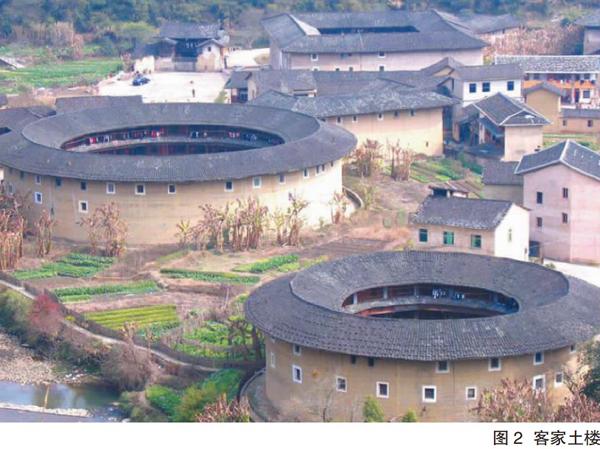

客家,是我国南方汉族民系中的一支。它是古代中原汉人为躲避战乱、自然灾害等,经过多次大规模南迁后逐步形成的,主要分布在我国的赣、闽、粤、台四省。客家传统民居建筑历来注重与自然环境的和谐合一,并以建筑布局之美、造型色彩之美、生态环境之美、装饰内涵之美著称,在汉族民居建筑中独树一帜。客家建筑中的一些经典形制,无论是赣南客家的围屋(图1)、闽西客家的土楼(方楼、圆楼)(图2),还有深圳客家排屋(图3),建筑外观雄伟壮丽,都显示出客家传统民居建筑的技艺特征和深厚人文内涵。

一、客家民居建筑中的技艺

我国传统民居建筑一般都是采用较经济的手段,用廉价的材料、朴实的结构,因地制宜、因材致用地满足当地民众生活及生产上的需要,客家建筑堪称其中的代表。客家人有“聚族而居”的传统,相对其他地区的汉族民居,客家建筑显得较为朴实,注重功能性,能适应多种不同的气候条件,并在有限的空间内高效率地利用各种资源,体现出我国古代设计思想与造物观念中“尊其朴、贵其质”“制器尚用”的技艺特征。

客家人长期聚居在江西、福建、广东与台湾的丘陵山地,属温暖而多雨的亚热带季风气候。为应对南方的炎热、潮湿、多雨的气候,通风隔热成为客家建筑必须解决的重要问题。客家土楼(围楼)大多采用三合土用版筑工艺夯筑而成,厚达1~2 米的墙体能有效隔绝室外综合温度周期性变化的影响,客家建筑的天井也起到了调节小气候的作用。相对北方四合院大天井,客家建筑的天井较小,这样的设计能有效遮阳通风,抵抗南方夏季的炎热。

在客家建筑中,半月池是形成好风水不可缺少的元素。屋前的大水池能有效解决建筑排水防湿问题,还兼有养殖、洗涤、灌溉、消防的功能。在建屋之初,先在门前开挖半月形池塘(半月池),挖出来的土正好可以用来筑墙或做砖,可谓物尽其用,大大提高了建造的工作效率。从建筑形制上看,客家民居前的半月池,与民居后部半圆形的化胎同处中轴线上,遥相呼应,体现出强烈的形式美感。

客家人有聚族而居的传统,一方面是群体生活能保证人的安全,另一方面农业生存需要足够的人力作为保证。客家人所兴建的排屋、土楼、围屋等民居建筑,以其体量巨大、规划严格著称,而客家所处地区山多地少,建造多层的土楼能在相同的占地面积下提供更大的使用空间,也减少了住宅用地对耕地的占用。通常情况下,客家人一般选择在地势较高、干燥通风的地方建造土楼。在某些选址并不理想的情况下,客家人也会因地制宜,创造新的建造方法。如漳州南靖的和贵楼建于清雍正十年(1732年),高21.5米,是已知所有福建土楼中最高的一座,体量如此巨大的一座土楼却是建在一片沼泽地上。客家的工匠们利用松木在水中不易腐烂的特点,为这座大楼修建了一个巨大的“松木木筏式”的地基。同时,筑墙时在墙体中加入了一定数量的竹片或杉木条,在保证墙体坚固性的同时大大降低了墙体的厚度,减轻土楼的重量。和贵楼自建成以来距今已经 280多年了,墙体虽然也出现了许多裂纹,但从未发生过倾斜或者下沉,堪称是客家传统建筑技艺“创造性继承与创新性发展”的经典之作。

周密的军事防御功能是客家民居建筑的另一大特色。客家所处的赣闽粤交界地区历来是战乱不断、盗匪横行的法外之地,台湾客家也曾经饱他人袭扰,而以围屋、土楼为代表的客家大型民居,具有极强的防御功能,三合土夯筑的厚实高墙、包铁板门、瞭望孔、射击孔、灭火的注水孔、碉楼、楼顶的环形通道、水井养鱼以防投毒等,都是极具智慧的军事防御设计。同时,围楼也都设有一两处逃生通道,以便在最危急的时刻可以突围逃生。居住在其中的家族成员,平常在各自的空间生活,战时共同抵御外敌。客家传统民居建筑结构紧凑,功能合理,便于管理与使用,这种对实用功能的高度重视,正是客家“注重功能、简练实用”的设计思想与造物观的具体呈现,土楼中周全的军事工事和高超的防御技巧,体现了以无数次战争、无數个生命的代价换来的生存智慧。

二、客家民居建筑中的人文特征

客家人采取了宗族聚居的生活模式,客家建筑以体量巨大著称。客家的民居建筑,不论其规模大小,宗祠都会设置在建筑核心的堂屋中。“祠宅合一”的模式一方面能加强宗族的凝聚力,另一方面也能避免战乱时祠堂被毁。从平面布局上看,从最基本的厅屋、杠屋、堂横屋,到大型的排屋、土楼、围屋,客家建筑都是以正屋和宗祠为中心来向外展开。其中最为典型的是广东粤东地区的围屋,以堂横屋为核心,后增半圆形围屋,端点与左右对称的横屋相接,随着人口增加不断扩建围屋,围屋最多可达五层。围屋形成的向心结构,更加突出了中心部分的正屋(即宗祠)的重要性。大型的客家建筑中会分割出多处厅堂与天井,这样的大屋被称为着“十厅九井”“九厅十八井”,除正厅属公有外,这些房间按长幼尊卑的顺序来安置各家的位置,通过建筑结构加强家族内部的等级秩序,以及族群的认同感与凝聚力。

风水观念也是客家建筑的一个重要特征。客家传统民居建筑大多依山而建,前有半月池,后有围龙、化胎、五行石与各种形制的山墙等风水物。而在我国古代的农耕社会中,农业丰收是经济发展、人口繁衍的基础。有河流冲积之处,土地自然肥沃;有水源的保障,土地才能旱涝保收。客家人所注重的风水格局体现出我国古人对居住环境与水资源之间的一种朴素的智慧。在科技与医学并不发达的古代,客家人所注重的这种通过各种人为努力去改造自然、化解不祥的风水观念,表现出对安居乐业、平安吉祥、子孙昌盛的强烈愿望,它作为一套完整的科学体系,曾经极大地支持并鼓舞了客家人自强不息、开疆拓土的创业信念。

客家地区往往地处偏远,交通不便,“舟车不通而商贾窒”,不利于商业的发展,故客家人要生存,必须勤于耕稼,要提高地位只能发奋读书。故客家“重贵轻富”,提倡“耕读传家”,重视对子孙的文化教育,并积极鼓励他们走上仕途。客家旧谚云:“穷莫丢猪,富莫丢书。”“读书需用意,一字值千金。”清乾嘉年间《嘉应州志》有“士喜读书,多舌耕,虽贫穷至老,不肯辍业,近年应童子试者万余人”的记载,这正是客家人重科举、兴教育的结果。

传统客家建筑造型本身也反映了客家人崇文重教,积极有为的精神追求。福建永定的振成楼,在结构上是中间圆楼配上左右各六间的耳房,形状如同古代官帽,楼主人通过建筑的造型来表达自己出官入宦的政治追求和为民效劳、造福百姓的愿望。而客家的石旗杆则是客家地区另一道奇特的人文景观。在封建时代,考取功名、入仕为官者才有资格在祠堂门外竖立一根石旗杆,石旗杆由此成为身份的象征。福建南靖县张氏家庙德远堂前就傲然矗立着21根石旗杆,骄傲地向人们炫示张氏在科第和仕途上的荣耀。

福建土楼中的一些著名的嵌名联,如永定振成楼的“振纲立纪,成德达材”“振刷精神担当宇轴,成些事业垂裕后昆”,永定承启楼的“承前祖德勤和俭,启后孙谋读与耕”,永定高陂镇薰来第的“薰蒸圣代恩波远,来往儒门气象新”。这些门联无不清楚地反映出客家人禀承儒家传统,进则兼济天下,退则且耕且读,“用之则行,舍之则藏”的志向与抱负。

三、客家建筑形态中的文化诉求

正如李砚祖先生所言:“造物是文化的产物,造物活动是人的文化活动。造物本质上是文化性的,它表现在两方面,一是人类的造物和造物活动作为最基本的文化现象而存在,它与人类文化的生成与发展同步,并因为它的发生才确证着文化的生成;二是人类通过造物和造物活动创造了一个属于人的物质化的文化体系和文化的世界。”客家建筑是客家文化物质化的表现形式,其丰富的建筑形态,一方面以独特的形式,反映出客家人在适应当地自然环境与社会环境过程中的创造性的发展,另一方面,客家文化作为客家建筑的文化内核,是内在客家建筑建造技艺与造物文化稳定传承与发展的重要因素。

从时间上看,现存的客家大型民居建筑的建造时间基本在明清两代,尤以清代中晚期居多。一方面是因为到了清代中晚期,客家已经逐渐从贫瘠的山地走出,获得了更好的经济发展条件,随着财富的积累和人口的繁衍,赣南、闽西、粤东及台湾的客家宗族有足够的财力和人力建造大型群居建筑。另一方面,由于社会矛盾加剧,兵灾不断,盗匪横行,为谋求宗族人员与财产的安全,也需要营造具有一定防御功能的大型建筑。这些规模庞大、结构复杂、特点鲜明的客家建筑,已成为一个时代社会历史文化发展的重要见证。

从空间上看,不同地域客家民居建筑体现出不同的功能需求和地域文化特色。对目前客家较为集中的赣南、闽西、粤东北、台湾四地的客家民居建筑作一个初步的比较,不难发现,各地建筑之间存在一定的差异,如将这种差异与客家族群历史上“赣南—闽西—粤东北—海外”的发展脉络相联系,也可以看出,作为客家摇篮的赣南地区,客家建筑样式较少,以防御性极强的围屋民居为特色,建筑装饰风格上更多受到赣北地区徽派建筑风格影响;进入闽西后,客家民居建筑样式逐渐丰富,出现了围屋、土楼(方楼、圆楼)等多种形制,在建筑的防御性与居住的舒适性上都得到一定程度的加强;广东的客家民居建筑样式最为多样,成为客家建筑的集大成者,同时还发展出结合了客家方楼的防御功能与广府地区民居建筑的分户方式的四角围龙(垅)屋,融合中外建筑语言的客家侨乡建筑等新型的客家建筑式样;相对而言,台湾客家传统民居建筑在建筑的形制、规模上并没有太多的发展,而受限于材料与工艺,台湾地区的客家民居建筑,更多地体现出对大陆地区客家建筑形制和文化精神上的传承与延续。

客家人是自外乡迁入的“异乡人”,因此“求生存,求发展,求富贵”成为其一个重要的文化诉求。为此,他们必须以血缘关系为基础团结成一个整体,共同去争取生存所必需的各种资源,共同去面对各种艰难困苦。宋元时期,客家地区经济文化发展都相对滞后,如何经济而有效地利用本地资源,来解决“求生存、求发展”问题,这是客家人首先需要解决的问题。客家建筑对功能有效性的重视,是客家建筑技艺发展的起点。客家建筑中那些防御性较强的土围子、围屋、四角围龙(垅)屋等建筑,往往出现在不同民系传统生活区域的边缘交界地带,是历史上客家移民所面临的“土客矛盾”的历史见证。围楼、土楼这样的建筑形式,客观上确实能够加强宗族的群体认同。

到明清时期,随着客家人口的增长、经济活动能力的增强与财富的积累,“发展、富贵”成为这一时期最主要的命题。客家人已经逐渐需要通过建造围屋、土楼等大型民居建筑来保护所积累下来的人口与财富。在这一观念的指导下,以围屋、土楼为代表的客家建筑都相对封闭,防御性强。此后随着客家人进入沿海地带,经商条件的改善,以及人口的繁衍,使客家建筑也在逐步从保守走向开放。

唐宋时期,赣南、闽西、粤东北的客家地区交通不便,文化发展极为滞后,客家人也因此饱受文化落后之苦。自宋代以后,客家人的文化水平不断提高,这不但强化了客家人对汉族传统文化的认同,而且为客家人从商、从政提供了新的机会。到明清时期,客家地区雕版印刷业迅速崛起,在带来财富的同时,也见证了“崇文重教”的现实意义。因此,传统客家建筑造型中表现出的“崇文重教”的观念,自有其深刻的历史原因。

四、结语

客家民居建筑有鮮明的建筑个性与人文特点。客家民居在讲求实用功能的同时,也体现出相当高的技术水平和生活智慧。客家民居建筑的特征是在漫长的历史发展过程中形成的,并受到多方面因素的影响。这其中既有客观上在严酷的生存环境与相对有限的物质条件下,被激发出来的创造活力,又有主观上对不同地域文化与造物技艺的积极吸纳与改造。

客家大型民居建筑非常适应客家人聚族而居的生活方式,建筑形式显示出主次分明、尊卑有序的礼制思想及敬天法祖的宗族观念,体现了礼乐相济的文化精神,表现出对传统儒家文化的认同和持守。不同地区的客家建筑都能针对所处地域的气候、地理环境以及物产的特点,灵活布局,就地取材,物尽其用,显示了客家人对所在地区的自然、社会和人文的高度适应性。

正如刘魁立先生所言:“文化是人类对于客观世界和人的自身的认知的结晶,它同时还是进一步认知的基础和出发点。非物质文化也是一种规范。人都在一定的文化环境中生存,它协调人们之间的关系。人是在这样的规范中成长,被这种规范所塑造。”从某种程度上来说,客家建筑的技艺特征与人文特征是客家民居建筑最重要的文化内核,两者是相辅相成,互为表里的。客家民居建筑在材料、空间等方面现实功能需求的同时,也通过丰富的建筑形态清晰地展现出不同地区客家人共有的文化精神与人文诉求。

参考文献:

[1]唐孝祥,赖瑛.浅议客家建筑的审美属性[J].华南理工大学学报(社会科学版),2004(6).

[2]吴卫光.围龙屋建筑形态的图像学研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[3]李砚祖.造物与文化[J].中华手工,2018(8).

[4]刘魁立.关于非物质文化遗产保护的若干理论反思[J].民间文化论坛,2004(4).

作者单位:

闽江学院美术学院