T型中耳硅胶通气管置管治疗分泌性中耳炎的临床效果评价

魏 林 李华英 禤子才

广东省阳春市人民医院耳鼻咽喉头颈外科,广东阳春 529600

在临床耳鼻咽喉科常见病中,分泌性中耳炎十分常见,其具有极高发病率,若治疗不及时,易导致患者生活质量受到影响,同时增加家属心理压力[1]。目前临床对于该疾病一般以鼓膜穿刺、鼓室腔注药、全身给药等治疗方式为主,但对于中耳积液黏稠不易抽吸和治疗后复发者,应给予其鼓膜置管术治疗。鼓膜置管术所应用的中耳硅胶通气管较多,以T 型、哑铃型两种形状最为常见,但临床对于上述两种形状的中耳硅胶通气管的效果尚无明确机制[2-3]。本研究对所有分泌性中耳炎患者实施分析,并对其各项情况进行分析,具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为 2015 年6 月~2018 年3 月广东省阳春市人民医院耳鼻咽喉头颈外科收治的泌性中耳炎患者90 例,根据电脑随机法作为分组原则,分为观察组与对照组各45 例。

其中观察组男28 例,女17 例,年龄14~68岁,平均(41.3±1.2)岁,病情:轻度20 例、中度20例、重度5 例;病程1~5 年,平均(3.4±1.0)年。对照组男29 例、女16 例,年龄15~68 岁,平均(41.7±2.0)岁,病情:轻度21 例、中度19 例、重度5 例;病程1~6 年,平均(3.05±1.01)年。

两组分泌性中耳炎患者的性别、年龄、病情以及病程等各项资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患者均选择仰卧位实施操作,将患耳朝上。麻醉方式选择鼓膜表面麻醉,麻醉药物为1%的地卡,并对患者耳周皮肤、耳廊皮肤以及外耳道皮肤实施消毒操作(75%酒精)[4]。并在耳内镜的直视下于鼓膜前下象限将鼓膜切开,同时给予两组分别置入不同形状中耳硅胶通气管。

1.2.1 对照组方法 对照组实施哑铃型中耳硅胶通气管置管治疗,将哑铃型中耳硅胶通气管置入(美国Medtronic xomedinc),内径1.14mm。

1.2.2 观察组方法 观察组实施T 型中耳硅胶通气管置管治疗(美国Medtronic xomedinc),将T 型中耳硅胶通气管置入,内径与对照组一致。

两组患者术后均使用抗生素抗感染治疗,并定期进行随访,对治疗效果、耳漏、堵管、脱管情况进行观察。根据耳内镜检查情况和症状缓解情况,通常在术后3~6 个月将中耳通气管拔除,拔管或自然脱管后2 周,待鼓膜自然愈合后,复查声导抗和纯音测听。所有患者随访时间在12~36 个月。

两组患者均实施抗生素治疗,能预防患者发生感染情况,在治疗后对患者进行随访,观察每位患者脱管、堵管、耳瘘情况,在术后3~6 个月内拔除中耳通气管;直至患者骨膜自然愈合后,复查患者各项情况。随访时间为1~3 年。

1.3 观察指标

比较观察组、对照组两组分泌性中耳炎患者治疗效果以及并发症情况。

治疗效果的判定[5]:患者经治疗后,临床症状完全消失,复查纯音测听气导阈值降低幅度>20dB,被认定为显效;患者经治疗后,各项症状明显改善,复查纯音测听气导阈值降低幅度在10~20dB,被认定为有效;患者经治疗后,临床症状与治疗前相比无改变,且复查纯音测听气导阈值降低幅度<10dB,被认定为无效。

1.4 统计学方法

统计学数据处理采取SPSS25.0 软件,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

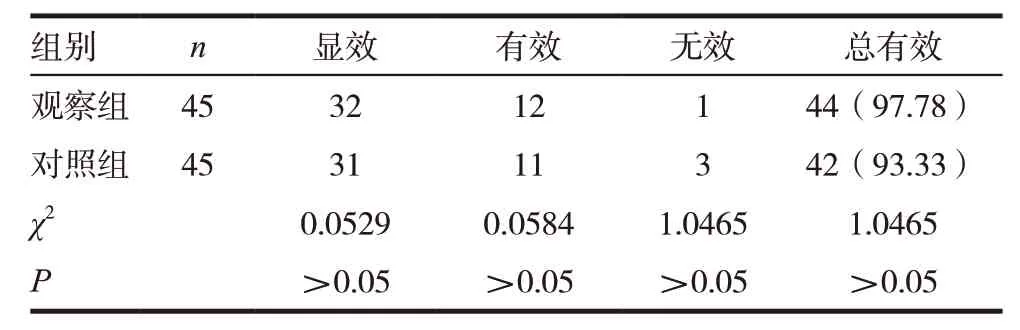

2.1 两组患者治疗效果比较

观察组分泌性中耳炎患者治疗总有效率97.78%,与对照组总有效率93.33%比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组分泌性中耳炎患者治疗效果(%)

2.2 两组患者并发症情况比较

并发症类型主要以耳漏、脱管和堵管为主。观察组分泌性中耳炎患者并发症发生率为2.22%(1/45),其中耳漏1 例,未发生脱管和堵管等并发症。对照组分泌性中耳炎患者并发症发生率为20.00%(9/45),其中耳漏6 例,脱管2 例和堵管1 例。两组比较差异有统计学意义(χ2=7.2000,P<0.05)。

3 讨论

分泌性中耳炎为临床耳鼻咽喉科十分常见的疾病,该疾病易导致人体听力受到影响,进而降低患者生活质量水平。目前临床对于该疾病通常以鼓膜置管术治疗为主,该治疗方式主要是通过经人体鼓膜放置通气管,促进外耳道和中耳直接相通,利于中耳气压保持平衡,同时能够使中耳通气引流得到改善,进而达到提高治疗效果的目的。

中耳硅胶通气主要分为两种类型,即T 型和哑铃型,上述两种类型为临床常用类型。从两组治疗总有效率来看,两组类型治疗效果相当,差异无统计学意义[6-7]。而哑铃型管由于其他因素的影响,比如术中操作不当、通气管形状等,进而导致其术后出现较多并发症,以脱管和堵管最为常见,其原因主要与以下内容相关:(1)患者骨膜对通气管存在排斥反应;(2)鼓膜菲薄;(3)术中切口长度较长;(4)术后患者不适动作,例如用力擤鼻、头位剧烈变动等;(5)术中操作不当所致气管固定不完全[8]。还有其他研究显示,哑铃型的外径和切口直径相比T 型管更长,故此脱出率较高,提示堵管和脱管的发生与中耳通气管的形状具有密切关联。使用T 型管置入,其放置更为简单,且切口与通气管直径切口相比较短,继而达到降低术后脱管率的目的[9]。目前临床对于中耳通气管的留置时间仍存在争议,其可能与引起分泌性中耳炎的病因不同和患者年龄等具有一定关联;据研究显示,中耳通气管留置时间若在2 年以上,易增加并发症发生风险[10-15]。临床对于分泌性中耳炎患者的中耳通气管留置时间尚无明确机制,在本研究中,中耳通气管留置时间在4~5 个月,但临床对于难治性分泌性中耳炎患者来说,建议其以半年时间作为最佳中耳通气管留置时间[16]。

临床研究认为,分泌性中耳炎的治疗术后的各项不良事件以及并发症为导致中耳炎发展至难治性中耳炎的最为重要因素,故此,研究认为在治疗过程中避免耳漏和脱管等不良事件所致的病情反复迁延,应使用T 型中耳硅胶通气管,能够使反复插管的次数明显减少,降低对患耳造成的伤害,为患者减轻经济负担。此外,在首次鼓膜置管术中,若发现患者中耳积液呈黏液性状态,应选择T 型中耳硅胶通气管。但由于本研究存在一定局限性,易影响研究结果,故此临床需进一步分析分泌性中耳炎的治疗,对T 型中耳硅胶通气管的治疗效果进行探究。

本研究数据显示,观察组分泌性中耳炎患者治疗总有效率97.78%与对照组总有效率差异无统计学意义(P>0.05),观察组分泌性中耳炎患者并发症发生率较对照组指标更有优势,差异有统计学意义(P<0.05)。综上所述,在分泌性中耳炎的治疗中,T 型管和哑铃型治疗效果均较好,但T 型管置管后并发症明显低于哑铃型,且能够使置管次数减少,值得进一步推广与探究。