骨科-康复单元一体化康复治疗对单髁置换术后膝关节功能的影响*

沙蕉 张振东 陈俊峰

全膝置换术治疗膝关节骨关节炎已成为一项成熟技术在临床上广泛应用,与之相比,膝关节单髁置换术开展较晚,但对于治疗膝关节单间室骨性关节炎可获得更好的生物学功能,手术创伤更小、术后并发症更少、患者恢复更快[1]。本院康复科与骨科紧密合作计划并实施骨科-康复单元一体化康复工作模式,自2014 年3 月至2018 年2 月对膝关节单髁置换术的患者实施围手术期及术后一体化的康复治疗计划,经术后定期随访取得较好效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

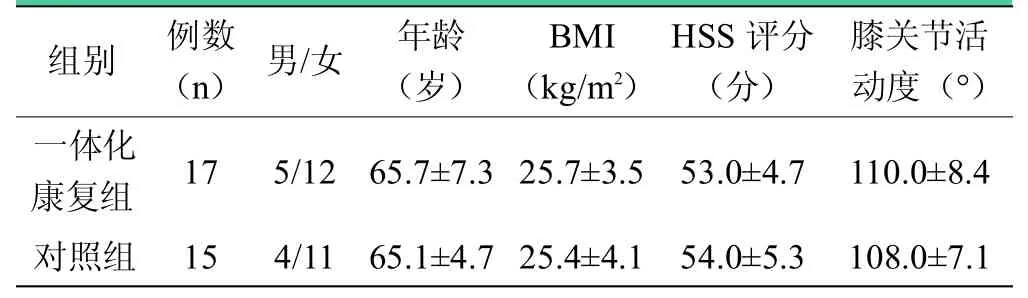

选择本院2014 年3 月至2018 年2 月行膝关节单髁置换术并完成术后康复训练、随访的患者共32 例。纳入标准:主要症状为膝内侧疼痛的骨关节炎,经保守治疗6 个月以上疼痛无明显好转;下肢负重位X 线片显示膝关节内侧间室狭窄,外侧间室无明显狭窄,髌股关节无脱位或沟槽样改变;膝内翻畸形<15°,屈曲挛缩畸形<15°;膝关节韧带功能完整。排除标准:膝关节急性炎症期;关节外畸形导致的下肢力线异常;膝关节周围截骨矫形史;合并存在影响关节功能的其他神经肌肉疾病。应用SPSS 产生一组0 或1 的随机化数字,并将各病例按照术后康复开始时间依次分配随机数字,随机分为骨科-康复单元一体化康复患者17 例:男5 例,女12 例;平均年龄(65.7±7.3)岁,体重指数(BMI)平均(25.7±3.5)kg/m2。对照组(传统康复模式)患者15 例:男4 例,女11 例;平均年龄(65.1±4.7)岁,体重指数(BMI)平均(25.4±4.1)kg/m2。两组患者的年龄、性别、体重指数、术前HSS(the hospital for special surgery)评分等临床资料比较见表1,组间比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

表1 术前患者一般资料

1.2 治疗方法

本研究所有手术由同一医师完成,所采用的假体为同一种骨水泥型活动平台人工膝关节假体(邦美公司牛津活动平台单髁假体,Oxford Ⅲ,美国),参照第三代牛津单髁标准操作手册手术步骤进行手术。术后常规使用抗炎镇痛药物减轻术后疼痛、抗凝剂及防血栓弹力袜预防下肢深静脉血栓形成,所有患者术后进行相应的康复治疗及随访评估。

1.3 研究方法

1.3.1 术前康复

骨科-康复单元一体化康复组患者进行术前常规准备,由同一组康复医师宣教康复锻炼的重要性并进行统一术前功能锻炼,包括:踝泵练习;股四头肌等长收缩练习;腘绳肌等长收缩练习;直腿抬高练习;侧抬腿练习(包括内侧和外侧直抬腿);后抬腿练习,每个动作保持10 s,放松10 s,15 个/组,9 组/d,早、中、晚各3 组,组间休息30 s。对照组患者仅做术前常规准备。

1.3.2 术后康复方法

一体化康复组患者术后由骨科手术医师与康复科医师共同制订康复计划并由同一组康复治疗师进行康复治疗,患者出院后每周来院按计划康复训练3 次,持续至术后12 周。对照组患者术后由骨科床位护士负责进行常规康复训练,出院后进行电话随访继续完成家庭康复训练。

一体化康复组:手术当天训练内容与对照组相同。术后1~2 d,理疗:神经肌肉电刺激疗法(neuromuscular electrical stimulation,NMES)、气压泵治疗,30 min/次,2 次/d。活动度训练(continuous passive motion,CPM),在疼痛允许的情况下每天逐渐增加屈膝角度。肌力训练:渐进性卧位肌力练习,肌力训练内容同术前康复训练,每组肌肉收缩5~10 s,放松10 s,重复10~20 个/组,2 组/次,2 次/d,组间休息30 s。术后3~5 d,在以上治疗基础上增加被动手法牵伸(髌骨活动度、膝关节活动度)。肌力训练增加坐位主动伸膝练习、站立提踵练习。增加站立位重心转移训练及步行训练、在助行器辅助下调整步行姿态。术后6~14 d,恢复大部分日常生活能力,强化下肢肌力及全范围关节活动度。手法牵伸、髌骨及膝关节活动度训练,术后2 周要求达到被动屈膝120°、完全伸膝。除以上髋、膝、踝主动肌力训练外,增加踏步机、上下楼梯练习、功率自行车、靠墙静蹲等闭链运动。借助手杖步行练习、平衡板上平衡练习。术后3~4周,全面恢复日常生活能力,强化本体感觉,加强终末伸膝练习,加入弹力带练习、股四头肌训练椅等开链训练,下蹲起立练习,要求达到无伸膝迟滞。脱离手杖独立步行练习、活动跑台快速步行练习、平衡板、平衡球训练。术后5~12周,继续强化肌力、活动度及本体感觉,逐渐达到双下肢对称性蹲起、跪坐。

对照组:手术当天,麻醉消退后,开始活动足趾、踝关节;尝试股四头肌等长收缩练习。术后1~2 d,踝泵运动、仰卧位直抬腿练习、CPM。术后3~7 d,肌力训练内容同术前康复训练、使用助行器行走练习、CPM、足跟滑动主动屈膝练习。术后8~14 d(院外),继续肌力练习、主被动屈膝练习、使用助行器行走练习。术后3~12 周,借助器械继续进行肌力、平衡、活动度训练指导,全面恢复日常生活各项活动。

1.3.3 评定方法

32 例患者全部得到1 年以上随访,于术后第1、3、6、12 个月时由同一个非治疗小组骨科高年资主治医师采用美国特种外科医院膝关节评分(HSS)以及疼痛视觉模拟评分(VAS)进行功能康复的评估。以上数据用统计学软件进行分析,并根据分析结果对一体化康复组与对照组进行比较。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0 统计学软件进行数据处理,随访数据用均数±标准差表示,各样本均值的比较使用 检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

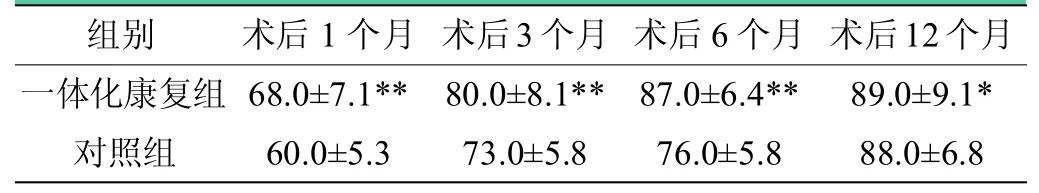

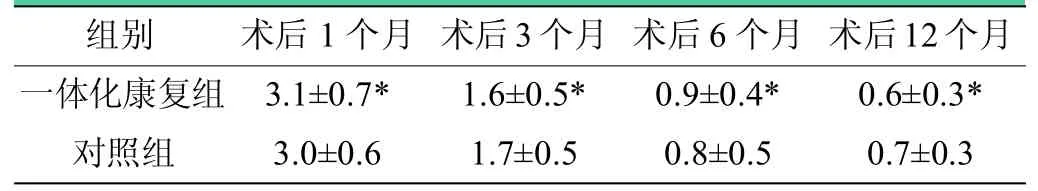

全部32 例患者术后无下肢深静脉血栓、假体脱位及松动、血管神经损伤、关节感染等并发症,均随访至术后1年。一体化康复组患者在术后第1、3、6 个月时的HSS 评分较对照组比,差异均有统计学意义(P<0.05);术后第12个月时的两组HSS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2;术后第1、3、6、12 个月时VAS 评分两组比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 患者术后HSS 评分比较(,分)

表2 患者术后HSS 评分比较(,分)

注:*与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05);**与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 患者术后VAS 评分比较(,分)

表3 患者术后VAS 评分比较(,分)

注:*与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

3.1 一体化康复模式

全膝关节置换术、单髁置换术后早期开始合理的康复治疗能减少住院日,并不增加感染、脱位、医源性骨折的发生率,反而能降低深静脉血栓等并发症的发生率[2]。骨科-康复单元治疗模式是一个多学科合作模式,由骨科医师、康复医师、治疗师和专科护士按照规范化康复计划对患者进行术前、术后的一体化康复治疗。这种一体化康复模式可以使各专业人员扬长避短、技术互补,最大限度提高术后患者功能。杨勇等[3]采用骨科-康复治疗单元模式治疗胸腰椎骨折并脊髓损伤患者取得明显效果,优于对照治疗方式,因此认为骨科-康复治疗单元模式具有可行性及优越性,值得在各级医院推广。杨延砚等[4]研究认为个体化术前康复能够使全膝置换术后6 周患者提高屈肌群肌力、站立平衡能力及膝关节整体功能,减轻膝关节疼痛。孙建伟等[5]的研究也表明院外持续进行远程康复指导组的膝关节功能改善明显优于自我训练组。本研究中一体化康复组患者经过在院期间规范化康复治疗后于出院后继续进行定期门诊康复治疗及随访,使康复医师能及时监控术后相关并发症、评估康复效果、提高患者依从性及执行力。本研究结果说明,术后骨科-康复一体化的康复干预,能提高膝关节早期功能,而科学合理的康复计划并没有增加患者术后疼痛及炎性反应。

3.2 本体感觉训练的必要性

李美等[6]的研究证实了强化本体感觉训练可以有效改善TKA 患者的HSS 评分。早期本体感觉训练可有效地改善患者的躯干、膝关节的动静态平衡能力,恢复患膝运动功能,提高独立步行能力[7]。单髁置换术未涉及膝关节正常间室,保留了患者正常膝关节结构及韧带,能够保留更多的本体感受器[8]。然而由于膝关节骨关节炎患者术前往往本体感觉已经存在缺失,再加之手术对本体感受器的进一步损伤,因此笔者认为,单髁置换术后的本体感觉训练是必不可少的。本研究表明,患者术后早期加入功率自行车、平衡训练,并未增加膝关节疼痛,而本体感觉训练可能在早期改善了膝关节活动度及行走中的下肢稳定性,从而提高了HSS评分,然而对于膝关节后期功能改善则并未显示出其优越性,考虑原因为单髁置换并不损伤患者的韧带结构,不破坏本体感觉,中期随访患者逐步达到“忘却膝”[9]的效果,逐步趋于恢复到自身适合的生活状态。

3.3 下肢整体肌力训练的重要性

Stan 等[10]的研究发现,即使经过规范的股四头肌和腘绳肌肌力训练,全膝置换术后患者在上下楼梯等特殊功能活动中的表现仍明显差于对照组。而决定患者自信程度的不仅仅是膝关节周围的肌力和膝关节的稳定性,更多地依赖于整个下肢的稳定[11]。与单纯膝关节周围肌群肌力训练相比,增加髋关节和踝关节周围肌力训练可使患者在特殊环境下和自我效能感方面受益更多[12]。根据以上观点,本研究中,术前、术后均有针对性地对患者髋、膝和踝关节周围肌群进行渐进性肌力训练,改善下肢整体力量及协调性训练贯穿了整个康复计划的始终,因此进一步提高了膝关节功能。

3.4 术后康复训练要点

单髁置换早期翻修原因之一是聚乙烯衬垫脱位,原因主要与内侧平台假体局部应力集中有关,因此康复训练需注意避免加重内侧平台应力集中,侧抬腿、步态训练时注意保护,预防跌倒,转身时以健侧为轴心,早期宜进行膝关节闭链运动,以防止膝关节不稳。单髁关节置换多为老年患者,记忆力、理解力较差,需使用通俗易懂的指令、由浅入深的方式提高患者接受度、依从性及主观能动性。术后康复治疗过程中需注意保护,以不引起疼痛不加重炎性反应为度,根据患者情况制订适宜的康复处方,避免二次损伤及超量运动。

3.5 本研究的局限性

本研究样本量较小、随访时间较短,远期膝关节假体稳定性、下肢功能及步态改变情况需进一步观察研究。