防旋型股骨近端髓内钉治疗不稳定股骨转子间骨折的疗效观察

卜赞 陆博 王业华

近年来,随着我国老年人口占比增加,股骨转子间骨折的发病率也逐年增高[1-2]。目前股骨转子间骨折的保髋手术治疗方案仍有争议,临床中也有多种类型治疗股骨转子间骨折的内固定系统。其中,防旋型股骨近端髓内钉(proximal femoral nail antirotation,PFNA)在临床上被广泛用于治疗各种不稳定股骨转子间骨折[3-6]。然而PFNA 治疗不同类型的不稳定股骨转子间骨折疗效是否存在区别,罕见文献报道。本研究回顾性分析了2015 年8 月至2017 年8 月本科收治的142 例不稳定股骨转子间骨折并行PFNA内固定术的病例资料,以探究PFNA 治疗不同类型不稳定转子间骨折疗效的差异,并分析原因,以期减少术后并发症、提高PFNA 治疗股骨转子间骨折的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2015 年8 月至2017 年8 月采取PFNA内固定治疗的患者429 例,按病例纳入标准及排除标准,最终选取142 例单一闭合骨折患者为研究对象,首次手术均只采取PFNA 内固定术治疗。

1.2 纳入及排除标准

1.3 手术方法

手术由同一组医师完成,手术器械均由北京纳通公司提供。手术开始前半小时预防性运用抗生素。全身麻醉生效后首先进行骨折闭合复位。患者仰卧于牵引床上,通过牵引架对患肢骨折进行复位。应重视轴位透视下股骨的复位。通常在患侧股骨处于内收内旋位置时,大多数骨折可获得满意复位。少部分复位不满意者,可以在牵引下采取先外展再内收的方式复位。复位成功后消毒铺单,手术正式开始,具体手术切口、进针点的选择、螺旋刀片的置入及主钉远端的锁定等过程应遵循PFNA 操作手册。最后常规放置引流管,缝合手术切口。

1.4 术后处理

所有患者术后均予预防性使用抗生素1 d。为预防血栓,麻醉苏醒后嘱患者做双下肢踝泵运动,术后2 d 即开始预防血栓治疗至术后35 d。所有患者术后鼓励早期功能锻炼,鼓励患者下床活动,但是患肢应严格不能负重。术后12 d 拆线。患者出院后定期随访,术后2、3、5 个月门诊定期复查X 线并评价患肢功能,根据X 线复查结果的情况决定患肢的负重程度及功能锻炼强度。如果术后5 个月后复查X 线骨折不愈合,则每个月复查髋部X 线。存在术中骨折、内固定失败等情况的病例,应术后每月门诊复查并行X线检查。

1.5 研究方法

1.5.1 分组

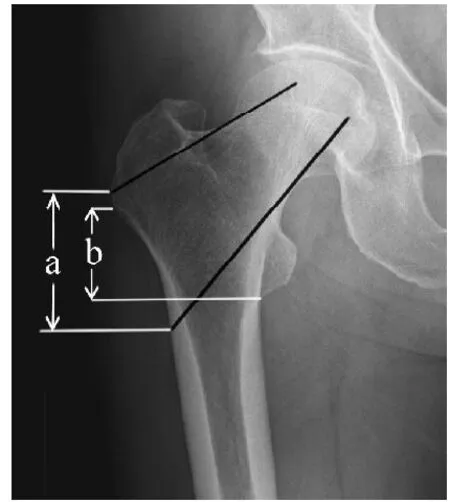

参照Evans 等[7]对股骨近端内侧壁的描述,定义股骨近端内侧壁为:股骨颈下端、小转子、小转子及其延伸的股骨距;目前对股骨外侧壁的定义仍有争议。Ritter 等[8]在1991 年即提出“股骨近端外侧壁区域”的概念,但未明确定义外侧壁的解剖范围。Gotfried[9]在2004 一项研究中定义股骨近端外侧壁为“股骨干在近外侧的延伸”,并认为完整的股骨近端外侧壁在滑动髋螺钉治疗股骨转子间骨折时有重要意义。Palm 等[10]在2007 年提出提出相似观点,并简单描述了股骨近端外侧壁的范围,即上至股骨外侧肌嵴的股骨近端外侧骨皮质。2014 年Haq[11]在文献中将股骨外侧壁明确定义为:股骨颈上下缘切线与股骨外侧皮质交点之间的一段骨皮质。国内张世民等[12]发表的文献则认为股骨近端外侧壁定义为:股骨嵴与小转子下缘水平之间的股骨外侧皮质。后两种定义如图1 所示。

图1 两种外侧壁的定义:a 为Haq 等的定义;b 为张世民等的定义

笔者认为股骨近端外侧壁应是股骨近端外侧抗张力带效应的骨皮质,而不应仅仅是螺旋刀片或滑动螺钉钻孔的区域。因此本研究界定股骨外侧壁采取Haq 等的定义。根据患者术前及术后影像学检查,按股骨近端内外侧皮质的完整性及断端有无超过2 mm 错位将病例分为:A 组,即外侧壁损伤组(内侧皮质无损伤或骨折对位良好)27 例;B 组,即内侧壁损伤组(外侧壁无损伤)43 例;C 组,即同时伴发内、外侧壁损伤组21 例;D 组,对照组,即内外侧壁支撑稳定组51 例。

1.5.2 数据收集

根据病案系统统计4 组患者的年龄、性别、所患基础疾病等数据;根据术后X 线图像测得尖顶距(TAD)大小,将各组患者分为>25 mm 及≤25 mm 两部分;根据患者麻醉记录及手术记录获取患者的手术时间、出血量等数据;根据术后复查X 线片及手术记录,确认患者有无发生术中骨折;根据病历系统记录,明确患者术后住院期间有无发生切口并发症及严重血栓事件病。切口并发症定义为住院期间手术切口愈合不良或感染;严重血栓事件定义为住院期间严重动静脉血栓导致全身大血管一处或多处急性栓塞的事件;根据患者术后随访影像学检查来评估患者术后有无骨折愈合不良、内固定失败的情况。骨折不愈合定义为骨折在术后9 个月内未能达到愈合,且复查X 线3 个月内显示无骨折愈合迹象;内固定失败定义为在随访期间,PFNA内固定系统各部件断裂,螺旋刀片切割、穿透股骨头或退出等情况;术后1 年死亡率、患者术后1 年的髋关节Harris功能评分通过电话随访和门诊随访的方式收集。每位患者除死亡原因外,至少进行1 年的门诊随访。死亡及术后1 年内行髋关节置换2 次手术的患者不再记录髋关节功能评分。

1.6 统计学方法

采用SPSS 19.0 统计软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用LSD、Dunnett-t 方法检验;计数资料以率和频数表示,组间比较采用x2检验。检验水准a=0.05,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

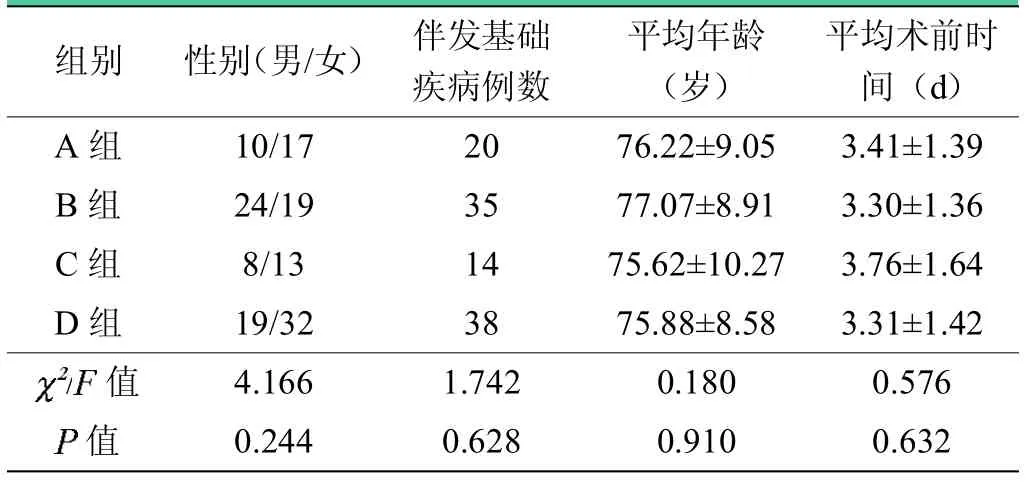

按病例纳入标准及排除标准,最终共有142 个病例获得随访,平均随访时间(16.3±3.7)个月,其中男61 例,女81 例,年龄51~98 岁,平均年龄为(76.27±8.95)岁。病例中共有107 例患者合并糖尿病、高血压、轻微脑梗等内科基础疾病。平均术前天数为(3.39±1.42)d。各组患者术前一般情况如表1 所示。

各组病例在性别构成、年龄、术前时间及有无伴发基础疾病4 项指标之间的差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 患者的一般情况比较

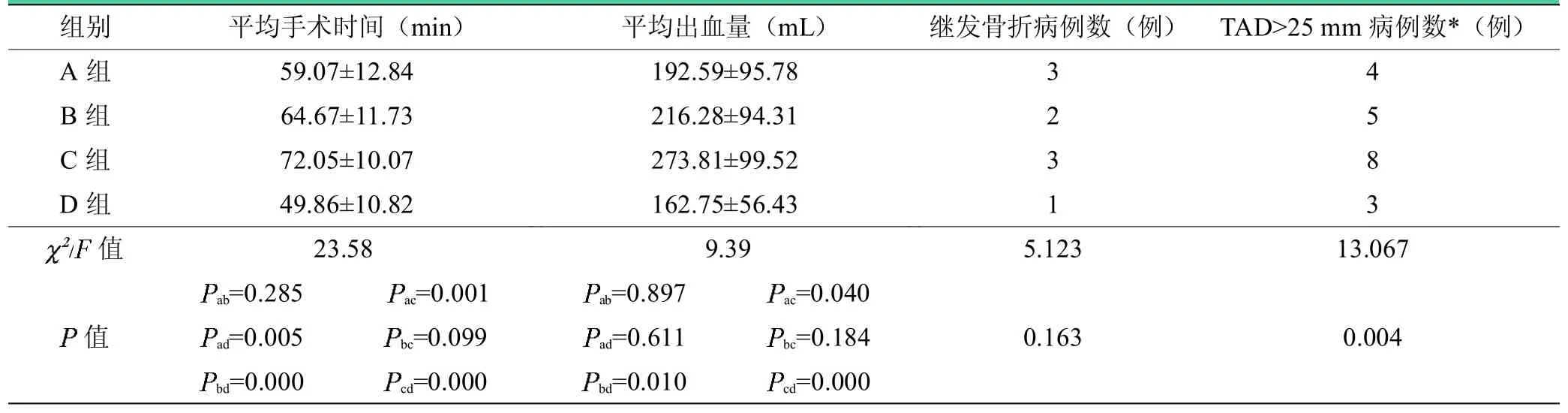

各组患者术中情况如表2 所示。

表2 患者的术中情况比较

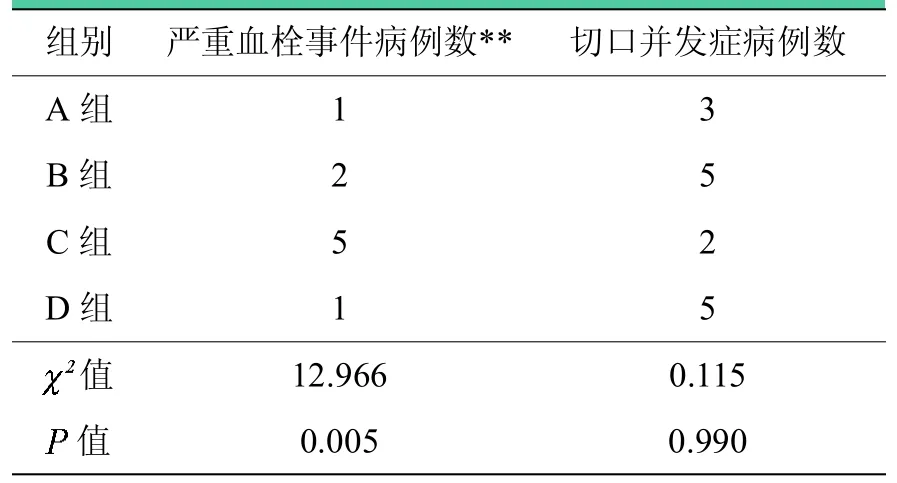

各组患者术后短期并发症情况如表3 所示。

表3 术后早期并发症情况

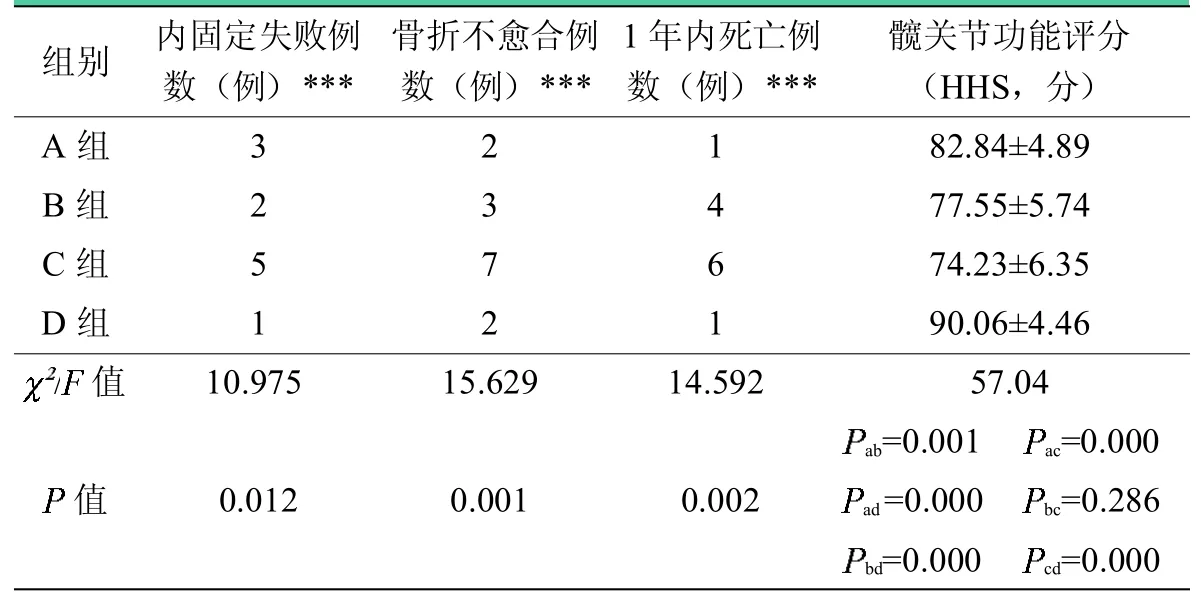

各组患者术后长期疗效情况如表4 所示。

表4 患者的术后长期疗效比较

典型病例:患者,女,58 岁。因摔伤致左髋疼痛伴活动障碍1 d 入院。入院诊断:左侧股骨转子间骨折。患者术前检查如图2A 所示。患者入院第2 d 完善相关检查,行PFNA内固定术治疗。术后复查摄片如图2B 所示,考虑按股骨近端内外侧骨皮质完整性分型,应为内侧壁损伤型骨折,本研究中分组应为B 组。同时术中图像提示手术操作导致了医源性股骨干骨折,由于骨折只涉及到单侧皮质,嘱患者严格卧床,术后定期复查X 线片。术后2 个月复查X 线图像如图2C 所示,复查图像显示股骨骨折线模糊。术后4 个月复查X 线如图2D 所示,结合患者门诊查体,考虑患者骨折愈合。

图2 A.术前X 线检查图像;B.术后1 d X 线正、侧位图像;C.术后2 个月后复查X 线正、侧位图像;D.术后4 个月后X 线正、侧位图像

3 讨论

3.1 术中各项指标

所有患者平均手术时间为(59.38±13.87)min,平均出血量为(201.06±90.99)mL,这与杨洪军、王永华、马刚等的研究结果相近[13-15]。A、B 组,B、C 组手术时间上的差异无统计学意义(P>0.05),其余组别之间差异存在统计学意义(P<0.05)。术中出血量方面,A、C 组,B、D 组,C、D 组之间差异存在统计学意义(P<0.05),其余组别之间差异无统计学意义(P>0.05)。手术时间及术中出血量一定程度上代表了PFNA 内固定手术的创伤大小。在术中出血量及手术时间指标上,组间差异的产生可能跟股骨近端复位及手术的复杂程度有关。因为下肢肌肉的牵拉,股骨转子间骨折发生后,骨折断端通常存在嵌插移位,而冠状位上股骨近端内外侧皮质的缺失常常伴随更加严重的股骨头颈骨折块移位及软组织嵌顿,导致复位困难[16]。复位难度大、复位质量差,造成了手术难度的增加,具体则表现为手术时间更长、出血量更大。同样,C 组TAD 值大于25 mm 的病例数多于D 组,且差异有统计学意义(P<0.05)。笔者认为,股骨近端内外侧骨皮质断裂往往造成头颈骨块更大的移位旋转,并且导致闭合复位后骨折断端对位常难以维持,骨折端的错位常常造成PFNA 主钉、螺旋刀片置入困难,主钉、螺旋刀片的位置也常出现偏差,少数案例甚至会伴发术中股骨外侧壁及股骨干继发骨折。因此,对于冠状面上股骨近端内外侧壁结构破坏严重,头颈骨折块旋转移位较大且头颈骨块复位困难的病例,可早期小切口切开辅助复位,以期尽早获得相对良好且可持续维持的复位状态,最终减少手术创伤,获得较理想的内固定置入位置。

3.2 术后短期并发症

术后严重血栓事件总数9 例,占总病例6.3%;术后出现切口并发症事件总数15 例,占总病例数10.6%。这与国内沈鹏远、王强等的研究相似[17-18]。严重静脉血栓病例数A、B、D 组间差异无统计学意义,C 组与D 组间的差异具有统计学意义(P<0.05)。推测C 组患者严重血栓率较高与该组患者术后主动活动较少有关。由于股骨近端内外侧皮质的缺失或错位,股骨近端冠状面上的外侧皮质的张应力效应及内侧皮质的压应力效应均丢失[19],头颈骨块主要依靠PFNA 主钉及螺旋刀片维持稳定,而PFNA 内固定系统并不能形成类似双钉固定的较为稳定的固定效果,因而骨折块之间存在微动,这常常造成术后短期内患肢活动时仍有疼痛。并且粉碎性骨折患者术后短期内患肢不能负重,进一步减少了患肢的主动活动。患肢主动活动的减少必然会增加血栓形成的风险。除此之外,患者骨折、手术过程中创伤较大的因素也增加了血栓形成的风险。因此,笔者认为PFNA 治疗转子间骨折时,预防血栓的重点对象应是股骨近端粉碎严重并且术后患肢不能负重的患者,应鼓励这类患者在麻醉苏醒后多做踝泵运动等功能锻炼,并及时运用抗凝药物。

3.3 术后长期并发症

共有12 例患者在术后1 年内去世。死亡原因为:心脑血管事件(7 例)、各种原因所致的感染性休克(3 例)、心肺功能衰竭(2 例)。该12 例患者中8 例在死亡事件发生前门诊复查骨折均已愈合,4 例患者手术9 个月后骨折尚未愈合。共有14 例骨折不愈合患者,其中4 例患者于术后1 年内死亡,其余10 例患者均行髋关节置换二次手术治疗。另外共有11 例患者术后发生了内固定失败事件,5 名患者卧床制动后骨折愈合,6 名患者选择行内固定翻修及髋关节置换二次手术治疗。对照组D 组髋关节功能评分均分大于A组,A 组大于B 组,B 组大于C 组。患者的1 年全因死亡率、骨折不愈合率、内固定失败率及髋关节功能评分与林伟鹏、王海洲等的研究相似[20-21]。

C 组与D 组在术后1 年内死亡病例数、骨折不愈合病例数及内固定失败致二次手术病例数等指标上存在差异,且差异有统计学意义(P<0.05),其余组间差异无统计学意义。对于髋关节功能评分指标,除B、C 组组间差异不具有统计学意义外,其余组间的差异均具有统计学意义(P<0.05)。统计结果提示,股骨近端内外侧皮质损伤所致的内外侧支撑缺失,影响PFNA 内固定系统治疗股骨转子间骨折的远期疗效。

组间死亡率差异提示合并内外侧壁损伤的转子间骨折患者术后1 年内全因死亡率更高。结合死亡率更高的内外侧壁均损伤组手术创伤大,髋关节功能恢复差的因素,推测较高死亡率可能与该组患者手术创伤大、术后髋关节功能较差导致的生活自理能力下降有关;同样,内外侧壁均损伤组患者发生了更多例数的骨折不愈合及内固定失败事件,这可能与内外侧壁均损伤组手术内固定物位置不佳及股骨近端内外侧皮质的压、张应力效应丧失所致内固定物局部应力较大等因素有关[19];内外侧壁均损伤组及内侧壁损伤组的患者骨折愈合后髋关节功能评分较对照组及外侧壁损伤组低,可能为骨折复位差及骨折愈合过程中髋关节内翻、股骨颈缩短所致,遗憾的是患者复查X 线中有大量X 线片摄片体位不正,难以准确测量股骨颈及股骨颈干角在骨折愈合中的长度变化。另外值得关注的是,外侧壁损伤组的髋关节功能评分均分较对照组低,且差异具有统计学意义(Pad<0.01),提示外侧壁损伤因素也会使骨折愈合后髋关节功能下降。

综上所述,防旋型股骨近端髓内钉(PFNA)治疗不同类型不稳定股骨转子间骨折有如下临床特点:同时合并外侧壁损伤及内侧壁损伤的骨折相对其他类型的骨折,手术时间更长,出血量更大,且复位难度大、复位质量差;同时合并外侧壁损伤及内侧壁损伤的骨折手术后更易发生血栓事件;同时合并外侧壁损伤及内侧壁损伤的骨折患者1 年全因死亡率、骨折不愈合率及内固定失败率均更高,髋关节功能评分更低。

运用防旋型股骨近端髓内钉(PFNA)治疗合并内外侧壁均损伤类型不稳定股骨转子间骨折应注意:如果发生复位困难,宜尽早作小切口辅助复位,尽快获得可维持的骨折复位状态,以缩短手术时间,减少手术创伤,同时获得较好的螺旋刀片位置;有条件者手术中应尽可能复位、固定移位的小转子并重建股骨外侧壁;对此类患者,应积极抗凝,减少术后血栓并发症的发生;对于内固定术后骨折仍不稳定的部分患者,术后应严格随访复查,根据复查X 线结果严格控制下肢负重时间,减少内固定失败事件发生风险。

本研究认为,防旋型股骨近端髓内钉(PFNA)治疗不同类型不稳定股骨转子间骨折的适应证如下:能够通过复位使股骨近端内外侧壁达到支撑良好的骨折;只合并内侧壁损伤或外侧壁损伤一种损伤因素的骨折;预期寿命长,有保髋需求的患者。禁忌证如下:通过复位,骨折难以恢复稳定,股骨近端骨皮质外侧张力带、内侧压力带效应均难以维持的骨折;年龄较大(大于65 周岁)且无保髋需求的患者;不能耐受卧床,期望尽早下床功能锻炼的骨折患者。

3.4 本研究的局限

本研究为回顾性研究,部分研究参数如出血量、手术时间等来源于病历系统的记录,可能存在一定误差;分组依据为术前、术后X 线图像,不如CT 扫描结果准确,可能存在误诊、漏诊的情况;另外本研究收集的术前、术中及术后指标较单薄,如未能纳入术后功能锻炼时间、方法及强度等指标,且随访时间较短,尚不能全面体现每个病例的术前、术后状态。