印象派主义绘画与音乐的艺术特点

——基于莫奈和德彪西分析

饶丹

(深圳交响乐团,广东 深圳 518036)

德彪西所创作的音乐,听感丰富多彩,就像一副色彩斑斓的美丽画卷。而莫奈的绘画作品更是绘画艺术写意精髓的融汇,以意传神,带给人无限的美感和盛大的视觉盛宴。在印象派的艺术领域中,德彪西和莫奈作为音乐和绘画的典型将最完美的作品呈现在大众的面前。本文内容是以画家莫奈和音乐家德彪西为例进行研究和探索,分析印象派的艺术特点。

一、印象派

作为西方19世纪的艺术中心,法国艺术因为其学院派、宫廷画派的实力强大,和画家的生存模式,导致艺术风格普遍遵循古典、刻板的风格,绘画内容也以宗教、人物肖像为主。1874年,莫奈等一众画家因落选官方沙龙后,自行举办了“落选者沙龙”,并展出了《日出·印象》。而在展出之后,当时评论家以“过于潦草、全凭印象作画”的词句进行评论。而“印象”这个极具讽刺性的词语却成为了这一画派的代名词。逐渐的,“印象”的意义从讽刺变称了褒奖,印象派风格也成为了艺术史上重要的流派。

印象派的发展摒弃了传统的绘画技巧和题材,而且在后续发展中,对绘画、音乐等领域造成的巨大影响。其中莫奈就有了“印象主义之父”的称呼,而德彪西则是印象主义音乐的奠基人。德彪西在音乐作品上的创新和莫奈一样,具有强烈的反叛精神。德彪西打破了原有古典主义音乐以叙事为主的框架,用前所未有的配器方式,改变了乐器“脸谱化”的固有印象。和印象派画作一样,在当时德彪西的风格也饱受学院派教授的批评,但这种批评并不妨碍德彪西的风格成为音乐史发展过程中的转折点。

绘画和音乐虽然表现形式不同,一个是力致于视觉,一个追逐于听觉,但是两者之间却有着非常紧密的关系,莫奈和德彪西就是两个艺术门类的代表[2]。

二、印象派的艺术特点

(一)以意传神

在印象派还未出现之前,传统绘画一直要求画面要具有叙事性、画面比例结构精确,细节追求完美的风格,而莫奈在绘画的过程中则是对传统的绘画方式实现了创新和突破,将大自然中瞬息万变的细节呈现在五彩斑斓的画布上面。画家考虑的是通过画面展示给观众的总体效果,并不在乎细枝末节。

莫奈的代表作《日出·印象》的笔触和传统绘画作品有着完全截然相反的风格。在这幅画作中看不到文艺复兴、古典主义、写实主义等的精准风格,画风完全是模糊和粗放的。观众在观看画作的过程中很难将画中日出的情境清晰的描绘出来,但是画作表现的的的确确是观众在观看日出时候的真实感受,这就是当时法国青年画家和莫奈所推崇的印象派。《日出·印象》展现出的画法并不在于写实,而是在于写意。而是要通过作品让观者感受到作者的情感、感受,才是作品呈现最大的价值和真实的意义。

图一

同样为印象派代表的艺术家德彪西,其音乐主题通常都非常简练,很少会出现宏大叙事的交响曲,在结构上也比较的松散,音乐的风格比较的朦胧,以德彪西的《月光》为例,在最开始的部分采用的是和声,整个的环境非常幽暗和宁静,将树影若隐若现的情景完美的呈现出来,在结尾的时候使用分解和弦,激起了人内心的思绪。月光旋律优美灵动,闪烁的月光为静谧的夜晚带来了勃勃生机。本曲主要分为三部分:第一部分描述了夜晚的宁静;第二部分音乐像微风一样,轻抚着听众,让树叶沙沙作响;第三部分和第一部分相类似,都是对夜晚的描写。《月光》在表现手法上相对比较浪漫和自由,并不是对自然界的直接模仿,全曲动静结合,极富诗意。而是在作品呈现的过程中表达了作者内心深处的情感,因此德彪西的音乐也如莫奈的绘画作品一样是重在写意,而不是写实。

(二)光色之美

除了写意,印象派绘画作品使用了大量的光影和色彩,印象派音乐亦是如此。

印象派画家在创作过程中,会记录下来感到的受光影变化。他们认为自然光会使得景物变得生动、灵活,不同时段,天气、阳光会让景物呈现出完全不一样的感觉。因此印象派画家在作品创作的过程中,会经常针对同一对象或场景在不同的时间内反复的创作。

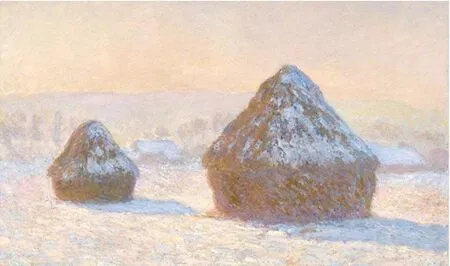

图二

比如莫奈的《干草堆》,针对同一对象或场景,在不同时间进行创作的作品。作品在呈现的时候色调并不会重复。画家对光、影、色彩的运用,突破了原有的视觉边界,造成了全新的艺术感官,给观众以前所未有的艺术冲击。

在音乐领域,德彪西在作曲的风格上,也和印象派画家类似。通过配器、曲式、音色等的变化,重点表现光、影、色彩。比如《牧神的午后》,在乐曲最开始用长笛吹出来的半音,描写在午后时分,牧神的慵懒和昏昏欲睡的情景。中段以弦乐奏出的轻微颤音,表现出仙女被惊扰的画面。

总结:

总而言之,印象派的创作精髓是以感受为核心而开展的。不追求具体细节的精准,不做照相机艺术。创作不再拘泥于过去的主题、风格,并且将音乐风格从之前的风格中抽离出来,形成了一种全新的感官感受,给观众和听众带来了全新的艺术冲击。也为开启之后的后印象主义和现代主义打下了坚实的基础。