近代西北赈灾中的制度效能与国家能力审视

谢 亮

(兰州交通大学马克思主义学院,甘肃 兰州 730070)

学界常以制度效能或文化影响力为视角,讨论国家能力建设与其政治统治有效性提升之关系,甚或是将其与国家的政治合法性之维系与稳固相联系。需强调,论及国家能力命题时,学界既有研究常是从国家与社会之关系维度或着眼于国际体系维度去论及此命题,并将实施对社会的统治与管理的能力和应对他国竞争与挑战的能力视为是国家能力的构成性内容。而且,国家何以能有效实施对社会的统治与管理,常是既有研究的逻辑起点。因此,若欲推动此类研究的深入不仅需要深度剖析此两维度间的内在联系,更需审视社会危机中国家能力的微观基础——制度效能显现。尤需指出,学界既有研究还忽视了近代西北赈灾实践揭示的下述事实,即:较大规模的自然灾害演变成破坏性较强的社会危机时,曾经完备的甚或是渐趋近代化的赈灾制度体系何以衰败不堪或其效能难以显现。

有鉴于此,拙文除将继续丰富近代西北灾荒研究的相应内容外,亦将在史实的叙述中试图论证下述问题,即:中国传统政治竞争制度设计虽以“贤能居位”为其价值基础和效能基础,而且,“能者”居位及其制度体系的功能有效发挥不仅有助于提升国家政治行为的效能,亦能稳固国家的政治合法性。但是,国家对社会的统治与管理的有效实施依赖于相应官僚体制、生产方式、文化传统之间、体系性互动结构的支撑。尤在应对社会危机时,国家更应提升其救济、动员、管控和维护行政伦理的能力。如此,“荒政”的制度效能能否显现亦应常是前述逻辑的展开。

一、完备荒政制度与国家政治合法性稳固

及时并正确应对灾荒及其引发的社会危机常是国家提升政治统治或治理效能的重要内容,亦是国家能力的构成内容。因此,“荒政”实践亦常是传统国家的公共行政管理中的重要内容。而且,在中国,荒政的政治伦理自其始便在天灾与人事之间建构了直接联系。因此,荒政效能提升亦与国家的政治合法性稳固具有内在关联性。如《中庸》即言:“国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽。”《尚书·汤誓》:“有夏多罪,天命殛之。”汉儒董仲舒更以系统化理论化的“灾异天谴”说阐释国家的政治合法性命题。例如,在“灾害、怪异、伤败”三个层次,他认为:“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以遣告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。”所以“凡灾异之本,尽生于国家之失。国家之失乃始萌芽,而天出灾害以谴告之;谴告之而不知变,乃以怪异惊骇之;惊骇之尚不知畏恐,其殆咎乃至。以此见天意之仁而不欲陷人也。 ”[1](P314)即便时至近代,前此关联性在相应的政治论述中仍多次被再度凸显。例如,孙中山指斥普遍而系统的贪污常是中国灾荒频发且成社会危机的根因之一。这亦即是在对政治有效性的追问中拷问国家之政治合法性。[2](P407-408)这更是在藉此而追问下述问题,即:社会危机中国家能力何以不能显现?国家能力不足之原因何在?其挑战又何在?此类追问亦皆与政治有效性命题之审视相关。

中国历代统治者重视临灾赈济是自古已然。国家亦为此而建立了一整套灾害救济和保障体系,即“救荒之法”。其“法不一,……临政者辨别而行之。 ”[3](P13)至近代之前,其法亦较完备,国家办赈组织亦较严密,甚或可谓是“身之所不至而心至之,心之所不至而法已至之。庶几弊无萌生,泽可下究耳。”[4]而且,荒政运行机制及其“绩效”考核制度体系不仅被国家建立,亦是其官僚体系常态化运行中的“重要内容”。基于此,它可实现传统荒政政策的稳定性、连续性及其相对有效性,从而能相对稳定地为国家应对社会危机提供制度支持。例如,从周至清,“凡荒政十有二:一曰备;二曰除孽;三曰救灾;四曰发赈;五曰减粜;六曰出贷;七曰蠲赋;八曰缓征;九曰通商;十曰劝输;十有一曰兴工筑;十有二曰集流亡。 ”[5](P203)此十二项举措基本囊括历代荒政的主要内容,是国家对荒政实行相对的专业管理并划分专业责任的基础。它似乎隐含如下朴素的政治效能意识,即以工具性和价值中立为代价而求得并保持公共行政自身的相对稳定,从而既增强政府管理能力又实现传统政治伦理与行政效率之间的微妙平衡。

据史而论,中国传统“荒政”“肇端于先秦,初步发展于汉魏,成熟于隋唐两宋,至元明为其鼎盛,清代则是中国历代荒政集历史之大成,举凡古代赈饥济贫之术,靡不毕举。 ”[6](P28)并且,在清代,其相关内容被载入《大清会典》《大清律例》及《户部则例》等律书。前述事实更表明“荒政”已实现传统意义上的知识化、制度化和法制化。其本质上应主要是基于具体行政效率考究的技术性设计。尤需强调者,如此完备之程序和做派即是“国家”意在提升荒政效能,维系相应的政治伦理。它既能提升传统政治统治的有效性,又在客观上能助益于国家政治合法性之稳固。而且,如此完备之程序和做派亦必须建基于较完备的制度体系建构。因此,在应对社会危机时,为稳定和维护“秩序”,国家必须具备较强的救济、动员、管控危机和行政伦理的维系和建构的能力。

在近代,中国传统荒政受内外因素之刺激而渐趋近代化——如荒政法令体系的近代转型,赈灾机构的专业化的推进,以及诸如救灾准备金等制度建设。尽管旧政治体系渐趋解体和新旧政治体系转换中的冲突频发,以及社会重组之迭加,亦时常毁损提升荒政效能,但近代西北赈灾实践亦循此轨迹而行。这些亦皆与“政治有效性”的实现与否相关。而且,荒政效能缺失既根因于政治有效性不足,再次加剧国家的政治合法性危机。最显见者:国家能力下降,法令效能不彰,使国家已不能有效地促进荒政效能显现。尤其是当灾荒爆发并演化成社会危机时,国家的救济、动员、管控危机和行政伦理维系的能力不足更是客观事实。依学理而论,此类事实确与政治有效性命题相关联。这或即如利谱塞特所言:“有效性是指实际的政绩,即该制度在大多数人民及势力集团的大商业或军队眼中能满足政府基本功能的程度。 ”[7](P53)于此,阿拉嘎帕则强调,有效性是政治权力在为提高共同体和集体利益时的有效运作。与此类似,获取战争胜利,实现国家繁荣、社会安定和秩序,亦被作为一种成就性偏好而被弗里德里奇视为是审视政治有效性的重要标准。

综上,基于对政治统治之实际能力和业绩的审视,以政治有效性为视角,笔者想强调,近代西北赈灾中显现的制度效能不足问题不仅加剧国家的政治合法性危机,亦与社会危机形成广泛的互动关系。而且,相较于学界过往对政治有效性的讨论多注目于 “不断的经济发展”、“政绩合法性”以及“成就偏好”,①请见[美]利普塞特:《政治人:政治的社会基础》,北京:商务印书馆,1993,第57页;[美]亨廷顿:《第三波:20世纪后期民主化浪潮》,北京:三联书店,1999,第 312 页;Carl Friedrich.Man and His Government:An Empirical Theory of Politics[M].NY:McCraw-Hill Book Company Inc,1963,P236.它更说明社会危机管理中,制度效能是否能充分显现不仅是国家实际的统治能力的关键基础,更是审视政治有效性的重要维度之一。这亦是中国传统社会管理中的偏好——满足政府基本功能的再次显现。此偏好与“贤能居位”的政治制度设计具有内在的契合性,亦是审视中国语境中政治合法性命题必须加以关注的历史维度。近代西北赈灾实践凸显的国家救济、动员、管控危机和行政伦理维护能力不足问题亦为审视国家统治和治理能力命题提供了史实支持。

二、人口、物资的巨大损失与国家赈灾制度的效能散失

在灾荒爆发之际,国家常通过完备的赈灾行政程序报灾、勘灾,施行发赈、减粜、出贷、蠲赋、缓征、通商、劝输、工筑(即工赈)、集流亡等制度性举措,以图救济灾民,助其恢复生产,稳定物价,减少财产损失,从而维系秩序“稳定”。但是,这一切皆取决于国家和社会的财力是否丰富,仓储、工赈等制度的效能发挥,以及国家和社会是否有能力促进劝输、通商和鼓励民间主动“集流亡”等制度的实施。这更说明,社会管理或治理之目标实现程度与相应显性或隐性制度的效能实现程度成正比。但是,近代西北灾荒爆发之际出现大量的人口、物资损失,既是国家救济能力不足的反映,亦更说明其赈灾制度体系的效能正在散失。例如:

1865年,“兰州旱,民大饥,斗粟银七八两,饿殍载道,人相食。”1888年春,兰州府之皋兰县遇大旱,自正月至五月未下滴雨。“民大饥,人相食,死者无数。 饥民将死尸食殆尽。 ”[8](P42)

丁戊奇荒中,其惨象可谓是物质损失奇重,饿殍载道,道殣相望。陕西同州,“牛马多杀,食鸡、猪、猫、犬殆尽,捕鸠鹊,掘鼠兔,取断烂皮绳、鞋底、废皮浸煮醯糟,和为粥,或弃瓜蒂菜须,尘土中亦取以啖,绳头、破布、灰炭皆强吞嚼,虽食赈者十余万人,而拯救所未能及者仍道瑾相望焉。 ”[9](P133)

1920年海原大地震,造成约25万人死亡,②此次地震死亡人数争议较大。通行说法是20多万。1921年9月15日《晨报》载杨钟健文《甘肃地震情形》,言:“我所各县的报告……上死的人加起来,有二十四万六千多人”。据华北救灾协会刊发的《救灾周刊》(第18期)刊载《甘肃被灾各县灾情略表》的统计,此次震灾中,甘肃62县有266187人死亡,76611人受伤,1770340头牲畜死亡。甘肃震灾救济会印行的《甘肃震灾救济会概览》的序言中称“甘肃震灾,全毙人口三十万以上”。而在其印行的《甘肃灾情调查表》中有关的30个县的统计,有220034人死亡。《新陇》杂志第2卷第1期载《甘肃地震奇灾之调查》,统计出此次震灾,甘肃53县死亡人口在25万以上。受灾人口达 342798 人。[10](P385)重灾区兰州于数月内,先后震100多次,震塌房屋、土窟8000余间,城墙震塌18处,压死牲畜8000余头,民死亡人数达 3000 余人。[8](P42)“所遗灾民,无衣无食无住,流离惨状,目不忍睹,耳不忍闻。人多倚火炕取暖,衣被素薄,一旦失所,复值严寒大风,忍冻忍饥,瑟缩露宿,匍匐抚伤,哭声遍野,不伤饿殍,亦将僵毙,牲畜死亡散失,狼狗亦群出噬人。”[11]华北救灾协会刊发的《救灾周刊》(第18期)曾刊载《甘肃被震各县灾情略表》,统计出此次震灾中甘肃62县共死亡 266187人。 对此,《晨报》(1921.9.15)的统计数是死亡246000人。此次地震的人口死亡率高达每分钟 15000—30000 人。[8](P42)

1921年,固原和吴忠、灵武发生地震,共造成约26000人死亡。1927年,武威、古浪发生地震,造成 40000 人死亡。[10](P399)

1928——1930年陕甘再遇大旱。一些传教士的记载显示,仅兰州一地,每日饿死者达300人;在岷县,居民绝食或缺种子者十有八九,甚至以婴儿烹食充饥,其最惨者日饿死数千人。《民国日报》记载,遭灾之地,“道上有饿毙者甫行仆地,即被人碎割,血肉狼籍,目不忍睹。甚至刨墓掘尸割烈煮食,厥状尤惨”。[8](P42)因饿死饥民太多,在兰州,人们即用大车投送灾民尸体入黄河。而且,辕门前有人卖人肉包子的事,是因吃的人从中发现小孩指甲才被揭穿。[8](P42)1930 年春,甘肃榆中遭山洪,靖远遭黑霜,永登、永靖、定西等地,五色怪鼠摧损田地,庄稼遭殃,猩红热、喉痧等传染病发生、流行,“死亡者达五六十万人”[8](P42)——学界对此数据的准确性虽存疑,但灾民大量死亡是事实。

此外,每遇灾荒,官府除移粟救民外,亦常会有组织地将灾民向无灾地区迁移就食。逃荒亦常是灾民求存的方式之一。1928—1930年的陕甘大旱灾中,甘肃有百万灾民自发逃荒。例如,宁县和环县逃荒人口占其总人口之比分别高达19%、31.3%。[12](P189)但是,政府却不再进行组织而是任其自行流动。此间,灾民除盲目流向新疆、内蒙,其余多是在甘宁青之间游动,未逃离灾荒之区。如,是次灾荒中,遭受兵灾和旱灾的双重影响且疫情较重的陇西灾民流徙至青海东部,此区的民和、乐都等县却亦因遭旱灾而无力容纳。而且,死于饥饿和瘟疫的灾民亦多是流入灾民。

综上事实表明,在近代西北,赈灾制度体系的效能正在散失,尤其是诸如社仓、工赈等的制度功能已散失。这导致国家无物资可行赈济、平抑物价、助农民恢复生产,或行工赈。于此现象,甘肃名绅刘尔炘在重建丰黎社仓时曾言:“今则环顾四方,从全陇六十七县中问向之,常平义社各仓盖十无一二焉,其一二仅存者大抵亦徒拥空名更无实际。 ”[13](P24)于此,这更需讨论与之关联的动员、社会危机管控及行政伦理维护等问题。

三、国家救助、动员能力不足与赈灾制度的效能散失

传统国家的社会动员能力虽不可高估,但此能力却是其克服灾荒等社会危机的重要凭借。如赈灾时,为动员富绅与国家合力共克危机,国家亦常褒奖积极赈灾的富绅。于事迹显著者,国家甚至亦会予其“爵位”头衔以示表扬。时至民国,此类举措依然为国家法令彰显。再如,在历史时期,此类举措中堪称典型者当是荒年“劝分”。它又称“劝粜”,即指国家于灾荒年间劝谕有力之家无偿赈济贫乏,或使富户减价出粜所积米谷以慧贫者的做法。①“劝分”是古代荒政常见的手段,并以宋代实施最普遍且较典型。“劝分”是在民间利益博弈无法调和时政府介入的结果,过度依赖劝分造成政府角色的长期异位,加剧贫富对立与冲突。国家于此种社会动员虽本应强调自愿,但实际却常有强制。而且,此类做法又尤其需要高官、富绅或贤士倡导。如左宗棠主政闽、浙和西北期间,既倡行捐赠又强制进行“劝分”。其中,同治二年(1863),因闽、浙灾情,左宗棠将“所得养廉银除寄家用二佰金以外, 悉以赈民。 ”[14](P16)次年(1864),他又将万两薪俸充作赈银。1877年陕甘受大灾,左宗棠再度捐薪万两。但是,其“劝捐”或“勒捐”却因是逼令富绅捐赈而成效不显。于此,他在与友人之通讯中即愤然感言:“陕西绅富足救陕饥而有余,无如其铿鄙何?恐非勒令承捐不可!弟已行章奏,明知廷意殆不谓然,然不可不使其有所惮也。 ”[15](P29)为惩一儆百,他甚至曾主张当严惩部分士绅和富户。

制度性地引导和鼓励社会力量参与赈灾是国家社会动员能力的构成性内容之一。这也表明,在社会危机的治理中,国家(政府)亦会因自身某些能力不济而将部分公共事务的管理或治理权让渡给民间社会。在近代西北,民间力量——尤其是华洋义赈会这类新型民间力量——亦广泛自发地介入赈灾事务。这有助于弥补国家制度性地社会资源动员能力不足的缺陷。例如:

1921年甘肃震灾爆发。是年5月,柴春霖等与统一救灾会干事美国人赫约翰,及在甘的一些天主教传教士等亦当即成立兰州震灾华洋救济会(后即为甘肃华洋义赈会),投入大量人力和大笔赈款进行赈灾。②慕寿棋在《甘宁青史略》中记载,华洋义赈会对甘肃投入了400万元进行震灾救济。这应是政府以关税附加税为抵押借募外债四百万元,交由北京国际统一救灾总会分配各受灾省份的全部赈款,非只用于甘肃。其间,“工赈施赈,最为华洋义赈会所采用,且侧重工赈,非于万不得己时,不办施赈。 ”[16](P87)义赈会设工赈处,均“用灾民为役,俾资就食”,“用款共十万元有奇”。[17](P100)1928 年甘肃大旱,华洋义赈会在皋兰榆中等县行工赈,又以疫病盛行,施济药饵。[18](P100)而且,其赈灾虽以工赈为主,但亦多有急赈。例如,1928年华洋义赈会派传教士到秦安县散放赈济款 3000 元;[18](P772)1929年,华洋义赈会捐洋1820元,由天主教牧师在武威散放急赈;戴牧师在甘谷散放急赈洋8000元,并在灾区发放衣服 2697 件。[19](P115)

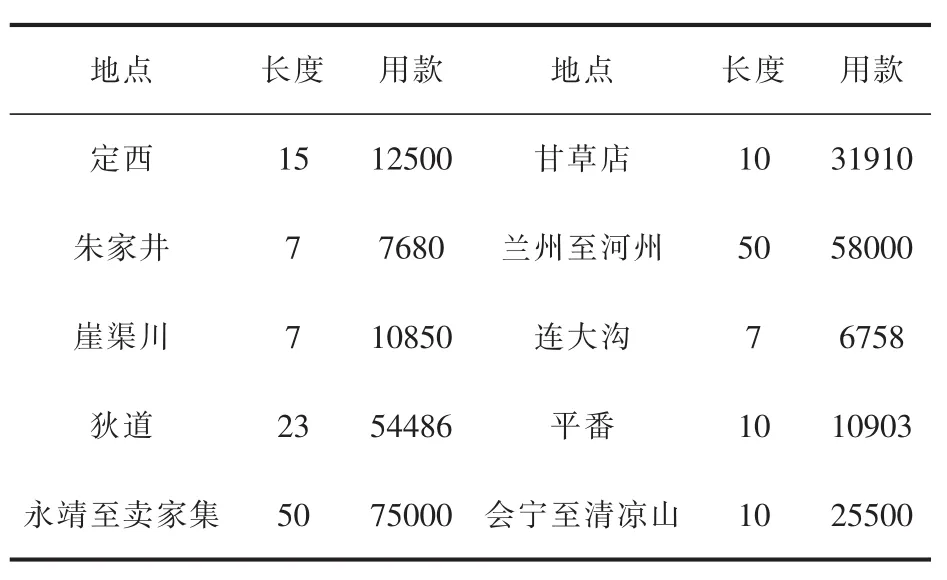

总之,1921—1931年间,华洋义赈会在甘肃多有赈济(见表1)。这亦是自发性的民间力量弥补国家能力不足之事实证据——时代因素影响之下更增添了外洋色彩。

表1 华洋义赈会甘肃工赈筑路统计(1921—1931年)(单位:英里、元)

此外,如兰州益社、兰州善济堂、世界红十字会兰州分会、天水义赈会等慈善团体虽非受国家动员所驱却亦自发地参与赈灾。例如,前述甘肃震灾爆发时,因饥民遍地,兰州善济堂于1922年旧历10月1日至次年旧历2月10日设粥厂,举办施粥活动。而且,一些官绅或名士同样虽非受国家动员所驱却亦自发地捐献财物,组织赈灾团体进行赈灾。据载,1926年,“(甘肃——引者注)时以战事,官绅倡议募捐设红十字会,任掩骨及防疫事。战役旋平而皋兰榆中洮沙等处人多流离,遂放急赈兼办平粜,又靖远县喉瘟盛行,遣员施医救治。 前后用洋一万四千一百余元”。[17](P100)1927 年武威大地震后,绅士李鼎超联合其他人士筹设赈灾善后会。[20](P280)1928 年清水县县长周顺吉会同张家川镇和清水县城绅士马元超、阎同丰等成立了清水县救灾急赈委员会,募捐赈洋5900余元,阎同丰捐秋粮 30 石。[21](P988)

需强调者,总体而论,近代中国的民间赈灾力量不仅弱小且呈现出分散性,其赈灾参与深度亦不可高估。这也与国家的社会动员能力的强弱变化相关。近代西北于此尤甚。以1921年甘肃震灾为例:

1921年甘肃地震灾害惨烈,但是,国家赈灾的社会动员能力弱化,其赈灾作为亦令民众心寒。于此,旅京甘籍人士同年2月24日在《中国民报》撰文愤言甘肃承担国家租税,但人民遭此大劫之际,北京政府不邀并顾兼和筹之余惠,既拂于情,亦不人道。屈于舆情压力,北京政府为赈灾虽亦有政策颁布,但其行为又被视为似乎仅是姿态展现而已。因为,此次赈灾中,除徐世昌以个人名义捐银一万,北京政府已弱化的社会资源动员能力使其所颁政策多是虚文,难以实行。

另一方面,灾情爆发时,《晨报》报道称民众亦立即呼吁甘肃地方政府应设立筹赈公所,倡捐集募,并提公款急办毡衣,分发仓粮;令灾情较重各县截留应解款项,立办急赈;令各镇道集款分发。但是,此期督甘的张广建却言甘肃是 “惟钱荒力细,拯救难周。 ”[11]事实上,除前述举措外,甘肃地方政府对于此次赈灾惟有向中央政府求助,即希望北洋北京政府当局速发帑银,申请令将甘肃邮电因赈加费,管理二成俸费再加一层截留充捐,申请令将盐税、烟酒税及印花税暂行划拨甘肃用于急赈。据实而论,甘肃地方政府的此次赈灾动员亦可谓是尽其努力,但其力也仅限于此!

面对国家的资源动员能力不足,为赈济同乡灾黎,“旅京甘肃同乡首先在京成立甘肃震灾救济会,向各省长官公团及各种赈灾团体发出募捐通电。随后各地甘籍人士纷纷成立旅京陇右公赈会,旅沪肃震灾救济会、日本东京同乡会等救济团体,募捐钱款以帮助震灾救济,同时电请士绅刘尔忻出面组织甘肃震灾筹赈处办理赈济。 ”[22](P35)甘肃省政府亦将赈务交由刘尔炘等地方士绅办理。政府将全省统捐烟酒均加一成赈捐,以及将在上海、北京等地的办赈奖券作为士绅办赈的赈款补助。筹赈处散放各处急赈款“因款项无多,不便派员,皆系发交各县知事办理,将其散放情形呈报在案。”其后,对办理此类事务,筹赈处于每县派两名绅士“遍历灾区,亲查亲放”,同时造好“散放表册,受赈人员皆有手押。 ”[13](P30)需说明者,筹赈处赈款基本是甘肃旅外人士及各省的捐款,政府投入及本省捐款少。(见表2)本地士绅多是捐粮。如固原绅士祁瑞亭捐黄米1万斤,张福捐小麦、豆子1万斤,平凉镇守使捐赠锅盔(大饼)3000 斤。[23](P337)地方经济落后,工商业不发达,应是出现此种情形的关键原因。其所折射者是国家和社会的资源动员能力较弱。

此次赈灾还表明,因国家(政府)作用缺失,弱小之民间赈灾力量有其客观限度。因为,此次受灾的50多个县中,只有受灾较重的30个县及地区受到赈济。赈银亦属零星散放(见表3)。

表2 1921年甘肃震灾筹赈处的资金来源表(单位:两)

表3 甘肃筹赈处散放赈银数目表(单位:两)

除直接散放钱粮外,及时实施工赈亦更能透视国家的救助、动员能力于灾荒赈济的重要性。因为,此类活动不仅需国家以较富足的财物作保障以组织和实施,更需国家与民间组织合力共济。但是,1920年甘肃震灾后的工赈亦主要是依赖民间力量所为。此次工赈“由本处(筹赈处)遴委公正老成能耐劳苦绅士,每县系二员,携款前往专任监修之责”,并“函请督军、省长分行各该县军队、知事对于工程有关事件切实赞助保护”,最终使工程“工坚料实,按期完竣,款不虚糜”。[24](P45)再如,甘肃丰黎社仓的成功创办也是依赖民绅刘尔炘等所为。其时,“今则环顾四方,从全陇六十七县中问向之,常平义社各仓盖十无一二焉,其一二仅存者大抵亦徒拥空名更无实际,而军费之惟日不足预指用途以取之于民者,往往又寅支卯粮,此余之所为休目惊心,不寒而栗,决计节款设仓之所由来也。 ”[13](P24)所以,“兹既有新款用设专仓,因将旧款概归实业待行社,改义仓曰丰黎社仓。因其廒以资储蓄,又虑之不能恢扩也,择官园废仓之破败者,商之官家划分修建用为外仓,规划既定,意在推之全陇。 ”[17](P15)1926 年丰黎社仓交由省政府接管,刘尔炘仍为社正。

另需指出,随着国家能力的整体性下降,其他防灾举措如兴修水利、治理河患、仓储制度、加强气象监测和建立雨雪禾麦的收成分数和粮价呈报制度等的实际功亦难展或是渐趋丧失。它们又加剧了国家面对社会危机时的动员能力不足问题。

四、秩序维护能力下降与赈灾制度的效能散失

灾荒常导致社会秩序整体性失范。在灾荒爆发之际,稳定的社会秩序应是国家以其高效的社会管控能力为社会提供的必备的公共产品。但是,当近代西北灾荒频发之时,国家却长期于此应对无力,社会秩序失范亦随之加剧。而且,此间,国家能力下降亦是一长期性的过程。例如,长期的匪患和区域性的治安恶化及风俗败坏就是前此过程的具体折射。

因为饥民 “是不死于沟壑,势将死于锋刃”。[25](P586)于此,阿拉嘎帕所言的政治有效性不足之现象被再次印证,即政治权力不能再为提高共同体和集体利益而进行有效运作。因此,灾荒爆发之际,官府忧虑因灾聚众而致社会暴动,尤在迫近辇毂的广大灾区,不胜枚举之闹荒事件使其朝不保夕之感觉愈加强烈。这甚至使一些官员感言“值哀鸿遍野,句结甚易,万一办理失宜,必至蔓延为患”。[26](P51)所以,传统荒政实践中,拿捏刑律条款以惩戒闹事饥民不仅是维持社会秩序所需,更是一门政治“技术”。被奉为救荒圭臬的《周礼》十二荒政,即有缓刑和除盗。其中,“缓刑”既是“表演”求得上苍庇佑之政治仪式,又是通过缓和社会矛盾以求管控危机和寻获安定秩序。此即所谓“凶年犯刑,缓纵之”,“盖民迫于饥寒,不幸有过失,缓其刑罚,所以哀矜之也。 ”[27](P824)但同时,以刑名重典治盗又是维护社会秩序之举措所必需。因此,传统的荒政实践常强调:在灾荒之际官府首应先发布文告,禁止劫夺;对一旦因灾为盗者,则应严惩首恶,断不可行姑息之政;要求地方官毋使养痈成患,又不得操之过蹙,激成事端。

在近代西北,长期性的匪患和区域性的治安恶化虽肇因万端,但灾荒必是其根因之一。受制于国家能力不足,官府亦时常焦虑灾荒之际社会治安恶化。此种焦虑亦确有其事实依据。如丁戊奇荒之巨祲奇灾中,饥民铤而走险、抢粮伤人、袭击官府者所在多是。据载,陕西同州府1877年饥民闹灾事件中,府属“大荔、蒲城等处抢粮伤人之案递出,韩城之白马川,聚人数千,游勇土匪,互相煽乱,并有军械旗帜”。[26](P762)《同州府志》记载了此事件之经过。其中:6月,“韩、郃饥民倡乱”,陕西巡抚谭钟麟派兵弹压,韩城知县王朝鉁“获其魁著诛之”。7月26日,蒲城县“刀匪作乱”,焚烧县署,戕杀知县黄传绅,谭钟麟再派兵丁通缉,并重委李世瑛为知县,“捕匪首张大娃同抖化儿等数十人,镇于法”。10月,“时郡城举行团练,方平粮价,日市出城二百余石,而居民仍苦无粮可买,街市填壅,痛哭喧怒,汹汹欲乱,乃弛定价之禁,禁豪侩之遏籴者,于是出城粮渐少,进城者日一二百石,人心稍定,伙劫者派勇往捕,立致重典,其风始息。 ”[9](P133)

近代西北匪患持续为灾,社会风俗恶化,其一关键原因即与因灾而起相关。如甘肃之灵台,“地尤偏僻,人民素称安分。革命后十年当中人民安居乐业,地方安谧,无事,因有古‘桃花源'之称。”但灾荒频发之际却是“凶岁饥年,下民无畏死之心。 ”[28](P13)灵台亦可谓‘桃花源'不在,不仅“父子夫妻多不相顾,人言啧啧,习非成是风俗,凉薄一至于斯,是人心世道之忧也。 ”[29](P12)

天灾与人祸并发之际,为图生存,灾民常铤而走险。如在甘肃,他们常进行暴动、抢粮、吃大户,啸聚山林为匪为盗,所以,甘肃“匪氛之盛,恐怕甲于全国”。[30](P1)而且,“匪过之后,居民庐舍,全为灰烬,财物劫掠一空,往往食仅可以隔宿,匪至则悉为劫去,贫民住屋数椽,匪至半椽无存。故匪过之后绝食者有之,无所归宿者有之,其困苦之况,实难尽述。 ”[30](P30)再如,1928 年,冯玉祥之国民军与回族军阀发生纷争,使甘肃河凉事变爆发。其后续影响则是使甘肃再次匪患遍地。“此次匪患,骚扰遍布全省,为时四五年,杀人逾数十万,财物损失无算”。[30](P8)事实上,近代甘肃受天灾、兵祸、匪祸交相蹂躏。其中,仅1928-1930年陕甘大早灾中,甘肃有54县深受匪患之害。土匪所过之地,“菁华之城池成满目荒凉之焦土”。[30](P107-115)于此,天津《大公报》载文吁求政府当力行赈灾,“勿逼人民以为匪”,“勿弃民于匪”。[31]国家管控社会危机的能力之衰降由此亦可管中窥豹。

人口买卖——妇女买卖尤其猖獗,匪患纵生以及人相食,不仅反映灾荒惨景,更能折射社会秩序失范与国家能力下降之互动关系。

潘光旦言:“二千年来,卖儿鬻女,尤其是鬻女,早就成为过渡荒年的一个公认的方法。”“荒年来了,家里的老一辈便向全家打量一过,最后便决定说,要是媳妇中间最年轻貌美的一个和聪明伶俐的十一岁的小姑娘肯出卖的话,得来的代价就可以养活其余的大小口子,可以敷衍过灾情的时期。”[32](P242)丁戊奇荒中,陕西商水县“饿殍载道,(商水)西北一带避荒鬻妇女者无数。 ”[33](P41)醴 泉县“树皮草根剥取尽矣,犬牛雀鼠搜食空矣,壮者逃,老者死,妇女孩提非鬻之于人,即委之于地”。[34](P41)而且,伴随灾情加深的是女子身价日益低廉。陕西同州府“卖妇女有一二百钱者,有一二饼易之者。 ”[9](P133)大荔县是 “纷纷饿殍满街衢,妇女逢人便自鬻”之惨景。[35](P41)1928—1930 年陕甘大旱灾后,1934年,张恨水西北游历,途径陇东、兰州、河西,其长篇小说《燕归来》开篇即言竹枝词三首,痛陈此等人间惨景。其三即是:“死聚生离怎两全,卖儿卖女岂徒然。武威人市便宜甚,十岁娃娃十块钱。 ”[8](P42-43)

综上史实凸显了国家面对社会危机时的管控能力不足,亦加剧社会秩序整体性的失范。此种能力不足亦与官僚体系的行政伦理秉持能力下降紧密关联。

五、行政伦理维护能力衰降与国家赈灾制度的效能散失

客观而论,迫于稳定社会之需,国家在荒政实践中亦想有所作为。同时,社会变迁加速对国家能力提升既带来新挑战,又为其能力提升增添了新因素。在近代中国,国家灾荒赈济机构的专门化和专业化,灾荒赈济的实施与管理的法制化、程序化等现象的出现亦较显著。这些因素有助于国家赈灾能力的提升。但是,官僚队伍体系性的行政伦理松弛,不仅限制前此近代化因素在灾荒赈济中的作用发挥,亦更使国家能力不足这一问题被再次凸显。

如就专门职责伦理之履行而论,民国北京政府时期,国家自于1912年就已设专门机构管理灾荒救济事务。其中,中央由内务部(后改为内政部)下设的民政司管理赈恤、救济、慈善等事务;各省由政务厅兼管救济;道、县都由内务科来负责。1920年,北京政府专设赈务处,附设于内政部,后又提升其权限和规格,专门统一管理全国赈务。在地方,陕甘等西北诸省的救灾工作先后由内务司、政务厅主管。南京国民政府时期,国民政府除承续前述做派之外,还常因灾而专设特别委员会,以及因赈灾而专设救荒准备金制度等。例如,为应对1928-1930年的北方大早灾,国民政府即专设豫陕甘赈灾委员会。该委员会在1929年4月30日归入由冯玉祥任主席的全国赈灾委员会管理。该会曾向甘肃拨赈款373980.82元。

但是,行政体系的能力不足和官僚队伍体系性的行政伦理松弛,使国家赈灾能力加速下降仍是普遍事实。例如,甘肃省筹赈处即被几度更设。其中,甘肃筹赈处于1920年底仍属民办。该处工作由刘尔忻等民间绅士办理。再如,因政府赈灾反应迟缓,1928—1930年陕甘大旱时,甘肃筹赈会亦先由王烜等人办理,并在各县设赈务分会。1929年,筹赈会才由甘肃省政府接办,被更名为赈务会。同时,甘肃省府命王烜任主席,并令赈务会兼理甘肃省丰黎社仓。

事实上,20年代甘肃灾荒频发时,在冯玉祥率国民军入驻的短暂稳定期之外,深陷 “争督风潮”的甘肃各派势力却是不理荒政,漠视民瘼。如1920年甘肃震灾爆发时,甘督张广建和议长王世相代表全省官、绅、民虽紧急求助中央政府,通电全国吁求救援,但除此之外其实际赈灾效能却有限。而且,“争督风潮结束,各镇回汉军阀拥兵割据,各自为政,就地任免官吏,截留税款,私设税卡,强摊浮收,有增无减,而甘肃省政府也无可奈何,使本来就十分困苦的甘肃人民生活更加恶化。”[22](P6)

地方政府或把持地方政权之政治势力基于财税或其他政治、经济私利而强迫农民种植鸦片的事例,更能透视国家行政伦理废弛既加剧国家合法性危机,又与国家能力下降形成互动的这一现象。以民国时期甘肃的鸦片烟祸为例:

“协饷”断后,甘肃财税是入不敷出。基于财税增收的考虑,甘肃各级地方政府对鸦片种植虽明言禁止却又暗自纵容。其中,张广建督甘期间(1912-1920年),其虽承旧制而令禁种鸦片,但却不禁运、禁售和禁食。此举使甘肃市场的烟价曾暴增至“以白金易一两,须十倍其价,与十年前之金价同”,但政府却“在各贩运地设卡收税,以辟财源”。[36](P16)后继之陆洪涛,即使面对震灾影响甚巨和甘肃税源匮乏这一实际,他却仍为财税增收和筹措军费,“乃大开烟禁,许各县广种鸦片,按亩征收罚款,及四、五月间查烟苗,不委员禁烟,专委员守提亩款。”[36](P40)不仅如此,其所颁政策甚至规定,对农民不种鸦片之农田征收更多银两,名曰“懒捐”。甘肃各地大小军阀亦以此效尤,1921年后,甘肃遍种鸦片。至1925年时,甘肃全省鸦片种植面积竟达50万亩,年产烟土达1.5万担。[37](P251)其时的甘肃,“在该省的东北部,通过该省中部直到平凉和省会兰州,以及遍及该省西北部,直到安西以外的戈壁边境,种鸦片的规模已大大地增加。”[38](P630)“出(平番城)关外,沿庄浪河东岸……然麦田仅十分之三四,而甘人所谓花花子者 (即罂粟)几占十分之六七,红城驿附近尤多”。[39](P96)“四十里响水子(今榆中县境内)所有可耕之地,几乎全种花子,可痛也!兰州斗价现己涨至八两(斗量较甘凉为大),以此情形卜之,秋后殆无低落希望矣。”[39](P98)另如靖远,农田肥沃,靠近黄河,水源便捷,是甘肃种烟条件最好之地。是时,靖远全县耕地之一半达12万亩全种鸦片,年产烟土600万两。1921—1924年,靖远鸦片罚没款项分别暴增至18万、24万、36万、50万。其中,高峰的1924年,靖远鸦片罚没款项是1921年的近3倍。[40](P573-576)

即便如冯玉祥这类风云际会之人物,在其率国民军主政甘肃期间,基于财政增收所需,除极尽收刮外,他于鸦片烟毒虽表面禁之,却实际仍把征收烟税作为其筹措军晌的大宗来源。更为甚者,政府不据田亩实征烟税却行摊派,且派款屡增,往往烟田愈少者所摊之税捐却愈多。农户因烟税奇重不种鸦片,政府则强令全县平均负担,课派浮收,反倍于正额。强逼之中,农户常弃粮不种而惨淡经营鸦片,“让它好好的抽苗,好好的开花,丰丰实实的收些烟土,卖得高高的价钱,拿它完了税,付了捐,还了债,还要多少剩余一点,来对付一家人过日子。 ”[41](P190)

综上可知,包括陕甘在内的近代西北,鸦片烟祸为烈多属人祸。官僚体系整体性的行政伦理松弛是出现此种人祸的关键原因。此期甘肃的此类人祸中,农民非理性逐利行为虽似乎可被“责备”,但是,在如此恶劣的“政治”境遇中,农户若拒种鸦片则必须交纳“懒款”8-15元。他们常“为环境所迫,不得不尔。如土地一亩,种大烟年收入七八十两,可换大洋三四十元,除烟捐二十元外,尚可余半数,一家生计,勉强维持。苟种麦谷,则每亩仅有三四斗之收成,最多易洋一二十元,以之纳捐,尚虞不足,全家数口之生计,将更无所出。非甘心种毒物。”[42](P43)“鸦片之种植,需要多量水份之土地,更需要丰富之肥料,此中肥厚之田地,仅黄河两岸及渭水沿岸有之,为数亦无几。自烟禁大弛,向之种豆寂之良田,大半为罂粟所占据,本省每年所产粮食,遂不足供全省人民之食用。 ”[43](P23)时人痛陈,“鸦片于甘肃除种普通祸患外,更有剥夺民食之罪戾。”[44](P41)甘肃出现如此惨象即是为人祸所害。

六、结束语

在近代西北赈灾中,一方面,荒政的制度功能虽近乎能“自动”地反应却又效能不彰;另一方面,单纯依靠“国家”以应对危机,却又不能克制行使权力的官吏将私利置于统治阶级的整体利益及整个社会利益之上。最终,在近代西北的赈灾中,既延续传统又有“现代”因素嵌入的荒政制度——亦是“新”、“旧”间杂,虽似乎渐趋“完备”且近乎“自动”反应,但是,国家的救济、动员、管控危机和行政伦理维护能力却皆不足,且呈现为一种普遍性现象。就社会变迁而论,“新”、“旧”荒政制度之效能皆未充分彰显这一事实,亦凸显了下述问题产生的关键影响,即:在包括西北在内的近代中国,发展转型压力与社会危机的叠加,使制度建构或国家能力生成的重要影响因素,如国家体制、生产方式、文化传统等不仅正急剧变化,其相互间亦尚未形成互动性支撑结构。因此,这也或当是近代西北赈灾中出现制度效能弱化和国家能力不足问题的重要原因。由此而致的国家的政治合法性危机亦与社会危机形成互动,并使政治有效性不足这一问题变得更加突出。因为,政策或制度供给的有效性与政治有效性和国家能力及其政治合法性的提升密切关联,三者在实现社会管理总体目标的进程中是交织在一起发挥作用的。但是,学界对政治有效性命题的既有讨论中于此却未多加以注目。