探索科技成果转化新模式

——以中国科学院典型煤炭技术产业化为例

何京东 彭子龙* 王 春 齐 涛

1 中国科学院 重大科技任务局 北京 100864

2 中国科学院大连化学物理研究所 大连 116023

能源是保障社会经济可持续发展和国家安全的物质基础。“富煤、贫油、少气”的能源资源禀赋决定了煤炭是我国能源安全的基石。根据国家统计局《2018 年国民经济和社会发展统计公报》,2018 年我国煤炭消费量达 39 亿吨,占中国能源消费总量59%[1]。据中国工程院预测,2050 年前煤炭将始终是我国第一大能源[2]。因此,煤炭的清洁高效利用必然是我国“能源革命”中能源技术创新的重中之重,对于保障国家能源安全、保护生态环境具有重要意义。中国科学院历来把煤炭清洁高效利用作为能源领域科技布局的重点。经过数十年持续研究和积累,近年来,中国科学院煤制油、煤制烯烃和煤制乙二醇技术通过不同模式与社会创新单元和社会资本整合,成功跨越了技术成果从实验室到产业化的鸿沟,为保障我国能源安全作出了突出贡献,成为我国能源领域科技创新的典范。分析研究这 3 项技术转移转化案例,总结成功的经验,剖析各种模式在具体实施过程中遇到的问题,探索形势式下科技成果转化模式,对进一步促进重大科技成果转化,更好地服务国家能源安全和经济社会建设具有重要意义。

1 中国科学院 3 项典型煤炭利用技术及其转移转化模式概述

1.1 煤制油技术

煤转化利用是中国科学院山西煤炭化学研究所(以下简称“山西煤化所”)的立所之本,现已形成了“基础研究——工艺过程开发——产业化”较为完备的体系。由于研发工作取得了令人瞩目的进展,山西煤化所已成为国内外相关领域具有重要影响力的现代化研究所,煤制油技术是该所重要的研究方向。

2004 年,山西煤化所在持续 20 多年研究基础上攻克了煤制油反应器及催化剂关键技术,该技术获得 2005 年度“中国科学院杰出科技成就奖”。煤制油技术取得成功后,为了更快地走向市场,实现产业化示范,山西煤化所进行了大胆尝试。2006 年,山西煤化所与内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称“伊泰集团”)、原神华集团有限责任公司等共同投资成立了从技术研发、产品规划、工程设计、施工总承包到技术服务“一条龙”模式的高技术公司——中科合成油技术有限公司(以下简称“中科合成油”)。山西煤化所以专利技术作价入股,同时技术研发团队 90 多人离所进入公司创业。中科合成油的成立,为加速煤制油技术成果转化迈出了重要一步,当年就启动了 3 个 16 万吨/年煤制油示范项目和 1 个 1 500 吨/年煤制油专用催化剂项目。2006——2008 年,在不到 3 年的时间内,中科合成油在原有技术基础上又成功开发了高温浆态床煤制油技术,系统能效进一步提高。为增强中科合成油发展后劲,解决科技人员的引进、稳定和长期激励等问题,在原有股东单位支持下,2008 年初公司注册资本金增加到 10 亿元人民币,技术研发团队成立的北京中智众合技术咨询中心成为第二大股东[3]。增资后的中科合成油各股东中,伊泰集团持股依旧为第一大股东。

2009 年,内蒙古伊泰集团和山西潞安集团 2 个 16万吨/年示范项目分别投产成功。2016 年,采用该技术的神华宁煤集团有限公司 400 万吨/年煤制油示范项目打通全流程,产出合格油品,为此习近平总书记专门致信祝贺[4]。2017 年该项目实现满负荷运行,2018 年实现盈利[5]。2017 年内蒙古伊泰化工 120 万吨/年精细化学品项目和山西潞安集团 180 万吨/年高硫煤清洁利用油化热电一体化示范项目 2 个百万吨/年煤制油项目也相继投产[6],并于 2018 年实现满负荷稳定运行[7]。中国科学院该项煤制油技术形成了 650 万吨/年的产能,占我国煤制油总产能的 85% 以上。这标志着该技术在先进性、可靠性和装置规模方面均已处于国内引领地位。

煤制油技术转移转化模式的基本内涵和优点包括:① 研究所以源头创新的专利技术作价,与行业企业合股成立技术公司,形成“一条龙”模式的技术转化应用链,有效减少了创新技术研发与应用过程中的脱节问题,保障了创新性技术的工程实现;② 技术公司由企业控股,承担示范工程任务的企业在技术公司中占有股份,因此企业积极性高,有效保障了示范工程的顺利实施;③ 研发团队拥有一定的公司股份,激发了研发人员积极性,有效保障了技术的持续进步和公司的稳定发展。

煤制油的“一条龙”转化模式极大地促进了煤制油技术的产业化进程,为中国煤制油产业的发展奠定了基础。但该模式实施过程中也遇到了新问题。例如,研发团队主体进入技术公司,加强了技术公司的创新能力,但同时削弱了研究所在该学科方向上的可持续发展基础。如何在支持企业创新的同时继续保持研究所的原始创新能力,还需要统筹考虑。另外,研究所作为企业小股东,如何保障研究所的创新权益,还要进一步研究探讨。

1.2 煤制烯烃技术

中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)是一个基础研究与应用研究并重、应用研究与技术转化相结合的综合性研究所。催化化学是其核心学科,在国际上也享有盛誉。围绕能源资源的催化转化是该所长期坚持的重点科研方向。

大连化物所从 20 世纪 80 年代就开始了甲醇制烯烃技术研发。1995 年,大连化物所完成了合成气经由二甲醚制烯烃技术实验室中试,获得 1996 年度“中国科学院科技进步奖特等奖”。中试技术在进行工业规模应用之前必须要进行工业性试验,但研究所不具备进行工业性试验的条件,因此大连化物所积极寻求社会力量进行合作。陕西省政府认识到这一技术的重要意义,决定由陕西国有企业出资和大连化物所共同完成工业性试验。2004 年,大连化物所与陕西新兴煤化工科技发展有限责任公司(陕西国资企业,以下简称“新兴公司”)和洛阳石化工程建设集团有限责任公司(以下简称“洛阳石化”)三方签订合作开发合同,启动了世界上第一套万吨级甲醇制烯烃技术(技术代号:DMTO)工业性试验装置的建设,形成了“科研+设计+生产”紧密结合的“联合开发体”模式,加速了技术产业化进程。其中,新兴公司负责全部投资和试验装置的建设及运行管理。2006 年,DMTO 工业性试验取得成功。为有利于 DMTO 技术推广许可,2008 年,大连化物所将所持有的相关技术专利注入新兴公司,并对新兴公司进行了股份重组(即现在的“新兴能源科技有限公司”),大连化物所(含研发团队)成为公司大股东。新兴公司独家拥有 DMTO 技术的相关专利,并组建专业团队负责 DMTO 技术的全球推广,以专利许可方式进行专业运营。洛阳石化则拥有 DMTO 产业化技术的独家设计权。为支撑 DMTO 产业化以后的生产,由正大集团独资成立了催化剂厂,大连化物所将第一代催化剂的专利使用权许可给该厂进行生产。除第一笔技术费外,正大催化剂厂另外提取一定比例的催化剂销售额给大连化物所。2008 年 3 月,为加强后续技术开发合作,陕西煤业化工集团有限责任公司和大连化物所又联合组建了“陕西煤化工技术工程中心有限公司”(以下简称“工程中心”)股份制企业实体。2018 年 11 月,大连化物所与江苏飞翔化工股份有限公司共同组建中科催化新技术(大连)股份有限公司(以下简称“中科催化”)进行新一代 DMTO 催化剂的生产和销售。

2010 年,世界首套 60 万吨/年的煤制烯烃工业装置在内蒙古包头投料试车一次成功。截至目前,DMTO 技术已许可 26 套装置(包括国外 1 套),乙烯和丙烯产能约 1 400 万吨/年,由此创造了一个千亿规模的战略新兴产业,并带动了 3 000 多万吨的甲醇产业。目前已投产运行的 14 套装置烯烃总产能 800 万吨/年,销售收入约 800 亿元/年。该项技术被评为 2010 年“中国十大科技进展新闻”、2011 年度“中国科学院杰出科技成就奖”和 2014 年“国家技术发明奖一等奖”[8]。

“联合开发体”模式的基本内涵和优点包括:① 技术所有权归属研究所控股的技术公司,并以专利许可方式进行技术推广。这避免了作价入股,仅限一个企业转化的弊端,有效保障了研究所的创新名誉权和收益权,保护了相关企业的积极性。② 研究所的创新收益分为专利许可的即时收益和销售额提成的长线收益。③ 研发团队仍在研究所持续开展相关基础研究和应用研究,研究所将收益的一定比例奖励团队;同时,设立煤代油基础研究合作基金,支持全所进行相关合作研究,有效反哺了科研工作的持续创新。

该模式在体制上建立了大连化物所开展持续研发、工程中心开发工程技术、洛阳石化独家设计、新兴公司从事营销、正大集团和中科催化生产催化剂的全链条布局。随着 DMTO 新兴产业的扩展和新一代催化剂技术的持续开发,这种转移转化模式也面临新的挑战,主要表现在全链条不同环节涉及不同的主体,在决策上需要不断地相互协调,决策效率受到一定影响。

1.3 煤制乙二醇技术

中国科学院福建物质结构研究所(以下简称“福建物构所”)的结构化学研究在国际上具有重要影响力,结构化学是该所核心学科之一。以结构入手研究催化剂等材料的性能一直是该所重点科研方向。

福建物构所从 1982 年起开展一氧化碳气相催化合成草酸二酯的研究,1994 年通过国家“八五”重点攻关项目的模式成果鉴定。2004 年,福建物构所完成了煤制乙二醇技术的实验室开发,随后联合江苏丹化集团有限责任公司推进中试和产业化工作。2008 年,完成了世界首套万吨级煤制乙二醇技术的工业性试验。2009 年,福建物构所以煤制乙二醇工艺及催化剂技术的知识产权作价入股通辽金煤化工有限公司(以下简称“通辽金煤”)。通辽金煤在内蒙古通辽建成和运行了世界首套 20 万吨级煤制乙二醇工业示范装置,该技术成为我国煤化工技术突破的重大标志成果[9]。该技术获得了 2009 年度“中国科学院杰出科技成就奖”,并被评为该年度“中国十大科技进展新闻”。之后,通辽金煤以“技术+许可权”的形式与河南能源化工集团永煤公司联合组建了河南煤化新乡永金化工有限公司(以下简称“河南永金”),该公司在河南先后建成运行了 5 套 20 万吨/年的工业装置。

煤制乙二醇技术转移转化模式的核心是“专利实施许可 + 企业合作中试 + 新知识产权共享”,即以专利技术为基础,首先通过与优势企业合作,开展中试放大以形成完整的工程化技术解决方案,并共享新形成的知识产权;然后再与优势社会资源结合,实现规模产业化。该模式也被称为“金三角”模式。

“金三角”模式的优点在于:① 中试阶段即与企业合作,引入社会资本,有利于技术的快速成熟,可降低中试阶段的技术风险和资金风险;② 研发团队不离开研究所,知识产权作价股份按一定比例反哺研究所和研发团队,保护了团队积极性和创新收益权。

该模式在具体发展过程中也遇到以下困惑:① 专利技术作价独家转让,并且研究所是小股东,使得研究所失去对技术产业化发展的话语权,不利于技术的推广,创新收益权难以得到有效保障。② 研究所持续创新形成的新一代技术会与上一代技术形成竞争关系,如果处理不好与上一代技术参股企业的合作关系,势必会影响新一代技术推广。

2 3种转移转化模式的分析

中国科学院煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇这 3 项技术在研究所完成技术创新后,通过不同模式整合社会资源,解决了中试和工业示范过程中的工程技术、资金等一系列难题,实现了从实验室成果到工业应用的重大突破。

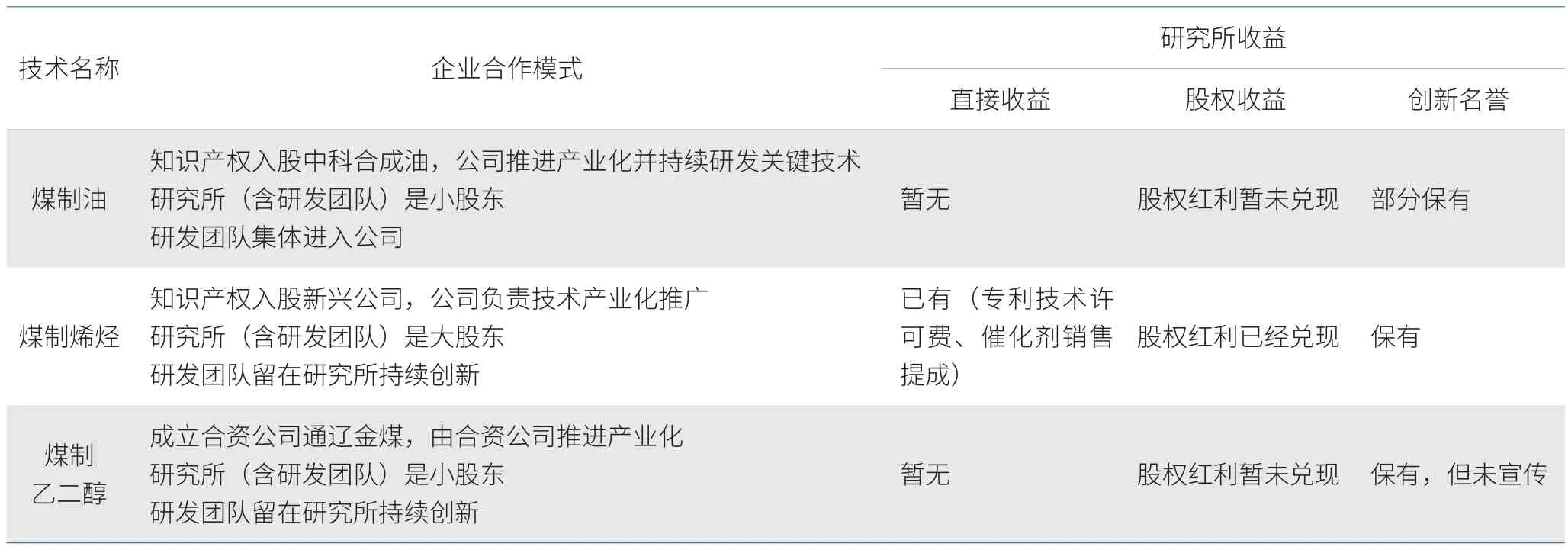

3 个研究所采取了不同的模式与企业开展合作进行创新技术的产业化,从形成生产力角度看均取得了成功。尤其是这 3 项成果转移转化的主要工作,均是在《中华人民共和国促进科技成果转化法》(2015 年修订)颁布实施之前完成,因此均具有先行先试的改革探索意义。但在具体实施过程中,从研究所方面的创新名誉权和创新收益权角度看,三者不尽相同,概要汇总如表 1 所示。

从表中可以看到,煤制烯烃模式研究所的创新名誉权和收益权相对得到了较好的保障,这主要得益于 3 个方面:① 研究所(含研发团队)是技术公司的大股东;② 研发团队依托研究所的持续创新;③ 研究所重视知识产权保护和宣传。大连化物所设立了知识产权专员,形成了 DMTO 系列专利群,最大限度地保护了自己的专利技术。同时研究所也注意宣传,使“DMTO”专有命名得到了同行和产业界的广泛认可。

3 科技成果转化模式的思考与建议

建设科技强国是中国科学院作为国家战略科技力量的使命担当。科技成果通过转移转化形成现实生产力是面向国家重大需求、面向国民经济主战场的主要方式。在宏观层面,中国科学院在科技成果转移转化活动中,首先要注重保护知识产权,维护创新名誉权;其次要保障创新团队享有合理的创新收益权。前者是中国科学院履行国家使命和生存发展的根基,后者则起到反哺研究所科研持续发展和激励技术研发团队推进转化的双重作用。以此为原则,并认识到我国知识产权保护还有待完善的实际情况,总结以上 3 项创新技术在转移转化过程中的经验得失,提出 5 点建议。

表1 3 种技术转移转化模式的概要汇总

(1)前瞻布局、稳定支持是研究所持续产出重大原始创新的关键。从发展历程来看,这 3 项技术成果都是研究所前瞻布局,经过几代科研人员多年的不懈努力,不断积累的结晶,是国家相关部门和研究所持续支持的结果。只有前瞻布局才能先人一步,只有持续支持才能真正自主创新,掌握核心技术。

(2)注重知识产权保护,主动宣传成果,保护创新名誉权。总结以上案例,一条重要的经验是,经过先期主动的公众宣传,在合作前就已形成社会共知、同行公认的知名度和可追溯的历史记录(如新闻发布会、重大奖励等),有利于保护创新名誉权。

(3)对于具有重大经济社会效益的科技创新成果,研究所应同时考虑转移转化的即时收益和长线回报。将研究所收益锁定在长线回报并寄希望于合作协议的保障,就目前创新生态而言,还存在很大不确定性。

(4)采用整个团队离所创业的模式,必须在促进技术产业化的同时,确保研究所在该方向上的持续创新能力。避免研究所在学科和技术发展出现断层,避免产业发展成为“无源之水,无米之炊”。

(5)及时引入多元社会资本,调整好企业和研究所价值取向的矛盾。中国科学院所属研究所国立研究机构的属性,决定了研究所科技成果应面向全社会,最大限度发挥科技创新促进经济社会发展的作用。而技术成功后,企业为追求利益最大化,往往希望优先使用并保持技术垄断,引入多元社会资本或可缓和这样的矛盾。

致谢 中国科学院邓麦村秘书长、中国科学院力学研究所刘桂菊书记、中国科学院大连化学物理研究所刘中民所长、中国科学院山西煤炭化学研究所王建国所长和中国科学院福建物质结构研究所曹荣所长等对论文提出了许多宝贵建议,在此一并表示衷心感谢!