颈内动脉系统脑梗死患者早期代偿途径形成的影响因素

贺兴友 黄朝阳 王玉平

颈内动脉狭窄或闭塞是造成缺血性卒中及进展性或持久性认知功能障碍的重要原因[1]。在脑梗死病变初期,机体可通过新的侧支循环代偿,以缓解颈动脉狭窄所致的血流灌注减少。因此,缺血性卒中患者侧支循环的建立对减轻其颅脑损伤程度及改善预后有重要作用[2-3]。目前,颈内动脉系统脑梗死患者侧支循环建立的影响因素尚未完全明确,有研究表明侧支循环代偿能力与脑血管狭窄程度、侧支血管完整性等因素有关[4]。也有研究表明,血管腔内径等与侧支循环代偿的形成存在关联[5]。为进一步探讨颈内动脉系统脑梗死患者早期代偿途径形成的影响因素,本研究对该类患者的临床资料进行分析。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2016年2月至2018年3月贵州省毕节市第一人民医院神经内科收治的颈内动脉系统脑梗死患者88例,其中男49例,女39例;年龄37~78岁,平均(62±11)岁;发病至CT血管成像(CTA)时间6~47 h,平均(29±8) h;脑梗死体积12~145 cm3,中位梗死体积68(35,89) cm3;颈内动脉狭窄程度Ⅱ级26 例,Ⅲ级21 例,Ⅳ级24 例,Ⅴ级17例;美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分18~28分,平均(24±5)分。根据区域软脑膜评分(regional leptomeningeal score,rLMC)标准对侧支循环开放程度进行评定,分为侧支循环低度开放(<10分)组和高度开放(≥10分)组。低度开放组26例,其中男17例,女9例;年龄37~75岁,平均(63±7)岁。高度开放组62例,其中男32例,女30例;年龄42~78岁,平均(62±6)岁。两组患者性别、年龄的差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。本研究方案经贵州省毕节市第一人民医院伦理委员会审核批准,患者或其家属签署了知情同意书。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:患者为首发脑梗死,且为单侧血管病变和(或)单侧梗死灶;年龄>18岁;满足急性缺血性卒中诊治指南中颈内动脉系统脑梗死诊断标准[6];经头部CT或MRI检查确诊;伴明显局灶性神经功能缺损症状及体征;发病至入院时间<48 h;病例资料完整。排除标准:非颈内动脉狭窄及其他颅内动脉狭窄或闭塞[6];合并自身免疫性疾病;合并非动脉粥样硬化性脑血管疾病;腔隙性脑梗死等其他类型脑梗死;合并心、肝、肾、肺器质性功能障碍;合并恶性肿瘤;合并心源性栓塞;对对比剂过敏;随访期内死亡和失访。

1.3 研究方法

记录两组患者基线及临床资料并进行组间比较。基线资料包括性别、年龄、吸烟史、饮酒史、高血压病、糖尿病、高脂血病、脑梗死家族史;临床资料包括发病至CTA时间、颈内动脉狭窄程度、脑梗死体积、NIHSS评分等。根据单因素分析结果进行侧支循环高度开放的影响因素分析。

1.4 评价方法

颈内动脉系统脑梗死发生年龄多为≥60岁,故将年龄以60岁作为分类标准[7]。烟酒史:近1年存在吸烟、饮酒行为,或已戒烟、戒酒但吸烟、饮酒5年以上。吸烟定义为平均吸烟≥1支/d,连续或累积吸烟≥6个月;饮酒定义为平均饮酒(乙醇)量≥40 g/d,连续或累积饮酒≥6个月。戒烟或戒酒不足1年者定义为吸烟或饮酒[8]。糖尿病、高血压病、高脂血症的评价参照中华医学会制定的相关标准[9-10]。发病至CTA时间指患者入院时至进行头颈部CTA检查时的时段。

1.5 颈内动脉狭窄程度的检测及评价方法

所有患者于入院24 h内完成头颈部CTA检查(飞利浦公司265层螺旋CT扫描仪,荷兰),采用系统自带血管分析软件重组头颈部血管CTA图,参照文献[11]标准评定颈内动脉狭窄程度,狭窄率<70%为轻度狭窄,狭窄率≥70%为重度狭窄。

1.6 脑梗死体积的评价方法

患者入院24 h采用荷兰飞利浦公司Achiva 3.0 T超导型MRI扫描仪进行头部MRI检查,头颅线圈,自颅顶扫描至颅底,设定层厚为6 mm,层间距1 mm,勾画梗死灶范围,测量梗死灶体积[12]。

1.7 侧支循环开放程度的评估

入院24 h内参照rLMC标准对侧支循环开放程度进行评定[13],共包含9个区域,即M1~M6区、基底节区、外侧裂区与大脑前动脉区,以病变对侧正常血流为参照。0分表示无侧支血流,1分表示侧支血流较对侧正常血流少,2分表示侧支血流与对侧正常血流相同或多于对侧正常血流,外侧沟的软脑膜动脉评分为0、2或4分,总分20分。<10分为侧支循环低度开放,≥10分为侧支循环高度开放。

1.8 随访及评价

患者出院3个月行门诊随访,采用日常生活活动能力(activity of daily living,ADL)[14-15]量表进行评价,包括躯体生活自理与工具性日常生活能力等维度,量表采用四级评分,满分100分,得分越高,表示患者自理能力越好。完全残疾:<20分,日常生活完全需依赖;重度障碍:21~40分,日常生活需较大帮助;中度障碍:41~60分,日常生活需帮助;轻度障碍:>60分,日常生活基本可自理。

1.9 统计学分析

2 结果

2.1 基线资料比较

侧支循环低度开放组患者合并高血压病、糖尿病、高脂血症的比例高于高度开放组,组间差异均有统计学意义(均P<0.05);余基线资料的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

2.2 临床资料比较

侧支循环低度开放组NIHSS评分、梗死灶体积水平均高于高度开放组,颈内动脉重度狭窄的比例低于高度开放组,组间差异均有统计学意义(均P<0.05);发病至CTA时间的组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

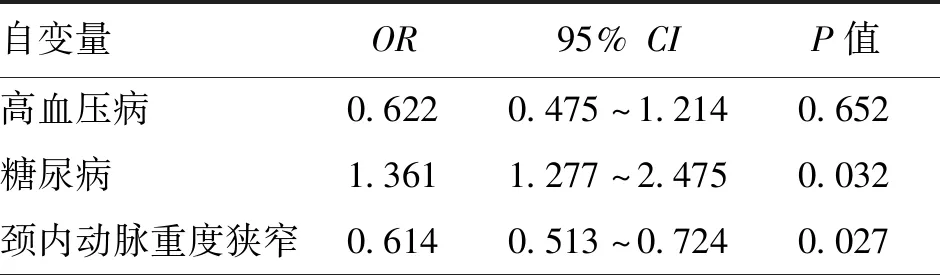

2.3 侧支循环高度开放的多因素Logistic回归分析

以侧支循环高度开放为因变量,以单因素分析中P<0.05的参数为自变量,由于高脂血症与颈内动脉重度狭窄等存在交互,经变量筛选,将高血压病、糖尿病、颈内动脉重度狭窄进行多因素Logistic回归分析,结果显示,糖尿病是侧支循环高度开放的危险因素,而颈内动脉重度狭窄是侧支循环高度开放的保护因素(均P<0.05);高血压病与侧支循环开放程度无关(P>0.05)。见表3。

表1 两组颈内动脉系统脑梗死侧支循环不同开放程度患者的基线资料比较[例(%)]

表2 两组颈内动脉系统脑梗死侧支循环不同开放程度患者的临床资料比较

注:CTA为CT血管成像,NIHSS为美国国立卫生研究院卒中量表;a为t值,b为Z值,c为χ2值

表3 颈内动脉系统脑梗死侧支循环高度开放的多因素Logistic回归分析

2.4 不同侧支循环开放程度患者出院3个月ADL量表评分比较

侧支循环低度开放组ADL量表评分低于高度开放组,组间差异有统计学意义[(51±15)分比(67±18)分,t=3.746,P<0.01]。

3 讨论

有研究显示,超过33%的脑梗死患者均伴不同程度颅内动脉狭窄[16]。Iwasawa等[17]研究表明,颈内动脉闭塞后脑缺血症状的发生及患者神经功能障碍程度多取决于闭塞部位、闭塞程度及有效侧支循环的建立。双侧颈内动脉供血约占全脑血供的80%[18],其狭窄或闭塞病变可引起颅内动脉血流减少,颅内灌注降低,而颅内动脉侧支循环的建立则直接对病变远端动脉血供产生影响,是决定颅内动脉血流重新分配的关键。颈内动脉狭窄或闭塞后,可通过前、后交通动脉代偿或眼动脉、颈内动脉吻合支等次级代偿形式向脑缺血区域代偿供血[19]。因此,侧支循环开放程度与患者症状及预后存在紧密关联。

侧支循环的建立及其代偿能力受诸多因素的影响,包括颈动脉狭窄程度、侧支循环血管完整性、管腔内径等[20-21]。Martinon等[22]指出,糖尿病、高血压病、高脂血症可影响侧支循环的形成。本研究侧支循环低度开放组患者高血压病、糖尿病、高脂血症的比例高于高度开放组,组间差异均有统计学意义(均P<0.05),并且多因素Logistics回归分析结果显示,糖尿病是侧支循环高度开放的危险因素,与文献报道相符。也有研究表明,颈动脉狭窄程度对侧支循环代偿形成有重要影响,颈动脉狭窄程度越高,侧支循环代偿越好[23]。本研究侧支循环低度开放组颈内动脉重度狭窄的比例低于高度开放组,组间差异有统计学意义(P<0.05),多因素Logistics回归分析结果提示,颈动脉重度狭窄为侧支循环高度开放的保护因素(P<0.05),与文献研究结果一致[23-24]。侧支循环代偿良好的颈动脉狭窄患者其溶栓后再灌注情况好,不易出现梗死面积扩大,且神经功能缺损相对轻微[25]。本研究结果显示,侧支循环低度开放组NIHSS评分、梗死灶体积水平均高于高度开放组,组间差异均有统计学意义(均P<0.05),提示急性脑梗死后,侧支循环代偿建立良好可稳定脑血流量,减轻脑组织局部缺氧、缺血程度,缩小梗死灶体积。对神经功能预后的观察发现,不同侧支循环开放程度患者出院3个月时ADL评分存在差异,即侧支循环低度开放组ADL量表评分低于高度开放组,组间差异有统计学意义(P<0.01),提示良好的侧支循环代偿有助于改善临床结局。

综上所述,糖尿病和颈动脉狭窄程度均为影响颈内动脉系统脑梗死患者早期侧支循环建立的影响因素,合并糖尿病者不利于颈内动脉系统脑梗死患者良好侧支循环的建立,而颈动脉重度狭窄有利于良好侧支循环的建立。本研究样本量较小,且未对侧支循环代偿程度与预后的相关性进行分析,因此,尚有待于大样本或多中心的研究结果进行验证。