蛟龙出水 雷震海天

文/刘 岩

上世纪60年代,美苏两个超级大国进行的核装备竞赛对其他国家造成了巨大的核威慑。为打破核垄断,保卫国家安全,我国先后成功研制了核弹和液体地地战略导弹。但是,我国同美苏在装备的储备数量上仍旧无法相比,更重要的是缺乏“二次核打击”能力。所以,机动性强、生存能力高,且可舰载或车载发射的固体战略导弹研制被提上日程。

1965年,周总理在中央专委会上提出要争取提前做出固体导弹,七机部立即着手制定我国固体战略导弹发展规划。1967年初,国防科委经与七机部等单位共同研究后,决定集中力量开展固体潜地导弹的研制工作。夏天,周总理在一次中央专委会上提出应提前完成中远程固体导弹的研制。这一指示进一步促进了以中远程固体导弹起步的决心,也成为固体潜地导弹型号研制任务决策的由来。

我国首枚固体潜地战略导弹原本叫做“巨龙七十一号”,后改称“巨龙一号”。据时任巨浪一号副总设计师的王文超回忆,毛主席认为“龙”代表中国,如果研制失败,有失国家颜面,因此又改“龙”为“浪”,并于1972年将其正式定名为“巨浪一号”。

然而,“巨浪一号”从1965年提出到1982年成功发射,整整历经了17年。17年的艰难跋涉,贯穿着曲折与心酸,充满了磨难与情怀,这是在时局动荡中艰难摸索的旅程。

▲ 蛟龙出水

一切从零开始

这是座看起来极不起眼的土坯房,名叫干打垒。屋里有个土炕,上边放着几盏灯。

很难相信,这是“巨浪一号”最初的研制基地。

在那段动荡岁月中,潜地导弹开始蹒跚起步。很多老专家靠边站,不能工作,取而代之的是几百个经验不足的年轻人,其中还有不少刚毕业的大学生。他们初次来到这无际的荒漠时,甚至有人流下了眼泪——一个世界尖端科研项目的研究基地,居然连最基本的资料室和实验室都没有,生活条件极其恶劣:漫天风沙、干旱少水、满屋灰尘……

时任七机部17所科技处处长的庞玉宽回忆:“这里没有什么办公楼,就在床上画图。到了春天,风沙特别大,站起来后,屁股那就是一个沙子印。”

相比硬件设施,更让这些年轻人感到沮丧的是,固体导弹技术在中国是一片空白,既没有资料也没有经验,更不可能向其他国家学习。“潜地导弹不光在中国,在欧洲、美国和苏联都是作为绝密的武器进行研制,很少有资料可以借鉴。”原巨浪一号行政总指挥栾恩杰说。

“固体导弹弹体小巧玲珑,便于装艇、装车,从作战使用的角度来说,它反应快、发射程序比较简单,发射准备时间短,基本上15分钟左右就可以发射出去。”时任巨浪一号副总设计师的侯世明表示,东风一号、二号导弹使用的液体发动机,个头大、准备时间长,对“巨浪一号”的固体发动机借鉴意义十分有限。

一切,只能从零开始。

伴有危险的突破

研制“巨浪一号”的每一步都极其艰难。

科研人员首先面临的一个难题是,固体发动机喷口的火焰温度超过3000摄氏度,而且燃烧会产生固体颗粒,这对喷管材料的要求非常严苛。在人类已知的金属中,最耐高温的是钨,然而钨的熔点刚刚达到喷口的火焰温度,如果直接使用将会带来巨大的安全隐患。为此,科研人员通过长时间攻关,终于研制出了一种特殊的复合材料,可以持续承受3000多摄氏度的高温。壳体技术的解决,使得固体发动机终于可以进入试验阶段。

然而,“巨浪一号”最核心也是最困难的技术是固体发动机的研制,这个过程充满了难以控制的危险。今天,试验场的旧址依然记录着“伤痕”——地砖翘起,水泥都被高温融化,露出了钢筋。

为避免测试带来的冲击力对人员造成伤害,控制中心设在几公里之外。“固体燃料的爆炸能量,比TNT(三硝基甲苯)还高,1公斤的推进剂,相当于1.2公斤的TNT炸药。”在时任七机部某局副总工程师的邵爱民记忆中,当年的意外事故发生了不止一次,而他印象最深的一次意外事故是在1971年。

“点火以后,几秒钟火焰就从前封头喷出来了,宿舍区那些小孩都远远地看这边的大火,我的小姑娘就跑过去问她妈,我爸今天还能回来吗?”

“巨浪一号”的固体发动机,就这样在危险重重的洗礼中孕育,一点点走向成熟。

从学生做起

在那段特殊的岁月里,承担“巨浪一号”总体设计任务的科研人员靠着不服输的劲头,徒手画出了第一张立体结构图。但由于偏远地域信息闭塞、资料匮乏,再加上岁月动荡的干扰,总体设计的进展十分缓慢。

5年过去了,“巨浪一号”的总体方案仍没有明确。

1970年1月,中央决定固体发动机的研制人员留在内蒙古,进行总体设计的人员迁往北京。

最初的设计室实际上是一所旧食堂临时改造的,但比起内蒙古来,条件改善了很多。更重要的是,这支年轻的队伍,迎来了一位经验丰富的领头人。

总体部的成员们由于刚刚迁到北京,还没有见过这位即将上任的主任,只是听说这位主任虽是控制系统方面的专家,参与了东风二号导弹的研制,但却是第一次担任导弹总体部的主任,心里不禁隐隐有些担心。

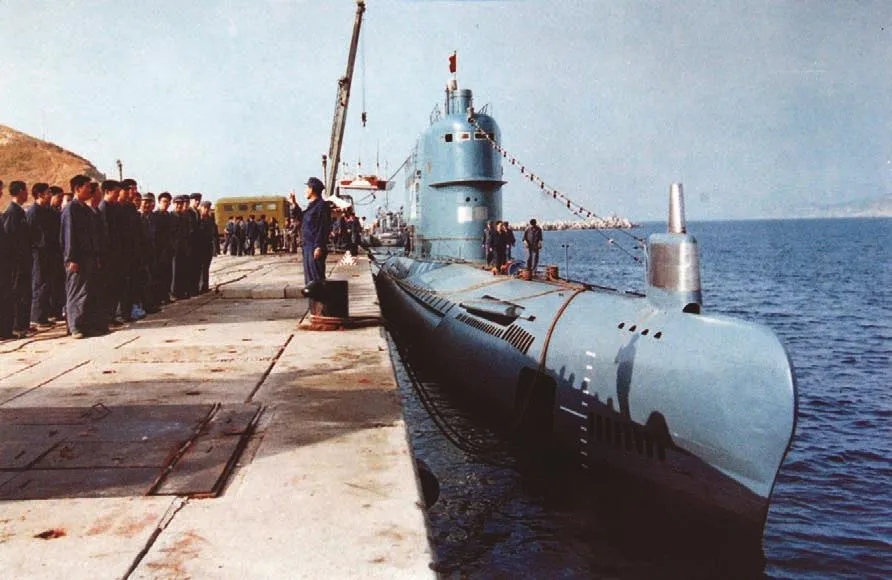

▲ 潜艇待命出征

在简单的欢迎仪式上,黄纬禄真诚地说:“我是搞导弹控制系统的,对总体我很不熟悉,请同志们把我当小学生一样从ABC教起。”“主任这个职务是组织分配给我的工作,并不等于主任水平就高。你们向我介绍情况、反映意见时,我如果没听懂,你们不要怕麻烦,再给我讲一遍,我一定虚心地学。”听到这里,总体部的成员们在会议之前心中的担忧一扫而空。

想要胜任固体导弹技术的总负责人,唯有先成为导弹总体设计的内行。黄纬禄重新开始学习,这次的“老师”是他的下属。黄纬禄主动求教,非常刻苦。从“学生”到“同学”再到“先生”的身份,黄纬禄快速地转变自己的角色。

总体部的成员们在这种“从学生做起”的思维指引下,大家教学相长,在研制“巨浪一号”的过程中不断取得新突破。

具有中国特色的试验模式

从头学起的黄纬禄头脑十分清醒,“我们的科研经费是人民节衣缩食省出来的,国家底子薄、经济困难,我们要为国分忧,在不降低性能指标、不延长研制周期的情况下,尽量少花钱、多办事,能节省一点就节省一点。”在千头万绪的工作中,他首先聚焦的是如何在国力薄弱的情况下,尽可能加快研制进程。

和其他导弹相比,潜地导弹的试验程序十分复杂,特别是需要大量的水下试验,才能得出关键的数据,但是水下试验技术难度很大,当时的中国既没有经验,也没有相应的技术手段。

针对这一庞大的工程,黄纬禄从必要性和可能性、科学性和经济性出发,组织技术人员对导弹的总体方案及实验流程进行了进一步分析和论证。

最终,黄纬禄和他的团队决定,第一步先在陆上的发射台发射,成功发射之后,再把导弹装进发射筒,模拟水下的发射环境,台筒试验成功后进行潜艇发射。这三步被称为“台、筒、艇”,它开创了符合我国国情的具有中国特色的三步发射试验程序。

但是,这种独创却是出于对现实的无奈——当时的中国不可能像美国一样用高达27.5亿美元去研制导弹,这简直是天文数字。

1970年7月的南京,骄阳似火。一台吊车把一个像火箭一样的东西抛进水中。恐怕大桥的设计者,也绝对想不到大桥落成之后,竟然还能起到这种作用。事实上,这也是大桥唯一一次“不务正业”。

美国为了研制“北极星”,专门在近海海底搭建了一个发射台,进行模型弹试验。但中国近海没有这么深的海域,当时的技术条件也做不到去更远的地方搭建发射台。为了验证模型弹从空中落水后能冲入多深,是否有砸舰的危险,黄纬禄和设计人员经过认真分析,最终选取了离水面高度及桥下深度最接近实验要求的南京长江大桥,作为弹体投放试验地。

▲ 技术人员正在对“巨浪一号“进行测试

▲ “巨浪一号”的设计师们正在进行讨论

▲ “巨浪一号”试验后,研发人员在宿舍区附近合影

▲ 黄纬禄(中)和技术人员在南京长江大桥上做导弹模型投放试验时的留影

头顶是炽热的太阳,周围是烫手的金属器材。50多岁的黄纬禄和技术人员一样,身穿短裤,脚蹬凉鞋在大桥上准备试验。他给大家鼓劲儿:“我们要记着刘伯承元帅说过的话,‘解放军是只猛虎,加上现代化的装备,就如虎添翼了。’我们搞的潜地导弹就是‘为虎添翼’啊。”

通过模型弹不同姿态的入水试验,考核了弹体的结构强度,测得弹体落入水中的大致深度。黄纬禄在试验之后,长舒一口气。

1972年,“巨浪一号”的模型弹试验通过潜水艇弹射成功,这是潜地导弹研制的关键步骤。又经过多次试验和不断改进,1975年“巨浪一号”的设计工作宣告完成。这时,距离最初的论证,已经整整过去了10年。

巨浪腾空起 一代玲珑娇

1982年10月1日,新华社受权发布公告:“中华人民共和国将于1982年10月7日至26日向北纬28度13分、东经123度53分为中心,半径35海里的圆形海域范围内的公海上发射运载火箭……”这枚运载火箭就是我国自行研制的第一枚潜地导弹“巨浪一号”。

10月7日15时14分01秒,导弹点火发射。

但是,一级发动机点火后,导弹失去控制,迅即偏离方向,超出安全范围,导弹自毁。

接下来的几天,黄纬禄顶住压力,带领团队迅速判断失误原因,最后找到了答案——某个分离插头提前脱落导致失败。他们采取措施解决了问题,有效避免了类似故障再次发生。

那次试验一共准备了三发弹。由于失败原因找得快,在禁海公告时间内还有机会再发射第二发。但在经历了第一发的失败之后,上级显然对是否继续试验比较犹豫。

这时,距离国家发布的禁海时间结束已经不多了,随着时间推移,海上的天气情况很有可能恶化,将对试验造成很大影响。黄纬禄把情况向中央作了详细汇报。

在预订发射时间的前一天,中央在北京国防科工委指挥所召开会议,采纳了黄纬禄的意见,决定第二发导弹按预期时间发射。

10月12日15时01分,我国常规潜水艇发射第二枚潜地导弹。按下发射按钮后,导弹迅即跃出碧海,拖着长长的烟龙直上蓝天。

指挥所里鸦雀无声,只有导弹飞行情况的报告:

“导弹发射正常!”

“一级发动机点火!”

“导弹两级分离!”

“头体分离正常!”

“末区发现目标!”

“弹头命中预定海域!”

蛟龙出水,雷震海天!

那天,很少写诗的黄纬禄提笔写下一首短诗:

龙腾虎啸刺九霄,

群情振奋心暗焦。

航程段段传喜讯,

忧虑之情渐渐消。

忽闻落区传捷报,

万众欢腾齐跳跃。

弹头中靶精度高,

胜者心潮如惊涛。