西部地区农村居民数字化贫困归因分析——基于陕西省农村地区调查以及相关数据

方 志,黄 荔

(陕西理工大学a.历史文化与旅游学院,b.管理学院)

1 引言

贫困类似于贫穷,是一种社会物质生活和精神生活的综合现象,是经济、社会和文化贫困落后现象的总称。随着信息和知识经济时代的到来,数字不平等、信息贫富差距加大等问题日益凸显,数字化贫困逐渐成为欠发达地区最难逾越的鸿沟。目前,我国的社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,数字化贫困正是这种不平衡和不充分发展在数字化时代的典型表现。西部地区作为这种数字化贫困群体的典型地区,其贫困状况较其他地区更为复杂和严重。本文从陕西农村地区实地调查和典型访谈入手,对农村居民数字化贫困状态和成因进行调查研究,发现了导致其数字化贫困的影响因素和各影响因素之间的相互关系。

2 研究综述

数字贫困(Digital Poverty)源于数字鸿沟(Digital Divide),最早关于“数字鸿沟”的定义来源于美国国家通讯与信息管理局在1995年发布的一份报告——在网络中落伍:一项有关美国城乡信息贫困者的调查报告。[1]报告指出,数字贫困是数字化时代出现的一种新的社会现象,是社会经济形态由物质经济转向信息经济、社会发展由工业社会转向信息社会所产生的一种新的贫困类型。在众多数字贫困的概念和定义解释中,阿马蒂亚·森所提出的能力与贫困理论最为贴切,他指出,信息贫困是指缺乏获得知识和信息利用能力与机会的人,无法参与创造和分享以知识为基础的人类文明成果的一种社会弱势状态,其本质是与社会发展不同步和能力上的不平等,进而沦为信息和知识社会的落伍者或边缘人群或地区。[2]

随着知识经济时代的到来,数字化贫困既是收入贫困、人类贫困的重要原因,也是它们的结果,数字贫困是知识贫困或信息贫困的重要分支。相关学者对于数字化贫困产生原因的研究较多,其研究内容和方向取决于这些学者所关注的研究对象和所选择的研究角度。研究对象主要包括地区层面和国家、国际层面。如果研究地区层面的数字化贫困,则侧重于地区经济发展水平、信息基础设施建设情况、地区居民信息素养等角度;如果研究国际或国家层面的数字化贫困,则侧重于国家信息化战略、国际政治经济发展要素和人口环境因素等角度。研究角度主要分为信息行为角度、供给需求角度和经济贫困角度等。查特曼等率先从信息行为角度,尝试用小世界理论[3]、局内局外人[4]、圆周理论[5]和规范行为理论[6]来解释社会弱势群体信息贫困的形成原因,构建了信息贫困理论(Theory Of Information Poverty);YU调查不同群体信息行为后发现,数字化贫困和个人信息能力有关;[7]Hersberger探索了导致信息获取能力差异的内因和外因;[8]Lingel等通过对社区信息行为的调查来解释社区规范和社区情景对数字化贫困的影响;[9]Shen[10]、Duff[11]、Murdock[12]从信息需求供给角度出发,提出太少符合需求的信息、无法平等获取优质信息、经济贫困导致信息获取能力匮乏等因素造成数字化贫困;Akhtar[13]、Britz[14]、Yu[7]等从信息供给和获取角度对数字化贫困给出了不同的解释;Mi haly[15]、Shen[10]、孙贵珍[16]、卢燕艳[17]着眼于经济贫困对数字贫困的影响分析;何隽[18]、朱明[19]、Thompson[20]提到农村地区经济贫困与数字贫困的相关性,认为两者是在社会信息化进程中互为因果、互相转化的两种贫困状态。

上述相关研究多数是对于数字化贫困的成因和影响因素分析,而对于农村地区数字化贫困度和不同地区的差异性分析还不够充分。李钢[21]、孙贵珍[16]、李爱华[22]等对农村地区信息贫困程度和测评指标进行了一定分析,但主要还是从信息环境、信息服务和信息应用等角度来进行,并没有关注到农村居民对自身所处于数字化贫困状态的认知程度和脱贫缺乏主动性的原因。但这种自身状态分析却是我国农村地区数字化脱贫的内在核心动力,它关系到农村居民数字化脱贫的积极性和主动性,关系到国家信息扶贫政策能否落到实处和更有针对性,关系到国家的精准扶贫政策能否高效开展。

3 研究设计

本文以陕西农村地区为研究对象,采用田野调查法,分析西部农村地区数字化贫困的相关问题。结合陕西省农村地区地理、历史、文化、气候、经济水平等因素,选取陕北地区的延安市延川县和榆林市米脂县、关中地区的西安市户县和宝鸡市岐山县、陕南地区的汉中市西乡县和安康市紫阳县等9个县进行了实地考察。其中,延川县和米脂县属于省级连片特困地区、户县和岐山县属于陕西省中部经济较发达地区、西乡县和紫阳县属于国家级连片特困地区,这三个区域在地理位置、经济发展、文化习俗、信息化建设等方面都存在较大差异,能代表我国西部地区较为典型的农村数字化状态。

本次调研共走访了53户农村家庭,对104位当地农户进行了一对一深度访谈,访谈对象的职业包含农民、外出务工人员、政府工作人员、当地工人、中小学教师、私营企业主、学生和无业人员,基本涵盖农村居民的主要职业。在访谈内容设计时,借鉴了国内外相关学者对于数字化贫困表现维度所提出的观点,[23,24]从用户接入或使用ICT(Information and Communication Technologies)时的心理、物质状态、使用过程中的情境体验以及未能接入或使用的原因解释、外部因素对于用户接入或使用ICT的影响等方面,设计了四个标准提问:①使用数字化产品的经历:如智能手机、电脑、其他数码产品等;②使用的时间、地点、场所、用途和体验如何;③没有使用上述数字化产品的原因是什么;④如果国家给予一定的扶持,是否愿意使用这些数字化产品。先由接受访谈者对上述提问自由阐述,笔者再对被调查者的描述进行半结构化的深度交流;同时,采用跟踪观察法调查农村居民数字化活动的具体过程,记录其信息获取、处理和交流等行为并进行相关分析和研究。

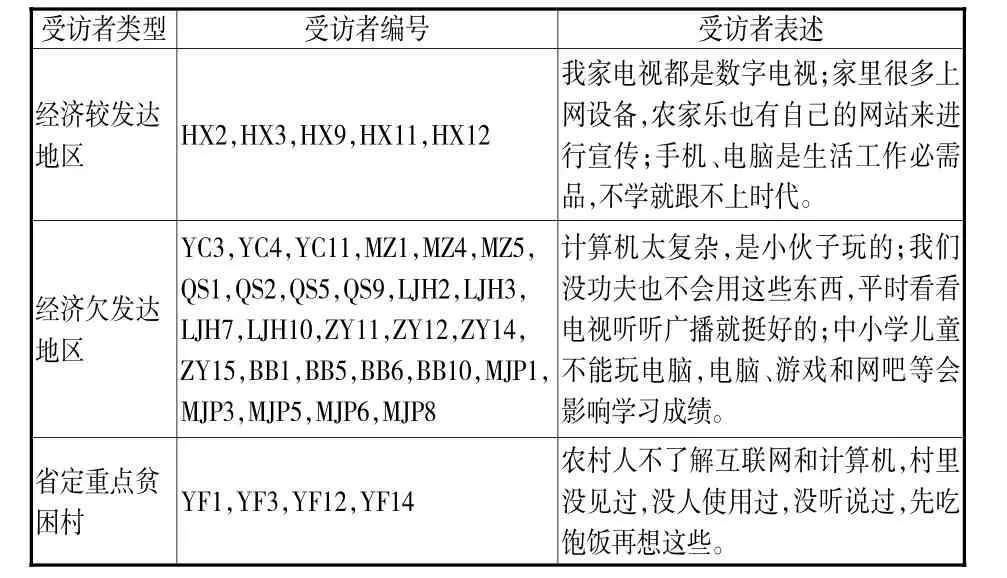

笔者在兼顾性别、年龄、受教育程度和不同地区差异性的基础上,对收集整理好的样本进行筛选,最终选取了36位具有典型特征的访谈对象和焦点小组受访者作为分析对象(见表1)。基于扎根理论对访谈资料进行分解、归纳和比较,形成开放式编码、主轴编码和选择性编码。基于所搜集的资料和参照2012年以来国家农村(农业)信息化建设要求、国家信息化指标体系、农村地区信息化建设和农村居民数字化行为等因素,形成15个范畴(开放式编码):地理位置、生产方式、宽带入户率、有线电视入户率、村公共服务平台建设、乡村电子商务试点、中小学多媒体教学、信息扶贫、教育程度、消费水平、生理心理特征、信息素养、信息产品和服务的拥有、选择和使用等,主轴编码将上述范畴归类为信息环境、信息服务、信息能力和信息行为;在此基础上挑选出核心范畴,并将其归类为:数字化情境、数字化能力、数字化行为和外部支持(见表2)。

3.1 研究发现

通过对调研资料的扎根理论分析,在构建三级编码结构的基础上,将陕西农村地区数字化贫困归因为数字化情境、数字化能力、数字化行为和外部支持四种因素,再结合查特曼Chatman的小世界行为理论[3]和规范行为理论,[6]把数字化情境细分为社会信息基础、行为规范和“小世界”社会网络,“小世界”社会网络指与社会群体对应的社会信念、风俗、语言以及用来规范这一群体行为的社会框架。

3.1.1 数字化情境

数字化贫困群体的形成与他们所处的地理位置、自然环境和“小世界”中成员共有的社会信念、风俗和语言有着密切的关系,家庭成员尤其是父母辈的教育程度、邻居以及同村中大多数家庭对数字化产品和服务的认知会对同社群内成员有着直接的影响。此次调查的9个县的村庄按照地理位置和经济发展水平的不同,可以分为三类:接近城镇的经济较发达乡村,如户县北板村;距离城镇较远的经济欠发达乡村,如延川县马家坪村;偏远山区省级重点贫困村,如紫阳县岩峰村。这些地区的农村居民对于数字化设备与服务的认知各有不同(见表3),而不同生活情境下的农村居民在数字化情境上往往表现出一定的一致性,正如查特曼所说的社会类型的划分由小世界的社会规范所决定,小世界的成员有着共同的意识和相似的想法。[3]

紫阳县岩峰村属于省级重点贫困村,交通闭塞,常住农村居民以老人和儿童为主,中青年长期在外务工人员比例高达72%。在这种生活情境下,农村居民可接触的信息资源非常有限,以手机为主的移动终端和宽带入户率远远落后于同期国家农村地区平均水平。受访者YF1家中只有一部老人手机,唯一用途是用来与远在深圳打工的儿子联系,拨打电话都不会,需要他孙子代为接通。户县的新兴村属于经济较发达地区,受访者HX11、HX12作为大棚葡萄种植户,使用数字化产品非常熟练,认为“手机、电脑是生活、工作必需品,不学就跟不上时代了”。来自经济欠发达地区的受访者MJP3则把邻居的行为作为自己行动的指南,“隔壁家孩子初中毕业就出去打工了,等我家孙子再大几岁,我就让我儿子把他也接到广东去见见世面”;受访者BB5将不使用计算机和互联网归因为“家里农活都忙不过来,没有功夫去研究这些新玩意”。调查发现,他们的信息活动存在很大的局限性,在对外部信息源和新的数字化设备在认知方面有着较大的排斥性。

表3 农村地区居民对数字化设备和服务的认识

3.1.2 数字化能力

数字化能力是信息个体进行信息获取和利用的总称。行为人的数字化能力主要受其生理心理能力、经济能力和数字化素养等因素影响。生理心理能力是行为人自身身体状况、年龄特征和心理层面对数字化行为的情绪和态度等;经济能力是行为人在进行数字化设备和服务消费时的经济承受能力;数字化素养是行为人进行数字化行为时所需能力在文化素养(知识方面)、信息意识(意识方面)和信息技能(技术方面)三方面的体现。常见的数字化素养包含热爱生活、有获取新信息的意愿、能够从生活实践中主动地利用数字化设备和服务查找探究新信息,具有基本的科学和文化常识、能够较为自如地操作数字化软件和硬件并对获得的信息进行辨别和分析,可灵活地支配信息、较好地掌握选择信息的技能、能够有效地利用信息表达个人的思想和观念并乐意与他人分享不同的见解。

调查发现,受访者数字化能力的缺失情况各有不同,但在不同地区和不同村落又表现出一定的区域一致性。其中,紫阳县岩峰村的YF3、YF12、YF13同时缺失经济能力和数字化素养;户县北板村BB1作为该村的五保户和重点扶贫对象,在这三种要素上都表现出同时缺失的情况。从整体上分析样本可以得出,数字化能力的缺失往往不是单一的,呈现出相互影响但具体实际不相同的情况,其中生理心理能力的缺失是最核心的影响因素,如眼疾(白内障、眼盲)等生理问题、“用电脑是年轻人的事情,我一个老太婆用这玩意怕被别人笑话”等,而缺失这种能力的人往往也是最难完成数字化脱贫的群体。因为生理心理能力是数字化行为的前提和基础,这种能力的缺失是不可逆的。数字化经济能力的缺失会受到地区经济发展水平的影响,越是经济落后地区数字化经济能力缺失的概率也就越高。如紫阳县岩峰村的27位受访者中有14位表示经济能力不足用不起数字化设备和服务,而经济条件较好的户县北板村的29位受访者中表示经济能力缺失的只有6个人,可见国家的扶贫政策对数字化脱贫有着积极的影响,但这种影响的程度还无法用准确的数字来衡量。数字化素养与地区的教育程度和居民的信息意识、观念密切相关,其中农村居民的文化素养是数字化素养的核心和基础,这种能力的缺失会直接影响其使用数字化设备和服务的意识和观念,甚至会造成负面情绪和消极态度,如:“我字都不认识几个,上网都不敢想,肯定学不会也不想学”“我活了这么多年,不上网还不是好好的,孩子会就行了”等。这种能力的提高在短期是很难实现的,需要从文化教育、科技扶贫等角度进行长期的推进和摸索。

3.1.3 数字化行为

数字化行为是信息行为概念在数字化时代的新表述,行为人的数字化行为受其数字化能力的直接影响,行为的方式和内容受数字化情境的限制。行为人所处社群的数字化情境的改善、行为主体数字化能力的提高会丰富数字化行为的内容,提高数字化行为的成功率和满意度。

笔者按照调查对象数字化行为内容的不同,把行为分成获取、选择和利用三种形式,并通过访谈获得其对行为结果评价的数据。调查发现,农民不能有效利用现代化信息设备和信息资源,获取信息的能力比较低。随着农村信息化的不断推进、农村经济的稳定发展,农民对信息通讯设备的拥有率不断提高,电话(包括固定电话和手机)基本得到了普及,电脑拥有率逐年增加,农民对农业信息资源的开发利用程度不断提高,农业信息服务不断完善。农民认为“不知道从哪里找信息”是限制其获取信息的最主要的因素,说明农民利用现有设备获取信息的能力还比较弱;从电视上获取信息的农民最多,占37.5%,其次是亲朋邻里、电话、广播、报刊书籍等,而从互联网获取信息的只有5.5%,这说明农民的数字化获取行为还比较单一,还不能很好地通过网络等现代方式获取信息;在对农业信息的了解和应用程度上,“没听说过”和“只听说过”占大多数,说明农民的数字化获取行为还无法适应数字化时代的要求;在限制其获取信息的因素调查中发现,“不知道从哪里找信息”和“找不到适合自己的信息”占大多数,部分农民由于害怕虚假信息而不敢使用外部信息来指导生产活动,说明农民对农业信息的鉴别、分析和判断能力还比较低;农民在应用农业信息时还存在着“随大流”的现象,27.3%的受访者选择“别人怎么干我就怎么干”,28.1%的受访者还停留在“没计划,每年都一样”等传统经验式的农作方式阶段,不能通过外部市场信息的变化来安排自己的生产活动和农业经营类型(见表4)。

表4 受访者数字化行为的统计分析

笔者通过跟踪观察法重点调查行为人在开展数字化活动时的行为,对行为的过程和结果进行定性评价,以获得行为主体数字化行为测量的具体指标。如:观察对象XS5由于患有糖尿病学会了使用手机QQ群与病友交流治疗和饮食方面的信息,他对数字化行为结果比较满意,认为对治疗糖尿病有很大的帮助;观察对象MJP由于要给小学二年级的孙子辅导作业,学会了使用“校讯通”来接收作业信息,也体会到了手机在传递和交流方面的便捷。可见,大多数受访者的数字化行为都是在一定条件下触发的被动行为,缺乏积极和主动的努力因素,但在摸索一段时候后也能取得比较满意的效果,这一方面反映了数字化技术的进步降低了对数字化行为人的能力要求,另一方面也体现了数字化环境的发展和数字化信息资源的丰富使得用户获取和利用数字化信息变得更加便捷。

3.1.4 社会支持

社会支持是指一定社会网络运用一定的物质和精神手段对社会弱势群体进行无偿帮助的行为的总和。[25]在分析陕西农村地区数字化贫困的过程中引入社会支持理论,有利于更好地分析社会个体数字化行为和其所面临的社会因素之间的相互关系,有利于从认知支持、情感支持和行为支持等角度进一步分析社会和人际网络对数字化脱贫的积极作用。

笔者所调查的陕西农村地区在经济发展、科技文化、政府扶持和农村信息基础设施建设等方面存在很大的差异。调查发现,部分地区网上销售农产品的生产者大幅增加,交易种类尤其是鲜活农产品品种日益丰富,农业生产资料、休闲农业及民宿旅游电子商务平台和模式不断涌现。笔者将调查中涉及到的社会支持分为三种。第一种属于认知支持层面。如户县由于毗邻省会城市——西安,地区特色农业已经形成了一定规模,全县计划建设110个中心化社区,“光纤入户”在每个社区得到落实,该地区农村居民对数字化认知比较深刻,能够主动地使用数字化设备和服务来改进生产和生活方式。第二种属于情感支持层面,主要来自于家人、亲戚、邻居和朋友等的无形感召和精神鼓励。调查发现,部分地区受访者往往把自己不使用电脑或互联网归因为“周围人都不用电脑”“我一个老太婆还去学上网,怕别人笑话”等,个别地区的青少年受访者提及他们的学校常常把计算机类课程挪作他用,这些都直接影响了农村地区中小学以数字化设备和服务技能训练为代表的素质教育的质量和水平,而这种行为又将进一步强化农村居民对于数字化教育的忽视和不重视。第三种属于行为支持层面。农村居民自身文化、知识和能力等方面的缺陷导致其数字化行为很难进行或达到预期效果,这需要地方政府和相关机构对其数字化行为进行培训和指导。部分受访者把处于数字化贫困的事实归因于自己或家人所获得的社会支持力度不够,虽然经济因素有可能影响到农村居民的数字化消费能力,但随着互联网、手机等数字化设备价格的降低和普及,更有针对性的社会支持将成为解决农村数字化贫困的重要途径,这也是国家的精确扶贫政策能否落实处,能否因人因地施策、因贫困原因施策、因贫困类型施策,能否让贫困地区人民主动、自信、坚定地走上脱贫致富道路的一个新的突破点。

3.2 数字化贫困形成机理分析

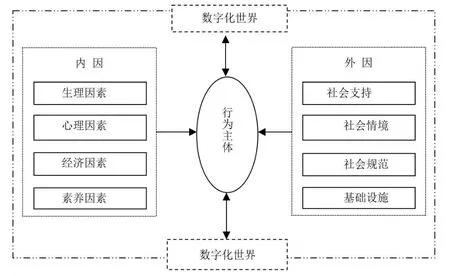

基于扎根理论的分析结果,结合典型访谈个案的资料,笔者构建了西部地区农村居民数字化贫困的形成机理理论模型(见下图),探讨农村居民数字化脱贫的解决方案。

图 数字化贫困形成机理理论模式

该模型将农村居民感知到的数字化贫困原因依据其来源分为两大类:一类是外部因素,包括社会支持、社会情境、社会规范和基础设施;另一类是内部因素,包括生理因素、心理因素、经济因素和信息素养因素。这两类因素互相影响、互相制约。外部因素的形成受到农村地区独特的自然地理环境、生产生活方式、经济发展水平和文化习俗等外部条件的影响。其中社会规范和社会情境是相对稳定的,部分农村居民认为数字化缺失是无所谓的,还常常把邻居以及亲朋好友作为参照,这都体现了社会规范和社会情境对“小世界”群体的影响;社会支持和信息基础设施是不稳定的,它受到国家政策和技术支持的直接影响,这也是国家大力推行信息扶贫政策和农村信息化建设的原因,以期从外部因素入手,激发其利用数字化信息和技术改善生产生活方式,实现数字化脱贫。内部因素中的生理、心理因素是行为主体数字化能力的基础。部分调研对象由于生理缺陷、对新事物的畏惧心理造成了其不愿意使用数字化设备、进行数字化行为,这种先天的缺陷很难改变;素养因素、经济因素则决定了农村居民获取、选择和利用信息的数字化能力,直接影响其数字化行为的效果和体验,这些内在因素的长期作用导致农村居民数字化认知和数字化能力的缺失。因此,我们应当从设计针对生理缺陷和弱势群体的数字化辅助设备、开展心理干预和数字化技能培训等方面来研究数字化脱贫方案。

研究发现,不同地区的农村居民数字化贫困形成的原因是不同的,这要求我们在研究数字化脱贫对策时应从内外因素同时入手。一方面,积极研究不同地区农村居民信息需求的特点和数字化能力的差异,有针对性地对其进行差异化的信息素养培养,从需求出发开发和整合农业生产经营和农村生活数字资源,搭建一个涵盖惠农政策、农产品供求、农技产品深加工、医疗卫生保健等农村居民信息服务平台,积极、主动地为贫困地区农村居民提供具有个性化、知识化特征的信息服务。另一方面,借助不同地区“小世界”社会规范和社会情境对于农村居民的影响,借助部分数字化优势农村居民的带头作用,推广他们的数字化行为经验,如户县的望仙果蔬专业合作社,企业根据地区特色来发展规模化农业,社员共享果蔬生产和市场供需信息,规模化绿色无公害农产品的种植和销售给当地农户带来可观的经济收入,使得当地的数字化贫困状态有了很大改善。

4 结语

本文根据对陕西省村庄的田野调查数据,研究归纳出了西部农村地区数字化贫困的影响因素,并基于扎根理论对农村居民数字化贫困的类型和数字化贫困的形成机制进行了分析,构建了西部农村地区数字化贫困形成机理理论模型。该研究的价值在于主要以西部贫困地区的农村居民为调研对象,探索农村数字化贫困的深层原因,对这些地区数字化脱贫的实现和国家精确扶贫活动的开展有一定的借鉴意义。但由于所收集资料的局限性和研究对象主要集中于陕西省,研究样本只能代表西部农村地区的部分实际情况,故无法保证数据和资料的全面性。在调研过程中受时间和精力所限,并未能从信息供需的角度对农村地区信息供需的不平衡、针对性不足等问题进行分析,对农村居民数字化贫困度的测度指标和评价体系还未涉及,有待之后对数字化贫困的结构化成因和农村居民数字化脆弱性测度的深入分析,以及从宏观微观角度进一步研究如何将国家的精确扶贫政策和农村地区数字化脱贫进行有效结合。