捕鸟记

和菜头

1980年我们从新疆乌什塔拉搬到云南寻甸,从一个封闭基地去到另一个封闭基地。乌什塔拉周围都是戈壁,一条孔雀河蜿蜒而过;寻甸周围都是高山,一条江水在雨季里泛滥成红色。在乌什塔拉,我们每年春节回家一次,因为单程就要一星期;在寻甸,我们每个月允许回家一次,虽然只有几十公里。

要我说,在寻甸要更难挨一些。因为隔着几千公里人也就没有什么念想,好容易从大西北调动到大西南,离家越是近,就越是容易数着日子过。那时候我不懂,不过即便是个小孩子,我也觉得很无聊。周围山外依旧是山,树旁依旧是树。有一天,我们饭后散步,发现一头黑水牛死在丛林里。估计是太过老迈,就离开附近村落,倒卧在密林里静静死去。从此,我们每天晚饭后步行三公里去看它,直到空气令人窒息,让我们不得不停步后撤。

父亲后来还对我说,等过个半年,我们去把水牛头骨捡回来。再用酸洗过,牛骨就会变成雪白色,可以挂在墙上做个装饰。“他们彝族人都这样,墙上牛头越多,证明越富裕”,父亲是知识分子,怎么说都有道理。“可我们是白族人啊”,我无声嘟囔。

捕鸟就发生在这件事之后。我记得那是个周日,我睡懒觉才醒,就被父亲一把拖起来,说是去捕鸟。起先我很兴奋,因为之前我听他说过太多次如何捕猎,但我一次都没亲眼见过。但起身之后,跟着他出门,发现他并没有向邻居借来气枪,手里也没有网兜,就連木棍都没有一根,完全就是赤手空拳。我就有点不高兴,觉得多半又是一场骗局。大人都这样,说是带我去游泳,最后不过是在公众澡堂大池里扑腾几下。

他带我走到宿舍楼外墙下站定,那是一面红砖墙,墙下是排水沟。刚好是云南雨季,草木疯长,排水沟上层层叠叠长满青苔。他仰头看天,我也顺着看过去,天空中一无所有。我问他在干什么,他叫我别说话,注意观察。我说观察什么,他说当然是鸟啊。我说鸟在哪里,他说你别说话,注意观察。我说早知道打猎是这样,我不如回去接着睡觉。

这时大概他才想起我只是个小学一年级学生,不是他同伴。现在是1981年,不是三十多年前。这里是寻甸宿舍楼,不是云南怒江丛林他老家。他耐着性子给我解释,最近他发现附近有一只鸟,嘴里经常衔着树枝草叶飞来飞去,想必是在这里做窝。但那鸟很警觉,见人经过就立即飞走。所以,今天我们要躲起来,耐心观察它落在哪里,去抄老窝。我听完眼前一亮,觉得这法子不错,可以说是相当阴险,我喜欢。

半个小时悄然过去,太阳快要把镜框熔化,可天空依然一无所有。我说要不我们改天?小鸟也许今天不在家呢?父亲说放心,它一定会回来。我说要不我们换个玩法?这一点都不好玩。父亲说耐心,捕鸟就是这样,这就是乐趣啊。我说乐趣在哪儿?父亲说乐趣在于……嘘!蹲下!

于是我们蹲在长草丛中,蹲着看天。一只鸟在空中盘旋而至,等到近前又振翅一飞而过。父亲悄声说:就是它。我说:它是路过吧,根本就没停啊?父亲无声轻笑:它在侦察,还会回来。果然,过不多时它又在空中盘旋,并且再次飞走。一小时过去,腿有些麻,一身都是蚊子包,我感觉草丛里有东西在往我身上爬。我问:这要蹲到什么时候算是个头?我要回家。父亲止住我:别动,它很警觉,不放心我们,又想回家,所以在天上兜圈子。你一动,就前功尽弃。我说:那怎么办?就这么蹲下去?父亲说:对!我们蹲着一直不动,让它以为我们是两块石头。它那么想回家,迟早会说服自己相信。我说:我感觉自己已经是块石头啦!父亲根本不看我:它不觉得。

腿先是麻,然后是痒,然后是刺痛,再然后突然暖洋洋,最后彻底失去知觉。我蹲在草丛里,感觉自己正变成一团空气,随风前后左右飘荡,哪里都不挨着。没有时间,没有空间,只有无尽等待。到最后,连这等待也消失不见。整个世界是一间厕所,我蹲在坑位上,这间厕所在茫茫宇宙中旋转飘浮,没有方向,没有终点,只有无数金色星星不断掠过。

不知道是什么时候,我感觉到空气一阵骚动,眼前长草突然猛然一动,有什么东西在下面经过,然后有个黑影急速升空。这时候父亲长身而起,一把拉起我:走!我跟着他往前走,拨开长草,走到墙根下,就在水沟旁边,有一丛野草,并不起眼。他分开草丛,下面露出一团枯草。那是个鸟窝,所有枯草都编织成网。在那网中央,静静躺着四只鸟蛋。我问:鸟呢?父亲用手指天。天色微暗,两只小鸟正在我们头顶疯狂盘旋尖叫,又不敢飞下来,却也不肯飞走。父亲说:其实是两只鸟,应该是父母,它们刚才轮流飞过来侦察。

就这样,我们面对四只鸟蛋,安安静静躺着;头顶是两只小鸟,如疯如魔,如癫如狂,大声咒骂威胁不已。我们谁也没说话,父亲合起草丛,带着我慢慢后退。沿途长草倒伏,他一一扶起恢复原状。我们转身走过一段距离,回头再看时,小鸟见我们走远,终于下定决心一前一后飞入草丛不见。父亲突然对我说:鸟受到惊扰,很可能会搬家。我说:也许它们不搬呢?父亲说:那这里就会多出一窝小鸟。我说:别人不会也发现吧?父亲说:他们不行,没我们有耐心。

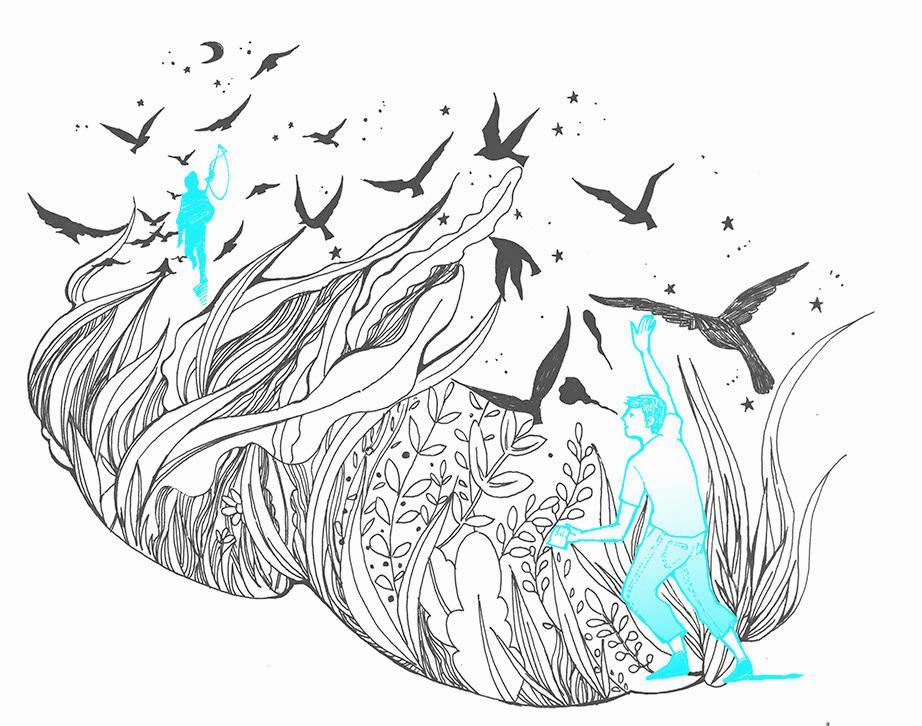

此后许多年里,我们绝少提那个下午。前天晚上,我梦见自己回到乌什塔拉。在梦里我很清楚,是父亲让我去那里找他,我确定他已经到达。手里攥着皱巴巴一张纸,纸上写着见面地址。我赶到那个地址,眼前是白茫茫一片戈壁,整个基地都已经从地表抹去。戈壁里有一处绿洲,绿洲里开着一家小饭馆。我一一问过所有服务员和客人,他们都摇头说不曾见到父亲。我穿过饭馆,来到绿洲边缘,想要爬到高处眺望。在那一瞬间,景色改变,我又站在长草里,红墙边,大日头下。我心里觉得翻过那座墙就可以见到父亲,就像是当初找到那个鸟窝。墙外是一个高坡,等站在高坡上我只看见长草从脚下蔓延到天边,心里有个声音告诉我说:你再也见不到他。

我不明白这个梦是什么意思。直到今天下午,我看见人们说今晚是中元节。