欧洲议会选举视阈下的欧盟碎片化及其影响

何 韵 史志钦

[内容提要] 2019年5月23~26日,欧洲议会选举在28个欧盟成员国中进行。选举后欧盟碎片化趋势加剧,具体表现为人民党和社民盟两大党团对欧洲议会和欧理会控制力减弱、东南欧与西北欧地域分化明显、主要党团内核心区议席下降导致内部分裂。欧盟碎片化的原因与主流政党意识形态趋同并衰落、成员国内部碎片化加剧,以及欧洲议会选举本身的次等选举、抗议性选举特征等问题有关。欧盟碎片化将对欧盟出台激进的气候政策带来挑战,同时也将加大下一轮欧盟预算谈判难度,推迟欧盟对外签署自由贸易协定和吸纳新成员的步伐,并可能加剧欧元区的金融风险。此外,此次欧洲议会选举也将对中欧关系带来一定影响。

2019年5月23~26日,欧洲议会选举在欧盟28个成员国举行,选举产生第九届欧洲议会,共751名议员。注虽然目前欧洲议会还有751个议席,但英国“脱欧”后英国的73个议席中27个将被按比例分配给14个欧盟成员国,剩下的46个将留作欧盟未来扩张备用,欧洲议会议席也将减少到705个。详见Euan Healey,“European Right Will Widen Gap with Rivals after Brexit, Projection Shows,”EuroNews, June 13, 2019.此次选举投票率达到50.8%,扭转了自1979年欧洲议会第一次实施直接选举以来投票率不断下降的趋势,远高于2014年的42%。多数分析认为,此次欧洲议会选举后欧盟碎片化(fragmentation)趋势加剧。注Susi Dennison etc., “How to Govern a Fragmented EU: What Europeans Said at the Ballot Box,” European Council on Foreign Relations Report, https://www.ecfr.eu/page/-/how_to_govern_a_fragmented_eu_what_europeans_said_at_the_ballot_box.pdf.(上网时间:2019年9月11日)欧盟碎片化有哪些表现和成因?会给欧盟内政外交政策的形成带来什么挑战?对中欧关系又会产生什么影响?本文从分析欧洲议会选举的结果出发,对上述问题试做分析。

一、欧盟碎片化趋势加剧

所谓碎片化通常包括两方面:政治碎片化,即对决策能够产生实质影响的行为体增多;意识形态碎片化,即内部不同群体、不同地域意识形态分化加剧。注Bjørn Volkerink and Jakob De Haan, “Fragmented Government Effects on Fiscal Policy: New Evidence,” Public Choice, Vol. 109, No. 3, 2001, pp. 221-242.碎片化一直是困扰欧洲一体化进程的重要问题。早在20世纪末就有学者警告,认为欧盟碎片化可能带来新问题。注Andrew Moravcsik, Centralization or Fragmentation?: Europe Facing the Challenges of Deepening, Diversity, and Democracy, Council on Foreign Relations Press, 1998,p.5.2014年欧洲议会选举后,有学者指出欧盟碎片化趋势在加剧,主要表现是大党团(party group)议席减少,而欧洲议会的政党数量增多。注Cas Mudde, “It’s the Fragmentation, Stupid!” Vox, June 10, 2019.党团是由一些意识形态相同或类似的政党组织起来的政治活动单位,也是欧洲议会日常活动的主要单位。注关于欧洲议会党团及其特征的研究,详见王明进:“浅析欧洲议会党团体制”,《欧洲研究》,2005年第6期,第81~93页。2019年的欧洲议会选举延续了欧盟碎片化的趋势,除大党团的议席减少外,意识形态的区域分化也在加剧。

表1 欧洲议会各大党团地域分布(2014~2019年)*

数据来源:欧洲议会官方网站:https://election-results.eu/.(上网时间:2019年7月25日)

说明:* 除塞浦路斯外,欧盟成员国地域划分以联合国地理计划(UN Geoscheme)为依据。该计划将欧洲分为东欧、南欧、西欧、北欧四个部分。塞浦路斯地理上属于亚洲,因而没有被划为欧洲国家,但其是欧盟国家,地处地中海,因而将其归于南欧。

** 关于欧洲议会情况的统计有两种,一种统计新一届欧洲议会(constitutive session)开始时的议席分布,另一种统计一届欧洲议会结束并将离任(outgoing parliament)时的议席分布。本文采用的是第一种统计方式。由于民族与自由党团是在2015年才组成的党团,因此在2014年欧洲议会选举的数据中没有其议席数。

第一,两大主要党团在此次选举后失去欧洲议会多数席位,其政党成员在欧洲理事会的分布减少,其他党团影响力上升。一般而言,欧洲议会党团对其议员的投票行为有重要影响,党团成员在以往议会投票中表现出惊人的团结。[注]Attina Fulvio, “The Voting Behaviour of the European Parliament Members and the Problem of the Euro-parties,”European Journal of Political Research, Vol. 18, No. 5, 1990, pp. 557-579.欧洲人民党(European People’s Party,EPP,下文简称“人民党”)和社会民主联盟(Progressive Alliance of Socialists and Democrats,S&D,下文简称“社民盟”)是欧洲议会最大的两大党团,并长期占有欧洲议会多数席位。由于欧洲议会采取多数决策制,这意味着两大党团可以长期控制欧洲议会决策。然而,两大党团在此次选举中共丢掉76个议席,这使它们不再占有议会多数席位,同时也就失去对欧洲议会的控制。与此同时,绿党和自民盟(后改名“复兴欧洲”)分别增加41和24个议席,一举成为欧洲议会第三和第四大党团,影响力大幅提升(见表1)。在社民盟和人民党失去议会多数的情况下,欧洲议会任何决定除获得两党支持外还必须争取其他党团支持。这意味着欧洲议会决策不再由两党把持,而取决于欧洲议会四大亲欧党团之间的联盟与制衡。

在欧洲理事会,人民党和社民盟的影响也大不如前。欧理会是欧盟最高决策机构,其决策依赖于成员国政府一致共识。尽管多数研究表明成员国政府所在的政党而非党团对其投票行为影响更大,但政党在多数议题上的立场往往与其所在党团立场接近。2014年欧洲议会选举后,欧洲理事会中有21个成员属于两大党团内的政党,而随着2019年7月7日希腊选举结束,这一数字已下降到15个。“复兴欧洲”、保守党和独立成员的数量则有所增加。这一变化反映出欧理会成员国政府意识形态的差异增加,这可能给其共识的达成增加难度。

第二,绿党和右翼党团席位虽有增加,但地域分化明显。绿党集中在西欧和北欧,而极右翼民粹主义党团则集中于西欧和南欧。这两大党团的地域分布不平衡也体现出欧盟内意识形态的碎片化趋势(见表1)。

尽管绿党在这次欧洲议会选举议席增加了24个,但票源主要集中于西欧和北欧,其在南欧议席反而从6个下降到3个,在东欧也只有3个席位。这说明“绿色浪潮”并没有到达中东欧和南欧地区,这些地区的选民对于气候变化以及环境问题的重视程度要远低于西欧和北欧。同样,极右翼民粹党团认同与民主党虽然在南欧和西欧获得大量席位,但在东欧和北欧地区却势单力薄。这意味着极右翼的政治主张在中东欧地区并不受欢迎,相反温和的疑欧性政党如波兰的法律与公正党(Law and Justice Party)和匈牙利的青年民主主义联盟(Fidesz,简称“青民盟”)却大获全胜,分别获得46.1%和52%的选票。这些地区的欧盟成员从欧盟获得大量结构性援助(structure funding),因此并不支持脱离欧盟或者极右翼民粹主义“内部分解欧盟”的主张。相反,温和派疑欧政党虽然在法制和移民等问题上更接近极右翼,但其整体上仍对欧盟持肯定态度。

第三,人民党、社民盟内部分裂,核心区影响力下降。 研究 “差异一体化”(differentiated integration)的学者将欧盟分为西欧和北欧两块“核心区”以及南欧和东欧两块“边缘区”。[注]Dyson, Kenneth, and Angelos Sepos, eds., Which Europe? The Politics of Differentiated Integration, Springer, 2010, p. 245.其中,西欧不仅一体化程度最高、时间最久,而且经济上最发达,在欧盟的决策权也最大。根据2018年欧盟外交关系委员会(ECFR)的一项针对专家和决策者的民调显示,对欧盟政策影响最大的四个国家英国、德国、法国、荷兰,均为西欧国家。由此可见,西欧是欧盟政策的核心。[注]Josef Janning, “The ‘More Europe’ Core Four,” European Council on Foreign Relations, July 26, 2018.南欧国家虽然大部分是老牌欧洲国家,但在2008年的金融危机后被日益边缘化。东欧国家是欧盟新成员,虽然有法律上成员国地位,但对欧盟决策影响力十分有限[注]Magone, José M., Brigid Laffan, and Christian Schweiger, eds, Core-periphery Relations in the European Union: Power and Conflict in a Dualist Political Economy, Routledge, 2016, p.120.。

从表1可以看到,人民党和社民盟虽然在欧盟四大地区都有所分布,但其东欧和南欧地区的议席之和已经超过北欧和西欧之和。事实上,欧盟自2000年东扩后西欧“核心区”在人民党和社民盟的席位比不断下降,但是2019年欧洲议会选举后,人民党内东欧议席才第一次超过西欧,而社民盟内西欧议席继续减少,已被南欧远远甩开。此外,选举后人民党内四大派系中有三个来自东欧地区,而社民盟内五个派系中有三个来自南欧地区。[注]Cas Mudde, “It’s the Fragmentation, Stupid!” .两党内“核心区”议席的减少与“边缘区”议席增加将对核心区主导的政策立场形成冲击,而党团纪律则面临压力。[注]Babara Lochbihler et., “EP 2019: Group Discipline under Pressure Post-elections?” Vote Watch, Feb. 25, 2019.例如,虽然法德共同支持弗朗斯·蒂默曼斯(Frans Timmermans)出任新欧委会主席人选,但因为东欧和南欧国家反对,蒂默曼斯不可能获得人民党和社民盟多数议员支持,从而无望通过议会投票而未能获得提名。[注]何律衡:“政治交易和分裂前兆:欧盟将同时诞生首位女性主席、欧洲央行行长”,《东方网》,2019年7月3日。

此外,东欧的波兰、匈牙利、捷克以及斯洛伐克形成维谢格拉德集团(Visegrad Group,又称V4),在难民、法治方面都与“核心区”有较大分歧。[注]Stephen Lehne, “Europe’s East-West Divide: Myth or Reality?” Carnegie Foundation Report, April 11, 2019, https://carnegieeurope.eu/2019/04/11/europe-s-east-west-divide-myth-or-reality-pub-78847.(上网时间:2019年9月11日)而南欧的意大利、希腊则因财政政策和结构性改革等问题在2008年金融危机中与西欧发生过重大冲突。[注]Marek Dabrowski, “The Global Financial Crisis: Lessons for European Integration,” Economic Systems, Vol. 34, No.1, 2010, 38-54.东欧、南欧议席上升可能迫使两大党团的“核心区”成员向东欧和南欧做更多妥协。例如,人民党2019年上半年曾以违反欧盟法治规则和攻击欧委会主席容克为由冻结匈牙利青民盟的成员身份。选举后,人民党与第二大党团社民盟的差距缩小到28个议席,其中青民盟席位约占一半。青民盟对于人民党维持其议会第一大党团身份至关重要,人民党因而将很可能恢复青民党的成员身份,并在法治等方面向匈牙利妥协。社民盟内意大利社民党是第一大党,南欧也是社民盟议席最多的地区,这可能意味着社民盟在针对欧理会提出的意大利财政上不负责任的惩戒问题上会更袒护意大利。

人民党和社民盟向东欧、南欧地区妥协的做法有可能使其在西欧和北欧进一步失去民心,从而对东欧和南欧的依赖进一步加大。这种趋势发展下去,社民盟和人民党可能成为东欧和南欧国家为主的党团,而复兴欧洲和绿党则将西欧和北欧“核心区”的代表,届时欧盟内地域的差别很可能因为党团的地域分化而被放大。

二、欧盟碎片化原因分析

欧盟碎片化与主流政党衰落以及欧盟成员国内部的碎片化有直接关系,也反映出欧洲议会选举次等选举和抗议性选举的性质。

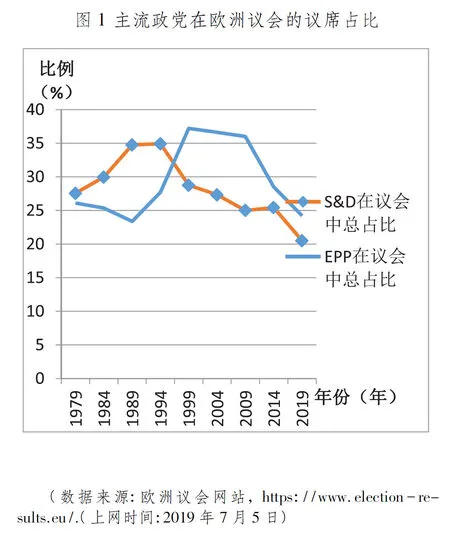

第一,以社民盟内政党为代表的意识形态中间偏左的政党和以人民党团内政党为代表的意识形态中间偏右的主流政党政策立场趋同,而两者均不能有效回应当前欧盟面临的挑战,使其支持率大幅下滑。[注]Hanspeter Kriesi et al, West European Politics in the Age of Globalization, Cambridge University Press, 2008, p. 15自20世纪90年代以来,社民党、工党等中左翼主流政党已经接受全球化和市场经济,[注]林德山将左翼政党分为温和左翼,激进左翼和极端左翼。主流左翼政党、中左翼政党指的都是温和左翼。详见林德山: “欧洲中左翼政党面临的挑战”,《探索与争鸣》, 2012年第3期,第 66页。保守党、基民盟等中右翼主流政党则接受福利国家的主张;中右翼政党还接受种族平等、同性恋权利等一度由左翼所倡导的社会主张,这使中左和中右的主流政党失去意识形态的辨识度。与此同时,主流中左翼和中右翼政党对贫富分化、环境危机、移民危机等新挑战缺乏有效应对,这使大量选民开始寻找新的支持对象,它们或者是极端的民粹主义政党,或者是以环保为其核心主张的绿党,这导致一些选民转而支持极端的左翼或右翼政党,而处于意识形态光谱中部的社民盟和人民党在欧洲议会的议席下降(见图1)。

从图1可以看出,在1979~1999年的四次选举中,社民盟和人民党在欧洲议会选举中呈此消彼长的关系,一党议席的下降往往伴随另一党议席的上升,但两党总体议席数稳定,并且占到议会一半以上。在以左右意识形态来划分的政治光谱中,中间派选民主要在中左和中右政党之间摇摆。然而,自1999年以来的四次选举中,除2014年选举社民盟议席占比略微上升外,两大党团的席位一致呈递减趋势,两者在欧洲议会的议席比重也不断下降,大量选民开始转向两党以外的其他政党,两党也最终失去议会多数。在这种背景下,一些学者认为意识形态的左右之分已经不能贴切地区分各方在移民、一体化、贸易、是否反精英和反建制以及政治认同上的不同态度,欧洲范围内正在出现政治重组,“左”和“右”的欧洲正在被“开放的欧洲”和“封闭的欧洲”所取代,欧洲已经形成新的政治光谱,而新的政治势力和大量新政党涌现。[注]详见:Christopher Johnston, Howard G. Lavine, and Christopher M. Federico, Open Versus Closed: Personality, Identity, and the Politics of Redistribution, Cambridge University Press, 2017.

第二,欧盟碎片化的直接原因是其成员国内部的碎片化。一方面,新议题的出现以及主流政党在应对这些议题上不得人心,迫使大量选民开始在主流政党外寻找其他选项,这就催生出大量 “单一议题”(single issue)政党或“有限议题政党” (niche parties)。[注]Thomas M. Meyer and Bernhard Miller, “The Niche Party Concept and Its Measurement,” Party Politics, Vol. 21, No. 2, 2015, pp. 259-271.有限议题政党的特征是集中关注于十分有限的议题,因此适合被翻译成“有限议题政党”。因其所获得的支持仅限于某些地区或特殊的社会经济群体国内一些研究也将其翻译成“小生境政党”。例如,近年来针对移民问题而出现的大量极右翼政党。[注]Cas Mudde, “The Single‐issue Party Thesis: Extreme Right Parties and the Immigration Issue,” West European Politics, Vol. 22, No. 3, 1999, pp. 182-197.另一方面,因特网和社交媒体的广泛使用使政治出现“脱媒化”(disintermediation),有魅力的政治领袖可以绕开传统政党的组织结构与其支持者建立直接联系,这使他们可以快速组建新型政党,并直接从选民中获得支持。[注]Roberta Bracciale and Antonio Martella, “Define the Populist Political Communication Style: the Case of Italian Political Leaders on Twitter,” Information, Communication & Society, Vol. 20, No. 9, 2017, pp. 1310-1329. 例如,英国的“脱欧”党从正式成立到参加欧洲议会选举并大获全胜仅不到四十天时间,其组织结构为有限公司,并给与其党首法拉奇(Nicholas Farage)政党事务的绝对控制权。其结果是在多数欧洲国家, 新政党开始大幅涌现,议会中政党数量也在不断增加,各国内部权力碎片化趋势加剧。据统计,自2000年以来,欧盟各国进入议会的新政党多达94个,[注]Andrea Kendall-Taylor, Erica Frantz and Joseph Wright, “Why the Fragmentation of European Politics Could Bode Poorly for Democracy,” The Washington Post, June 5, 2019.仅2015~2017年间就有31个。[注]“Estonia Politics in 2018: An Overview,” https://china-cee.eu/2018/12/20/estonia-political-briefing-estonian-politics-in-2018-an-overview/.(上网时间:2019年8月2日)欧盟范围内兴起了一股“新政党浪潮”,意大利“五角星运动”(Five Star Movement),西班牙“公民党”(Ciudadanos)和“我们能党”(Podemos),德国“另类选择党”(Alternative for Germany),希腊的“河流党”(Potami)、“独立希腊人党”(ANEL)和“激进左翼联盟”(Syriza),以及法国的“共和国前进党”都是其中之一。这些政党分散了中左和中右翼政党的选票,打破了传统的政治格局,使欧盟各国内部权力碎片化加剧。

第三,就欧洲议会选举本身而言,次等选举(second order election)和抗议性投票是政党呈现强烈地域特征的重要原因。欧洲议会选举对大多数选民而言,其重要性次于国内的总统选举和议会选举。在欧洲议会选举中,大多数选民并不是根据欧盟问题来进行投票,而是根据国内情况投票。[注]Karlheinz Reif and Hermann Schimmitt, “Nine Second Order National Elections: A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results,” European Journal of Pollitical Research, Vol. 8, No. 1, 1980, pp. 3-44.一些议题在不同国家国内政治中重要性不同,其吸引选票的能力也不尽相同。例如,对中东欧以及南欧国家而言,环境问题并不是其最重要的国内政治议题,更激进的气候变化政策甚至可能给部分东欧国家造成沉重的经济负担。以波兰为例,其50%的能源来自煤炭,要在2050年实现净零排放的重要手段将是用俄罗斯的天然气取代煤炭,但这面临诸多政治阻碍,因而这一地区的选民并不支持绿党。但是在西欧国家,气候变化问题已经成为最重要的议题,特别是在“青年人气候运动”(youth for the climate)席卷西欧发达国家后,人们对气候问题的重视程度大为提高,绿党也因此在这些国家获得大量选票。以德国为例,绿党已经一跃成为德国第二大政党,并且在30岁以下的年轻人中得票率已经超过基民盟成为第一。另外,欧盟议会选举在实际运行中发挥惩罚机制的功能, 大量选民通过欧洲议会投票来表达对本国执政党的不满,即抗议性投票。[注]Simon Hix and Michael Marsh, “Punishment or Protest? Understanding European Parliament Elections,” The Journal of Politics, Vol. 69, No. 2, 2007, pp. 495-510.例如,英国支持“留欧”和“脱欧”的选民对于工党和保守党的“脱欧”政策强烈不满,因而将选票投给了两党之外的其他党派,导致脱欧党、自民党和绿党的选票大幅增加。[注]“European Elections the ‘Ultimate Protest Vote,” BBC News, May 12, 2019.

三、欧盟碎片化的影响

欧盟碎片化将对欧洲一体化进程,特别是欧盟内部决策产生两方面的负面影响。一方面,欧洲议会内否决行为体(veto players)数量增加,难以组建稳定联盟,这给欧盟出台统一政策增加了难度。乔治·泽比利斯(George Tsebelis)将“否决行为体”定义为对决策有影响力的行为体,一般来说,否决行为体的数量越多、自我指向性(self-referencing)越强,政策共识形成的难度就会越大。[注]George Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton University Press, 2002, pp.19-38.传统两大党团席位减少,绿党、“复兴欧洲”和极右翼认同与民主党的崛起,大大增加了欧洲议会内否决行为体的数量。同时,人民党与社民盟在20世纪90年代后意识形态开始接近,因而可以在欧洲议会形成较为稳定的联盟,从而长期控制欧洲议会的决策。尽管人民党和社民盟与绿党、“复兴欧洲”在某些方面主张一致,但在其他许多方面则存在巨大差异,这使其难以组建稳定的党团联盟而把控欧洲议会多数席位。另一方面,欧盟内部不同区域在一些价值理念和议题上的分化加剧。西、北欧与东欧在法治、环保等理念上的差距拉大,而与南欧在财政紧缩或扩张以及是否进行结构性改革等问题上也存在巨大分歧。

否决行为体的增加以及地域分化加剧将增强欧盟形成统一政策的难度。具体表现在:

第一,欧盟出台激进的气候变化政策将面临挑战。欧洲议会选举后,绿党一跃成为欧洲议会第四大党团和德国第二大政党,这意味着欧盟新一届领导班子必须在气候变化问题上有所作为。[注]德国此前因依赖煤炭而在气候变化问题较为消极,并没有支持去年法国等提出的关于2050年实现净零排放的联合声明。“Proposal to Spend 25% of EU Budget on Climate Change,” BBC News, May 8, 2019.目前,新一任欧委会主席冯德莱恩(Von der Layen)已提出要将欧盟在2050年之前实现净零排放作为其工作重点,并得到多数西北欧国家支持。但大多东欧国家对煤炭等化石能源仍有很高的依存度,并已经落后于欧盟2014年出台的《2020~2030年气候与能源政策框架》所规定的减排目标。[注]“Off Target: Ranking EU Countries’ Ambition and Progress in Fighting Climate Change,” Climate Action Network Europe Report, June 18, 2018,欧盟出台更为激进的气候政策势必从客观上加剧东欧国家与西北欧国家在气候减排上的分歧,并很有可能使欧盟气候政策形式大于实质。[注]2018年底,欧委会已经发布欧盟在2050实现净零排放(net zero emission)的路线图,新上任的欧委会主席也明确表示将支持这一路线图并将应对气候变化作为其执政期的核心任务。Chloe Farand, “Climate A ‘Signature Issue’ as Ursula von der Leyen Anointed EU Chief,” Climate Home News, July 16, 2019.

第二,欧盟下一轮预算谈判的难度可能增加。欧盟多年期预算谈判(Multi-annual Financial Framework)的准备工作将于2020年3月份正式启动,并需要于2021年12月前获得欧洲议会正式通过,但欧洲议会碎片化将使这一过程更加艰辛。首先,人民党和社民盟失去议会多数,而复兴欧洲和绿党议席大幅增加,这使下一轮欧洲预算必须反映后两者的利益诉求。绿党将要求欧盟大幅增加减排和应对气候变化方面的预算,其中,法国、荷兰和西班牙在内的八个成员国已建议将下一轮欧盟预算的25%用于气候变化。[注]“Proposal to Spend 25% of EU Budget on Climate Change,” BBC News, May 8, 2019.“复兴欧洲”则要求增加欧盟统一防务方面的支出。在英国脱欧可能使欧盟每年失去近100亿欧元的财政贡献的情况下,这意味着欧盟必须削减其他方面的支出,而这可能会加剧欧盟的内部矛盾。[注]英国对欧盟的实际财政贡献还应该减去其获得的财政返还,又称回扣(rebate),其数值相当于英国财政贡献的近一半。如果英国能够协议脱欧,那么其将向欧盟支付418亿欧元的“分手费”,这有助于缓解英国脱欧后欧盟的财政紧张状态;但如果英国“硬脱欧”,那么欧盟将得不到任何分手费。其次,预算问题与其他问题挂钩,这将加深“核心区”与东欧、南欧国家的矛盾。东欧和南欧国家要求增加以结构性基金(structural funds)为主的经济较好地区对较差地区的经济补偿,而“核心区”国家则希望将结构性补偿与东欧地区的法治,以及南欧地区“负责任的财政行为”挂钩。[注]Lily Bayer, “European Parliament Backs Plan to Link EU Funds to Rule of Law,” Politico, April 19, 2019.这势必使新预算谈判复杂化。此外,人民党和社民盟仍是议会最大党团,但“核心区”议席下降使两大党团在预算问题上可能出现内部分裂,给新一轮预算通过欧洲议会表决带来更多不确定性。总而言之,党团间权力分散化、地域分化以及主要党团内部权力碎片化三者的叠加效应,将给欧盟新一轮财政预算带来前所未有的挑战。

第三,绿党议席大幅增加可能使未来欧盟推动对外自由贸易的步伐放慢。[注]欧洲议会在对外贸易方面的作用,详见:Van den Putte, Lore, Ferdi De Ville, and Jan Orbie, “The European Parliament’s New Role in Trade Policy: Turning Power into Impact,” CEPS Special Report, No. 89, 2014, http://aei.pitt.edu/51025/1/CEPS_SR_89_EP_New_Role_in_EU_Trade_Policy.pdf.(上网时间:2019年9月11日)《里斯本条约》的“同意程序”(consent procedure)规定欧洲议会对所有贸易类协定拥有否决权,任何协定必须获得欧洲议会多数票通过。[注]“同意程序”意味着欧盟代表在贸易谈判中必须特别重视欧洲议会的诉求,并通过欧洲议会国际贸易委员会(European Parliament Committee on International Trade简称INTA)保持与欧洲议会的沟通,也使欧洲议会可以影响欧盟对外贸易谈判的进程。详见: Lachlan McKenzie and Katharina L. Meissner, “Human Rights Conditionality in European Union Trade Negotiations: the Case of the EU-Singapore FTA,” Journal of Common Market Studies, Vol. 55, No. 4, 2017, p. 11.在通常情况下,欧洲议会在对外贸易方面会有左右之分。欧洲绿党和欧洲联合左翼/北欧绿色左翼对快速推进对外自由贸易持反对态度,认为这对欧盟更高的环保和劳工标准不利。[注]Lore Van den Putte, Ferdi De Ville, and Jan Orbie, “The European Parliament’s New Role in Trade Policy: Turning Power into Impact,” p. 6. 即使这样,欧洲议会仍然在2010年否决了欧盟与美国就SWIFT银行信息交换达成的临时协议以及 2012年的《反假冒贸易协定》(Anti-Counterfeiting Trade Agreement)。例如,绿党和欧洲联合左翼/北欧绿色左翼曾要求欧盟停止与美国的自由贸易谈判。绿党席位大幅增加会使欧盟在推动对外自由贸易方面更难形成共识。尽管欧盟大力推动自由贸易的政策立场不会发生根本性改变,但绿党将在谈判中注入更多关于环保、人权、透明度等方面的要求,这很可能会增加欧盟自由贸易谈判的难度,并可能对中国与欧盟谈判双边投资协定产生不利影响。

第四,欧洲议会碎片化将在短期内使欧盟扩张的希望减小。欧洲议会对欧盟内部涉及财政的事务有决定权。新成员加入涉及到欧盟内部财政分配问题,因此欧洲议会在决定欧盟是否继续扩张、如何扩张、何时扩张等问题上都发挥着重要作用。欧盟下一轮扩张将针对西巴尔干地区的阿尔巴尼亚、塞尔维亚、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃和北马其顿。[注]“EU Enlargement: The Next Seven,” BBC News, September 14, 2014. 这些国家中塞尔维亚与黑山共和国已经正式开启与欧盟的加入(accession)谈判,阿尔巴尼亚和北马其顿则仍然需要获得欧洲理事会通过才能启动这一谈判,但一明确为欧盟成员国候选人。除西巴尔干国家外,土耳其虽然自2005年已正式启动加入欧盟的谈判,但外界普遍认为这种希望十分渺茫。其中,欧盟已经就加入问题启动与塞尔维亚和黑山共和国的谈判,欧委会还建议尽快启动与阿尔巴尼亚和北马其顿的相应谈判。[注]Pascal Letendre-Hanns and Radu Dumitrescu, “Commission Recommends New Enlargement Talks,” The New Federalist, June 2, 2019.然而,新一轮选举后人民党和社民盟对欧洲议会的控制力下降,反对欧盟继续扩张的右翼政党在法国、希腊、意大利、匈牙利和英国都获得大量议席,这使欧盟内反对继续扩张的力量增强。同时,德国基民盟和社民党在欧洲议会选举中失去大量席位后,国内局势不稳使德国议会作出推迟启动新一轮加入谈判的决定,而法国马克龙则明确反对欧盟扩张。缺乏欧盟层面的共识和法德共识,欧盟向西巴尔干地区扩张的希望大幅减小。

第五,意大利与欧盟在财政上的冲突可能激化,欧盟面临的金融风险增加。意大利极右翼政党“北方联盟”(Lega Nord)在欧洲议会选举中获得第一,这将使其在联合政府中处于更为强势的位置。“北方联盟”主张施行以单一税制为基础的减税措施,大幅增加财政赤字,这势必加剧意大利与欧委会的冲突。目前,意大利公共债务已达到其GDP的132%,远高于欧盟不超过60%的规定。如果“北方联盟”的减税政策得以实施,意大利财政赤字将快速增加。在2010年的欧元区危机中,欧洲央行被迫对希腊、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、塞浦路斯进行债务救助,以避免这些国家出现大规模债务违约。意大利是欧元区第三大经济体,其债务水平在欧盟内仅次于希腊。如果意大利陷入债务危机,欧洲央行将难以对其救助,而这将导致欧元大幅贬值,甚至使整个欧元区陷入新一轮经济萧条。尽管欧委会于2019年7月初决定暂不对意大利启动超额赤字程序(excessive deficits procedure)的相应惩戒措施,[注]European Commission, “Commission Concludes that An Excessive Deficit Procedure Is No Longer Warranted for Italy at This Stage,” Press Release, July 3, 2019, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3569_en.htm.(上网时间:2019年9月11日)但“北方联盟”的胜选在未来很可能加剧欧盟与意大利在债务方面的冲突,并可能引起一系列连锁反应,从而加大欧元区的金融风险。[注]如果欧委会认为意大利的债务问题过于严重并启动超额赤字程序进行惩罚,那么意大利需向欧洲央行缴纳相当于其GDP0.2%的押金。如果意大利拒绝合作,其将面临大额罚款等更为严厉的措施,从而加重意大利国内的经济困境。详见Caroline Mortimer, “European Commission Recommends Disciplinary Action Against Italy over Debt,” Reuters, June 6, 2019.

与此同时,欧盟碎片化也将对中欧关系产生一定影响,其中利弊兼而有之。

一方面,从有利的角度看,主要表现有两点。一是中欧气候合作将迎来新机遇。绿党和“复兴欧洲”力量的增强将为欧盟出台更为激进的气候政策提供条件,欧盟也将加大力度支持清洁能源和绿色科技方面的创新,这为中欧推动气候合作带来了新机遇。美国于2020年11月正式退出《气候变化巴黎协定》后,中欧在气候变化方面的合作将成为推动全球气候行动的关键。气候变化也将成为中欧深化双边共识与理解的关键领域,这在中美关系部分走向“新冷战”的情况下尤为重要。中国应继续以积极的姿态推动国内减排与国际气候谈判,鼓励中国企业与研究机构把握机遇参与中欧清洁能源和绿色技术方面的合作。

二是欧盟可能难以形成针对中国投资的统一强制性政策。2019年3月,欧盟委员会发布了一份战略政策建议(strategic policy proposal),将中国称为“系统对手”(systemic rival),4月又出台了针对中国在一些关键领域如航天,电信设施,机器人等“关键行业”投资实施审查机制(screening mechanism)的计划。但是,针对中国的欧盟层面统一措施需要各成员国一致通过。欧洲议会选举后,中东欧与西欧的地区差异、社民盟和人民党的内部分裂,特别是意大利与欧委会在预算方面的矛盾都意味着欧盟可能更难形成对于中国投资的统一政策。

另一方面,欧盟碎片化对中国也产生了一定的负面影响。其一是欧盟出台更高的环境标准可能对中欧贸易带来不利影响。新一届欧盟领导班子将环境作为其工作重点,有可能出台更高的环保标准。高环保标准对欧盟的企业和产品有利,却可能成为中国企业和商品进入欧盟市场的门槛。例如,欧盟已经出台有关不使用一次性塑料制品的相关建议,并很可能在不久后出台禁止一次性塑料制品的相关立法。这意味着中国企业和出口商必须大幅调整出口欧盟商品的包装,降低其在环境方面的负面影响,才能继续对欧盟市场出口。在中美贸易战的背景下,欧洲市场对于维护我国贸易稳定至关重要,中国需要对欧盟法律法规的调整进行提前准备,以防止其干扰对欧洲市场的出口。

其二是对“一带一路”倡议有一定冲击。受英国脱欧以及欧洲议会碎片化的影响,欧盟下一轮财政预算可能吃紧,并有可能大幅削减针对国际发展和援助类支出,这意味着欧盟“欧亚联通战略”在资金方面可能更加困难。对于中国而言,一方面欧盟的联通战略将更难以与中国的“一带一路”倡议相竞争,甚至流于一纸空文。另一方面,这也意味着两者难以实现对接,中欧可能在一些国家和地区失去资金合作和技术合作的机会。○