摄影180年在中国

克里斯多夫·菲利普

“摄影180年在中国”展,掀开了摄影成为19世纪以来中国视觉文化最重要组成部分的新篇章。这是中国摄影发展中的一个重大进步:几乎全部使用拍摄后不久就制作的原版照片来呈现摄影在中国发展的历程。在过去的两个世纪里,不断发生在中国的社会和经济动荡,损毁了无数的原版照片。因此,中国的博物馆想要收藏一套完整的讲述中国摄影的原版照片,是一件很困难的事。“摄影180年在中国”展由一个具有国际视野、了解中国摄影的学者和策展人组成的团队来运作,将前所未有地展示摄影在中国的发展历程。

“摄影180年在中国”展按时间顺序分为4大板块。第一部分为19世纪40年代摄影术进入中国至1911年清朝消亡这一时期的原版照片;第二部分主要講述20世纪初鲜为人知的中国艺术摄影起源;第三部分是纪实性的摄影,如20世纪30年代和40年代的抗日战争;第四部分展示了20世纪90年代至今,中国当代摄影家所取得的卓越的艺术成就。他们富有想象力的作品表现了几十年来中国所发生的巨大变革,如快速的城市化、蓬勃发展的经济以及充满活力的新消费文化。同时,当代摄影也展示了数字革命所带来的新的影像制作形式。我相信,通过这次展览,观者将重新认识中国摄影遗产的丰富性和多样性。

马良 草船借箭之二 艺术微喷 100×85cm 2005

晚清:原版的重拾

埃米尔· 瑞斯菲尔德 女乐师 蛋白照片 18×26cm 1870年代

缤伦照相馆 清末两妇女与儿童合影 蛋白照片 27×21cm 1870

展览的第一部分从19世纪40年代摄影术进入中国开始,由著名的英国早期亚洲摄影史学家泰瑞·贝内特(Terry Bennett)策展。摄影术于1839年在法国和英国同时被发明,于侣42年传入中国。19世纪40年代至50年代,中国最早的照相馆出现在租界。这些由西方人创办和经营的照相馆主要拍摄肖像,同时拍摄可在欧美销售的商业照片,如城市、风景、建筑和人物。虽然此时的拍摄过程缓慢,技术难以掌握,拍摄结果不可预测,但在外国人经营的照相馆帮工的中国人很快地掌握了摄影技术。到了19世纪50年代末,香港的赖阿芳等有才华的中国摄影师有了自己的照相馆,经营着兴旺的肖像照生意。

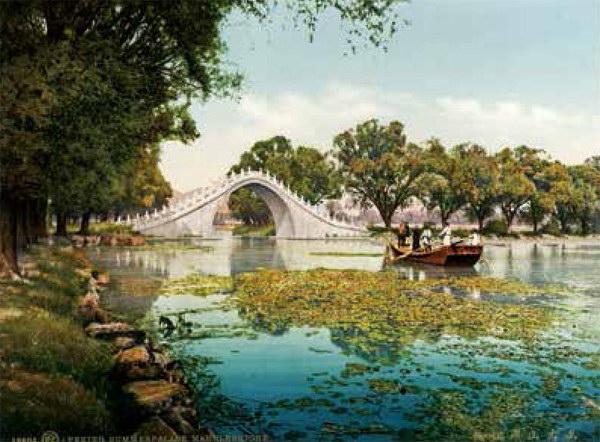

苏黎世石印公司 颐和园风景彩色石印法 16.5×22.5cm 1900

宝记照相馆武汉黄鹤楼蛋白照片21×27cm 1888

第二次鸦片战争后,外国人获取了无须签证即可在中国自由旅行的权利。在香港经营照相馆的英国摄影师约翰·汤姆森(John Thomson)利用这个机会,携带着大画幅相机、冲洗药水和制作底片的大尺寸玻璃板,穿越内地多个省市进行拍摄,行程达6500多公里。他于1873年至1874年在英国出版了4卷《中国与中国人的画册》,其中就包括200多幅他所拍摄的不同地区及人物的照片。

威廉·桑德斯上海理发店蛋白照片20×26cm 1870年代

民国:艺术摄影的摇篮

舒新城江畔银盐纸基 24×19cm 1930年代

郎静山 晓汲清江银盐纸基 24×16cm 1934

展览的第二部分由摄影史学家陈申策展,展示了1912年至1949年中国第一批艺术摄影团体的兴起。摄影在20世纪初发生巨变,照片开始越来越多地出现在图书和报刊上,摄影技术的简化让摄影者大量增加,在世界各地都涌现出许多小众化、精英化的艺术摄影团体。

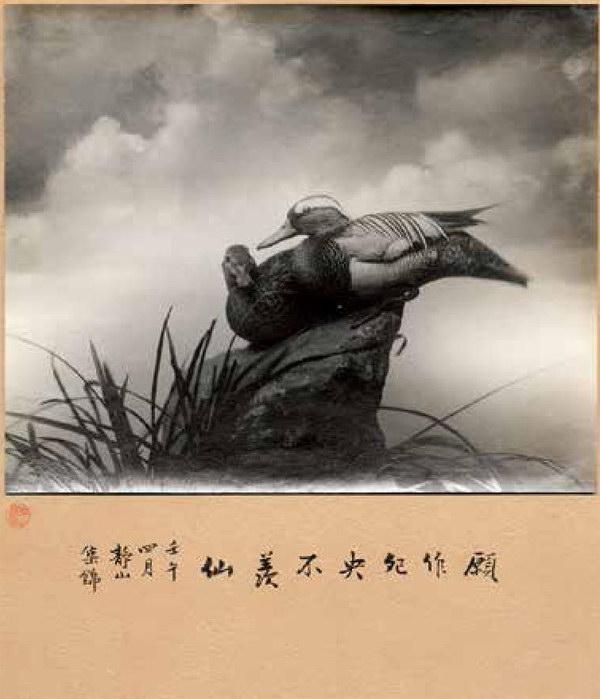

在1919年“五四运动”和文化复兴的推动下,艺术摄影团体开始出现在中国的大城市。陈万里和黄振玉于1923年在北平创立了“光社”,组织了社员作品展,并由刘半农主编出版了“光社”年鉴。陈传霖、聂光地和卢施福于1930年在上海成立的黑白影社,后来成长为中国最大的艺术摄影社团。他们参加了欧美的国际艺术摄影展,并出版杂志向国人介绍了国外的著名摄影家和作品。郎静山在20世纪30年代成为中国最受欢迎的摄影艺术家之一。他运用复杂的摄影蒙太奇技术,成功地重新诠释了中国水墨画的经典主题,并运用富有想象力的方式暗示了作品中的空间关系。

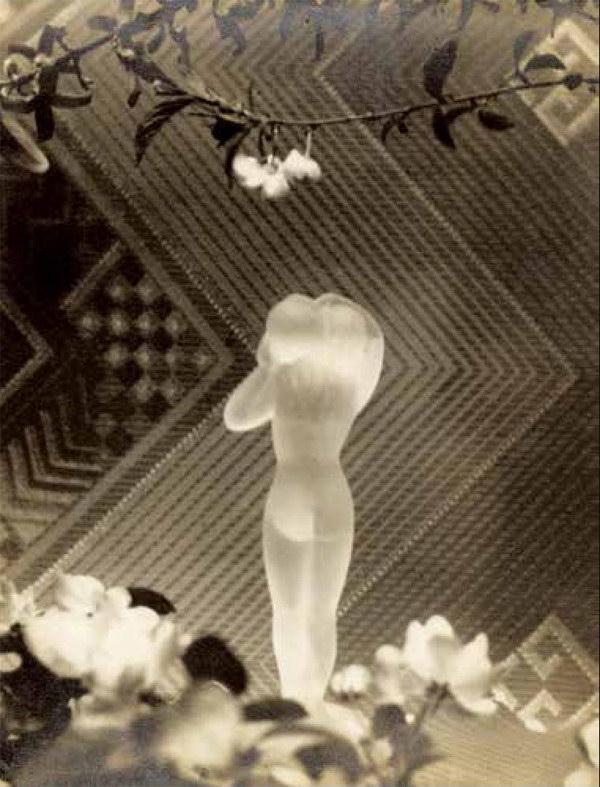

20世纪30年代,不少有前途的年轻摄影师为了生计不得不放弃自己对艺术的追求。在上海美术专科学校学习绘画的吴印咸,20世纪20年代在上海以开设照相馆为生。在他早期的职业生涯中,他创造出的柔焦风格得到了国际摄影界的追捧,其对摄影美学的深刻理解,为在中国共产党领导的解放区建立战时现实主义摄影和电影的独特的视觉语言做出了贡献。

徐德先才 双影银盐纸基24×18cm 1930年代

金石生 剪影银盐纸基 22.5×30cm 1934

郎静山 愿作鸳鸯不羡仙银盐纸基22.8×27.6cm 1920年代

骆伯年 汲瓮银盐纸基 29.5×20cm 1930-1940

纪实:从画意到新纪实

由摄影史学者曾璜策展的第三部分,展示了20世纪中国摄影史上最重要的脉络之一,即具有中国特色的现实主义的纪实性摄影。这一部分首先介绍的是在20世纪30年代至40年代的民族危机中,摄影在动员民众时所发挥的重要作用。其中的代表人物是沙飞,他是上海黑白影社的成员。1937年,沙飞北上加入八路军,成为战地摄影师。他是一位出色的摄影师,也是一位高效且精力充沛的组织者,他和助手石少华开设了培训项目,帮助年轻一代的摄影师拍摄充满情感、具有革命乐观主义精神的现实主义作品。他们还创办了《晋察冀画报》报道中国共产党领导下的抗日战争,举办了旨在唤起民众爱国情怀的摄影展。

这类摄影作品在20世纪50年代很好地记录了中华人民共和国在住房、教育、公共卫生、农业和工业等领域的成就。这些影像由当时石少华带领的新华社摄影部向国内外发表,并定期刊登在《人民画报》等报刊上。

呂楠 西藏人民生活 银盐纸基 27.1×40.6cm 1999

中国的纪实性摄影在1976年9月毛泽东逝世和改革开放之前,就开始发生了显著的变化。随着改革开放的来临和社会的巨大变革,新的摄影组织“四月影会”成立,并在1981年自行解散之前,举办了三次影响巨大的题为“自然·社会·人”的摄影展。

徐肖 冰树上的哨兵 银盐纸基 61×51cm 1940

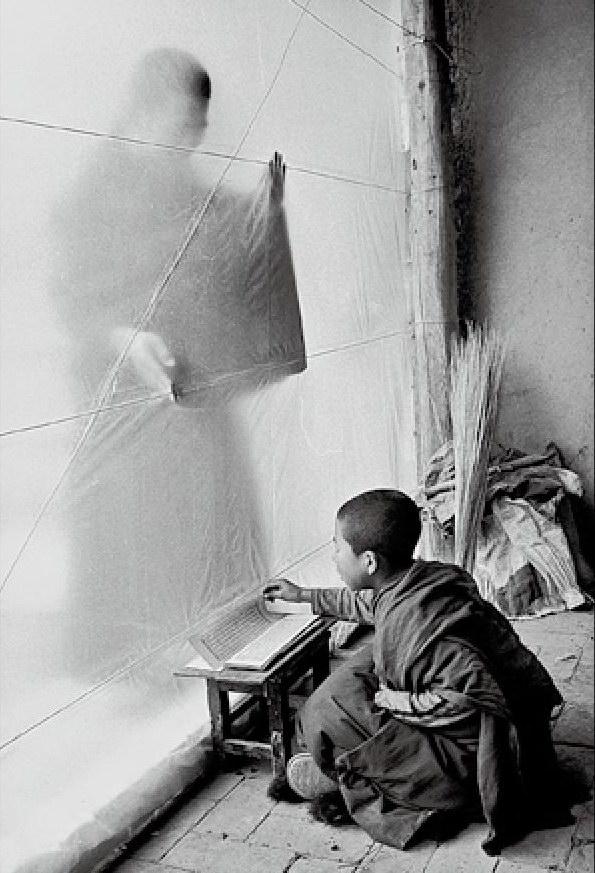

杨延康 背诵经文的小僧人 银盐纸基 61×51cm 2007

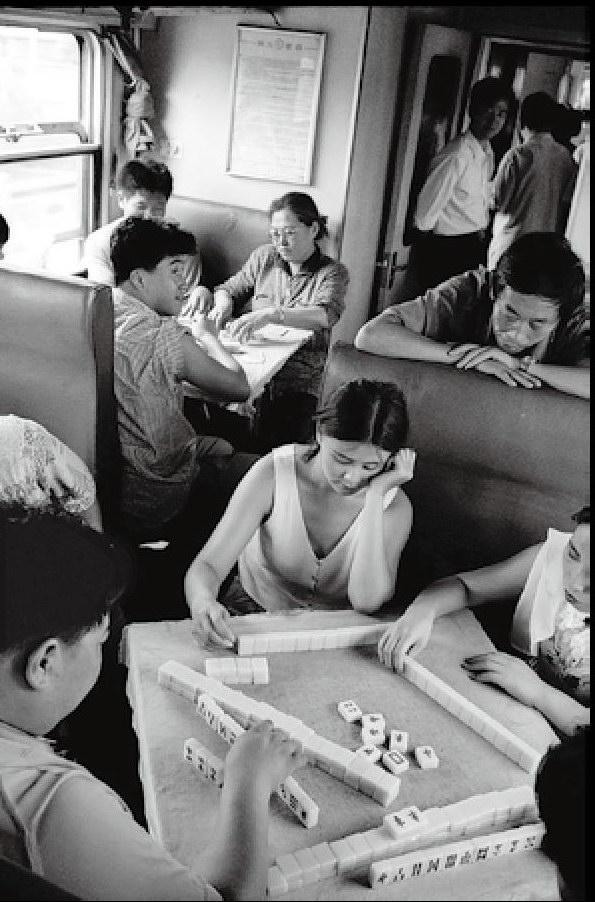

王福春 火车上的中国人银盐纸基 61×51cm 1995

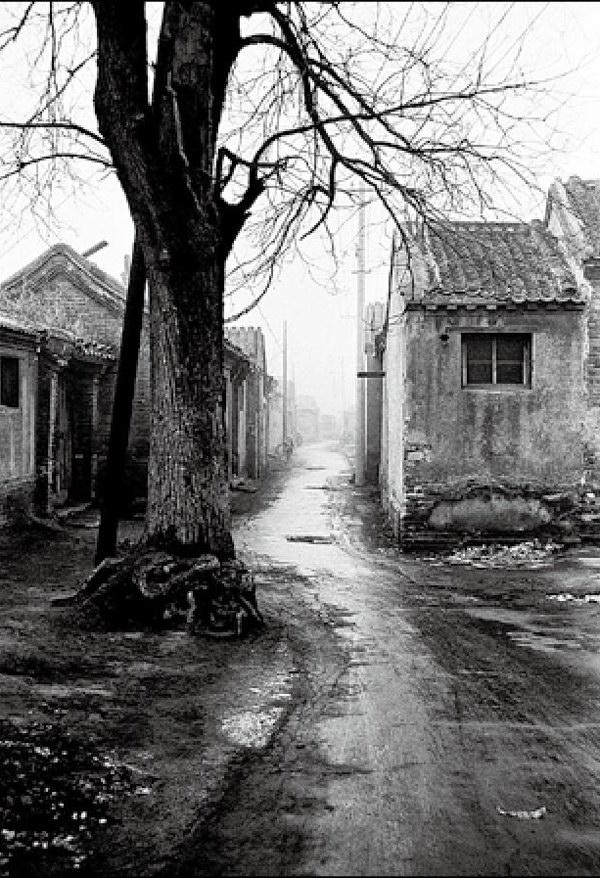

徐勇 前井胡同艺术微喷 60×80cm 1989

魏德忠 凌空除险 艺术微喷 61×51cm 1960

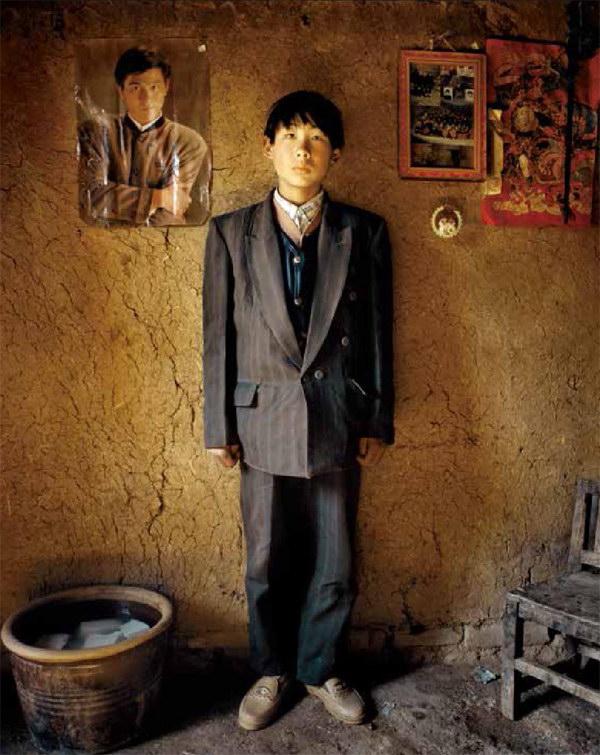

20世纪70年代末至80年代初,多地出现了类似“四月影会”这样的摄影团体,如1979年在广州成立的“人人影会”,其成员包括具有影响力的纪实摄影师安哥。西安的“陕西群体”成立于20世纪80年代初,他们主张用“人本主义”看待中国的现实社会,让摄影人关注其独特的历史和环境所造就的个体。20世纪80年代至90年代,纪实摄影在中国的繁荣让摄影师开始重视长期项目的拍摄,坚持拍摄者的个人参与,并极力避免主题先行。比如侯登科拍摄的“麦客”,张新民拍摄的珠三角农民工,徐勇拍摄的20世纪90年代被拆除前的北京胡同,姜健在农村家中中堂拍摄的《主人》肖像和吕楠极具情感渗透力的“精神病人”等作品。

姜健 主人系列 艺术微喷 100×80cm 1997

于德水 大河万岁 艺术微喷 110×275cm 1985

当代摄影:新理念

蒋志 0.7%的盐 艺术微喷51.8×91.6cm 2009

展览的第四部分是20世纪90年代以来的中国当代影像艺术,策展人是中央美术学院美术馆总策展人王春辰。这一时期,许多年轻的中国艺术家开始利用摄影作为他们艺术实践的媒介。同时,越来越多的年轻摄影人开始将自己的作品视为中国当代艺术的重要组成部分。尤其在世纪之交,艺术家和摄影师的作品往往反映着社会和经济变化,不仅是城市场景,也包括重要的社会关系和日常生活的变化。

优秀的中国当代影像艺术作品,同时具有严谨的观念、想象的力度和视觉形式的创新,如宋冬创作的让人惊叹的关于行为艺术的摄影文献;张大力拍摄的中国城市空间不断发生的拆迁和新建筑物交织的影像;王庆松通过模仿中国历史名画的视觉构成,重新诠释了自己对中国新兴的消费文化的讽喻;洪浩、海波和庄辉以独特的照片,展现了快速发展的现代化社会对旧的群体和个人身份认同感的重塑。

数字技术在短短数年内彻底改变了世界,也理所当然地改变着摄影。20世紀90年代初提出的人们很快将生活在“后摄影时代”的预言,已经被证明是不准确的。摄影没有死亡,它被越来越多地嵌入到新的数字图像中并传播开来。中国新一代摄影人成长于数字图像制作技术的环境中,尽管他们在创作中仍使用传统的光化学技术,但他们明白自己生活在一个由数字和网络主导的文化中。这是一个深刻的变化,正如本次展览所展示的那样:摄影在过去180年的经历同样是深刻的。

“摄影180年在中国”展示了在欧洲发明的摄影,如何被中国摄影人精心地转化为国家现代化过程中不可或缺的视觉遗产。作为展览的策展人,我们希望观者能从展示的中国摄影历史中获取新的认知,也希望该展览能推动官方文博机构和私人藏家开始建立摄影收藏,从而印证和展示19世纪以来中国摄影所取得的非凡成就。

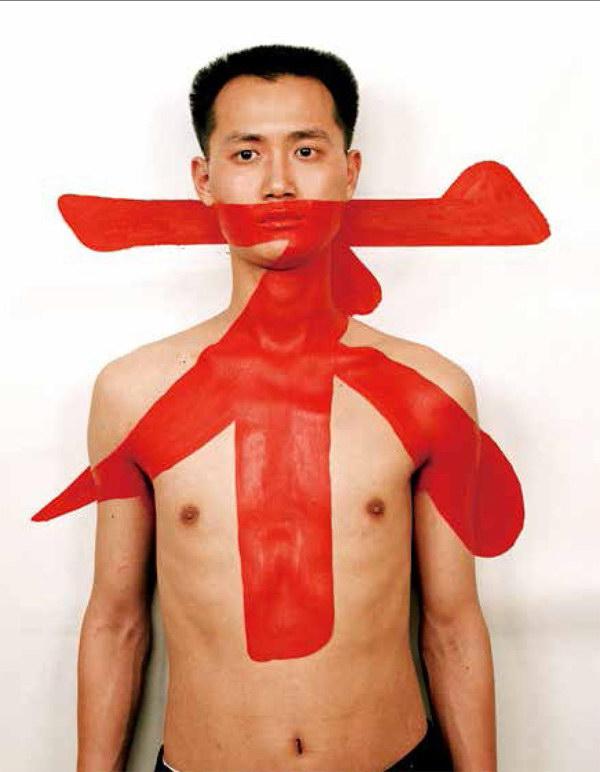

邱志杰 纹身2 艺术微喷 120×90cm 1994

米玉明 冷系列-我在世界寻找我走丢的双胞胎姐妹艺术微喷 100×100cm 2012

张大力 拆-平安大道手工银盐相纸 100×150cm 1999

蔡东东 给予艺术微喷 134×186cm 2010