大学生毕业去向意愿分布及影响因素分析

肖启帆 李菲钰 刘德舜 陈泽宇

摘 要:本文从当今大学生毕业困惑出发,基于预调研、后期问卷调查和实地走访数据对大学生毕业去向分布及其影响因素进行深入研究;同时,从综合因素影响下意愿分布、排除客观因素后意愿分布及在校生意愿与毕业生实际数据差异分析三方面,为正处于未来走向选择关键阶段的大学生提供信息支持,旨在为在校生就业提供建设性建议。

关键词:大学生;毕业去向;影响因素

一、引言

据教育部公布数据,继2017年硕士研究生报名人数高涨之后,2018年硕士研究生报名人数继续增长。2017年11月27日发布的《2017—2018年度留学白皮书》显示,中国2016年出国留学人数相比2007年增长约74.3%;且过去十年间,中国出国留学人数逐年上升。另外,随着应届毕业生基数不断增加,研究生报名人数连年攀升,而海外研究生申请热度持续不退,所以大学生毕业去向的每一个选择竞争都日趋激烈。

由于毕业前期准备周期较长,精力耗费相当巨大,不同毕业选择对于人才要求侧重截然不同,这使得当今大学生毕业去向可考虑时间变短,且毕业去向决策成本变大。因此,结合现有政策和实际情况,了解当今大学生毕业去向分布及其影响因素显得尤为重要。

陈迎明教授提出,影响大学生就业的因素实质上是来自学生自身、家庭、学校以及社会四个维度。受到先前相关议题启发,本文将从综合因素影响下意愿分布、排除客观因素后意愿分布及在校生意愿与毕业生实际数据差异三方面展开研究。

二、大学生毕业去向分布及其影响因素

在我们本次所发放的392份问卷中,男生(占比49.74%)與女生(占比50.26%)对于大学毕业后去向选择分别为就业、国内读研、出国以及自主创业,所占比例分别为20.15%、70.41%、8.16%和1.28%。

在本次课题研究中,小组成员将学科分为不同种类,分别为人文类、法学类、商科类、理学类、工学类、农学类、医学类、艺术类以及军警类,所占比例分别为11.48%、4.59%、25.51%、14.29%、37.24%、1.79%、2.55%、2.3%和0.26%。此次问卷最终填写人数男女比接近教育部公布的往期毕业生男女的真实比例。

在对大学生毕业去向选择影响因素进行分析时,本组对以下几个因素进行了考虑,并将它们分类为外部因素与内部因素。其中,外部因素的定义是外界环境所造成的、难以把握和控制的因素,本次课题所研究的外部因素有所择学校、接受与自己选择毕业去向规划指导的频率、家庭经济状况、父母对自己毕业去向的意见、相关政策扶持和生源地性质;内部因素的定义是与自身密切相关的因素,本次课题所研究的内部因素有自身学科背景、参加相关实践频率、学习成绩和性别。

基于以上说明,对收到的392份问卷进行了数据分析,并对相应的变量因素进行赋值,如表1所示。

需要指出的是,在研究性别、学科背景以及生源地性质时,我们将这三个因素划分为分类变量;而在研究学分绩点排名和家庭月收入这两个因素时,根据因素其内涵进行相应赋值,如在研究学分绩点因素时,赋值越大表明这个同学成绩越好,且本组研究这两个因素赋值的依据是它们的组中值。

在研究父母意见、接受毕业规划指导频率、政策扶持力度以及参加学术研究活动频率这四个因素时,由于对毕业去向影响不太显著,本小组则采用描述统计来分析这四个因素。

根据以上赋值,我们建立如下计量模型,如式(1)所示。

(1)

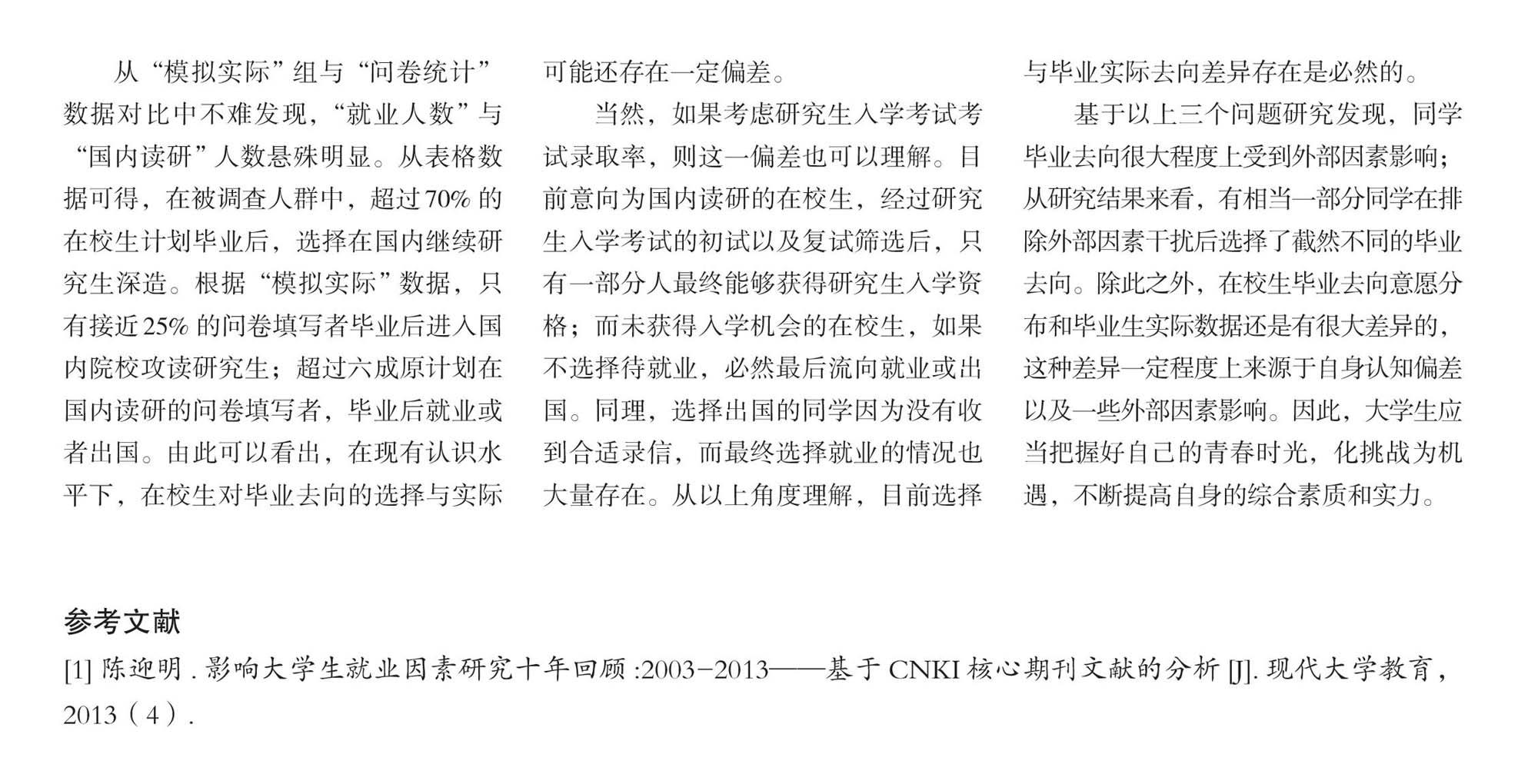

式中,p指的学生选择就业、读研、出国以及自主创业的概率;相应地,1-p指的是学生不选择就业、读研、出国或创业的概率。这样把因变量进行二分类,α0为截距;βi为回归系数,表示当因素作为自变量发生变化时,大学生毕业去向选择发生的变化;Xi为各个影响因素;ε为随机扰动项。由于将大学毕业去向分为四类,因此所做的四次二分类的回归结果如表2所示。

需要指出的是,在进行二分类回归时,在第一次回归模型中,我们将学生选择就业赋值为1,学生不选择就业赋值为2,其他三次的回归模型以此类推;将显著性水平设定在了0.05,即如果SIG.P<0.05时,认定其相关;当SIG.P>0.05时,认定其不相关。

由于选择自主创业这个毕业去向同学基数较少,利用分析软件所分析出来的SIG.P均大于0.05,所以对于这一个毕业去向的选择进行描述统计分析。

通过上述所作出的二分类的回归,我们有如下结论。

学生在选定就业时,学科背景带来的影响更为显著。通过将选择就业人数与相应填写问卷人数进行学科对比,发现各个学科之间选择就业比率存在明显差异,如艺术类选择就业率高达66.67%,其他学科选择就业率均为10%~25%。需要说明的是,由于军警类填写人数仅为1人,因此这一项不具备代表性意见,只能作为数据参考意见。但从总体上看,学科与就业之间确实存在显著关系。

第二,学生在选定国内读研时,学科背景也会产生比较显著的影响。同上述方法,我们发现除艺术类和军警类以外,其他学科选择国内读研率均在60%以上。

第三,学生在选定出国时,家庭经济情况有显著影响。在选择出国的同学中,家庭月收入在10 000以上的占比高达68.75%,这与其他三个毕业去向选择有显著差异。

第四,由于自主创业基数不足,因此在二元分类回归分析中,难以发现与其选择显著相关的影响因素,但通过观察同学们所填写的问卷发现,选择自主创业同学只来自工学类和商学类两类学科,这些同学对于父母意见的影响、政策扶持力度都持保守态度,就学术研究活动而言并不是经常参加。而通过观察有关学分绩点排名原始数据,发现学分绩点排名也是一个不可忽略的因素,后台数据显示,选择就业的同学学分绩点排名大多分布在专业前的30%~50%,而选择国内读研大多分布在专业前的5%~30%,选择出国的同学大多分布在专业前的15%~30%。

在分析同学们接受毕业规划指导频率、专业相关政策扶持力度、参加学术活动频率以及父母意见这四个因素时,发现前三个因素,各个毕业去向选择分布趋于一致;而当谈及父母意见时,选择出国留学同学一般会认为父母的意见比较重要,其中认为父母意见重要占比高达55.13%,高于选择就业的36.71%、国内读研的43.12%以及自主创业的20%。

接下来,对性别、学科背景、生源地性质、学分绩点排名以及家庭月收入进行了一次无序多分类逻辑回归,结果如表3所示。

从总体来看,学生学科背景以及家庭月收入对于同学们毕业去向选择有显著影响。除了上述方法,在问卷设计时,小组成员还让填写者根据外部因素和内部因素重要性进行排序;通过数据可以发现,选择自主创业的同学对于外部因素和内部因素把控理解和选择其他毕业去向的同学大不相同;选择自主创业的同学认为毕业规划指导以及自己的实践经历更重要;而选择其他三个毕业去向的同学一致认为学校和自己的学科背景更为重要。

三、大学生毕业去向倾向分布

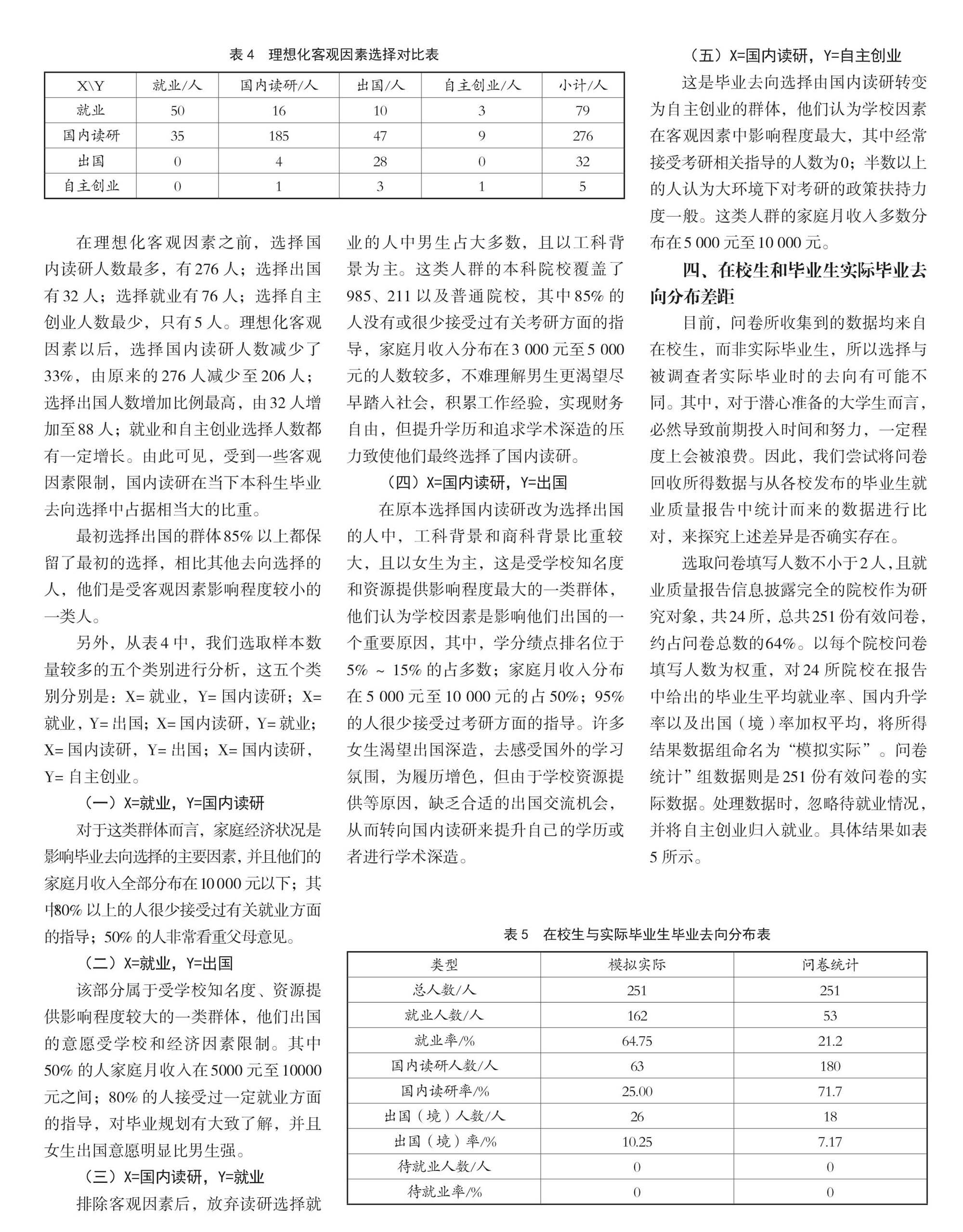

我们针对本次接受调查的大学生毕业去向意愿、倾向以及影响因素作进一步处理,即探究排除客观因素后的大学生毕业去向倾向分布。利用统计图表对样本资料数量特征及其分布规律进行描述,并选取样本量较大的几个类别进行分析,得出理想化客观因素,各去向选择具体变化如表4所示。

在理想化客观因素之前,选择国内读研人数最多,有276人;选择出国有32人;选择就业有76人;选择自主创业人数最少,只有5人。理想化客观因素以后,选择国内读研人数减少了33%,由原来的276人减少至206人;选择出国人数增加比例最高,由32人增加至88人;就业和自主创业选择人数都有一定增长。由此可见,受到一些客观因素限制,国内读研在当下本科生毕业去向选择中占据相当大的比重。

最初选择出國的群体85%以上都保留了最初的选择,相比其他去向选择的人,他们是受客观因素影响程度较小的一类人。

另外,从表4中,我们选取样本数量较多的五个类别进行分析,这五个类别分别是:X=就业,Y=国内读研;X=就业,Y=出国;X=国内读研,Y=就业;X=国内读研,Y=出国;X=国内读研,Y=自主创业。

(一)X=就业,Y=国内读研

对于这类群体而言,家庭经济状况是影响毕业去向选择的主要因素,并且他们的家庭月收入全部分布在10 000元以下;其中80%以上的人很少接受过有关就业方面的指导;50%的人非常看重父母意见。

(二)X=就业,Y=出国

该部分属于受学校知名度、资源提供影响程度较大的一类群体,他们出国的意愿受学校和经济因素限制。其中50%的人家庭月收入在5000元至10000元之间;80%的人接受过一定就业方面的指导,对毕业规划有大致了解,并且女生出国意愿明显比男生强。

(三)X=国内读研,Y=就业

排除客观因素后,放弃读研选择就业的人中男生占大多数,且以工科背景为主。这类人群的本科院校覆盖了985、211以及普通院校,其中85%的人没有或很少接受过有关考研方面的指导,家庭月收入分布在3 000元至5 000元的人数较多,不难理解男生更渴望尽早踏入社会,积累工作经验,实现财务自由,但提升学历和追求学术深造的压力致使他们最终选择了国内读研。

(四)X=国内读研,Y=出国

在原本选择国内读研改为选择出国的人中,工科背景和商科背景比重较大,且以女生为主,这是受学校知名度和资源提供影响程度最大的一类群体,他们认为学校因素是影响他们出国的一个重要原因,其中,学分绩点排名位于5%~15%的占多数;家庭月收入分布在5 000元至10 000元的占50%;95%的人很少接受过考研方面的指导。许多女生渴望出国深造,去感受国外的学习氛围,为履历增色,但由于学校资源提供等原因,缺乏合适的出国交流机会,从而转向国内读研来提升自己的学历或者进行学术深造。

(五)X=国内读研,Y=自主创业

这是毕业去向选择由国内读研转变为自主创业的群体,他们认为学校因素在客观因素中影响程度最大,其中经常接受考研相关指导的人数为0;半数以上的人认为大环境下对考研的政策扶持力度一般。这类人群的家庭月收入多数分布在5 000元至10 000元。

四、在校生和毕业生实际毕业去向分布差距

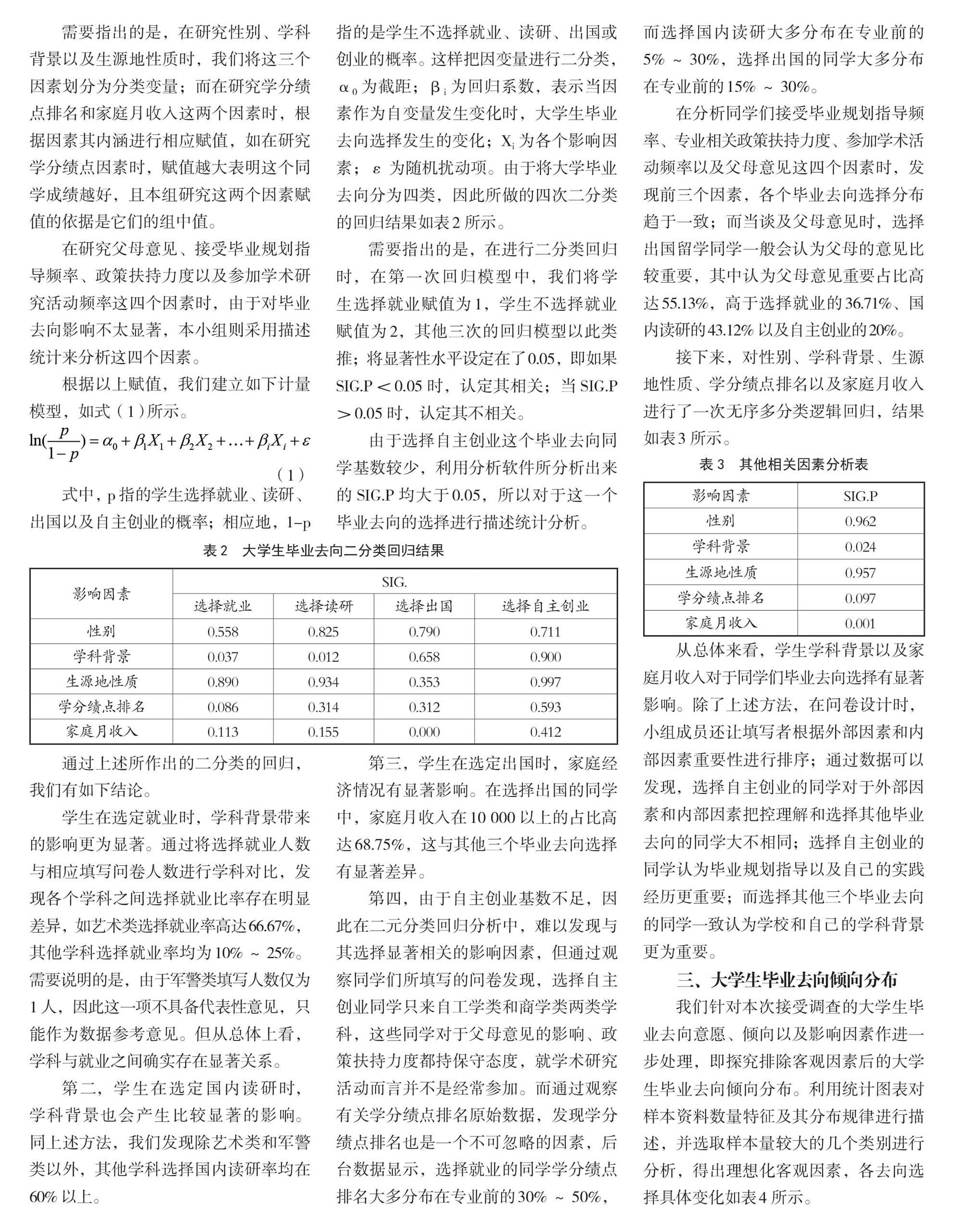

目前,问卷所收集到的数据均来自在校生,而非实际毕业生,所以选择与被调查者实际毕业时的去向有可能不同。其中,对于潜心准备的大学生而言,必然导致前期投入时间和努力,一定程度上会被浪费。因此,我们尝试将问卷回收所得数据与从各校发布的毕业生就业质量报告中统计而来的数据进行比对,来探究上述差异是否确实存在。

选取问卷填写人数不小于2人,且就业质量报告信息披露完全的院校作为研究对象,共24所,总共251份有效问卷,约占问卷总数的64%。以每个院校问卷填写人数为权重,对24所院校在报告中给出的毕业生平均就业率、国内升学率以及出国(境)率加权平均,将所得结果数据组命名为“模拟实际”。问卷统计”组数据则是251份有效问卷的实际数据。处理数据时,忽略待就业情况,并将自主创业归入就业。具体结果如表5所示。

从“模拟实际”组与“问卷统计”数据对比中不难发现,“就业人数”与“国内读研”人数悬殊明显。从表格数据可得,在被调查人群中,超过70%的在校生计划毕业后,选择在国内继续研究生深造。根据“模拟实际”数据,只有接近25%的问卷填写者毕业后进入国内院校攻读研究生;超过六成原计划在国内读研的问卷填写者,毕业后就业或者出国。由此可以看出,在现有认识水平下,在校生对毕业去向的选择与实际可能还存在一定偏差。

当然,如果考虑研究生入学考试考试录取率,则这一偏差也可以理解。目前意向为国内读研的在校生,经过研究生入学考试的初试以及复试筛选后,只有一部分人最终能够获得研究生入学资格;而未获得入学机会的在校生,如果不选择待就业,必然最后流向就业或出国。同理,选择出国的同学因为没有收到合适录信,而最终选择就业的情况也大量存在。从以上角度理解,目前选择与毕业实际去向差异存在是必然的。

基于以上三个问题研究发现,同学毕业去向很大程度上受到外部因素影响;从研究结果来看,有相当一部分同学在排除外部因素干扰后选择了截然不同的毕业去向。除此之外,在校生毕业去向意愿分布和毕业生实际数据还是有很大差异的,这种差异一定程度上来源于自身认知偏差以及一些外部因素影响。因此,大学生应当把握好自己的青春时光,化挑战为机遇,不断提高自身的综合素质和实力。

参考文献

[1]陈迎明.影响大学生就业因素研究十年回顾:2003-2013——基于CNKI核心期刊文献的分析[J].现代大学教育,2013(4).