对地铁电话闭塞法行车组织方案分析

王蒙

摘 要:本文主要研究当前地铁运营过程当中电话闭塞法行车组织的方案。在地铁运行过程当中应用电话闭塞法是一种非常简单有效的降低运营模式,通过电话闭塞法能够有效保证故障状态下的替代性闭塞模式运营状态。因此需要地铁相关运营人员加强对于电话闭塞法行车组织方案的掌握和了解,因此文章对行车组织过程当中电话闭塞法的区段划分模式进行简要分析,以期促进地铁列车运营安全与稳定。

关键词:城市轨道交通;地铁行车组织;电话闭塞法

1 电话闭塞法的特点分析

在地铁车辆安全运行的过程当中,地铁列车自动控制装备直接影响着地铁运行的安全性与稳定性,也是地铁系统中最为重要的信号模块。通过ATC也就是列车自动控制装备能够有效提升地铁列车行车指挥自动化水平。但是在地铁运营的过程当中难免会出现系统故障的问题,一旦设备发生故障或异常运行结果对整个地铁列车的运营安全性造成影响。因此在地铁运营管理过程当中加强降级运营模式的应用和掌握是非常必要的,在特殊情况下能够保证运营服务的正常開展,使列车故障对乘客出行的影响降到最低。在降低运营中,电话闭塞法是最为典型的运营模式之一,简单来说就是由车站行车值班人员通过电话的方式对车站的运行状态进行记录,从而完成对必塞的登记和办理。从这一角度来看,电话闭塞法脱离了电气设备和机械设备控制,具有非常高的灵活性和可靠性。借助电话闭塞法能够有效联系不同站点,将单个的站点串连成一线,保证地铁车辆运行过程当中车隔间距安全。随着城市地铁轨道公交的逐渐发展,当前新建地铁工程项目大多常用自动控制装置作为基本的必塞制式信号模块,从而提升列车运营过程当中自动化控制的质量和水平。而在基本闭塞设备出现故障无法投入运行的情况下,电话闭塞法等降级运营就是非常必要的环节。但是需要注意的是电话闭塞法虽然具有很强的灵活性,但是在行车组织方面安全性相对较低,你这电话闭塞法仅仅能作为临时使用的降低管理方式,一旦地铁设备恢复正常运营之后依旧需要转为基本的闭塞制式进行正常运行。另外为了保证电话闭塞法在运行过程当中的安全性和可靠性,实施调动指令的单位必须是行车调度员,并且在办理闭塞的时候严格遵循电话作业的要求,保障电话闭塞法运营模式下列车行进的安全性。

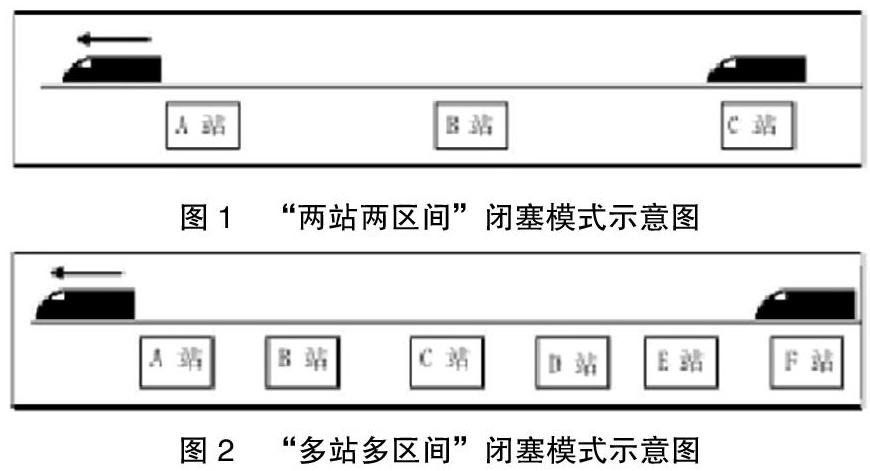

2 电话闭塞法的基本形式

常见的电话闭塞法在应用过程当中主要分为两种,根据区段和实际闭塞需求的不同形式,一种为两站两区间闭塞模式,另一种为多站多区间的闭塞模式。图1图2所示为不同模式下闭塞制式管理方式。简单来说,两站两区间的闭塞模式在管理时将a站b站c站作为闭塞车站管理点,而这三点中间则为两段闭塞区段。在故障模式下由c站向b站发出闭塞请求,在b站接受c站提出的闭塞请求之后要及时为接车记录进行准备。在这一模式下,a站与b站之间的区间则处于空闲模式,在a站台的列车完全出清。第二种电话闭塞制式的主要特点是由将a站、c站和f站设为闭塞站点,其中a站到c站中间的区段与c站到f站之间的区段为闭塞区段。在应用电话闭塞制式的过程中,由f站向c站发出闭塞请求,c站根据实际情况判断并接受闭塞请求,并且为接车进路做准备。与此同时在a站台的列车出清,从而使a站到c站的区间为空闲状态。

3 电话闭塞法的具体应用要点

两种电话闭塞法的基本应用形式流程都是从行车平车到确定列车驾驶模式到确认闭塞区段空闲状态到闭塞办理到解除或取消闭塞最后到准备进路。在这个过程当中对于电话沟通准确性有着非常高的要求,每一个站点在进行闭塞请求和确认时都必须要严格按照规章制度要求进行。列车占用闭塞区段时不仅需要做好话务沟通,还需要提供录票作为合理凭证,同一个闭塞区段内只能允许一辆地铁列车存在,发车时要根据车站行车人员的手势动作判断是否允许发车。在列车运营方式替换为电话闭塞法进行行车组织的过程中,需要非限制是人工驾驶模式进行列车调度,停在闭塞区段之内的列车只有在接收道路票凭证之后才能转入非限制式人工驾驶模式。为了确保列车行车调度的科学性与安全性必须要对闭塞区段的空闲状态进行确认,避免同一闭塞区段内存在两辆或以上的列车。在办理闭塞和解除取消闭塞的环节必须要对车站区间内的运行状态进行确认,做好电话记录和行车指定管理。

4 小结

电话闭塞法相比于其他意义上的闭塞行车组织方案而言就更强的灵活性,避免电气设备以及机械设备的控制影响。这就使得在应用电话闭塞法时,需要加强对于闭塞手续的办理。文章基于分析地铁行车组织过程当中电话闭塞法的应用特点,重点关注地铁行车组织当中的主要环节和注意事项,从而有效避免在行车调度时出现重复闭塞的问题。这也需要地铁管理人员加强地铁行车调度和车站值班等管理内容,严格按照规章制度科学办理列车接发业务,提升列车运营过程当中的安全性是可靠性。

参考文献:

[1]马斌.新建地铁城市首条线路电话闭塞法方案探讨[J].科技创新导报,2017(02):67-68,70.

[2]易卓君.津滨轻轨电话闭塞法行车实施现状分析及改进[C].2015中国(天津)区域轨道交通发展及装备关键技术论坛暨第24届地铁学术交流会论文集,2015:357-362.