家庭协同护理模式在初产妇中的应用效果考察

沈丹

【摘 要】目的:考察家庭协同护理模式在初产妇中的应用效果。方法:选择128例初产妇为研究对象,随机分为观察组和对照组,各93例。其中对照组初产妇实施常规护理措施,而观察组初产妇在对照组初产妇基础上实施家庭协同护理干预,评价观两组初产妇的分娩结局及产后恢复情况。结果:观察组初产妇的顺产率、盆底收缩力、角色适应评分显著高于对照组初产妇,总产程时间、产后出血、住院时间、产后抑郁评分则显著低于对照组初产妇,且差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:与常规护理相比,对初产妇采用家庭协同护理可有效提高顺产率,降低总产程时间、住院时间和产后出血量,改善盆底功能,消除或缓解抑郁心理状态,使初产妇快速适应母亲角色,具有非常好的临床应用效果。

【关键词】家庭协同护理;初产妇;应用效果

【中图分类号】R71 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2019)04-0211-02

近年来,随着社会经济的持续进步及人民群众自我意识的不断提高,对孕产阶段的保健要求也逐步提高,已经成为妇幼保健工作的一项重大内容。由于初产妇是首次分娩,周围陌生环境非常容易诱导产妇滋生负面心理,而且还要面对角色转变所致压力,如果不适当处理,不但不利于分娩,而且还会影响产后恢复[1]。所以,对初产妇实施科学合理的护理措施非常有必要。研究显示,协同护理模式有助于构建良好的护患关系,缓解或消除不良情绪,促使产妇顺利分娩,适应角色转变,有利于产后恢复,弥补普通护理措施的不足[2]。基于此,本文研究了家庭协同护理模式在初产妇中的应用,具有良好的临床效果,具体如下:

1 材料和方法

1.1临床资料

选择2018年3月~2019年3月期间在我院分娩的128例初产妇为本次研究对象,随机分为对照组和观察组,各64例。所有研究对象均排除存在凝血功能障碍、软产道受损以及胎盘残留等情况。其中对照组产妇年龄范围24~36岁、平均年龄27.9±3.3岁;孕周38~42周,平均孕周39.2±0.7周;观察组年龄范围23~34岁、平均27.6±2.9岁;孕周38~42周,平均孕周39.6±0.9周。两组产妇的临床资料比较,差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)。

1.2护理方法

1.2.1对照组

住院期间对照组初产妇实施常规护理措施,主要为知识宣教、定期检查、护患沟通等。

1.2.2观察组

观察组初产妇除了采用常规护理措施外,还实施家庭协同护理模式。具体有(1)一对一指导初产妇的责任家属,包括心理疏导、分娩和育儿相关知识宣教等,并开展考核评估。(2)设置家属课堂,每日19点在会议室开展知识培训与讲座,初产妇责任家属不准迟到或缺席。分娩之前由责任护理人员对孕产妇及责任家属进行孕期保健注意事项、分娩知识宣贯、饮食指导和心理疏导等干预;分娩完成后为初产妇及责任家属开展母乳喂养、育儿相关知识宣教,鼓励家属一起帮忙照看新生儿,以消除或缓解初产妇的压力和疲倦。(3)建立初产妇护理记录,由责任家属每天记录初产妇的生理行为和心理活动,并且提出接下来一天的护理方案,由责任护理人员审查后提出优化建议。(4)允许初产妇及其家属参观助产室和科室,深入了解相关医疗环境,做好心理准备。(5)允许初产妇丈夫或其他家属陪伴分娩全过程,提供充分的心理支持。(6)定期举行初产妇及其家属的交流活动,促进家属之间沟通护理经验,带动病房良好气氛,但需注意掌握活动强度以防对初产妇休息与恢复造成影响。

1.3评价指标

1.3.1分娩结局

观察记录两组初产妇的分娩结局情况并进行比较,包括总产程时间、产后2h 出血量和住院时间。

1.3.2产后恢复情况

比较两组初产妇产后盆底康复、产后抑郁、角色适应等指标,并进行比较。(1)采用Oxford SeMe评分标准对盆底收缩力进行评价,采用0-5分计分制,分数越高代表盆底功能越强。(2)采用抑郁自评量表对抑郁程度进行评分,得分越高,则表示产妇的抑郁程度就越高[4];(3)采用吴婉华等人制订的母亲角色适应调查问卷[5]对产后母亲角色适应情况进行调查,分数越高则代表角色适应能力越强。

1.4统计学处理

本次研究所有数据都采用EpiData软件进行录入,并建立数据库,然后通过SPSS18.0软件对数据进行统计分析。计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

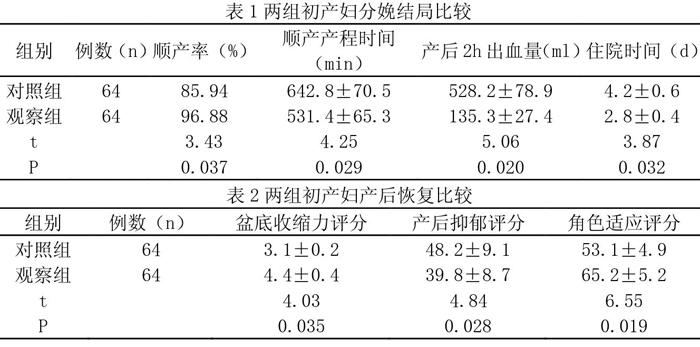

2.1两组初产妇分娩结局比较

两组初产妇分娩结局比较如下表1所示。

2.2两组初产妇产后恢复比较

两组初产妇产后恢复比较如下表2所示。

3 讨论

对于初产妇来说,其内心要经受自家庭、社会等角色转变形成的沉重压力。相关研究显示[6],产妇角色转变处理不佳则会滋生焦虑、抑郁、恐惧、强迫以及敌对等不良情绪。焦虑、抑郁是产妇中最为易见的不良心理状态,尤其是初产妇,因没有生产经验,更容易产生焦虑、紧张及恐惧等不良心理[7],严重影响产妇的分娩结局及产后恢复[8]。所以,医护人员在對初产妇采取全面治疗的同时,也应注重心理、生理方面的护理干预,对产妇分娩结局和产后恢复的改善具有极其重要的临床价值。

家庭协同护理模式是基于普通护士责任制护理之上进行发展的,其鼓励家属以主人的意识参加到初产妇的围产阶段护理[9]。家属通过一对一的针对性指导,全面掌握心理疏导措施、分娩和育儿相关知识,将家属从作为单一的情感支持与寄托上升至类似于护士责任制的专业护理。设立责任家属促进了医护人员和待产妇之间的情感沟通,使医护人员意志的传递更准确、更直接,有效防止了待产妇的心理抵触。由丈夫或者其他家属全程陪伴初产妇分娩,使家属见证产妇分娩疼痛,从而促进家庭成员之间的相互理解及情感融合,从而创造出良好的分娩、育儿环境,降低产后焦虑及抑郁心理的产生。有研究显示[10],对初产妇实施家庭协同护理,能够显著利于产后恢复,提高生活质量水平。

本次研究结果显示,观察组初产妇顺产率显著大于对照组产妇,总产程时间、产后出血及住院时间均显著小于对照组初产妇(P<0.05),提示采用家庭协同护理模式可有效促进良好的分娩结局。此外,观察组初产妇盆底收缩力角色适应评分显著高于对照组初产妇,产后抑郁评分显著低于对照组初产妇(P<0.05),从而提示家庭协同护理模式有助于促进初产妇产后恢复。

4 结论

与常规护理相比,对初产妇采用家庭协同护理可有效提高顺产率,降低总产程时间、住院时间和产后出血量,改善盆底功能,消除或缓解抑郁心理状态,使初产妇快速适应母亲角色,具有非常好的临床应用效果。

参考文献

[1] 陳再文.初产妇心理状态对分娩质量的影响程度及护理干预效果[J].当代护士旬刊,2017(4):88-90.

[2] 宋瞻.协同护理干预模式对初产妇妊娠结局及产后恢复的影响[J].健康前沿,2016, 23(10):100.

[3] 李妙洪.盆底肌训练联合电刺激对产后骨盆底功能的影响[J].药物与人,2014(6):55 -55.

[4] 方翠娴.SAS或SDS评估量表在晚期癌症患者中的应用[J].中国现代药物应用,2015(15):237-239.

[5] 杨芳,刘冬梅,向庆丽.家庭跟进式护理对初产妇产后康复的影响[J].国际护理学杂志,2014,33(1):36-39.

[6] 高国萍,夏明翠.心理干预对初产妇分娩方式及满意度的影响[J].当代护士旬刊,2017(5):104-106.

[7] 步慧芳,高琳.拉玛泽减痛分娩法在初产妇中的应用效果观察[J].卫生职业教育,2019,37(3):164-165.

[8] 林英.家庭协同护理模式对初产妇分娩结局和产后恢复的影响研究[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(59):251-252.

[9] 兰秀秀,陈小姣,石秀凤.家庭协同护理模式对高龄产妇产后抑郁及生活质量的影响[J].中国临床护理,2019,11(1):42-45.

[10] 王青华.家庭协同护理对初产妇分娩结局及产后恢复的影响[J].中外女性健康研究,2018(18):141-142.