经肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼对中晚期原发性肝癌患者血清甲胎蛋白异质体的影响研究

黄雪梅 郭英君

【摘 要】目的:探究经肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼对中晚期原发性肝癌患者血清甲胎蛋白异质体的影响。方法:给予两组中晚期原发性肝癌患者均实施经肝动脉化疗栓塞术,术后4天给予观察组患者服用阿帕替尼,比较两组中晚期原发性肝癌患者治疗前以及治疗3个月后的甲胎蛋白值以及两组患者的不良反应发生情况和复发率。结果:经肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼治疗的观察组患者治疗3个月后的甲胎蛋白值明显低于对照组,且不良反应发生情况以及复发率均小于对照组,两组差异比较,P<0.05,具备统计学分析意义。结论:经肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼对中晚期原发性肝癌患者血清甲胎蛋白异质体能够缩小肿瘤的转移范围,降低血清甲胎蛋白,降低患者的病情复发情况,在临床上值得推广。

【关键词】肝动脉化疗栓塞术;阿帕替尼;原发性肝癌;甲胎蛋白异质体;影响

【中图分类号】R735.7 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2019)09-0120-01

原发性肝癌早期缺乏特征性的表现,可无任何不适,常于普查或体检发现。症状明显后多数为中晚期。肝区疼痛是最常见的症状。多数以上患者以此为首发症状,多持续性隐痛、胀痛,夜间或劳累后加重,癌肿累及橫膈时有右肩背部牵涉痛。伴发热、腹胀、食欲减退、乏力、消瘦等全身和消化道症状。中晚期原发性肝癌患者的肝脏呈进行性肿大,质地坚硬,边缘不规则,表面凹凸不平的局限性肿块,可伴压痛。临床上中晚期原发性肝癌患者一般采用经肝动脉化疗栓塞术进行治疗,但术后患者的血清甲胎蛋白仍会出现升高情况,因此要联合阿帕替尼治疗,本文就经肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼对中晚期原发性肝癌患者血清甲胎蛋白异质体的影响进行探究,结果如下[1]。

1 资料与方法

1.1一般资料

选择2017年6月底到2019年1月初接受本院诊治的90例中晚期原发性肝癌患者作为本次的研究对象,根据患者的诊治时间进行随机分组,一组为对照组,一组为观察组。对照组患者中,男性患者有26例,女性患者有19例,年龄在44-72岁之间,均年龄在(58.6±4.7),观察组患者中,男性患者有27例,女性患者有18例,年龄在45-74岁之间,均年龄值范围在(58.8±4.9),所有患者均经过B超检查确诊为中晚期原发性肝癌,中晚期原发性肝癌,比较两组患者的一般资料,其差异值极小,P>0.05,有探究意义。

1.2治疗方法

给予两组中晚期原发性肝癌患者均实施经肝动脉化疗栓塞术,术前6小时禁止患者禁食禁。术前半小时可给患者静脉镇静剂。采用经皮穿刺,从股动脉内将导管插进肝动脉,做肝动脉的造影,确认肝癌肿瘤的供血动脉,然后利用导管或者微导管的办法,注射适量的药物和栓塞剂,术后给予患者穿刺处压迫止血15min再加压包扎,沙袋压迫6h,保持穿刺側肢体伸直24h。术后4天给予观察组患者服用阿帕替尼,1次/d,1次/2片,5mg1次。4周为一个疗程,持续治疗12周。

1.3评价标准

- 比较两组中晚期原发性肝癌患者治疗前以及治疗3个月后的甲胎蛋白值。胎蛋白值的临界点为0-25ug/L。低浓度阳性指标数值在25ug~400ug/L之间 ,高浓度阳性指标数值在400ug/L以上。

- 对比两组中晚期原发性肝癌患者的不良反应发生情况以及复发率。不良反应包括白细胞减少、恶心呕吐、发热、贫血、转氨酶升高、骨髓抑制。

1.4统计学分析

2 结果

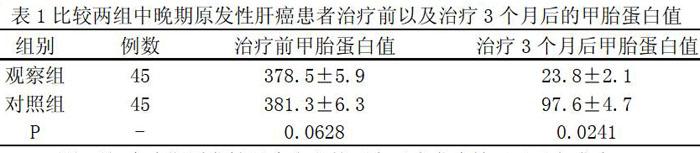

2.1比较两组中晚期原发性肝癌患者治疗前以及治疗3个月后的甲胎蛋白值

通过表1的数据显示,可以了解到观察组患者与对照组患者治疗前的甲胎蛋白值差异极小,P>0.05,无统计学分析意义,治疗3个月后,观察组患者的甲胎蛋白值明显低于对照组,两组差异比较,P<0.05,具备统计学分析意义[2]。

2.2对比两组中晚期原发性肝癌患者的不良反应发生情况以及复发率

通过表2的数据显示,可以了解到观察组患者不良反应发生情况以及复发率均小于对照组,两组差异比较,P<0.05,具备统计学分析意义。

3 讨论

经肝动脉化疗栓塞术是一种微创的治疗方式,它具有创伤小、疗效好、不良反应低、恢复快等特点,阿帕替尼作为一种靶向治疗药物,其药理病学是一种合成的新型酪氨双激酶抑制剂,能够有效改善中晚期原发性肝癌患者的血清甲胎蛋白,经肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼对中晚期原发性肝癌患者血清甲胎蛋白异质体具有巨大的影响,能够缩小肿瘤的转移范围,降低血清甲胎蛋白,降低患者的病情复发情况,在临床上值得推广,通过回顾本次结果,经肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼治疗的观察组患者治疗3个月后的甲胎蛋白值明显低于对照组且不良反应发生情况以及复发率均小于对照组,两组差异比较,P<0.05,具备统计学分析意义[3]。

参考文献

[1] 杨泽冉, 苏天昊, 尉建安, et al. 肝动脉化疗栓塞术联合阿帕替尼治疗中晚期原发性肝癌疗效评价[J]. 中国肿瘤临床, 2017, 44(17):880-885.

[2] 何凡, 陈旭东, 林振文,等. 中晚期肝癌患者应用经导管肝动脉化疗栓塞(TACE)联合阿帕替尼治疗的效果分析[J]. 肿瘤药学, 2018, v.8(3):85-88.

[3] 李威, 满文玲, 郭欢庆,等. TACE联合甲磺酸阿帕替尼治疗中晚期肝癌的临床研究[J]. 肿瘤药学, 2017, 7(1):74-78.