超微血流成像技术评价颈动脉硬化斑块稳定性及预测脑卒中的应用价值

冯华

【摘 要】目的:探讨超微血流成像技术评价颈动脉硬化斑块稳定性及预测脑卒中的应用价值。方法:选择我院经颈动脉常规超声检查发现的颈动脉粥样硬化斑块患者60例参与研究,给予超微血流成像检查,并与超声造影结果进行对比。结果:共计检查斑块114个,超微血流成像检查和超声造影检查的结果无统计学差异(P>0.05),二者对斑块内新生血管分级情况比较显示出良好的一致性。脑梗死组和非脑梗死组相比,前者新生血管分级程度显著升高(P<0.05)。结论:斑块中新生血管密度越高,发生脑卒中的风险就越大。

【关键词】超微血流成像技术;颈动脉硬化斑块;稳定性;脑卒中;应用价值

【中图分类号】R541.4 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8714(2019)12-0089-01

脑血管疾病是临床常见疾病类型,具有高发生率、高死亡率、高致残率等特点。关于缺血性脑血管事件的病理基础,就是颈动脉不稳定斑块破裂,激发血栓形成或破溃形成溃疡,在高速血流冲击作用下血栓或碎片脱落形成栓塞。因此,对斑块稳定性进行准确评价,对于颈动脉粥样硬化疾病防治策略的制定以及预防脑卒中具有重要意义。研究表明,斑块内新生血管形成可以诱发斑块内出血和斑块破裂,严重影响斑块的稳定性。近年来,关于斑块内新生血管的评估也受到广泛关注。常规颈动脉超声虽然可以对斑块位置、大小、回声情况进行判断,但是对于斑块内血管情况无法探知。超声造影能够对新生血管进行评价,但是,在推广方面存在问题。超微血流成像技术(SMI)是一种全新的微血管成像技术,能够高分辨率监测低血流速度的微血管,在本次研究中,探讨了SMI技术在颈动脉硬化斑块稳定性及预测脑卒中风险方面的应用价值,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

选择我院经颈动脉常规超声检查发现的颈动脉粥样硬化斑块患者60例参与研究,男性患者38例,女性患者22例,年龄分布区间为44-81岁,平均年龄为(65.83±10.84)岁,脑梗死患者33例,非脑梗死患者27例。

1.2方法:

所有患者均接受SMI检查和超声造影检查。采用具有SMI血流成像的彩色超声诊断仪(Aplio 500),设定探头频率Wie4-9MHz,取仰卧位,头部稍微后仰,颈部放松,偏向检查对侧,常规超声检查斑块位置、大小、回声状况,并测量颈动脉横切面斑块最大厚度。每条颈动脉选择一个斑块进行评估,如果患者为多发斑块,则选择颈总-颈内动脉移行部最大斑块,在二维声像图上找到斑块清晰处,启动灰阶模式超微血管成像模式,调节取样框大小,设定流速为1.3-1.5cm/s,稳定滑动探头,进行扫查,多切面观察新生血管情况,记录血管位置及数量。

采用Sonovue造影剂,活性成分为六氟化硫,用无菌0.9%氯化钠注射液稀释至5ml,摇匀后备用,选择SMI观察到的斑块内点、线状强回声最丰富区域,探头保持不动,启动造影模式,将造影剂经患者肘静脉快速团注,随机推注5ml 0.9%氯化钠注射液冲管,连续扫查,直至斑块处造影剂排空,存储动态图像,以备分析。

1.3统计学方法对比患者超微血流成像检查结果与超声造影结果。

采用SPSS21.0统计学软件对数据进行分析,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

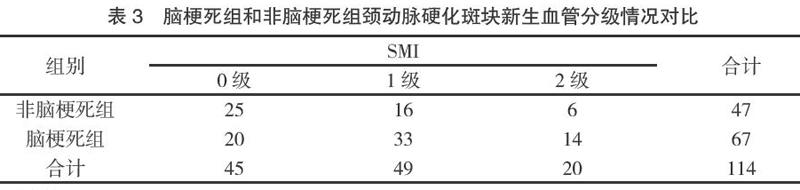

2. 1CEUS和SMI检测斑块内新生血管情况对比

60例患者共计检出斑块114个,CEUS和SMI检测斑块内新生血管情况详见下表1,经检验,无统计学差异(P>0.05)。

2.2CEUS和SMI检测斑块内新生血管分级情况对比

详见下表2,二者具有较好的一致性,Kappa=0.7881。

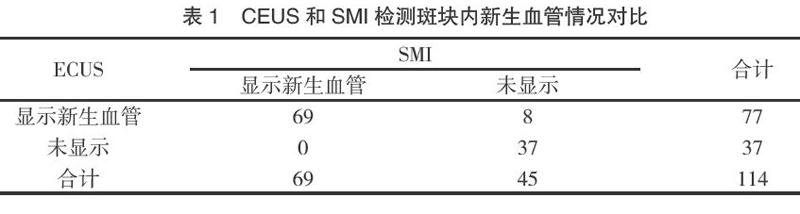

2.3脑梗死组和非脑梗死组颈动脉硬化斑块新生血管分级情况对比

详见下表3,脑梗死组和非脑梗死组SMI检查结果显示,脑梗死组新生血管密度显著高于非脑梗死组,经检验,P<0.05。

3 讨论

根据相关临床研究[1],斑块内新生血管与易损性动脉粥样硬化斑块存在明显的一致性。由于斑块内新生血管是由简单内皮细胞围成的管道,周围缺乏结缔组织及基底膜的支撑,血管脆性较大,容易发生破裂出血的问题,从而引发缺血性脑卒中。研究发现,斑块新生血管数量与临床表现密切相关,危险度越高,则新生血管的形成密度也会越高。目前,超声造影用于观察斑块的微血管关注,对于评估颈动脉斑块易损性起到了重要作用,但是,该方法对技术要求较高,操作费时,同时也存在造影剂过敏风险。因此,SMI作为一种创新的血管成像技术,其通过自适应的计算方法,将低速血流的多普勒信号同组织运动产生的多普勒信号进行区分,实现对低流速细小血管的辨别。在本次研究中,探讨了SMI和CEUS检测颈动脉斑块内新生血管的分级情况,结果显示,超微血流成像检查和超声造影检查的结果无统计学差异(P>0.05),二者对斑块内新生血管分级情况比较显示出良好的一致性,与相关学者的研究报道[2]具有相似性。同时本研究还发现,脑梗死组和非脑梗死组相比,前者新生血管分级程度显著升高(P<0.05),与相关学者的研究[3]具有一致性,肯定了SMI对脑卒中事件的预测价值。

参考文献

[1] 严春阳,李斌,陈宾生,等.超微血流成像技术对颈动脉斑块新生血管的诊断价值[J].中国基层医药,2018,25(6):737-740.

[2] 常小妮,谢瑱,沈亚梅,等.超微血流成像在评价颈动脉硬化斑块稳定性中的应用及其对脑卒中的预测价值研究[J].陕西医学杂志,2018,47(12):1532-1535.

[3] 杨德斌,姚晓华,王静,等.超微血流成像评价颈动脉斑块新生血管与缺血性脑卒中的关系[J].中國医学影像学杂志,2018,26(12):934-939.