武侠电影与香港社会演化

荣智慧

21世纪的第二个十年以来,香港的社会格局经历了巨大的改变和轮转,某种强烈的情绪和政治参与欲从数次社会运动中喷薄而出。在英国殖民统治结束20余年后,一种新的身份危机逐渐显形。

自2019年夏天始,这一危机的长久持续,甚至使诸多政治学家和境内同胞“失语”:既痛心于香港本土青年与其父辈、境内同辈的“灵魂撕裂”,更惊诧于曾弥散在大众文化中的民族想象的全然丧失。

也许,今日香港这份剧烈而急迫的危机意识,和摇摆的矛盾,早已集中呈现在香港电影工业所独有的“武侠电影”序列之中。

古典中国

武术作为传统“国术”,在香港、台湾和澳门地区有着独特的象征色彩。香港无线电视台每日定时播放国歌,画面由武术、中医、书法、水墨画、刺绣和团圆饭组成,因为对近代历史的巨大阐释分歧和对“革命”及其合法性的不同理解,“国术”成为了国家符号的不二选择。

“国术”意味着一个前现代意义上的中国—1840年以前的中国—朝代更迭,但依然是一个以儒家为主流的大一统“文化中国”。武侠小说和武侠电影一样,本身具有无可置疑的“中国性”,“一个中国”的合法性在其承载下得以展开。它们的另外一个重要特点,是在庙堂之外,构建一个纯粹由想象搭建的意识形态乌托邦,以供知识分子放置现实焦虑。

每当国家、社会转型,武侠小说或武侠电影总会最先担当起相应的社会文化功能。香港武侠电影的两次兴起,都和社会转型相关。第一次是20世纪六七十年代,第二次则是八九十年代之交。

比如,金庸的小说《笑傲江湖》,1967年开始在《明报》连载,不仅是对当时震惊世界的“六七事件”的影射,也包含了对整个历史态势的批评和反思。小说以“局外人”令狐冲为主角,反映出发生在江湖世界里一系列波谲云诡的残酷斗争,最后只有独善其身的令狐冲遁隐山林。

“六七事件”是香港长期潜伏的社会矛盾和民众对港英政府不满情绪的一次狂热爆发。第二次世界大战后,香港市民生活艰难,直到1960年之前,港英政府几乎没有提供任何社会福利。60年代以前,除了涉及工业安全的劳工法例之外,香港没有任何劳动保护法律。到了1966年,港英政府一连串的加价、加租、加费措施,以及受内地波及的激进思想,使大规模的社会运动得以形成。

第一个在中环天星码头示威游行的苏守忠曾在日后回忆:“在香港定居初期,我家住油麻地,经常在普庆戏院看到印度籍警察踢三轮车夫的屁股、踏他们的脚趾,极尽侮辱之能事。我觉得香港的气氛令人窒息,有种此地‘非吾土、非吾民的感觉。”

然而,“六七事件”走向恐怖主义,真假地雷遍布香港,使民意分裂为两大阵营。而港英政府巧妙地使用一系列分化、拉拢的宣传策略,争取到大多数市民的支持,以稳定局面之名,将左派彻底边缘化。同时,内地此时身处浩劫,自顾不暇,无法干涉。

当时的《星岛日报》总编辑郑郁郎在《在香港看香港》中的一段话,颇能代表“六七事件”后普通市民的微妙心态:“人民对港英并无好感,但是在目前形势之下,不支持港英,支持谁?这有如坐上汽车,一定要支持司机,港英就是司机,人民只好支持他。”

民意压力之下,港英政府调整政治策略,推动了一系列社会改革。特别是1971年麦理浩接替戴麟趾出任港督,民生问题得到缓解,经济快速发展,社会风气为之一变。这也是为何在胡金铨、张彻和楚原的武侠電影中,来自“传统”的神韵占了上风,而一个稳定的“秩序”始终得到默认。

武侠小说和武侠电影一样,本身具有无可置疑的“中国性”,“一个中国”的合法性在其承载下得以展开。

胡金铨出生于北平,张彻出生于杭州,楚原则生在广州。同样是移民来港,带着历史文化的浸染,观众能很容易在《大醉侠》(1966)、《独臂刀》(1967)、《三少爷的剑》(1977)等影片中看到明代倪瓒画作般优雅的布景、京剧武生招式般有板有眼的格斗,以及男性知识分子之间的惺惺相惜之情。

《大醉侠》里,“金燕子”是正义的代表,她的任务是捉住恶人将其“正法”,并不同意因救人而“从权”的种种手段。“金燕子”的背后,是一个威不可侵的“庙堂”。而“独臂刀”之“刀”,和“三少爷的剑”之“剑”,都代表了一种超越了现实的“命运”,英雄只能无可奈何地走进命运,接受它的嘲弄。

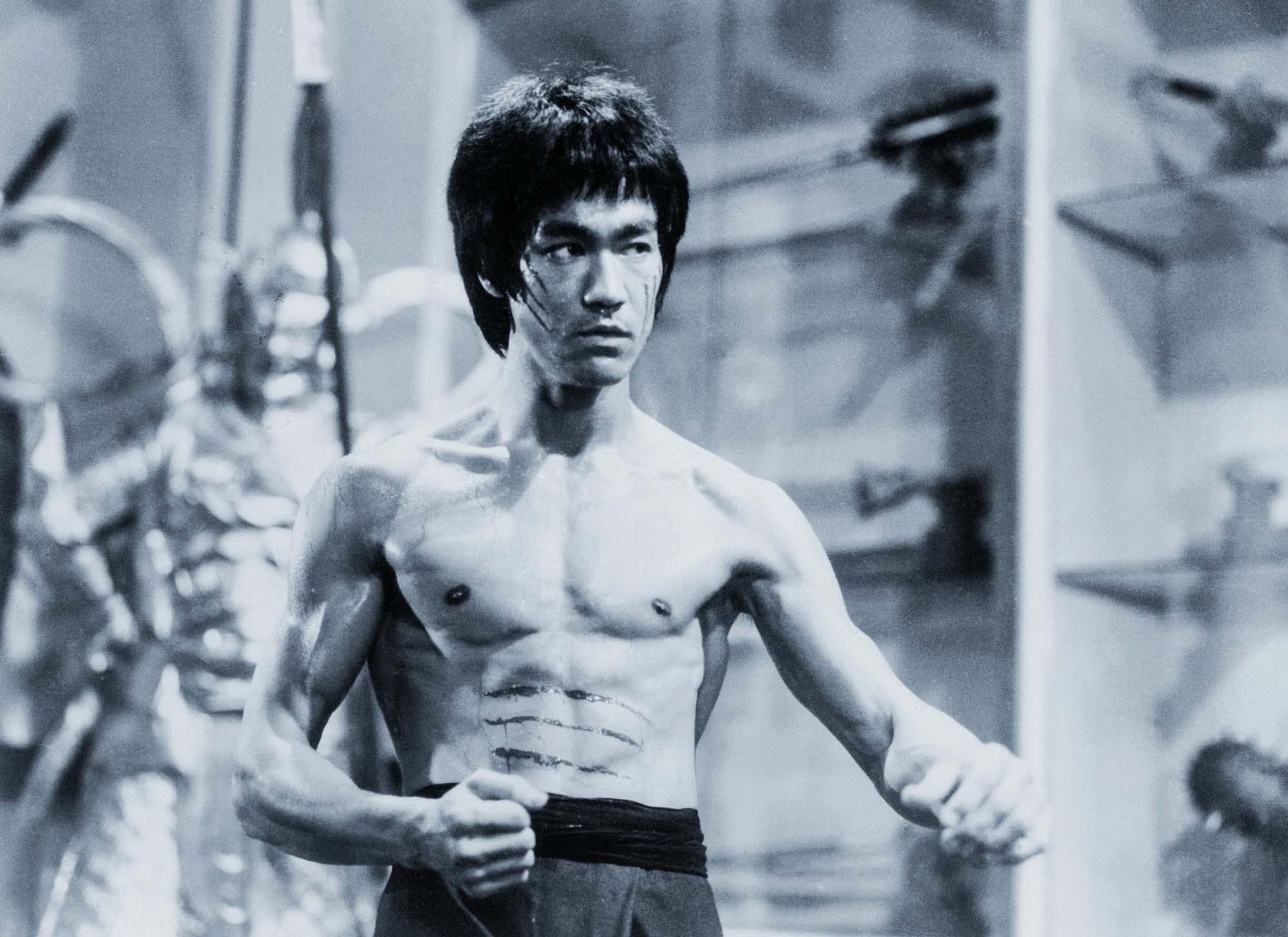

李小龙的人生恰如传奇,谱写了跌宕起伏的命运章节。和几位“南下”前辈不同,1940年出生于美国的李小龙,在嘉禾电影公司的力捧下,成为70年代粤语功夫片的巨擘,借天时地利拉下了邵氏国语片终场幕布。1972年的《精武门》,是对从北美席卷台湾、香港的“保钓运动”中激发的民族热情的回应和折射。而到了1973年的《龙争虎斗》,李小龙则以一己之力,融贯中西,结合武术、搏击术的实践经验和理论,以武入哲。

他曾经说:“武术就是真实地表达自己。”如果说,从胡金铨、张彻那里,武侠电影只是在塑造一个“勇敢的男性”—毕竟那个“古典中国”所去不远,那么,从李小龙开始,随着香港经济地位的提升,香港武侠电影步入了“勇敢的中国人”的时代。

我是谁?

1982年,黄霑作词、汪明荃演唱的歌曲《勇敢的中国人》唱遍大街小巷。其时,中英谈判正在紧锣密鼓地进行。“做个勇敢中国人,热血唤醒中国魂。我万众一心,哪惧怕艰辛,冲开黑暗”歌声传来,促使正在酒楼吃饭的徐克立下重拍“黄飞鸿”的志愿。与五六十年代的“写实”版本不同,徐克借“黄飞鸿”之酒杯,浇胸中之块垒。

1984年《中英联合声明》的签署,正式宣告了香港的历史命运。素有“铁娘子”之称的前英国首相撒切尔,即使在“马岛之战”上气势夺人,也在与邓小平谈判后倍受打击,一头栽倒在人民大会堂前。《中英联合声明》推翻了鸦片战争以来针对香港的三大不平等条约:《南京条约》《北京条约》《展拓香港界址专条》,并明确宣告在1997年收回香港。

三大不平等条约,出现在徐克电影《黄飞鸿之一:壮志凌云》(1991)里。黑旗军将领刘永福将写有“不平等条约”的折扇赠予黄飞鸿,期待他训练民团,有朝一日“保家卫国”。即使医馆“宝芝林”遭火焚毁,黄飞鸿始终将此扇带在身边。在经历了与本地黑帮、美国奴隶组织和满清提督的斗争之后,心事重重的黄飞鸿坐在黑暗的房间里,象征西方文明的十三姨秉烛而入,照亮了黄飞鸿手中的折扇和桌上“吾土吾民”的牌匾。

徐克执导的“黄飞鸿”三部曲,是90年代初“粤人何为”焦灼心态的一次最大投射。“回归”近在眼前,夹在中西之间的香港,究竟身处何地?在《黄飞鸿之二:男儿当自强》(1992)中,徐克为此大费笔墨—一曲长达3分钟的“地水南音”《惊回晓梦忆秋娟》。暮霭沉沉,黄飞鸿站在露台上,眼望处烟火阵阵、夜色无垠,一位盲人传来歌声:“飘零去,莫问前因,只见半山残照,照住一个愁人。去路茫茫,不禁悲来阵阵。前尘惘惘,惹得我泪落纷纷。”

“黄飞鸿”系列的英文名是“Once Upon A Time in China”,以“中国往事”致敬《美国往事》,也蕴藏了徐克为传统儒教理想人格作传、为近代中国写史的野心。拍摄时,武术指导刘家荣反对影片的武术风格,认为洪拳大师黄飞鸿的饰演者李连杰舒展旷达、大开大阖的北派身法,“会让十万洪拳弟子笑掉大牙”。徐克不以为然:“我的电影是拍给千千万万个中国人看的。”

徐克的黄飞鸿,动作设计全部以吊威亚、短镜头、快剪辑为主;环境上,从第一部佛山除恶,到第二部广州启蒙,再到第三部《狮王争霸》(1993)上京抗辩,暗示了一种“万里同风、志在华夏”的博大胸襟。

“黄飞鸿”三部曲里,黄飞鸿的思索对象是循序渐进的,也是鲁迅式的:除了外国侵略势力、晚清政府、各式民间宗教、顽固的保守主义者、麻木不仁的围观者、辈分森严的家庭,还有裹挟着西方文明呼啸而来的现代技术。还有,由革命开启的“第一共和”的“未来”指向—黄飞鸿看到孙中山屡屡看表,沉思道:“我们过去从来没觉得时间这么重要。”

如果说,从胡金铨、张彻那里,武侠电影只是在塑造一个“勇敢的男性”—毕竟那个“古典中国”所去不远,那么,从李小龙开始,随着香港经济地位的提升,香港武侠电影步入了“勇敢的中国人”的时代。

而指向未来的“时间”里,主体是清晰的。拍摄于北京的《狮王争霸》,广东会馆上高悬的“粤狮雄威”牌匾屡次出镜,黄飞鸿将狮王金牌扔还李鸿章,不卑不亢地劝其“广开民智、智武合一”,一度和《男儿当自强》开头广州士子游行支持“公车上书”形成了互文:自晚清以来,康有为、梁启超、孙中山和一个“虚构”的黄飞鸿,是粤文化足以为整个中国提供思想资源的体现—和当时香港的经济地位正好相符。

和胡金铨等人不同,“黄飞鸿”系列电影中的“秩序”和中国近代历史一样经历了滑动。黄飞鸿最初渴望地方政府主持正义,却换来身陷囹圄,等到上京亲眼目睹帮派混战、权力中枢昏聩无能,逐步坚定了“中国一定要变”的决心。只是,历经晚清、民国两代,一个始终坚定、勇毅、理性的黄飞鸿,却在“世纪末”迷失了“自己”。

“黄飞鸿”系列的最后一部《西域雄狮》(洪金宝执导、徐克监制),上映于1996年。讲的是黄飞鸿到美国西部参观弟子开的宝芝林分馆,意外失忆,混迹于印第安部落并大战美国劫匪的故事。黄飞鸿不仅遭遇了“有史以来”第一次“言志”的失败—当地华工在“用我百点热、耀出千分光”的宣讲下昏昏欲睡,一提赌钱和嫖妓便精神百倍,还遭遇了最为深刻的身份危机—“我是谁?”

生于越南、1966年移民香港、70年代留学美国、参加左派学生组织的“保钓运动”、擎起“香港电影新浪潮”旗帜的徐克与一众香港电影人,忽然发现,到了90年代中期,香港的意义、想象和现实的边界已经十分暧昧和脆弱,自我和异己的界限渐渐消弭。

武侠的终结

就在黄飞鸿留下漫天彤云映衬的孤独背影的十年后,“无名”的背影却在秦宫满天箭雨中倒地。张艺谋的《英雄》(2002)为香港新派武侠电影敲下了最浓墨重彩的休止符。

《英雄》开启了内地与香港合拍片的2.0时代:大投资,大制作,大明星。“合拍模式”曾由《少林寺》(1982)开启,带有较强的国家形象宣传色彩。然而,20年之后時移世易,内地经济踏上WTO的快车道,电影启动“民营”准入,香港电影产业却由盛转衰。

80年代到90年代初,香港电影处在“最好的年代”,连好莱坞电影也不能与之相抗。1981年的《夺宝奇兵》票房不敌《投奔怒海》,仅排在票房榜第16位;1989年,《谁陷害了兔子罗杰》票房仅有《赌神》的三分之一。

徐克与一众香港电影人,忽然发现,到了90年代中期,香港的意义、想象和现实的边界已经十分暧昧和脆弱,自我和异己的界限渐渐消弭。

然而,到1993年,《侏罗纪公园》在香港拿下6200万港元票房,比本土电影票房榜榜首《唐伯虎点秋香》多出了2200万港元。自那以后,一贯以视觉效果“取胜”的香港武侠迎头遭遇严冬。1993年的武侠电影,《功夫皇帝方世玉》票房3000万港元,排名第五;《黄飞鸿之三:狮王争霸》票房2700万港元,排名第六;《方世玉2:谁与争锋》票房2300万港元,排名第九。等到1994年,武侠电影几乎全军覆没,票房最高的只有排名第十一位的《新少林五祖》,1900万港元。

武侠电影的没落,宣告了香港电影的没落。香港电影曾是香港经济的支柱,最主要的出口商品之一。1993年,香港电影票房总量跌幅7.5%,1994年跌幅15%。到1995年,香港电影产业总产值仅有1992年的63%,观影人数则是1988年的38%。经受金融危机重创后,港片迟迟没能等到“中兴”的那一天。

《英雄》成绩惊人,不仅是2002年华语电影票房冠军,更在全球斩获1.77亿美元票房,被《时代周刊》评为2004年度全球十大佳片第一名,提名奥斯卡金像奖和金球奖。它虽然掀起了金碧辉煌的“大片”浪潮,却因“有武无侠”亲手终结了香港新派武侠。

这是一个隐喻,它也终结了香港在此前数十年间一直被自身和内地用想象赋予的角色。

血缘、亲情、金钱和“恩典”的力量,已经是不值得重复的非充要条件,旧的因素已经失去了说服力和凝聚力。

在新的时代里,新的武侠要关注的是尊严、承认、身份,只不过,它先以另外的方式呈现在社会当中。