爬崖

云溪子

我的家乡在川南,离云南、贵州都只有几十公里,是川滇黔交界地区。家乡有一种特殊的地貌:“崖”,我们都读作“ngai”。三五座,甚至十座八座大山,托起一片台地,台地上是浅丘。乡亲们称这样的台地为“崖上”,崖下的地方被叫作“坝头”,从坝头到崖上,就要爬崖了。

托起台地的山,高而险峻,常以崖命名,爬崖的路特别难走。记得有一座“擦耳崖”,爬崖的时候,人要紧贴岩石往上攀援。贴得有多紧呢?耳朵要擦着岩石。“擦耳崖”由此得名。当然,说耳朵要擦着岩石,未免有点夸张,但上崖的路的确险而难走。

还有一座崖,叫“手扒崖”,山高、坡陡,几乎没有像样的路,手脚并用才能爬上崖去。当地为此流传着一首民歌:“幺妹住在崖顶上,哥在崖下把你爱。爹妈捆着我的手,没有手扒上不来。”

我的父母都是从崖上大山里走出来的,虽然在坝头的镇上做手艺,但亲友们还都在崖上。我能记起来的第一次上崖,大概是我四五岁的时候,父母亲带我去给崖上的姑妈拜年。到了擦耳崖脚下,我坐进了父亲挑东西的箩筐。父亲挑的两个箩筐,一个装着给姑妈的礼物,一个给我坐。父亲在山里出生、山里长大,十多岁就三天两头挑柴下崖。那时候他又正当中年,挑着我上崖虽然有点气喘吁吁,但并不算太费劲。父亲一步一步往崖上爬,两个箩筐晃晃悠悠的。一开始,我睁着小眼睛东瞧瞧、西看看,美滋滋的。越爬越高,我看见身下的悬崖,觉得自己飘在空中,心里越来越怕,后来干脆吓哭了。母亲在一边哄我说:“好儿子,别怕!爹挑着你、妈扶着你哩!”父亲说:“男娃儿胆子大点儿嘛!要是怕就闭上眼睛,一会儿就到崖顶了。”我真想做一个勇敢的男子汉,可还是把眼睛闭上了,而且双手紧紧抓住箩筐边的棕绳子。到了崖顶,贴身的小衣服被汗湿透了。

我十三四岁的时候,父母亲带着小弟弟在崖上做活,我和妹妹在家上学,自己过日子。每到周日,我和妹妹便上崖去看他们。妹妹拎着手绢儿结的小包,包里有几块带给弟弟的水果糖。我挑着两小捆菜。到了崖脚下放眼仰望,一团团云雾在半山飘来飘去。从崖口飞流而下的瀑布,砸在山谷的水潭里,发出阵阵咆哮似的“隆隆”声。我们开始爬崖。前一段儿,腿还有劲,可越往上走,雙腿就像被绑上了沉重的沙袋。我有点上气不接下气,对妹妹说:“咱们歇一会儿吧!”妹妹也在喘气,可她说:“妈和弟弟等着我们哩,再爬一会儿歇吧。”我们爬爬歇歇、歇歇爬爬,好不容易看见了寨门。

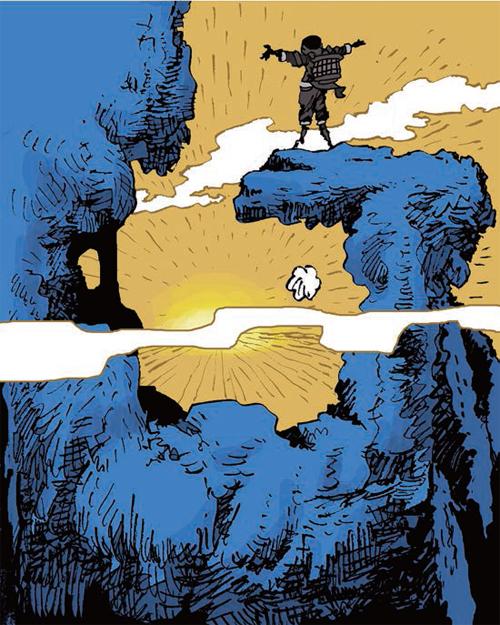

进了寨门,就到崖顶了。我们坐在一块大石头上休息。寨门是用大条石砌的,当年山里人要想封山,就派人守住寨门。寨门废弃不用已经好多年了,门下的石板路已经被行人踩出了深深的沟,可是寨门仍然完好无损。寨门把在山口上,另一边是望不到底的悬崖,真有“一夫当关万夫莫开”之势。我站在寨门边,放眼俯瞰坝头,长江浩浩荡荡从崖脚下流过,远处的村舍像一个个大大小小的火柴盒掩映在树林、竹林中。再看我们走过的路,蜿蜒攀岩而上,像天梯。那时,我觉得天地好大!

我回头一看,妹妹正坐在石头上,数着手绢里的水果糖。我说:“四妹,你吃一块吧。”妹妹很认真地道:“我不吃。我要是吃了,弟弟就不够一天一块了。”听了妹妹的话,我的眼眶湿了,她也才是个十来岁的孩子啊!那是困难时期,连饭都吃不饱,糖果更是特别珍贵。

又过了两年,我爬崖的次数更多了——星期天上崖捡柴。那时候,镇上的人做饭都是烧柴。买柴是要花钱的。家里困难,能省则省。我和几个小伙伴有时就利用星期日上崖捡柴。崖上山高林密,枯死的树、竹子,伐木时剔下的树枝,是很好的烧柴。人长大了,有了力气,爬崖的时候,说说笑笑、打打闹闹,虽说有点喘气,倒也不怎么觉得累。可是,爬崖爬了好一阵,真正的活儿还没开干呢。进山捡柴、挑柴回家,才是主题。

站在崖口俯瞰坝头,长江还是那么浩浩荡荡,树林、竹林依然,村舍已经换了新颜,茅草房不见了,白墙青瓦的农舍散落在坝里、山坡上。可是,我总觉得找不到当年的那种气势了……

挑柴下崖,心情很复杂。捡了一大挑柴,心里高兴,有成就感,甚至有几分得意。可是,挑柴走在下崖的山路上,双腿越来越软,肩上的柴担越来越沉重。有时候,真想扔掉些柴;可是,辛辛苦苦捡来的柴,又怎么舍得呢!我不止一次地在心里想:要是有一条上崖的大路该多好!

上大学离开了家乡,后来又在北方工作,这一走就是好多年。前些年回家,听说已经修了上崖的公路。我和妹妹、弟弟相约乘车去爬崖。车在长江南岸溯江而上,二十来分钟就走完了当年要步行两个来小时的路程,到了崖脚下,抬头望去,爬崖的公路是一条长长的斜道,低的一头在江边公路的分叉处,高的一头在崖口上。汽车并没有怎么喘气,就沿着长长的斜道把我们送上了崖。我们脚不沾泥,不曾出一口长气,就到了崖顶。大家好一阵感慨,把公路的便捷着实夸了一阵。站在崖口俯瞰坝头,长江还是那么浩浩荡荡,树林、竹林依然,村舍已经换了新颜,茅草房不见了,白墙青瓦的农舍散落在坝里、山坡上。可是,我总觉得找不到当年的那种气势了……

原来,凤凰湖修了水库,崖口飞流而下的瀑布已不复存在,当然也就没有了水砸深潭的隆隆声,没有了崖脚下弥漫翻滚的水雾。我还觉得少了些什么。原来,崖上遮天蔽日的竹木,已经被砍伐得所剩无几。上了崖,只觉得登高了,不像当年那样觉得进入了另一番天地。这大概就是有得有失吧。

前年回家,听说崖上已经修了高速公路。我和几个朋友相约,乘车从崖上的高速公路去蜀南竹海。车很快,两边田野掠眼而过,大伙儿在车上说说笑笑。“我们什么时候爬崖呀?”我问。朋友们哈哈大笑:“我们早已经在崖上了!”“什么?”我有些不信,我们根本没爬呀!我望望车窗外,的确完全是崖上的景象:红土山坡、松林、杉树林、蕨基草……“这是怎么回事呀!”朋友见我呆呆地发愣,笑笑解释道:高速路通过高架,路长了、可坡度小了,乘着车不知不觉间就爬上了崖;崖上的路,几乎是在山顶上,逢山开路、遇沟架桥,车行如履平地,有点像飞过去的;自从崖上通了公路,山里人的日子大变样了,竹木山货不愁卖,青砖瓦房盖起来,骑着摩托赶场、走亲戚……听朋友娓娓道来,看窗外绿水青山,一股豪情油然而生:丛山峻岭真如铁,而今飞车从头越!当年,面对崖上、坝头,我觉得天地那么大,自己是那么渺小;而今,我感到天地变小了,人很伟大。

说起爬崖,真让人感慨万千。一方山水养一方人。崖上、坝头,是我们祖祖辈辈的家乡。千百年来,爬崖、下崖,是乡亲们生活的一部分。一代又一代,爬崖的路被踩出了一个个坑;老坑被脚板皮磨平了,又出现了新坑,可山里人还是那么穷……没想到我这么幸运,几十年,爬崖居然爬出了一段历史。