论西藏地方的明代复制官印

李帅

(四川大学历史文化学院 四川成都 611130)

西藏古代印章按来源可分为西藏本土印章和外来印章两大系统,其中外来印章从元代开始就以中央政府赐印为主,并逐渐成为西藏官印的主要内容。与此同时,西藏地方也新出现了一类融合内地和西藏因素的印章,这类印章由西藏地方制作,是对中央政府所颁印章的复制品,本文暂称这一类印章为复制官印。目前西藏已知最早的复制官印见于元代①为一枚木质的“大朝国师统领诸国僧尼中兴释教印”,见西藏博物馆编,何晓东著.历史的见证:西藏博物馆藏历代中央政府治藏文物集萃[M].成都:四川美术出版社,2015:45.,明代逐渐增多,清代也比较常见[1],已经成为西藏古代印章文化的重要内容,形成了一种传统和风气。目前学界对这类复制官印的关注仍集中在资料的著录方面②代表性论著如欧朝贵,其美.西藏历代藏印[M].1991:20,24,26,29,30,33,34,39,40,43,44,59—61,65,67,69;西藏博物馆编,何晓东著.历史的见证——西藏博物馆藏历代中央政府治藏文物集萃[M].2015:80,83,134,135,146;西藏自治区文物管理委员会.明朝封授西藏地方官员的印章[J].文物,1981(11):40;陈金钟.元以来中央政权颁授西藏地方首领印章举要[J].中央民族学院学报,1988(3);诺杰朗巴·旺堆次仁著,刘立千译.噶厦印谱译注[J].中国藏学,1990(1).,此外则基本不见与之相关的研究。据现有材料显示,西藏地方的复制官印数量多,延续时间长,其出现背景与西藏的社会情况及中央政府经略西藏密切相关,值得深入探讨。鉴于此,本文拟选择明代复制官印进行探讨,对此类印章的类型、特征、使用及出现原因等进行考察,以便对此类印章及其反映的历史信息有更深的认识。

一、复制官印的发现

目前西藏发现的明代复制官印数量较多,基本与现存明朝颁给西藏的原品官印数量相当。现根据印文性质将这些复制官印分为四类。

(一)宗教名号印

宗教名号印的印文为明朝授予的名号,其主人通常为宗教人士,是目前所见数量最多的复制官印类型。

1.正觉大乘法王之印

该印为木质,如意纽,高8.7厘米,印面边长12.8厘米。印文为汉字九叠篆,内容为正觉大乘法王之印(见图1-1)。该印是明朝颁给大乘法王昆泽思巴墨玉印的复制印,两印的印文及印面大小一致[2]。

2.灌顶国师阐化王印

该印为象牙质,龙纽,高7.5厘米,印面边长4.4厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“灌顶国师阐化王印”(见图1-2)[3]。在印台侧面镶嵌绿松石作装饰。关于这枚印章的来源,有观点认为是嘉靖四十一年(1562年)明世宗赐给帕木竹巴第司劄思巴劄失坚参的印章[4]。但据台北史语所藏顺治十三年(1656年)揭报阐化王使臣进贡发给车马赴京的档案记载,“先祖藏王劄失巴劄失坚参在明季嘉靖四十一年九月十五日领授敕一道,并玉印一颗”[5],可知嘉靖四十一年明廷赐印当为玉印而不是象牙印。从尺寸和艺术风格来看,该印应为复制印。

3.灌顶国师阐化

该印为铁质,二台如意纽,高3.5厘米,印面边长3厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“灌顶国师阐化”(见图1-3)[6]。据明代阐化王所得封印来看,其完整印文当为“灌顶国师阐化王印”,这枚复制印的印文略去了“王印”二字。

4.灌顶国师之印

该印为玉质,螭纽,高5厘米,印面边长3.5厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“灌顶国师之印”(见图1-4)[7]。该印尺寸甚小,明显与中央政府所颁印章的尺寸不符,而与西藏自制的玉印尺寸接近[8],应该是一枚复制印。

5.灌顶国师之印

该印为象牙质,螭纽,高4.9厘米,印面边长3厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“灌顶国师之印”(见图1-5)[9]。该印尺寸甚小,明显与中央政府所颁各印的尺寸不符,而与西藏自制的印章尺寸接近,应该亦是一枚复制印。

6.灌顶国师之印

该印为象牙质,二台狮纽,印章四角有凹线;高10.6厘米,印面边长12.8厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“灌顶国师之印”。从印章造型来看,该印应是一枚复制印(见图1-6)[10]。

7.净修通悟国师印

该印为铜包铁印,系纽,其上镂刻龙纹,印台侧面雕祥云如意纹。高4厘米,印面边长4.5厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“净修通悟国师印”(见图1-7)[11]。

8.普应禅师

该印为木质,宝珠纽,高9厘米,印面边长4.7厘米;印文为汉字九叠篆,内容为“普应禅师”(见图1-8)。据《明英宗实录》卷165记载,正统十三年(1448年)四月有“乌思藏普应禅师领占遣番僧孙竹扎失等贡马、驼及方物”。推测该印之主人应为乌思藏普应禅师领占或其后继者[12]。

9.弘善禅师图书

该印为银包木印,狮纽,高8.1厘米,印面边长9.5厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“弘善禅师图书”(见图1-9)[13]。该印原藏敏珠林寺,主人待考[14]。

10.演教禅师之印

该印为木纽铜印,高5.9厘米,印面边长2.9厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“演教禅师之印”(见图1-10)。该印主人不明,从印文来看具有明代印章的风格,应是一枚明代复制印。该印原系布条上的藏文说明,此印主人为第司阿旺仁钦,可能与该印在清初仍被继续使用有关[15]。

(二)封爵印

1.司徒之印

该印为木纽铜印,宝珠纽,高10厘米,印面边长9.4厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“司徒之印”(见图1-11)[16]。

2.赏巴国公之印

该印为木纽铁印,宝珠纽,高7.5厘米,印面边长3.3厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“赏巴国公之印”(见图1-12)[17]。赏巴为地名,在今西藏山南地区桑日县境[18];《明实录》也写作赏司巴,其头领名为公哥列思监藏巴藏卜,是故元国公、司徒,洪武时期派人入贡,永乐十二年(1414年)被明成祖续封为赏巴国公[19]。这枚木纽铁印应是明朝所颁赏巴国公之印的复制印。

图1 西藏发现的明代复制官印

(三)官司印与官职印

1.乌思藏卫俺不罗行都指挥使司印

该印为包铜铁印,镂刻龙纽;高8.5厘米,印面边长6.2厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“乌思藏卫俺不罗行指挥使司印”(见图1-13)[20]。“乌思藏卫”是明朝初年在卫藏地区设置的行政管理机构,“俺不罗卫”在羊卓地方,辖地在今浪卡子县一带,隶属乌思藏卫。乌思藏卫俺不罗行都指挥使司置于洪武十八年(1385年),以原乌思藏俺不罗卫指挥使古鲁坚藏为乌思藏卫俺不罗行都指挥使司指挥佥事。可知明洪武时期,在羊卓地方设立了乌思藏卫俺不罗行都指挥使司这一军政机构并颁有相应的官司印,现存这枚印章应是该机构官印的复制印。

2.都纲之印

该印为木铁印,如意纽,高7.2厘米,印面边长3.4厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“都纲之印”(见图1-14)[21]。西藏博物馆有一枚铜质都纲之印,直纽,高7.6厘米,印面边长5.8厘米。印文为汉字九叠篆。据印背和印边的汉文款识可知其为明朝中央政府所颁的印章[22]。上面这枚木铁印应为其复制印。

(四)图章

1.夹实坚藏

该印为青玉质,宝焰纽,高4.4厘米,印面边长5.1厘米。印文为汉字九叠篆,内容为“夹实坚藏”(见图1-15)[23]。“夹实坚藏”今译扎什坚赞,应为人名。西藏博物馆还有一枚象牙质的夹实坚藏印,亦为宝焰纽,二者印文相同。该象牙印的印背有“永乐十三年五月日”和“赐思裸般领葛剌”的汉文款识[24],可知后者应为明朝所颁原印。

2.辑定边境

有2枚,分别为木质和象牙质,均为宝珠纽,印文为汉字叠篆的“辑定边境”。其中木印高3.5厘米,印面边长2.3厘米(见图1-16)。象牙印高7厘米,印面边长3.5厘米(见图1-17)[25]。从印文特征及相关档案来看,“辑定边境”之原印当为明代赐印,现存两印应为复制印。

除对中央政府所颁印章进行复制外,西藏还对其他外来印章进行复制。西藏博物馆现存一枚“多吉鏘达赖喇嘛之印”(见图1-18),这枚印章是对顺义王俺答汗给三世达赖喇嘛金印的复制印,印文为八思巴文[26]。

二、复制官印与原印的比较

复制官印虽由西藏地方制作,但以明朝所颁官印为范本,因此,具有汉、藏文化的双重因素。现存的大乘法王之印是对明朝颁给昆泽思巴玉质大乘法王之印的复制,该印在印文内容与字体,印面形状及尺寸方面较好的遵循了玉印的特征,但在印质及印纽上进行了改变,没有沿用玉印的双龙纽,而是改为具有佛教特色的如意纽。阐化王是明朝敕封西藏帕木竹巴地方政权首领的封号,其获颁的印章为螭纽玉印[27],据台北史语所藏明清内阁大库档案中一件顺治二年(1645年)的档案显示,其印文为汉文篆字“灌顶国师阐化王印”[28]。现存这两枚复制的阐化王印分别为象牙质和铁质,纽形为龙纽和如意纽,在印质和纽形上已发生改变。因明朝颁赐阐化王的玉印原物已不存,故具体尺寸不明,但据现存明朝颁给阐教王的鎏金银印之尺寸可知(见图2-1)[29],阐化王玉印的印面边长当在10厘米以上,因此,两枚复制的阐化王印在尺寸方面进行了缩减。现存的象牙质阐化王印在印文上与明廷所颁玉印一致,但铁质的复制印发生了改变,后者的印文出现了简化,仅为“灌顶国师阐化”,缺失了具有关键意义的“王”字。最后,象牙质的阐化王印在艺术风格上也与内地制作的官印不同,特别是装饰绿松石的作法具有鲜明的西藏特色。

灌顶国师在明朝制定的藏僧等级体系中属于级别较高者,据现存明朝颁给该级别藏僧的印章显示,其质地主要有玉印、鎏金银印两种,其中玉印主要见于明初洪武时期,采用螭纽等[30];洪武之后主要采用鎏金银印,纽形基本为如意纽。西藏发现4枚灌顶国师复制印,其中3枚印文为“灌顶国师之印”,包括1枚玉印和2枚象牙印:1枚玉印和1枚象牙印为螭纽,与现存明朝所颁的一枚灌顶国师玉印纽形一致[31],但印面尺寸明显变小。另一枚象牙印为狮纽,印面尺寸则大于目前所见各灌顶国师原印。灌顶国师复制印中还有一枚带有具体名号,为“净修通悟国师印”,其原印最初为明成祖颁给西藏达隆噶举所属的达隆寺第九任法座扎西贝孜[32]。据现存明成祖时期的“灌顶净慈通慧国师印”(见图2-2)[33]推断,“净修通悟国师印”之原印应该为如意纽的镀金银印,印文当为“灌顶净修通悟国师印”,这与复制的“净修通悟国师印”在印文上有所不同,同时,在印质、纽形、印面尺寸及艺术风格上也差异明显。值得注意的是,该印的印纽上有一镂刻龙纹,龙身鎏金,这应该是对原印部分因素进行保留和改造的结果。西藏现存的宗教名号复制印中还有三枚禅师印,它们的印文应与原印相同,但在印质和尺寸等方面采用了西藏的印章传统。

封爵类复制印,目前可见司徒之印和赏巴国公之印,两印所据之原印现在仍留存于世。其中,司徒之印的原印现存西藏博物馆,为二台直纽的银印,高11.9厘米,印面边长9.4厘米(见图2-3)[34]。该印印文及印面大小与复制的司徒之印相同,但二者的质地和纽形已经不同,其中复制印为木纽铜印,宝珠纽。赏巴国公之印的原印为二台直纽的银印,高11.4厘米,印面边长9.5厘米。印文为九叠篆汉字,内容为“赏巴国公之印”(见图2-4)[35]。该印与复制的赏巴国公之印除印文相同外,在印质、印纽及尺寸方面均已不同。

图2 明朝颁赐西藏的原印

西藏发现的复制官司印和官职印甚少,见各有一枚。其中,复制官司印为“乌思藏卫俺不罗行都指挥使司印”,该印之原印现已不存,但据文献推知其印文应与复制印一致。按明代官印制度规定[36],并结合现存的朵甘卫都指挥使司印来看(见图2-5)[37],乌思藏卫俺不罗行都指挥使司印应为直纽银印或铜印,印面边长约在9~10厘米之间。由此看来,现存这枚复制印在印质、纽形及尺寸方面与明朝官印制度不合,已经发生了改变。复制官职印为都纲之印,系木铁印,如意纽,与现存的铜质都纲之印在印质、纽形、印面尺寸方面亦不相同。此外,西藏还有夹实坚藏、辑定边境等少量的图章类复制印,这些印章除印文与原印相同外,在纽形及尺寸等方面也已经具有西藏本土印章的特征。

通过对西藏复制官印与明朝印制及所颁原印的比较,可以就西藏复制官印发生的改变归纳如下。首先,复制印在材料的选择上基本与原印不同,呈现出多元化的特点,可见玉质、象牙质、木质、铁质及组合材质,如铜包铁、银包木、木纽铜印、木纽铁印等类型,其中,玉制印可能受到了内地以玉为尊的印制之影响。第二,复制印在印纽方面较原印改变甚大,复制印常见如意纽、螭纽、狮纽、镂花系纽、宝珠纽等具有宗教特色的纽形。第三,西藏复制印的印面尺寸通常比原印小,目前发现的复制印中有11枚印章的印面边长小于5厘米,2枚印章的边长在5~6.5厘米之间,3枚印章的边长在9~13厘米之间。这显然是有意经过改造以符合西藏的用印习惯。第四,在印文方面,除个别印章外,大部分复制印在印文字体及内容方面与原印保持了较好的一致性,只是因仿制的原因,文字的规范性通常较原印差。第五,与原印相比,复制印有意省掉了部分因素,如时间、颁发机构及印章编号等款识。第六,复制印在艺术风格上加入了较多的藏文化因素,如镶嵌绿松石、装饰云纹等,以更好地符合西藏的审美习惯。总体来看,西藏制作的复制印在质地、印纽、尺寸及装饰等方面均可以与原印不同,但在印面形状、印文文字及内容方面则基本遵从原印,少有改变,说明印文及印面形状应该是西藏对明廷所颁印章最关注和在意的方面,最能代表明朝所颁印章的特性和权威。从复制印和原印之间变与不变的要素来看,西藏社会对明廷所颁印章的特性及负载的象征意义有很好的理解和认识,是明朝印章在西藏合理与有效使用的体现。

三、复制官印在西藏的使用

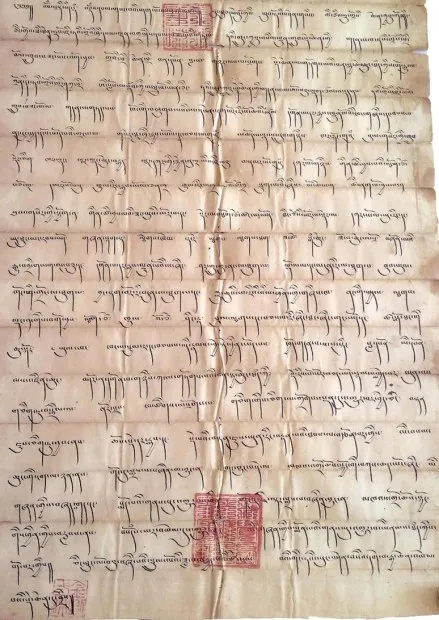

据档案文物显示,这些复制官印与明朝所颁的原印一样,在西藏社会被实际使用,成为印章所有者在西藏地方行使职权和处理事务的重要凭证。西藏档案馆保存有一份阐化王给德吉康萨娃的执照,其藏译汉文如下:

颁与吾等之僧俗执事、大小谿卡管家、庶民们:

已故强佐(管家)对达顿寺的宗教事业做了许多工作,对彼之侄德吉康萨娃聂拉布家,盖有两尊长印信的证件仍然有效,碾场、水渠用水等按强佐在世时颁给的执照一样,这里也颁与了照前规定办理之有效执照。上诉差类不得无故借口征派。而德吉康萨娃灌溉用水时,每年按季度给一次酒或银价。强佐关于上述支免差问题,在水牛年的官契夹注中已明示。火蛇年六月四日。[38]

图3 阐化王给德吉康萨娃的执照(局部)

这件执照上的藏历火蛇年为明英宗正统二年(1437年),为阐化王扎巴迥乃在位时期,他是帕木竹巴政权的第六任第悉,也是第二位阐化王。在执照末尾有两枚印痕,一为较小的圆形印痕,一为略大的方形印痕,其中方形印痕的印文为汉字篆字,内容为“国师阐化王之印”(见图3)[39]。从印文及印痕尺寸来看,这枚印痕应不是用明廷颁发的原印所盖,而应该与现存的象牙质“灌顶国师阐化王印”和铁质“灌顶国师阐化”印一样,都是复制印。由此可见,阐化王的复制印不只一枚。这件执照上所盖印章虽然不是明朝颁发的原印,但印文内容与文字格式都基本模仿原印,对西藏而言,代表的权威也应该与原印相同。从执照中提到的事件来看,完全是西藏地方的普通事务,在使用明朝复制官印的同时,亦加盖有西藏传统的圆形印章。甘肃岷县近来发现了两件明代法旨,均以班丹扎释名义从北京大隆善寺发往岷州大崇教寺,其中一件法旨是正统十四年(1449年)班丹扎释为寺院财产分配事而颁发的,其上有三枚方形朱色印痕。其中下部中间的印痕边长为7厘米,印文为汉字九叠篆的“净觉西天佛子大国师”(见图4)[40]。该印为班丹扎释的宗教名号印,但从印痕尺寸来看,其应该不是明朝所颁的原印,应该亦是复制印所盖。上述材料是明代藏区人员在处理地方事务时使用复制官印的证明。

图4 正统十四年班丹扎释为寺院财产分配事而颁发的执照

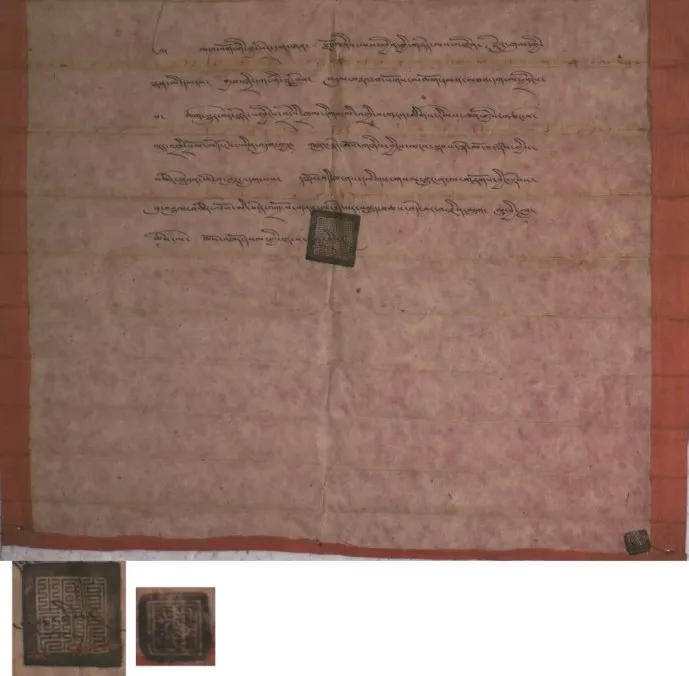

图5 康熙十一年藏文档案及其上的两枚印文

西藏档案馆有一件康熙十一年(1672年)的藏文档案,内容与税收有关,文书末尾及右下角各有一枚墨色方形印痕,其中较大的方形印痕之印文为汉字叠篆,内容为“赏巴国公之印”(见图5)[41]。该印痕尺寸较小,边长约3.3厘米,与西藏现存的木质“赏巴国公之印”尺寸相同。据藏文献记载,明廷所颁的“赏巴国公之印”到清初时归入第司罗桑图都之手,并继续使用[42],现存这件清代西藏文书上所盖的“赏巴国公之印”很可能与之相关。西藏档案馆还有一件木猴年(1644年)固始汗和索南群培联合颁给娘贡地区的文告。在文告结尾下方并排钤盖了两枚印章,其中左侧红色印痕为汉字九叠篆的“普应禅师”,右侧黑色印痕为“辑定边境”(见图6)①感谢朱德涛博士提供材料,德国波恩大学数字化西藏档案馆藏功德林寺档案:档案编号K795(OL).。这两枚印痕与现存的木纽铜质的“普应禅师”印及木质的“辑定边境”印尺寸一致,应是由这两枚复制印所盖。这说明明廷颁给西藏人员的印章及其复制印在明朝灭亡以后仍被西藏人员继续使用。

从现存的印章实物来看,元朝颁给西藏印章的印文多使用由藏僧八思巴创制的八思巴文,清朝颁给西藏印章的印文则一般包含了藏、汉、满三种文字,部分还有蒙文,这意味着元、清两朝颁给西藏的印章均易于被西藏人员识读和理解。与上述两朝不同,明廷颁给西藏的绝不大部分印章仅使用汉字②仅极少印章使用了梵文或八思巴字,梵文如“朵儿只唱”印,见欧朝贵,其美.西藏历代藏印[M].1991:48;八思巴字如“赐剌麻钻竹罗古鲁”印,见《西藏自治区志·文物志》编纂委员会编撰.西藏自治区志·文物志[M].北京:中国藏学出版社,2012:963.,且为不易识读的九叠篆,这可能会限制明朝所颁印章在西藏的识读和使用,降低了西藏人员对明廷颁发印章的理解和认识,这从以下两点可以得到印证。首先,西藏制作的复制印会出现错字、漏字现象,描摹的汉字也不甚规整;第二,在盖有明廷所颁印章的西藏地方文书上一般还同时盖有西藏本地的传统印章,往往二者同时使用,如前面提到的藏历火蛇年阐化王颁发的执照,以及西藏博物馆藏一份与第六辈红帽噶玛巴(1584—1635年)相关的文书均是如此③感谢西藏博物馆何晓东研究员示图。。因此,西藏地方对明朝所颁印章可能更在意其来源而不是印章本身,明朝颁发的印章在西藏的象征意义可能大于实际作用,明廷在印文设计及这些印章在西藏社会的适应性方面还考虑不足。

四、复制官印出现原因探析

关于西藏地方流行复制官印的原因,我们可以从以下五个方面进行探讨。首先,复制印在质地、尺寸等方面比较符合西藏本身的印章传统。至少从吐蕃时期开始,西藏地方的官印已经采用方形,印面尺寸一般在5厘米左右[43]。较之于西藏自身的印章传统而言,明朝颁发的印章体量明显较大,不方便随身携带,因此西藏人员专门制作轻便小巧的复制印,以便随身携带处理事务[44]。目前发现的西藏复制官印之尺寸大部分在5厘米以下,且有较多的木质印,如此改变应该就是为了便于携带。这也表明明代西藏流行的复制印本身就是为了使明廷颁发的印章更方便的在西藏社会使用。

第二,虽然西藏在吐蕃时期已经出现了官司印和官职印的分野[45],但长期以来在西藏自身的用印传统中官司印却并不发达,并未形成一套制度严明、等级序列清晰的制度和使用规范;反之,与个人相关的印章在西藏本土的用印传统中则比较发达,印章的权威及其使用很大程度上与印章所有者或使用者的身份密切相关。例如,明朝所颁的司徒之印因其印主为摄政的第巴,所以在明朝灭亡后依然能够在西藏使用。又如,在记载清代西藏政务用印的《噶厦印谱》中,印章的介绍采取了以人物为线索的记叙方式[46]。正是基于西藏这种印随人重的用印传统,使得复制印能够在处理藏区相关事务时起到和原印相似的权威和作用。

第三,古代中央政府治理边疆民族地区的某些政策往往较为柔和且弹性较大,在不违背基本原则的情况下通常允许相关政策按照边疆和民族情况进行因地制宜的调整。据资料显示,明朝在西藏地方建官设卫,封授藏僧,但西藏地方的具体事务仍基本由本地人员自行处理,明朝并不干涉,这就为西藏复制印的制作和使用提供了宽松的政治环境,使得西藏人员能够按照自身用印传统而较为自主地安排复制印的使用。

图6 木猴年(1644年)固始汗和索朗群培联合颁给娘贡地区的文告及其上印

第四,按照明朝制度规定,明廷颁给西藏人员的印章需要传袭使用,继任者通常不再颁给印章,这从西藏档案馆藏成化五年(1469年)明宪宗颁给公哈领占着即坚参巴藏卜承袭阐教王的敕谕中“代尔父掌管印章,抚治番人”[47]的内容可证。然而据《噶厦印谱》记载,印章的丢失或破坏在西藏社会较为常见[48],加之中央政府所颁原印十分珍贵,通常不会轻易拿来使用,于是复制印就成了非常合适的替代品。据《达隆教史》记载,达隆寺第九任法座扎西贝孜在其传记中提到明朝颁给他的“静修通悟国师”银印曾在寺庙中遭遇火灾。虽然传记中提到,此印未遭损坏[49],但据现存的铜包铁质“净修通悟国师印”推知,原印很可能遭到了损毁,于是制作了一枚复制印。

第五,相较于印章本体,西藏社会可能更重视中央政府颁赐印章在政治上的象征性,这就使得复制印在一定程度上与原印一样,能够在西藏地方承担相应的职能。正是基于上述这些原因,使得复制官印在古代西藏社会经久不衰。

五、余 论

官印是权威的象征,是政府和官员行使统治权力的凭证,历朝对官印的使用都有严格的制度规定。明代法律对“伪造印信”“描摸印信”等与官印相关的违法行为有严厉的惩罚规定,其中,“伪造印信”是指“用铜私铸,形质、篆文俱全者”;“描摸印信”是指“用木、石、泥、蜡等项,描刻篆文”[55]。若依此标准,西藏制作的这些复制印显然违反了明朝官印制度的这些规定,但实际上这些复制官印在西藏一直存在,风气甚盛,数量众多,且被实际使用,这说明明朝的官印制度在西藏并未被严格遵循,而是根据西藏自身的文化传统和用印习惯进行了相应的调整和改造,以符合西藏地方的实际需要。

至少从元代开始,西藏已经出现了对中央政府所颁印章的复制印,此类印章在之后的明清两朝继续存在并逐渐增多,成了西藏印章的重要组成部分。目前西藏发现的明代复制官印以宗教名号印为主,另有官印、封爵印和图章等,这与明朝颁赐西藏印章的类型基本吻合。与原印相比,这些复制官印在印面形态及印文内容方面较好地延续了原印的要素,但在印质、纽形、印章尺寸及艺术风格方面则较多采用西藏本土的印章内容,具有汉、藏文化的双重特征。据档案材料显示,这些复制官印在西藏地方被实际使用,具有与原印相近的功能。由于明朝所颁印章基本都使用九叠篆汉字,这在一定程度上限制了这些印章在西藏的理解。关于西藏地方流行复制官印的原因是多方面的,与西藏的印章传统、用印习惯、中央政府的治藏方式、西藏社会的权力结构以及印章在西藏地方的承袭方式等有关,是内地政治文化在西藏地方因俗制宜的产物。