阵中点将·福建篇

编者按:近期,由中国书画杂志社主办,福建省海丝艺术馆、港澳传媒华语国际台、北京天心堂文化传播有限公司、泸州老窖北京办事处协办的“阵中点将—《中国书画》杂志提名当代青年水墨画家作品邀请展·福建篇”,在《中国书画》美术馆开幕,开幕同时举行了专题研讨会。本次展览是我社书画院“阵中点将”系列继“山东篇”“江苏篇”“安徽篇”等展览外推出的又一新展,共展出了福建籍14位画家新近作品六十余幅。多位书画界学者、评论家及到场参展画家参加了展览开幕和研讨会。本专题将展览研讨会摘要及画家代表作品整理刊发,以飨读者。

孙欣(主持人,我社书画院副秘书长):

大家好,很荣幸今天由我来为大家主持这次研讨会。当下是一个多元、多维数字化信息时代,我们的视野在这样一个信息浪潮冲击之下,不断更新拓展,我们该怎样去面对我们的创作?“阵中点将”是我们做的一个系列展,已经做过山东、河北、广西、江苏、安徽等省份,这次我们点将在福建。我们知道福建孕育了众多的古代先贤和历史人物,像黄道周、黄慎等等。在这样一个人文积淀丰厚的土壤之上,当代的福建青年画家将会在创作中为我们呈现些什么?我们试图通过这样一个展览,引发大家对福建地理人文的关注,而放眼更大的区间,去思考如何在数字化时代链接我们的传统文脉和文化精神。如何通过个体找到更为切近自我真实的一种连接方式?这值得我们深入思考。首先我们请王和平老师谈谈他的观点和想法。

王和平(中国画学会理事):首先非常感谢《中国书画》美术馆举办的这个展览,给福建的艺术家提供了良好的机会。刚才主持人也说了办这个展览的初衷,为提升整个美术界的艺术认知,对福建艺术家把握整个环境会起到很好的作用。我是非常关注《中国书画》杂志的。这个杂志应该说在当代美术界是办得很好的一本杂志,不论在出版质量、选择作品还是排版方面都做得非常到位,所以它在全国有很广泛的影响。十几年来,我一直很关注这个杂志。《中国书画》美术馆和画院这几年办了许多非常好的展览,我也非常关注。这次专门为福建画家提供了这样一个展览机会。我特地从福州来参加展览,也想了解福建画家在当今中国画坛的位置,还有这一批优秀年轻画家所代表的整个艺术取向是怎样的。

曾军艺 叠彩化境系列之一75cm×36cm 纸本设色 2019年

我已过古稀之年,很关注年轻画家的艺术倾向。来这边一个很重要的目的,就是向年轻画家学习,学习他们新的艺术思想。因为现在是艺术信息非常丰富的时代,年轻画家的认识跟我那一代的完全不同。20世纪八九十年代,当时的我也是他们这样的年纪,也在北京开展各种活动,但我们的艺术倾向跟现在完全不一样。当时刚改革开放,对国外的很多信息都不是很了解,传进来一些新的东西都认为非常好,模仿、学习,出现了当时的“新印象水墨”“新文人画”,也轰轰烈烈红火了一阵子,但都已经过时了。现在的艺术家思想更加丰富,特别是从现代绘画中吸收了很多新的艺术理念应用到中国画水墨中,确实做得非常好。

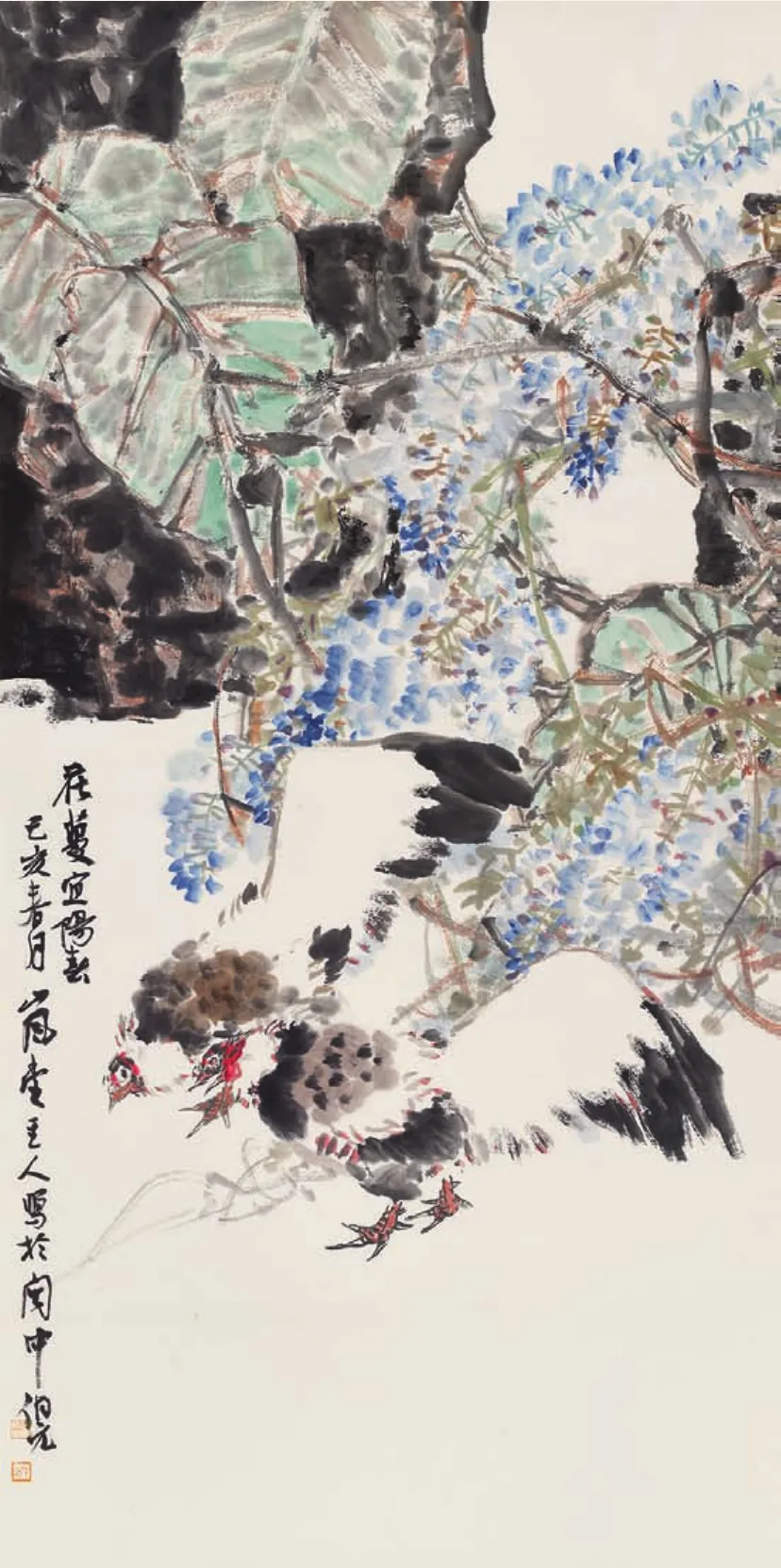

邓伯元 花蔓宜阳春136cm×68cm 纸本设色 2019年

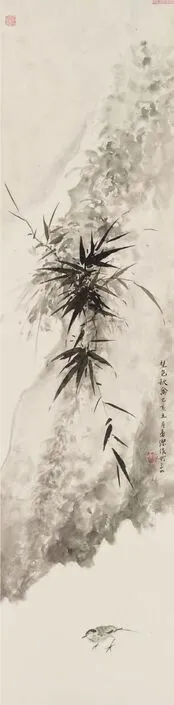

黄梦洁 楚色秋禽 131cm×33cm 纸本墨笔 2019年

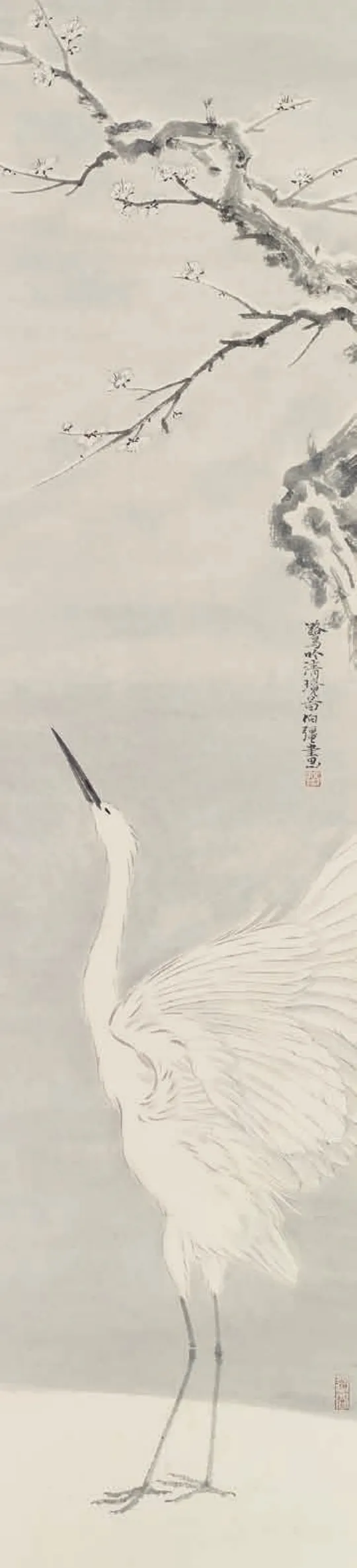

林伯强 鹭吟清境图 135cm×31cm 纸本墨笔 2018年

罗方华 惟有春风最相识 68cm×69cm 纸本墨笔 2019年

郑芳芳 立夏 66cm×66cm 纸本设色 2018年

但是,我觉得现在的年轻画家缺少对传统艺术认知的深度,特别是对中国传统绘画的认识、水墨运用和理解方面还显得比较肤浅。几千年来的传统绘画留下来这么好的东西,它好在哪里,年轻画家可能还没有进行深刻的分析和了解。现在的年轻画家大部分从美院出来,他们受的教育很多是西方的美学思想,对传统文化的认识还并不深入,对传统绘画的一些技巧,特别是笔墨运用方面没有花很多时间去实验、去探讨。各院校美学教学方面比较薄弱,写意画方面就显得特别不够,希望年轻画家还要多关注传统绘画优秀的水墨技法,将其运用到绘画中来,可能会取得更好的效果。我就谈这些,谢谢。

陈明(《中国美术报》副社长、副总编辑):关于中国画的话题,实际上近一百年来,也就是从19世纪末到现在一百多年,中国画一直面临着我们所谓的“西学东渐”问题。困扰也好,挣扎也好,寻找自己的道路也好,一直还在讨论这个问题,这对中国画家来说是一个相对永恒的课题。在这一百年当中,我们的中国画家也做了很多努力,比如说在20世纪初期上半叶,中学为体、西学为用的尝试,如林风眠,还有西学为体、中学为用,如徐悲鸿。到了20世纪五六十年代,中国画又经历了中国画改造,比如“’85美术新潮”带来的变革,这些都对中国画造成一种冲击,并且影响中国画创作的面貌。

我觉得自20世纪80年代以来,中国的水墨画或者说狭义上的中国画有几种尝试,一种是我们所说的新文人画,“’85美术新潮”比较盛行的那个时期,新文人画的目的实际上是对西方绘画或者是西方理念的一种反抗,把传统诗书画重新作为绘画的主体,以文人画的方式来表现当代知识分子的一种状态,或者是一种精神。另外一种走得比较极端就是新水墨,比如说表现主义水墨,或者说抽象水墨,甚至水墨装置,这也是我们寻找突破的一条新道路。在这两者之间我们所说的学院派,我给它起名叫“新中国画”,比如像唐勇力、卢禹舜老师等,他们都有扎实的学院功底,也能够接受西方外来的新鲜思潮,但跟新水墨或者装置又不同,所以介于新文人画和新水墨之间这一批画家是值得我们重视的。我个人认为咱们这一期的福建年轻画家应该是属于这个阵营当中,为什么呢?因为从他们的绘画语言来看基本上是比较传统的,在传统笔墨语言上下了很大功夫。对于传统的吸收和锤炼越来越少这样的背景下,我们年轻一代的画家如何去坚守传统,在坚守传统的基础上又能够形成自己的面貌,这是非常难的。我们知道中国画的传统是极其深厚的,它有程式化的体系,它的好处就是提供给我们一个现成的语言体系,我们只要掌握这个语言体系就能够创作中国画,绝不同于西方绘画,我们有自己的语言方式。但是它不利的一点是,它太成熟了,前面的高峰太多,想越过高峰实在太难了。在20世纪传统这个阵营当中也有突破,比如齐白石把传统的文人画语言和民间绘画相结合,包括色彩。他画老鼠、油灯,这些都是传统文人画中不可能出现的题材。黄宾虹是另外的路子,把笔墨语言作为画面的核心,把笔墨“玩”到了极致,这也是一种方式。这两种方式现在对我们年轻画家来说也是一个难以逾越的高峰。如何在这些高峰当中、夹缝当中寻找自己的一条道路,真的是值得我们去好好思考的一个问题。

吴建福 行走的风景 64cm×132cm 纸本设色 2017年

蒲玉杰 乡间系列 138cm×69cm 纸本设色 2019年

黄华斌 微雨洗高林 136cm×68cm 纸本设色 2019年

陈端 漫游系列 136cm×68cm 纸本设色 2019年

马啸(中国国家画院教育培训中心负责人):这个展览给我的我感觉就是作品特别注重笔墨的质量。现在很多画中国画特别是从学校出来的一批人,都不太注重笔墨本质性的东西,而是一味注重图式和画面效果。但是这个展览还是能看出,大家在用笔用墨方面比较扎实,这是最基本的。我自己是搞书法的,我觉得一个书画家不解决笔墨问题,老是在打外围,这样到最后肯定不会久长,或者是不会壮大,这是目前中国画界存在的最大问题,特别是这十几年来最大的问题。很多人虽然在画中国画,但实际上他们是在拿毛笔画速写,那样的绘画不能称为中国画,仅仅用的材料是中国画的,但语言不是中国画。但从今天这些展览作品看,应该说还是很中国的,这是比较突出的。

中国画看起来好像很简单,就是拿一支毛笔蘸一点墨,稍微搞一点色彩,好像非常简练,但是当你要深入进去时,会发现它是一个无底洞。首先中国画的题款要过关都很不容易,很多人把画画好了,题款却不会。我相信现在很多著名国画家题款都不过关。中国画诗书画印是一体的,你说我不懂古文诗歌,这个可以原谅,因为我们不是处在那个年代,我们是现代这样断裂以后的教学体系出来的,所以古代的这些东西你可以不懂。但是作为国画家,印章每一幅画起码要用一个吧,你都不知道哪个印章好,这个是很大问题,一定要把这个课要补回来。

另外,说到地域性文化的问题。实际上现在所谓的全球化时代没有地域性,打破了地域性,从福建坐飞机一会儿就到北京了,一会儿就到新疆了,大家都交流得很频繁。但我认为文化产生于相互隔离,不是相互交流,文化交流得多了文化就要消亡。很多人很乐观,认为文化交流得越多好像越繁盛,实际上按照我读书的一个经验,艺术交流得过多就会相互抵消,不会相互催生。当然两个高手之间有时候会催生的,它会碰撞。但有时候它不是高手,两个比较弱的作者之间,它会是抵消的,本来还有一点优点,两个人磨一磨都没有了。我觉得书画也是这样,诗歌更是这样,需要把自己关起来,外面的信息有时候要隔离一下,自己的风格面貌可能就会出来了。

林维(中国艺术研究院研究员):福建的绘画传统比较深厚,尤其是明清之际。福建的气候环境适合花鸟画创作,四季都有不同的花鸟,在题材选择上比较容易,山水画相对少了一点,因为它是丘陵地带,树很少,表现起来相对比较难。它不像北方的山,丘壑、石头、树很丰富。所以,福建的画是以花鸟为主,人物画也有,像清代黄慎的作品比较传统,带一点民俗特点。在山水画领域,林容生是从传统中脱出来,生发出比较现代的山水,也带出了一批学生。现代如何跟传统结合,我觉得是大家要思考的一个问题。

现在福建画坛在花鸟画方面,工笔画偏多,写意画探索得相对少一点,当然写意花鸟是比较难的,尤其是想参加全国的大展确实比较难。刚才我大致转了一下,今天展览的这一批画都还不错,探索性的成果比较多。

李国华(批评家、策展人):福建地区在中国画坛有其特殊性,尤其在传统领域,当代领域也有很多非常厉害的艺术家,像蔡国强、邱志杰、黄永平等都是福建人。我觉得福建是一个具有海洋文化的地区,这里的艺术家身上除了有传统延绵性的文脉存在,还具备很大的向外拓展性。我今天看了几位艺术家的创作,非常多元和不拘一格,大多数以写意方式为主,题材也是各种各样,有的受传统影响多一点,有的对当代艺术形式比较敏感,对西方艺术创作形式接纳比较多的也有,也有一些受到20世纪五六十年代中国革命现实主义绘的画影响。

刚才几位老师讲到现在的年轻画家,认为丢掉了传统文化,包括典籍、阅读、篆体字等,有一种文化传承上的断代。当然这是一个非常残酷的现实,但我也不认为这是一个非常大的问题,为什么呢?我们可以回顾20世纪中国艺术史的发展情况,会发现20世纪20年代艺术发展面临的一个关键问题:中国画如何现代化?当时陈独秀,包括徐悲鸿他们都提出了要用西方的写实主义来改造中国画,一方面是源于西方文化的传入,另一方面也是中国画本身的问题。近千年来中国画的发展没有太大变化,有点死气沉沉,不接地气,所以导致了20年代一系列的讨论和变化。1949年以后,政治元素成为中国画改造的重要因素。改革开放以后出现了两个发展方向:一部分画家回归了传统,像新文人画;另一部分人更加拥抱西方,像实验水墨或都市水墨。我们反观所处的当下,其实最大的问题是全球化视野下如何审视水墨艺术发展。虽然像潘天寿提出过东西方绘画体系是两座平行而不交集的大山,但是对于现在年轻人已经不太完全能做到切割,可能会有一些偏向。我觉得现在年轻艺术家不应该把这个作为重点,而应该想尽一切办法做自己,创作具有自己面貌的作品。这也是我近几年策划一些青年艺术家展览的经验,因为我觉传统也好,现代也好,如果没有自己的面貌,在艺术上还是不成立的。

朱雁娴 盛夏 34cm×34cm 纸本设色

朱小钧(大道融元董事、批评家、策展人):前面几位老师都讲了他们的感受,我也跟大家简单分享一下我在水墨画这个领域最近十年策展实践以及市场研究的一些感受。我是美院学美术史的,从事了8年的艺术媒体工作,2012年创业开办了文化公司,一直做展览的实践和探索。我希望中国水墨能够有一些新的变化,所以从2011年开始就一直带着“70后”的水墨画艺术家在英国、日本、意大利从事一些中国新水墨的展览项目。这么多年下来,我认为没有所谓的中西融合,我们是我们,西方是西方。西方的包豪斯我们无法学会,模仿也模仿不像。

对于今天的展览,我想谈三个方面:第一个是为什么我们离传统还是有距离,或者我们有文化的断裂。我自己的看法是,目前学院派的训练是有问题的,学中国画的学生一直在画速写、素描,进行造型训练,而这个训练本身就不是中国画的传统,它是西画的传统。所以我们强调中国画要讲求笔墨关系,更着重于对传统文化的链接,而不是造型和方法的训练。

第二,对“阵中点将”这个概念,我认为没有地域性艺术家的集体特征,无论是点将到山东、福建还是安徽,在当下这个时代里面,每一地的艺术家都可以很轻松到另外一地,不像以往地方画派的延续。我觉得只能把人做成一个归类,归类人的时候我们会想到福建艺术家有什么特点,刚才李国华也讲了,现在中国整个美术界很多知名人物都是福建人,美术家协会主席是福建人范迪安,蔡国强,黄永平,还有我们还熟悉的陈志光,他们的共同特性是什么呢?我的感觉是大家用力很大,做一件事情的时候快、准、狠,非常努力把一个事情做好,愿意深入下去让自己的艺术有一个能够看到的面貌。我们今天这个展览的艺术家里面,也有一些人有这样的特点,比如曾军艺、陈端,希望大家能够沿着这股劲画下去。

第三,面对我们当下有哪些问题要解决。我认为行万里路比读万卷书有效。现在我们去某个地方,了解当地的风土人情,比以往容易太多了。这是我们和传统艺术家不同的地方。过去的艺术家可能要在书斋里面认真研究画论和临摹传统,要经历废纸三千和搜尽奇峰打草稿的过程。我觉得这个过程是非常重要的,在这个基础上大家就每个人创作的面貌展开讨论,我觉得它是一个有效的方法,先说这些。

林容生(中国国家画院研究员、博士生导师):非常感谢中国书画杂志社给福建的青年画家举办了这么一个展览。对于他们来说,这是一件很好的事情。虽然展览规模不大,但有这么一个机会到北京来做交流,我觉得对他们来说有很大的促进作用。今天参展的画家里有一半是我的学生,所以大家的创作我还是比较熟悉的,我就不表扬了,说几点意见。

首先,我觉得如果以一个省份这种方式来做展览,画家创作的作品应该能够体现出这个省份的特点,这些特点是什么呢?实际上最重要的就是我们平时说的要接地气,这个地气实际就是一个地方的生活环境、生活经历,对我们的创作所产生的影响,有地域共性的地方,形成某一些引人注目的审美倾向。这个地气不能简单理解就是画画福建的地理、民俗、土楼这些东西,这是表面的,当然也是跟我们生活相关联的。这个展览我看了一下,从福建的特点来说还不是很够,如果作为区域性画家创作放到北京来,并没有看出太多的福建特点。当然现在交流更广阔了,大家创作的选择也更多,但是我也更希望大家能够在作品当中接一些地气。

其次,画画要有文气。文气是一个传承,大家画中国画,画水墨画很重要的资源或者学习的基础,就是我们的深厚传统,读书以及我们的学养,养出来的一种气息。这个气息不仅仅是体现在画面上,同时也体现在你的身上,这是一种积累。再次,画画还要有才气,才气有一部分是天生的,但另外一部分是后天努力出来的。简单说就是绘画上的一种能力。我觉得很重要的一个能力就是创造性。福建的这些画家创造性还是不够的,虽然个别人也有一些探索性的表现、个性化的追求,但总的来说还是不够。虽然中国画追求笔墨的深厚,但我觉得年轻一代要有年轻的状态,不要过于追求那种老气横秋的东西,要有活力,有生机,这就是一种创造性。如果你没有创造性,画面表现得再好,我觉得也是没有才气的表现。

最后一个是灵气,画面还是需要有点灵气的。气韵生动是中国传统绘画审美很重要的标志,但这种生动并不是说表面上画很活的那种东西,安静的东西照样也能够呈现出一种生动的气息来,就像一个美女坐在那边不动,但是她的姿态照样能够打动人,就是一种气息。当然从中国画的角度来说这里面有传统的滋养,可能在这方面追求的东西每个人不同,但是我觉得画面不仅仅是表面的题材、技法,还得要从你的生活和学养当中沉淀出来一种生动的气息。只有这样你的画面才有灵气,才能够体现出个人对艺术的理解,或者说对艺术的追求,同时才能打动人。

当然说起来可能容易,做起来还是有难度的,得下功夫,在不同的阶段做不同的努力,每个阶段会遇到每个阶段的问题。我更希望看到的是在这个阶段,年轻画家的作品是充满活力的、年轻的,同时又有生活。怎么能够把这些品质提升,真正从外到内打动人?我想这是我们创作过程当中要思考的问题。

文亚坤 正青春系列173cm×70cm 纸本设色 2016年

游波 岐涎180cm×95cm 纸本水墨 2017年

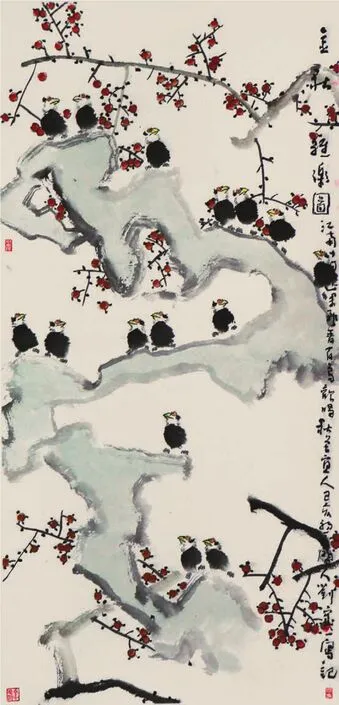

刘宬一 金秋雏乐图136cm×68cm 纸本设色 2019年