新问题研究 “社会情绪能力养成”教育的实践特征与创新

曹坚红

什么是“社会情绪能力”?“社会情绪能力”是指:个体与社会的互动中,驾驭自己的情绪,与他人建立积极的关系,负责任地决策以解决社会生活中各种问题的能力。

2009年起,上海市静安区为了解决区域学生社会生活中的现实问题,使之拥有面向未来的全球胜任力,在教育部原副部长韦钰建议下,开始了本土学生社会情绪能力养成教育的研究和实践。虽然国际上相关的教育已经相对成熟,但上海静安区没有简单地迁移国外的课程和做法,而是历经10年研究与实践,以创新解决操作层面的实际问题,逐步形成社会情绪能力养成教育鲜明的本土实践特征。

特征一:确立社会情绪能力养成教育的跨学科、预防性定位

社会情绪能力养成教育与德育、心理、社会等多学科交叉,在实践中,上海静安区的做法是将社会主义核心价值观教育、个体心理建设、社会认知学习融为一体,合力提升学生的社会情绪能力。

社会情绪能力养成教育很容易被误解为情绪管理技能的教育,实际上,自我情绪管理只是它的一个组成部分,也并非提升社会情绪能力的捷径。在研究初始阶段,我们一度非常偏重从学生的情绪管理入手来提升他们的社会情绪能力。但很快发现,如果没有正确的价值观和基本的社会生活认知作为基础,社会情绪能力并不能仅凭自我情绪管理技能的丰富而得到提升。例如,有的学生学习了情绪调节技能后,知道如何缓解自己登台演讲时的紧张,但当他人因登台紧张出现失误时,却极尽嘲笑,让人感觉不到应有的同理心;有的学生在走出挫败情绪、坚持达成目标的同时,会期待竞争对手出现失误,甚至以破坏对手成绩来代替超越自我的努力;还有的学生没有“尊重他人与自己不同生活习惯”的观念,虽然极力克制自己的情绪,但仍然影响正常的社会交往……

由此可见,社会情绪能力是一种特殊的能力,它不同于一般的技能,不能独立于价值观、社会认知而建立和发展。社会情绪能力是跨学科综合性能力,它的养成不是靠单一的情绪管理技能的提升就可以达成,而是必须将社会主义核心价值观教育、个体心理建设、社会认知学习融为一体,合力培养。

此外,我们觉察到,面对社会生活中学生产生的不良情绪,以往的教育更多注重事后对个体的干预和疏导,对于预防社会环境中相关问题的发生和发展措施不多。上海静安区的社会情绪能力养成教育则面向全体学生,是从维护社会环境角度进行的预防性教育。所有的主题内容均源于社会生活中真实发生的事件或问题,不是就事论事地进行补救式辅导,而是站在维护良好社会环境的角度,举一反三地引导全体学生学习如何应对和预防类似问题的发生、发展。比如,探讨同学之间的歧视和排挤事件時,不会停留在“当事人应该怎么办”的讨论上,而是通过一系列体验步骤,让学生感受当事人的感受,在建立正向的是非观基础上,让每个人知道为避免他人再度受到类似伤害,自己可以做哪些力所能及的努力。

特征二:在个体社会情绪能力培养与社会环境建设之间建立良性互动关联

相较于国外同类课程比较侧重帮助个体适应社会环境、融入主流社会生活的内容,我们认为培养良好社会情绪能力的目的不仅是为了让个体有能力独善其身,去被动适应环境;提升全体学生社会情绪能力的真正价值是使学生群体能自觉对社会环境施加积极影响——每个人既是良好社会环境的受益者,又是建设者。

我们认为,社会情绪能力养成教育应促使学生群体建立起维护良好社会环境的责任意识。因此,上海静安区在整个社会情绪能力养成教育实施过程中,无论是目标的设定还是内容的选择,无论是学习方式还是流程,无不致力于建立起个体社会情绪能力与社会环境建设之间的良性互动关系。即便涉及个体在社会生活中遇到情绪困扰的内容,也会从维护环境角度,强调营造良好环境对每个人的重要性。

例如,小学高年级《不是我干的》主题,针对学生不敢直面并承认错误的问题,课堂上除了通过后果推演的方式帮助学生认识逃避错误的真正后果,以及当错误发生后应如何减少伤害、获得原谅之外,一定还会站在营造良好社会环境的角度,就社会环境与个体决策之间的相互影响展开讨论。

特征三:养成目标精准针对本土学生的问题和需求

学术、社会和情感学习合作组织(Collaborativefor Academic,Social,and Emotional Learning,CASEL)的研究者列出了五大核心的社会情绪能力,包括:自我认知、自我管理、社会认知、人际交往和负责任地决策的能力。在此之后,各国的社会情绪学习和教育都从这五大方面出发细分出更具体的培养目标。

我们认为,不同国家在政治、文化上有着巨大差异,我们培养学生的社会情绪能力,是为了解决“我们”的问题,让“我们”的社会环境变得更好,让“我们”的学生具备未来全球胜任力。因此,社会情绪能力养成教育目标的设定需要精准针对本土学生的实际需求。

我们从发现的问题中寻找和正视学生需求。随着上海城市发展迅速国际化、多元化、信息化,学生面临从相对封闭的校园生活融入开放社会生活的挑战,在社会生活中常常表现出同理心缺失、以自我为中心的思维及行为方式,较少站在他人角度考虑问题、忽略他人的感受;缺乏信息辨识力,盲目自信,对问题的判断和决策随意任性;遇到困难和挫折容易退缩甚至自暴自弃;依赖性强,对如何预防和应对人际冲突表现出能力的欠缺;对校园等小社会环境中不涉及自身的不良状况冷漠旁观,没有自觉去改善的意愿。

上海静安区对应“社会情绪能力”五大核心范畴,针对上述现状确立了区域学生社会情绪能力养成教育总目标:(1)建立有依据的自信。(2)驾驭情绪,在压力与挫折下实现目标。(3)有同理心。(4)预防和处理人际冲突。(5)负责任地作出有利于维护良好社会环境的决策。

特征四:以学生遇到的真实问题为内容资源

搜集学生在现实社会环境中遇到的真实问题和情感困扰,所有主题内容据此原创,这是上海静安区社会情绪能力养成教育的关键性突破。

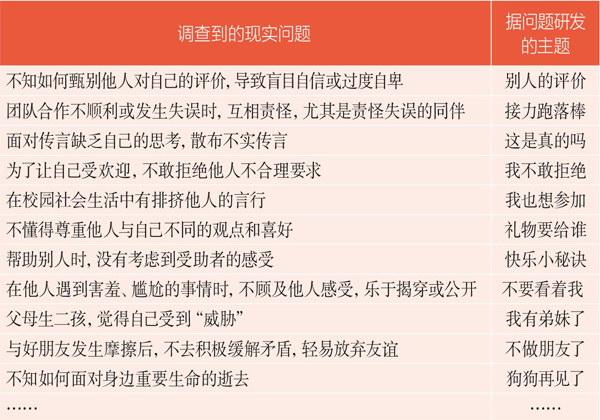

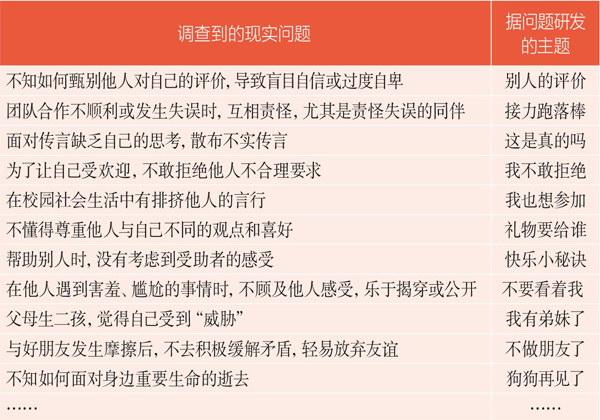

多年来,我们高度关注社会情绪能力养成教育的实施成效,在实践中发现一系列问题。比如,有些调节情绪的方法过于笼统抽象,学生即便知道这些方法,在遇到真实问题的时候也无法有效使用。又如,学生普遍对教师编写的名人故事等主题内容缺乏代入感,课堂上被动体验多、主动体验少。这些问题一度使社会情绪能力养成教育陷入低效状态,于是我们颠覆了早期做法,将学生遇到的真实问题以“烦恼排行榜”等方式全部搜集起来,从中挑选、设计出有助于学生日后举一反三、迁移运用的主题教育方案(见下页表)。

当这样改变之后,我们惊喜地发现课堂发生了变化:学生从跟着教师的设计和安排被動体验故事中人物的感情,变为主动去体验真实问题情境中不同人的立场和感受,以求找到这些真问题的解决之道。我们相信,当整个课堂围绕着社会环境中的真实问题,学生在真实的思考和演练中逐步养成社会情绪能力,才能让他们有能力面对未来遇到的新问题、新变化。与此同时,这种伴随着社会主义核心价值观、对社会生活的深入认知共同建立起来的社会情绪能力,对未来良好社会环境的建设和维护有着重要意义。

特征五:在学前、小学、中学学段采用不同的学习策略

上海静安区社会情绪能力养成教育的顶层设计是自幼儿园到高中阶段相互衔接地持续培养学生的社会情绪能力,在学前、小学、中学学段采用不同的学习策略,使之符合幼、小、中不同学段学生身心及认知发展特点。

(一)学前:感知良性的社会互动,将社会情绪能力培养融入幼儿一日生活。

脑科学研究表明,情绪的产生都有其相应的生理机制,儿童早期的情感需求是否受到关注和回应,影响相应的脑部发育。因此,与幼儿进行良性的社会性互动对其社会情绪能力发展至关重要。

在学前阶段,幼儿每一日与同伴、老师、家长的互动即是他们感知社会的过程。我们早期尝试通过设计集体活动培养幼儿的社会情绪能力,但是发现幼儿在日常社会活动中时时刻刻的感知远比在有限时间内的集体活动中所受影响大。这种日常的感知往往不着痕迹,成人如果没有充分关注就难以觉察。于是我们改变了专门设计活动的做法,把社会情绪能力养成的目标落实到幼儿的日常活动中。

我们做了两件事。一是让教师将养成目标了然于胸,在与幼儿的日常相处中捕捉教养契机,把社会情绪能力培养融入幼儿的生活环境。二是让教师以充分关注、倾听、陪伴、关爱每一个幼儿的互动方式与幼儿相处,这种相处本身就是在培养幼儿的社会情绪能力。比起设置课程,这两件事带来的是幼儿所处小社会环境的改变,是在幼儿与环境的互动中润物无声地培养其社会情绪能力,回归了养成教育的本质属性。

(二)小学:社会体验式的主题学习,直面真实问题的解决。

与学前不同,小学阶段的社会情绪能力养成教育全部由主题式活动组成。每个主题都以一个真实问题的解决为导向,学生在寻求解决方案的过程中发展社会情绪能力,同时建立起营造良好社会人际环境的责任意识。

例如,《不在背后说》主题源自有学生在背后传播同学缺点而引发冲突的真实事件,引导学生思考“希望别人如何对待自己不为人知的缺点”,以同理心理解“己所不欲,勿施于人”的道理,再以“拷贝不走样”游戏模拟不实信息传播情境,最终找出预防冲突发生、解决冲突的合理策略。

上海静安区以“主题设计动态资源包”代替固定的主题活动方案,正是为了使学生生活中不断出现的真实问题成为社会情绪能力养成教育的鲜活载体。这样的主题活动,既帮助学生学习应对当下的问题,又培养学生可以举一反三应对未来新问题的思维方式。

(三)中学:微型剧情节创作,进一步理解社会环境中问题解决的因果关系。

中学生社会情绪能力养成教育同样聚焦真实问题,同时根据中学生更希望主动掌握学习进程的特点,我们采用了另一种养成教育方式和策略——提供一个微型剧剧本,根据设定的不同结局,由学生填充特定情境下的关键对话、行为,完成剧本中“最关键几分钟”的创作和演绎,在模拟状态下发现影响问题解决的更多细节。在这个过程中,学生需要理解同一事件中不同人物的不同想法,不同想法会产生不同情绪,不同的情绪表达会带来不同的行为后果,这其实是对真实社会生活的一次推演,从中提升个体社会情绪能力,并着重呈现个人社会情绪能力对环境建设的积极作用。

特征六:养成教育延伸至家庭和社区

上海静安区将学生社会情绪能力养成教育通过“家庭对话”板块延伸到家庭。“家庭对话”是以信件形式向家长通报学生社会情绪能力养成教育学习的主题内容及目标,通常附有一个需要家长与孩子共同完成的任务,以亲人间的互动交往将社会情绪能力养成延伸到家庭,间接地帮助家长改善家庭教养方式。

例如,《友谊失去后》主题学习后,家长会通过信件了解到孩子已经在学校探讨过“当友谊失去,我们可以做什么以及不可以做什么”的话题,孩子将向家长介绍“沟通三步法”,并邀请家长一起寻找一个真实或模拟的事件进行练习。在此过程中,课堂上的话题会很自然地被引入家庭,增进家庭成员之间的深入了解,学生学到的相关技能也有机会与家长共享。

此外,由于每次主题性社会情绪能力养成教育之后会有间隔时间,“课外长作业”就成为主题学习问的链接方式。这些作业通常需要几周来完成,在社区真实环境中完成小任务,帮助学生在课堂感悟与社会环境之间建立良性互动关系。

特征七:教师获得细致而系统的支持

任何一项教育创新均离不开师资队伍的支撑,中小学社会情绪能力养成教育多被安排在校本课程、班会课上进行,主要由班主任负责实施,并无专职教师。因此,我们为教师提供了细致而系统的支持,通过分类培训的方式尽可能落实到每位教师。分类培训主要针对三类教师展开:

(一)针对研发团队,培训蕴含在精心设计每一步研发流程中,研发过程就是教师自身社会情绪能力和专业能力同步成长的过程。比如,主题研发首先要求教师搜集学生受某类情绪困扰的事件,完成统讯分类、排序。在这个过程中,教师有大量机会倾听学生内心的想法,发现站在学生视角看待问题的重要性。然后,教师需要选择具有典型意义的事件开始主题开发,研究学生的身心发展规律成为自觉行为。最后,在课堂上,教师会发现原来的教育方法不足以完成新的教学目标,需要学习、寻找、创设更有效的策略让学生与环境互动……我们发现,教师在这个过程中从被任务驱动到主动解决问题,增强课程胜任力的同时,自身社会情绪能力得到发展。

(二)随着实践范围的逐步扩大,执教教师中有很多并未参与主题研发,他们大多是零星加盟,各人理解、实践进度不同,于是我们在固定的教研活动以外,为这些教师提供详尽的主题教学指导建议——《主题教学指导手册》。这本手册把社会情绪能力养成教育理念融入具体的课堂教学指导策略,教师在执教过程中既有章可循,又可以通过实践领悟理念内涵,自身的社会情绪能力还能与学生共同提高。

(三)我们走进试点学校,为全体教职工提供讲座。因为学校的每位教师都是学生真实生活环境中的一员,他们的社会情绪能力、日常与学生的交往互动状态都会对社会情绪养成教育产生不小的影响,让全体教职工了解社会情绪能力养成教育,立足岗位配合学生学习和成长,是确保社会情绪能力养成教育正常实施的重要保障。

特征八:让信息技术发挥特有的优势

我们提出:信息技术的辅助必须体现其特有的优势,解决传统方法无法解决的关键问题。

例如,学生在课堂需要表达内心真实想法时,难免有所顾虑,可是如果学生不愿意暴露真实想法,教师就无法进行针对性的引导。通过传统的说服手段这个问题很难彻底解决,一度成为社会情绪能力养成教育的瓶颈问题。这时,我们运用信息技术手段,让学生在能感受到隐私保护的虚拟环境下匿名提交真实想法,使课堂讨论围绕观点本身展开,而不会指向对观点提供者的评判。又如,“家庭对话”的推送也是通过信息技术手段,解决了便利性和及时性问题。(作者单位系上海市静安区教育学院)

责任编辑 邢星