医事活动与医技传承:以民国时期上海方志医学人物记述为中心

鲍健欣

地方志是一个地区的史书,资料丰富,区域空间明确,内容连续全面,蕴含着丰富详实的地情资料,是重要的地方文献。具体内容涉及历史、文学、社会、经济、物产、自然科学等,其中有相当数量的医药卫生资料。利用地方志钩稽医学资料,有其独特的学术价值。地方志中有关医药的记载,分散在各类栏目中,如五行、灾异等类,有流行病方面的资料;在物产等类,有地道药物的记载;在人物、方技等类,有本地名医的介绍;在艺文、经籍等类,有医学书目的著录,都是医学史研究中非常重要的参考资料。①王明:《地方志中中医药文献研究刍议》,《中国中医药图书情报杂志》2016年第3期,第46页。

上海民国时期的地方志编撰十分繁荣,在历代文献的基础上,出现了不少续修、重修的县志、镇志、乡志、里志等文献。本文将着重查考其中的地方医学人物资料。地方医学人士,通常被收录于“人物志”中的“艺术”“方技”等类目,他们造福一方、享誉一方,亦仅限于一方,在一般医学史书中不见身影。本文以民国七年(1918年)至二十六年(1937年)期间出版的上海地方志为基础,涉及上海县、宝山县、南汇县、嘉定县、崇明县、青浦县、川沙县,以及张堰镇、江湾镇、月浦镇等区域。除“艺术”类目外,还查考了“人物志”中的“贤达”“孝友”“德义”“忠节”“文学”“儒术”“僧道”“游寓”,以及“附刊”“杂志”“遗事”等,共收集400余位医学人物的相关资料。地方志对医家的记录虽然用笔简略,著录格式相对固定,但通过出身背景、从医动机、习医经历、医疗事迹、医学著作等方面的简短介绍,可以勾勒出地方医学人士的生动形象与事迹。

一、士儒与医学世家身份的描述

地方志对于医学人物从医背景的介绍,着重彰显儒医与世医两种身份。

儒医,指援儒而习医者。有宋肇始,缘于“理学”思潮的兴起以及“不为良相,则为良医”思想的逐渐风行,使众多儒生、士大夫转而习医或稍事涉猎,医儒关系开始日趋密切。明中后期以来,特别是在清中后期的江南,由于医学知识不断普及,医学文化氛围愈加浓厚,医生已日渐成为一种具有开放性的职业。①余新忠:《清代江南的瘟疫与社会:一项医疗社会史的研究》,北京师范大学出版社2014年版,第272页。上海地区可见许多诸生、增生、县学生、庠生、贡生、监生等功名在身的医学人士,以儒通医或弃儒从医的现象十分普遍。这种情形,以崇明县尤为突出。

业儒而涉猎医学者,如侯敞,上海侯家角人,增广生,“于天文地理医卜之术,无所不窥”②吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷18《人物》,民国七年(1918年)刻本。;再如沈复云,上海人,诸生,“诗宗盛唐,尤长古风,旁涉堪舆医卜之学”③吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷18《人物》,民国七年(1918年)刻本。。又有儒医兼通者,如张孝庸,上海三十八保人,庠生,工书法绘画,又精岐黄术;戴承澍,青浦人,同治年间举人,专研《易经》,善于以经解经而不墨守成规,并工医精堪舆,著有《医门一得》及《临证退思录》。还有仕途已功成名就而兼通医术者,如周玉甲,崇明人,为康熙四十五年(1706年)进士,官至内阁中书,后改任河南阳武知县,在任时多惠政,并且精于医术,常赠药与贫者,若遇到族人则更加厚待;陈观圻,宝山月浦人,弱冠即以县试第一入泮,每试必列前首。最先授正红旗官学教习,供职期满任山东知县,后任新泰县察吏,又调任至阳谷、范县课农讲学,政声卓著,以至于离任时民众皆乞留。他“工诗古文辞,尤长于笺牍,兼通医理”,因夙精医术,遇到贫病无力延医者则悉心诊察,莫不药到病除。④陈应康纂修:《月浦里志》卷12《人物志》,民国二十三年(1934年)铅印本。

由儒改习医,甚至弃儒从医者亦为数不少。如王兆济,宝山人,其“幼承庭训,制举业不得志,改习医,求诊者不具责以酬”。⑤吴葭修,王钟琦纂:《宝山县再续志》卷14《人物志》,民国二十年(1931年),铅印本。陈廷诰,上海北桥人,邑庠生。祖父陈亦保,府庠生,工书精医;叔父陈能澍擅长针灸,著有《针灸知要》一卷。而陈廷诰曾曰:“科举非经世学”⑥江家瑂等修,姚文枏纂:《上海县志》卷16《艺术》,民国二十五年(1936年)铅印本。,遂放弃父业而承袭了祖业,以行医为生,并且擅治伤寒。张士奇,上海人,父亲名张思伦,监生,且精外科,设有诊所。张士奇“少攻举业,试辄前列,后病心悸,改治医”⑦江家瑂等修,姚文枏纂:《上海县志》卷16《艺术》,民国二十五年(1936年)铅印本。,病家无论远近争相延请。但张士奇怜悯贫苦病者,多徒步赶赴,竟因过度奔走劳累而逝。张镳,嘉定人,以孝著称。因“父患微疾卒,自痛不知医,未能尽人子事亲之责,乃博览医书,久之渐得门径,治病辄效”。⑧范锺湘、陈传德修,金念祖、黄世祚纂:《嘉定县续志》卷11《人物志·艺术》,民国十九年(1930年)铅印本。邱式金,青浦人,清末时曾主持修辑县志,撰写疆域、田赋、兵防等篇。因“憾世儒不能以医事亲,乃遂精覃望闻之术”⑨张仁静、于定等修,钱崇威等纂:《青浦县续志》卷16《人物二·文苑传》,民国二十三年(1934年)刻本。,晚年医学造诣愈加深邃,医名随之愈隆。

此类医学人士,亦有普通儒生,亦有政绩斐然者,或因自身兴趣所在,或受家庭环境影响,亦有因自身或家人之患病经历而与医道结缘。

一方面,因医与卜、星、相均被视为杂流、小技,地位低卑。虽然医道以活人为要务,与儒道有相通之处,然而自唐书被列入技艺之类,儒者不屑为之。此种观念根深蒂固,故某些业儒兼医者,对于自己的医者身份尽量淡化,并不希望给人留下行医身份的印象。如侨居在宝山的周之谔,原为昆山岁贡生,虽然得到了名医之父的真传,仍以勿轻售术为戒,只是偶尔为亲友诊治。崇明人孙以仁,“习医,治多效,总兵陈伦炯、王澄俱奖以额。然耻以医名,仍治制举业,年五十补县学生。”⑩王清穆修,曹炳麟纂:《崇明县志》卷12《人物·艺术》,民国十九年(1930年)刻本。虽然医术都已受到了官方的认可与嘉奖,但却“耻以医名”,显然不把医学作为正道及平生的追求。

另一方面,由于科举竞争的激烈,迫使一些落第士人为生计转而业医,而且从宋代就开始的士人“尚医”风气下,医生的地位有所提高,医学已不再是纯粹的“方技”,而成为“行仁”、实现儒家理想的重要手段,①王敏:《清代松江“医、士交游”与儒医社交圈之形成——以民间医生何其伟为个案的考察》,《社会科学》2009年第12期,第148页。治病疗疾与儒家“博施济众”的人生价值是一致的。此外,“知医为孝”“格物学医”也成为主要的医事动机。因此与前者相比,改习医或弃儒业医者的心态更为坦然,持着“学贵有济于世”的观点,并不忌讳医者身份,而是以医道为重,讲求实学济世,投身医学实践,以达到孝养父母、保全身家,进而可保一方黎民的目的。

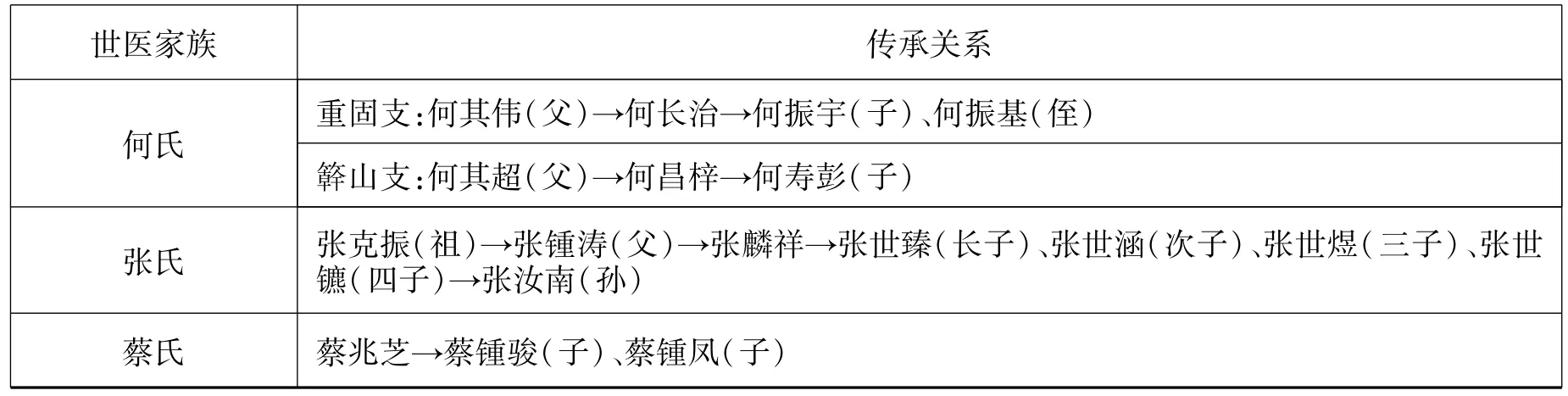

至于世医,指世代以行医为生者。从明代开始推行的世医制度,使得家族医疗技术及经验得到了较好的承继,有利于医疗经验的总结与提高,也推动了医学的专门化。以医著称的青浦何氏、上海张氏、宝山蔡氏家族都享有盛名。何长治、何昌梓,张麟祥、张世镳,蔡兆芝、蔡锺骏等代表人物,在方志中均有传记。尤其是何氏,是著名的医学世家“江南何氏”之分支。江南何氏是典型的世医家族,其世代绵延之长在世医家庭中也属罕见。此三家后世论述研究甚多,故本文不再赘述,仅以简表(表1)示之。

表1 何氏、张氏、蔡氏家族传承简表

有声望的大家族广为人知,固然被地方志所收录,而在乡里之间世代相传的医学家族更加多见。如戴仁,上海人,以医为业,医名与张麟祥同重于时,其子戴鸿继承父业。汪沅,宝山罗店人,在祖父的指教下学医,曾与青浦何长治先后给县令王树棻诊病而处方各异,“王以沅说为长,服之果愈”。②张允高等修,钱淦纂:《宝山县续志》卷14《人物志·艺术》,民国十年(1921年)铅印本。说明其诊治水平并不在何氏之下,只是影响力有限,声名未曾远播而已。

三世行医者,在方志记述中例子甚多。例如,杨德馨,上海颛桥人,精医,传子杨秋亭善治伤寒,再传孙杨毅斋善治瘵疾。王杏园,嘉定广福乡人,以儿科闻名,传子王廉甫,再传孙王遵路,均精于内科。吴青田,青浦人,善小儿科及推拿术,传子吴芝山,再传孙吴时行。陈涛,青浦珠里(朱家角)人,工医,传子陈垣,再传孙陈秉钧。陈秉钧字莲舫,与祖、父相比,更被称为“国手”,曾候补刑部郎中,因精习经方,洞晓脉理,被推荐进宫诊病,先后五召,皆称旨许为良医,还被任命于御药房审查方药。蔡体仁,川沙八团人,针灸及外科甚精,传子蔡能勤,再传孙蔡蓝田。顾瞻乔,川沙八团人,治内外科,传长子顾鸿、次子顾骧、三子顾桂,再传孙顾舜钦。顾传业,是顾瞻乔的堂弟,精痘科,传子顾璇兼精于针灸,再传孙顾良济。张云龙,江湾人,精于小儿科,传子张鹏翼,再传孙张其纲。。徐惠元,江湾人,善治小儿杂症,传子徐万雄,再传曾孙徐洪范。③分别记载于《上海县续志》卷20《艺术》、《嘉定县续志》卷11《人物志·艺术》、《青浦县续志》卷18《人物四·艺术传》、《川沙县志》卷16《医术》、《江湾里志》卷12《人物志·艺术》。

四世行医者,也比较常见。例如,顾泌庵,上海江桥人,传子顾维新,再传孙顾锡荣,再传曾孙顾大纲。张传丰,南汇人,尤长治疯,传子张一飞,再传孙张丹桂,再传曾孙张柳塘,仍以疯科名。陈庆涛,川沙长人乡人,精于内科,传子陈叙卿,再传孙陈宝善,再传曾孙陈伯梅。张春榜,张堰人,习岐黄治多效,传子张家璐,再传孙张其益、侄孙张其晋,再传曾孙张选青。唐集,张堰人,以女科闻名,传孙唐履祥,再传曾孙唐锡龄,再传玄孙唐昶。李继隆,原籍新安,迁居至江湾西镇,善治奇病,传子李维界,再传孙李容照,再传曾孙李师黄。①分别记载于《上海县志》卷16《艺术》、《南汇县续志》卷22《杂志·遗事》、《川沙县志》卷16《医术》、《重辑张堰志》卷7《人物下》、《江湾里志》卷12《人物志·艺术》。

还有对五世行医者的记述。例如,钱禹珍,上海塘湾人,以妇科闻名,传子钱苍璧,再传孙钱鹤山,再传曾孙钱若金(钱鹤山之侄),再传玄孙钱维翰(钱若金之子)。沈裕功,上海三林塘人,传子沈湘春,再传孙沈思义擅妇科,再传曾孙沈丽生(早卒),再传玄孙(沈丽生之长子)。汪文标,宝山罗店人,善治疮疡,传子汪煜兼治内科,再传孙汪均,再传曾孙汪铎(早逝),再传玄孙汪沅。张坤严,川沙八团人,擅长眼科,传子张云川兼理大方及推拿,再传孙张清湛兼女科杂症,再传曾孙张金照,亦业眼科,尤擅大方。②分别记载于《上海县续志》卷20《艺术》、《上海县志》卷16《艺术》、《宝山县续志》卷14《人物志·艺术》、《川沙县志》卷16《医术》。

世代相传六世者,已十分不易。据记载月浦卞氏六世行医,在当地名重一时。其中卞崧圃医名较著,从祖父卞意城、父亲卞兰玉继承家技,再传子卞小崧,医名愈加远布。③记载于《月浦里志》卷12《人物志》。

更有七世行医者的记载,如川沙长人乡人王梦松有医名,继承父亲王涤斋的医术,传子王受福,再传孙王芹生,至芹生已世代相传七世。另有长人乡王家港人陈学洙,业外科,亦历经七代。④记载于《川沙县志》卷16《医术》。

根据以上所述,除常见父子、祖孙相传外,在家族中,亲属间尚存在叔侄、舅甥、翁婿的传承。例如:

1.叔侄相传的事例,主要有:朱书,上海人,幼年多病而研习方书,遂以医名;朱升庭,为其弟朱英之子,能传其学。邱嘉澍,青浦人,邱式金之侄,继承其衣钵而被人称为“医中”。顾家振,青浦人,自幼跟从伯父顾山乔习医,专攻妇科,精其术。陆瑞镛,川沙西门外人,精于内科,除其子陆兰伯能世其业外,其弟之子陆岱林亦得其传。侯守琨,张堰人,传业于其侄侯元杰;沈琎,传业于其侄沈书绅。⑤分别记载于《上海县续志》卷20《艺术》、《青浦县续志》卷18《人物四·艺术传》、《川沙县志》卷16《医术》、《重辑张堰志》卷7《人物下》。

2.舅甥相传的事例,主要有:王兆济,宝山江湾人,擅长妇科,其术源于舅氏沈子扬。⑥记载于《宝山县再续志》卷14《人物志》。

3.翁婿相传的事例,主要有:徐本仁,上海人,精于眼科。陈光烈,为其婿,得其传而有名于时。⑦记载于《上海县续志》卷20《艺术》。

值得一提的是川沙八团人周闵氏,是地方志中难得一见的女医生。精于眼科,医术得于其娘家南邑闵氏的秘传,并传其子周子容。

儒医、世医是地方志收录的主要对象。但这两种身份往往重叠,既取得功名又继承家学者也是常例。一方面,依据传统社会判定个人价值的主流标准,学识水平及社会地位较高的士儒身份,会受到相当的重视;另一方面,自古病家就一直推崇世医,此种出身属性往往被人视为医术高超的象征,民众亦更加信赖世代相传的医者。故此二类医学人士被地方志收载的机会相对较多,也是地方医疗力量的重要来源。

二、医术精湛与高尚医德的论说

医疗事迹是地方志记录的重点,常以记载典型的医案医事以及神奇的疗效,来突出医者高超的诊疗技术与水平。

如上海北桥人陈亦保治愈闵行巡检沈祥熉之医案。沈氏素来无疾,陈氏见过后却诊断其将患心悬气怯之症,未几果验。崇明人黄之固可洞见症结,一妇人患病,面色红润语言清朗,众医皆言可治。但黄氏则断言此为戴阳证,外有余而内已竭,迟二日必死,果然。前者在病症还未显露时就能预见,见微知著;后者对病症真假有丰富经验,能够透过疾病表象抓住病机本质。

张子香,上海法华人,张士雄之子,曾代父出诊。“某姓儿甫三岁病,诸医束手,莫测病源。子香至,儿母以其少慢之。子香询儿母曰:抱是儿时,得弗甫举手儿即啼乎?是胎疟也。儿母惊曰:然。药下人瘳。人服其神技。”①吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷20《艺术》,民国七年(1918年)刻本。笔墨不多,就将一位少年医者形象展现在世人面前。子良性聪颖得父传,胆大心细,年纪轻轻临证经验却已不少,面对三岁患儿,并没有受到前医束手无策以及患儿母亲轻视怠慢的影响,能够准确地抓住患儿特征而断病开方。王光熙,上海人,世医,尤精儿科,“求医者坐常满。西人某生女瘠甚,极为难育。闻光熙名,踵门求治。未几,与常儿无异。西医咸叹服。”②吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷20《艺术》,民国七年(1918年)刻本。不仅医治国人,还引来西人患者登门,可见其医术颇有口碑,而且治疗效果连当时先进的西医都赞叹佩服。

还有集中展示治疗特色的医案。朱裕,嘉定黄墙人,继承了祖父朱鸿宝的医术。某巨公患大疽,诸医束手。先以清血之剂解毒,后用温补之品而收功。先攻后补,根据病势的缓急来调整用药,标本兼顾。朱成璈,则是朱鸿宝曾孙,诊治经验颇多,地方志中记录了三则医案。丁家巷农人患子痈,两睾丸皆溃烂。内用掺药涂抹,外以湿豆腐衣包裹,睾丸重生囊皮亦完好如初。花家桥顾姓,在百念穴上生疽,状如覆碗,硬如铁石。先敷药使其溃烂,继而用刀割之,随烂随割数月,疽去骨见,再改用生肌药收口。川沙一小儿年十二,患烂喉证,缠绵难愈。判断是因先天遗毒所致,故治以三黄解毒清火之剂而愈。③记载于《嘉定县续志》卷11《人物志·艺术》。三则医案都是外科医案,前二则都着重突出了治法上的特色技术。外科病证,与内科疾病相比,用药效果更加直观明显,而且外治法通常可以显现出医者特别的技艺。地方志选择记录外科医案,能够更加直接反映医者的水平。

精研医术亦是记述的要点之一。精湛医术的背后是艰辛而刻苦的习医经历。如上海人徐克溶,深研《灵》《素》诸书,言:“吾于儒书,读一二十遍即熟,于医书必二百遍始已。恐不精熟致误人也。”④吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷20《艺术》,民国七年(1918年)刻本。

崇明人胡谦,因研究方书过勤而年未满四十就双目失明,但求诊者仍日不暇给。顾宏礼,以医名,到老仍孜孜不倦,“或劝少休,愀然曰:医者废学则误人,吾滋惧也。”⑤王清穆修,曹炳麟纂:《崇明县志》卷12《人物·艺术》,民国十九年(1930年)刻本。

崇明人黄鹏,精研医理,认为治病要辨证求因,曰:“病有一药即愈者,有数药数十药而后愈者,有终身药而仅得不死者,要在识其根源耳。”⑥王清穆修,曹炳麟纂:《崇明县志》卷12《人物·艺术》,民国十九年(1930年)刻本。

上海洋泾诸家宅人诸步阶,为名医诸焕章之曾孙,对药性多有研究,根据临证经验,提出如黄连能治百病、石膏止吐、大黄止血等等,颇有创见。

对病患认真负责而不孟浪投药,是拥有医术医德的体现。吴时行,青浦人,业小儿科,朴素如田叟。深谙小儿脏腑娇嫩、不堪猛药的特点,在他医束手时总能以二三味药,使患儿霍然而愈。倪心元,上海洋泾人,处方尤为详慎,曰:“治病先不求有功但求无过,常品亦能治病,不必轻投猛剂也。”①江家瑂等修,姚文枏纂:《上海县志》卷16《艺术》,民国二十五年(1936年)铅印本。朱景星,月浦朱村庙西朱家宅人,精通医术,用药谨慎,每不肯用剧剂攻补,借用医和医缓之典故曰:“医和医缓乃欲其和缓耳,庸医杀人恒用大攻大补,盖未得和缓诀耳。”②陈应康纂修:《月浦里志》卷12《人物志》,民国二十三年(1934年)铅印本。

医生获赠匾额,是赢得“口碑”、建立社会信任的方式之一,地方志记录了不少在地方上赢得赞誉与嘉许的医者。更有祖孙三代皆获嘉许者,南汇人张传丰,获“十指阳春”额;子张一飞,获邑令“得心应手”额;孙张丹桂,获邑令“存心寿世”额,积累起了良好的口碑。除了受到政府的官方肯定外,民间乡里的认可也是无价的功德。川沙人陆瑞镛,字吟香,人谚“包看病好陆吟香”③方鸿铠等修,黄炎培纂:《川沙县志》卷16《医术》,民国二十六年(1937年)铅印本。,可见其技之神。上海人张思伦,精外科,人呼为“张仙人”,江湾人马应良,性慈精医,被呼为“马活佛”。这些口碑传扬,都是普通民众择医的重要参照。

在医德风尚方面,往往记录与医事相关的善举,医者遇贫病不受酬并助以药资,成为一种传统。如上海人张麟祥告诫弟子:“病者得资,心宽投药易愈”④吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷20《艺术》,民国七年(1918年)刻本。,钱若金言:“良医比良相,业此以活人也,计较酬资厚薄,隘矣。”⑤吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷20《艺术》,民国七年(1918年)刻本。以医术济人,不以富贵贫贱而异。徐楗遇到贫者求治,不俟驾即行,曰:“贫者全家仰食,不速痊,妻子冻馁矣。”⑥吴馨等修,姚文枏纂:《上海县续志》卷20《艺术》,民国七年(1918年)刻本。南汇人乔助澜,富人以重金聘请,或不往诊,而于贫民则不索酬。张传丰,上门求治者日不暇给,若有富家聘请其出诊者则坚拒,曰:“治一人而误多人,义不可。”⑦严伟、刘芷芬修,秦锡田纂:《南汇县续志》卷22《杂志·遗事》,民国十七年(1928年)刻本。终身不出诊,创下了医家的首例。

淡泊名利的医者,亦是收录的对象。青浦人朱寅夏教导弟子:“医者期于济世,名利非所计也。”⑧张仁静、于定等修,钱崇威等纂:《青浦县续志》卷18《人物四·艺术传》,民国二十三年(1934年)刻本。同时从地方志又可窥见,“沪医好饰与服,过市招摇,遇急症则类多为模棱之语”⑨张允高等修,钱淦纂:《宝山县续志》卷14《人物志·艺术》,民国十年(1921年)铅印本。,沪上徒有其表却无真实本领的医生大有人在,注重外表形象招摇过市,只是故意引人注意以抬高自身名气,但真正遇到危急病症时,却对病家含糊其辞,毫无处置能力。宝山大场人胡云,医术始于乡里,名声渐着后移居上海,仍然保持着乡居布衣的生活状态,虽然穿着朴素无华,但对伤寒温湿各证辨别精确,诊病水平显然在时医之上,与某些庸医唯利是图之时弊形成了鲜明的对比。

地方志强调秉笔直书,其中的医学人物,均受到正面褒扬,典型的事迹都发生在熟悉的生活区域,对当地民众影响更加直接,起到了激励、鼓舞及示范的作用。地方志记载的医学人物,符合儒家的伦理标准。在儒家思想占统治地位的社会,儒家的世界观和方法论不仅渗透到医药理论中,而且深刻地影响着医者的人生态度与行为准则。⑩王敏:《清代医生的收入与儒医义利观——以青浦何氏世医为例》,《史林》2012年第3期,第86页。医者的医术医德,根植于以儒家思想为主流的传统文化的土壤里,具体的诊脉、治疗及处方用药等医事活动,彰显的是内在的仁心和人性,“医乃仁术”是医者的普遍共识。行医并非只是谋生的职业,而是自我完善、自我实现的事业,行医即是行仁,故体现出来的是一种儒家重义轻利的观点,并且恻隐之心尤为倾向贫病者。

三、多种医学书目的著录

儒医文化素质较高,重视著书立说,也有利于医名传播与学术传承。有的医者在诊务之余勤于著述,如宝山人袁谦、崇明人施镐、川沙人张金照均有4部著作,且张金照虽以家传眼科为业,但4部医书分别涉及医经、舌诊及病症综合辨治,并不囿于专病专科。上海人朱书、毛祥麟,嘉定人朱沣涛,月浦人黄惠畴亦均有3部著作。方志中共著录医书120余部,有传的作者约60人,县志中青浦县医书最多(27部),其次是上海县(24部),较多的还有崇明县(17部)、宝山县(14部)、川沙县(14部)以及嘉定县(13部)。①据《上海县续志》《上海县志》《宝山县续志》《南汇县续志》《嘉定县续志》《崇明县志》《青浦县续志》《川沙县志》《重辑张堰志》《江湾里志》《月浦里志》中“艺文志”书目统计而得。上海地方医学著作门类齐全,涉及基础理论、临床各科、药物方剂、医案及医论等类别。并且重视对临床病症的具体诊治以及方剂药物等的具体应用,讲求实效,注重实用性与可操作性。其中著述最多的是临床类的医书(30部),主要涉及内科、外科、伤科、推拿科、儿科、妇科、针灸科、喉科、眼科等。其次是医案类(24部),医案是记载医家具体医疗活动的原始档案,也是其临证实践的经验实录,有很大的应用价值。基础类(23部),其中以对《黄帝内经》《伤寒论》等经典医籍的诠释发挥较多(15部),也涉及到病机(2部)、诊法类(6部)。本草方药类亦有相当数量(18部),包括易于学习及使用的歌括、歌诀、便方、验方等,以简、便、廉、验为要,其中川沙人吴中弼所著《西药指南》,是唯一的一部研究西药的著作。还有嘉定人黄宗起辑录的《弃物治病方汇编》,不同之处在于收集平时弃之不用者以疗病。

四、医学传播与交流的记载

上海地区社会经济繁荣,人才流动频繁,也为医学的发展、交流与融合提供了广阔的实践空间。医家们往往会以师承教育、应邀出诊、访友集会等方式进行交流活动,在地方志中也有所反映。

如宝山人汪沅,曾与青浦陈秉钧一同会诊,研究病家之细致,处方用药之精当,陈氏亦为之折服。上海三林塘人赵履绥,其医术最初并不为人知,待到沪上名医王萃祥来镇治病,与当地医生进行交流切磋,评镇上诸医方以履绥为冠,方才名声大噪。师徒相授,是中医传统的教育模式,青浦人沈景凤、顾逵均是名医何其超之弟子,青浦人蒋元烺、上海马桥镇人钮翰亦曾从何其超学。宝山人黄通理长期寄居上海同善堂,收徐鉴亨为弟子。上海闵行乡人聂友樵,自幼从漯水渡萧秋山学习外科,尽得其术。上海马桥镇人周宗瑜,习医,师从松江金秉之。上海人杨以培除继承家学外,又从宝山名医马逢伯游;江湾人马秉义除承家学外,又得泮文秘传针灸科,擅长疗治喉痧。上海人严兆楞,与张思臻交好,因得其传而兼擅内外科。宝山人沈寿龄习医,得到过青浦何长治的指教。李方熙,治伤寒多有奇验,医术得吴门苏杲之传。陶应鸮对《内经》《伤寒论》研究极为精熟,得姜问岐之术以济世。寿时中,其父命其从名家游,遂弃举业,投到青浦陈秉钧门下,成为入室弟子,历三年尽得其内外科,学成后悬壶上海,颇负时名。崇明人樊嘉猷,从同乡施云升学习痘科。沈来,擅长疡科,是陆光裕之弟子。川沙人蔡元瓒为庄贵严之弟子。蔡承祉,善于用大方调理病症,是横沔名医华古愚的入室弟子。又有广收门徒者,如上海人赵仲华好学精医,尤其擅长幼科,门生弟子众多,亦多有医名。宝山人吴澄以医术济人,致力于教学授徒,视弟子如骨肉,邵如藻即为其得意弟子。青浦人朱乐虞承世业工疡医,晚年时名益高,弟子门生甚众。川沙人陈庆涛精于内科,名噪一时,弟子从游者甚多。蔡庆云,治内外科,弟子多人而以宋云汀为最。

又有游历寄居于上海各县行医者,主要记载于地方志“游寓”中,亦对医学的融合产生了一定影响。如黄文珪,江宁人,避乱于三林塘,工医;其堂兄黄文达则寓漕河泾,诗词之外兼善医;邓邦安,江宁人,系前两广总督邓廷桢之曾孙,侨居沪上,精于医;张东昌,江宁人,有武功而业医,寄居于宝山广福寺,其后人仍有世其业者。徐兆兰,吴县人,为避战乱寓沪北行医;金永祺,吴县横泾人,曾得法华乡一老叟之医书抄本,遂擅医术,以内外儿科最著;詹昱,由吴县迁至江湾,博览方书,以医济世。汪祖堃,吴兴人,侨寓上海,业绸缎。因侍母疾而潜心研究医理,并集合同志发起医药研究会。陈宝潞,祖上从徽州侨居至青浦黄渡,凭着医术游历于吴中。吴门医学享有盛名,有“吴中医学甲天下之说”,吴地的医疗资源随着医者的迁居或行医足迹的变化,也流动到了上海。由于地缘关系,江苏医学及吴门医派对上海本地医学的影响甚大,也带动了江浙一带与上海的医学交流。值得一提的是,地方志还记录有传统医学向外传播的信息。据《崇明县志》记载,周南,字岐来,县学生,因侍母病而精医药,每每能起沉疴。他的医名远播邻国日本,在清康熙六十年(1721年)时,日本王闻其名,邀请其到日本治病,并且命国中医者皆受其业。周南在日本逗留了五年才归,可以推测期间所教授的门徒弟子众多,为中医在海外的传播及发展作出了贡献。

五、医学人物的群体特征分析

民国时期上海方志中对于医学人物的记述,呈现出几个明显的特征。以记录家族内部继承以及拜师授徒的关系,来体现医技的不断传承;以列举施善行善的具体作为,来勾勒医家参与地方社会活动的面貌;对医学人才的介绍,则显现出中医与西医并重、并存的特点。这三个方面,也是上海地方医学人士所表现的群体特征。

第一,传家技重师承。如上所述,上海地区世医众多,传了几世甚至十几世的家族不在少数。世代行医,从客观上促使了许多医户长期运用较为固定的祖传医疗技术,在一定区域或一定人群中行医诊病,诊治经验经过毫无保留的家族继承,得到了不断提高与发展,而中医跟师学徒为主体的教育机制,在培养医学人才的过程中,不但促成了较为一致的医学认同,而且拓展了原有所擅长的领域,促进了医学上的交流与传播,为不同的医学流派的形成创造了条件。青浦何氏医学流派、上海张氏医学流派,宝山蔡氏妇科流派即是海派中医中占据重要地位的医派。南汇地区曾形成“乔华金庄”四名家,即居北五灶港的乔助澜,精于内科,制方得奇验;居横沔的华古愚,精于大方,治病辄应手而效;居金家窑的金颂白,精于外科,用药有独到之处;居张江栅的庄桂年,精于儿科,时称幼科圣手。青浦地区的朱氏疡科,以朱乐虞、朱寅夏兄弟二人为代表,皆有弟子传业;吴氏儿科祖孙相传已历三世;顾氏妇科,以顾家振名甚,自幼从伯父顾山乔习妇科,已是五世医。此三家成鼎峙之势,皆观音堂良医。传家技、重师承的良好传统,使上海地区的医疗质量得到不断提高,医疗资源丰富,名医良医辈出。

第二,参与慈善及社会公共事务。诸多医学人士在日常行医之外,最常涉足慈善领域。乐善好施,是大多数医者所具有的特征。医药与慈善关系紧密,救助贫病向来是慈善活动的主要内容,医者以给贫者施衣送药为常,创办的医局、善堂等机构具有救疗功能,促进了社会疾疫救疗事业的发展。此外,还参与赈米赠衣、施棺助葬、修建桥庙等慈善活动。如上海周浦塘口人徐晋侯,通医理精推拿法,致力于地方善举,曾在三林塘开设牛痘分局,又在塘口购地建亭,方便乡人摆渡。上海龙华人吴锡灏,继承父业善痘科,每值夏季有疫病流行之时,便在漕河泾庙设施医局救治病患,全活甚众。宝山刘行人胡澄镜,既力学游庠又兼得传其父痘科之术,值天花流行时保赤无算,并在里中创办养善堂。青浦人陆芳润,尤以小儿科闻名,善种牛痘,在城乡推行开来,在青浦接婴堂首设牛痘局,婴孩全活甚众。上海三林塘人秦铎,精内外科又自制拔疔膏。夏施暑药设医局,冬施衣米棺木,微薄的收入悉付善举而无吝色。川沙八团人陆镜清,早年随父习药业兼读医书,与同乡在小营房镇创办济施棺会,掩埋弃尸。如此仅凭一己之力的施善者不胜枚举,对于改善环境卫生、加强医疗保健、防止疫病蔓延、稳定社会秩序等起到了积极作用。

平常的捐助赈灾、施济贫困,以中下层的普通儒医多见,财力有余者则致力于兴办教育。上海人黄錞,西医人士,襄理过红十字会。于城内育婴堂创办义塾,又兼格致书院董事,后出巨资建三育男女两校,孜孜不倦,以成就人才为己任。嘉定人黄世荣,育婴堂里凡有病孩则悉心诊治。倡导西学,并认为尊西抑中或守中斥西皆不可取,开办过普通中英学社。宝山人蔡锺骏,有志于振兴中国医学,创立上海医务总会任总董,任中国医学会会长。出资创办《医学报》《上海医学杂志》。联合国内名医举办上海医学讲习所、上海中医专科训练班,又开办蔡氏学堂、兢业师范学堂等,为培养人才做出了积极贡献。

有着精湛医术以及良好声誉的医学人士,往往以社会精英分子的身份进入政界,在参政议政中占据一席之地,利用自身的影响力及社会资源,成为地方社会事务的组织者、支持者与推动者,如上海闵行人朱承鼎,好岐黄之术,每日求诊者数十起,参与制订地方章程,曾担任过闵行乡经董商会会长。上海江桥人顾大纲,为江桥顾氏世医的后人,早年舍儒经商,家业日裕。后复承家学,往返巡诊于真如南翔之间,活人甚众。五十岁后被选为江桥乡会长、三蒲淞市议长,于地方公益规划秩然有序。南汇人顾遂礽,工推拿术,急公好义,曾督修南关水洞桥、卫家水洞桥、宜嘉桥等工程,不惮辛劳、不畏寒暑,乡里皆称颂之。兴办各项地方公共事务,不仅实现了作为知识分子的社会责任,惠及民众,也树立了他们在地方社会的威望与地位。

第三,中西医兼容并蓄。上海近代具有特殊的政治、经济、文化环境,开放的通商口岸,使西医最早由上海进入中国。大量西医学知识和西方先进科学知识的涌入,使上海成为中西医学交汇融合的首要之地。在地方志中,不乏从事并致力于西医事业的人士。如习西医者黄錞,祖籍江西,十七岁来到上海定居。学成后被仁济医馆聘请主管医务。同治初年天花流行时,在豫园世春堂设立牛痘局,亲自施种,并捐备疫苗,并在三林塘、闵行两镇设立了分局。奔走在医馆与痘局之间四十余年。①记载于《上海县续志》卷18《人物》。另一位有详细介绍的西医人才是金大廷,宝山江湾人,曾被公派赴美留学八年,毕业于美国医科学校,回国后又入天津医学馆学习,肄业后任直隶武备学堂医官,升至西医学堂监督,担任过京津铁路旗兵学堂总医官。②记载于《宝山县续志》卷13《人物志·贤达》。更有中西医兼通者,如沈廷奎,上海洋泾沈家弄人,不屑治举业而专攻医学,不但研究中医,还学习西医,肄业于中日医学校,获得医学学士学位。曾担任过军医科长,并在乡里施医给药。还着有《沈氏医学汇书》五卷。③记载于《上海县志》卷16《艺术》。

在开放性及包容性极强的大环境下,接受了系统西医教育的人才不断涌现,在上海地方志中可见一斑。清末至民国期间,有10余位毕业于西医院校的人士记录在册。如《上海县志》中记录8位人士分别就读于日本大阪医科大学、日本大阪齿科专门学校、日本长崎医学专门学校、日本富山药学专门学校及同济大学医科。④记载于《上海县志》卷19《名位》。《川沙县志》《江湾里志》《月浦里志》均录有名册,毕业学校分别有美国医科学校、同济大学医科、香港大学医科等西医院校,并有获得医学博士学位者。⑤分别记载于《川沙县志》卷18《选举志上》中的“学位表”、《江湾里志》卷6《学校》、《月浦里志》卷6《教育志》。这些都丰富了上海地方医疗结构,促进了医药卫生事业的不断发展。

六、结 语

地方志对医学人物用笔简略,与职官、烈女、乡贤等其它人物相比,数量较少,且在社会身份、医疗技术、社会影响方面,比起正史等史籍所收录者要略逊一筹。

但通过地方志可以窥见民国上海地方上的医学水平,城镇及乡村的医学技术发展与医学专科分化的程度,对疾病的医学应对比较充分,以及对现代医学所显现出的积极姿态。这与上海经济繁荣、文化昌盛,地方上世医众多,医士群体所受教育水平普遍较高有关。

地方志着重描述医者勤勉求实的习医经历、高超的医术、优良的医德,以及贯穿其中所彰显出的儒家人格特质,可启迪后学,在当今仍具现实意义。社会物质财富与精神财富的开发及发展状况,深深影响着医学前进的步伐。地方志为研究上海地方医学从传统过渡到现代的进程提供了多种资讯,著录的多种医学书目,可为深入挖掘民间医学文献提供线索;梳理出的医学传承与交流活动,也可为继续研究地方医学的发展轨迹及特点创造条件。