22例隐球菌脑膜炎患儿的临床特征和抗生素敏感性分析

游洋伟

隐球菌性脑膜炎是一种中枢系统感染性疾病,临床上常见由新生隐球菌、格特隐球菌和格鲁特隐球菌等引起,常好发于免疫低下人群[1-2],如老年人和儿童,但免疫正常人群也有发病,有文献报道认为免疫力正常人群发病与机体甘露糖结合凝集素[3]、Fcγ受体基因多态性相关[4]。我国的隐球菌脑膜炎多由新生隐球菌引起[5],该病早期症状不典型,导致发病初期诊断困难,常常在疾病初期被误诊为结核性脑膜炎,拖延至晚期又缺乏有效药物进行治疗,因此长时间以来,隐球菌脑膜炎的病死率、致残率居高不下,未经治疗者死亡率100%,即使经过了正规的抗真菌治疗,仍然有高达20%~60%的死亡率[6]。儿童由于免疫力低下,发生隐球菌脑膜感染的后果更为严重,现就成都市双流区第一人民医院2010年12月至2018年10月22例收治的确诊为隐球菌性脑膜炎患儿的临床特征、临床诊疗及转归进行回顾性分析,以期提高对该病早期诊断、治疗水平,改善疾病预后,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

1.1.1 纳入标准 通过回顾性检索病历,纳入2010年12月至2018年10月于成都市双流区第一人民医院住院治疗、且最终确诊为隐球菌性脑膜炎的病例。

1.1.2 隐球菌脑膜炎诊断标准 1)脑脊液真菌培养隐球菌培养阳性,或者脑脊液墨汁染色结果阳性;2)脑组织病理查见隐球菌;3)临床症状支持脑膜炎诊断(临床症状包括肺部症状、脑膜刺激征及皮肤受累情况,脑脊液常规、生化检查异常),脑脊液涂片和培养阴性,但隐球菌抗原检测阳性者。

1.1.3 排除标准 排除标准包括:1)病例资料不完整;2)既往已经确诊隐球菌脑膜炎,本次入院为复查或巩固性治疗者。

通过上述纳入排除标准,最后共纳入22例患者。

1.2 研究方法 回顾性分析入选病例的流行病学资料、起病情况、临床症状、辅助检查结果、治疗方案和临床转归。

脑脊液培养采用美国BD公司的BACTEC FX全自动血培养系统,通过肉汤增菌培养法培养,对于培养阳性的标本,用沙保弱培养基(法国生物梅里埃公司)分离获得隐球菌。隐球菌的菌种鉴定采用法国生物梅里埃公司的VITEK MS质谱仪进行;隐球菌的药敏试验采用法国生物梅里埃公司ATB FUNGUS真菌药敏板条进行(微量肉汤稀释法),质控菌株为白色假丝酵母ATCC14053。药敏结果判读标准为美国临床实验室标准化研究所(CLSI)颁布的M27-A标准[7]。隐球菌抗原检测采用胶体金方法检测(北京康晖煜科技有限公司)。

临床转归评价标准:1)治愈:临床症状完全消失,脑脊液常规和生化指标正常,连续3次采集脑脊液进行墨汁染色及真菌培养均为阴性;2)缓解:临床症状明显缓解,但尚未消失,脑脊液常规和生化检测指标时有波动,脑脊液墨汁染色显示隐球菌计数减少。3)未见好转:临床症状无好转甚至加重,脑脊液常规和生化指标持续异常,脑脊液墨汁染色显示隐球菌计数未减少;4)死亡。

1.3 统计学处理 应用SPSS 19.0软件进行统计分析,患者的年龄、脑脊液细胞计数、脑脊液生化定量和患者病程以(±s)表示。各种症状出现例数、治愈例数和缓解例数以百分比(%)表示。

2 结 果

2.1 患儿一般资料 纳入的22例患者中,男性17例(77.3%),女性5例(22.7%);年龄3~14岁,平均年龄(7.7±4.0)岁。4例(18.2%)患儿有明确鸽子接触史。

平均发病到就诊时间为(2.7±2.6)周,平均发病到确诊时间为(4.2±4.0)周。19例(86.4%)急性起病(<1个月),0例(0.0%)亚急性起病(1~2个月),3例(13.6%)慢性起病(>2个月)。可见患儿从发病到就诊再到确诊的时间普遍较长,早期诊断困难。

2例患儿合并基础疾病,其中1例为G6PD缺乏性贫血,1例为非霍其金淋巴瘤。4例患儿合并肺隐球菌病,8例患儿合并隐球菌性败血症。

2.2 患儿临床表现 患儿就诊时主要的症状是发热,年龄稍大的患儿就诊时可诉同时合并头痛。22例(100.0%)患儿有发热症状,全部表现为38.5℃以上的高热,最高达40℃;18例(81.8%)患儿有头痛症状,呈进行性加重,疼痛部位大多为前额部;11例(50.0%)患儿发生呕吐;2例(9.00%)患儿有嗜睡症状;3例(13.6%)患儿出现四肢抽搐症状;2例(9.0%)患儿出现肌力下降症状;13例(59.1%)患儿查体表现为脑膜刺激征阳性。

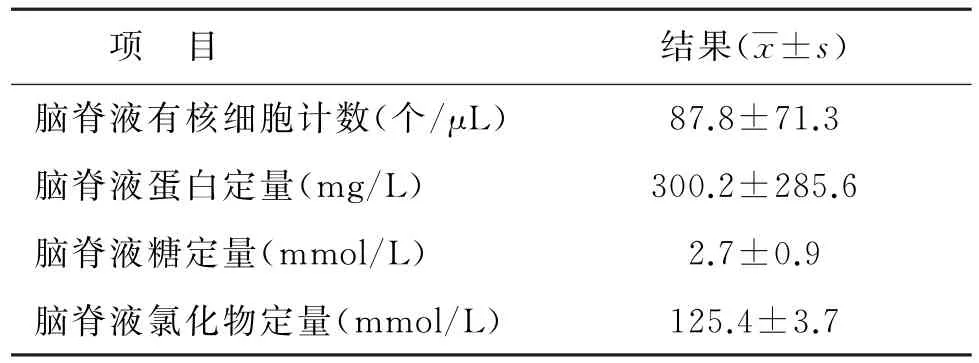

2.3 患儿脑脊液检查结果 所有22例患儿均有不同程度的颅内压增高,其中10例(45.4%,10/22)>330 mm H2O(1 mm H2O=0.009 8 kPa)。2例(9.0%)患儿脑脊液外观澄清。脑脊液常规、生化结果详见表1。

大多数患儿有脑脊液常规和生化指标的异常,22例患儿中,有14例(63.6%)脑脊液蛋白定量升高,15例(68.2%)脑脊液糖定量减低,12例(54.5%)脑脊液氯化物定量减低。

表1 22例隐球菌脑膜炎患儿脑脊液常规、生化检查结果Tab.1 CSF Routine and biochemical result of in 22 children with cryptococcal meningitis

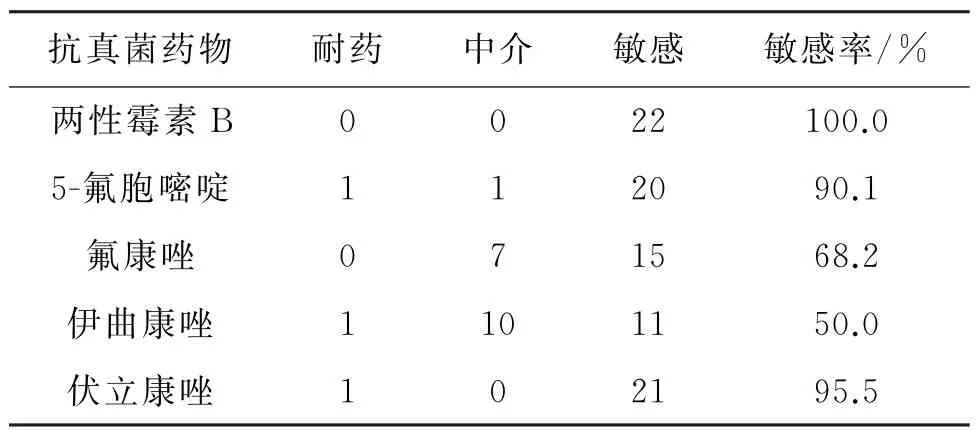

2.4 脑脊液病原学检查结果 22例患儿脑脊液培养出隐球菌,其中68.2%(15/22)患儿脑脊液墨汁染色阳性,所有分离出的隐球菌经鉴定全部为新生隐球菌。22株新生隐球菌对常见抗真菌药物敏感性见表2。由药敏结果可见,分离出的新生隐球菌对两性霉素B全部敏感,对5-氟胞嘧啶、伏立康唑敏感性较高,对氟康唑和伊曲康唑有一定的耐药性。

表2 22株新生隐球菌对常见抗真菌药物敏感性Tab.2 Antifungal agents Sensitivity of 22 children with cryptococcal meningitis

2.5 免疫学检查结果 本研究纳入的22例患儿中,有10例患儿采用胶体金法进行了隐球菌抗原检测,该10例检测结果均为阳性,阳性率100%。

2.6 其他辅助检查结果 22例患儿HIV检查结果均为阴性,CD4+T细胞计数平均值为(31.4±6.6)个/μL(均在参考值范围内)。仅4例患儿做了头颅MRI,均提示不同程度软脑膜强化。

2.7 患儿的治疗及转归 有2例患儿初始抗真菌药物选择氟康唑+两性霉素B脂质体(amphotericinB,Amp B)+氟胞嘧啶(5-FC),后调整为两性霉素B脂质体(amphotericinB,AmpB)+氟胞嘧啶(5-FC);有20例患儿初始抗真菌药物选择Amp B和5-FC联合治疗。所有患儿均在抗真菌治疗同时给予地塞米松抑制炎症反应,甘露醇脱水,并同时加强对症支持治疗。

22例患儿中有1例(4.5%)缓解,10例(45.4%)治愈出院,11例(50.0%)家属放弃治疗出院后死亡。

2.8 不良反应 18例(80.0%)患儿出现药物不良反应。其中出现胃肠道反应者(厌食、腹胀等)11例(50.0%),出现过敏性皮疹2例(9.1%),出现低钾5例(22.7%)。

3 讨 论

隐球菌在自然界中存在较为广泛,常见于土壤,属于土壤真菌,也常见于鸟类粪便,尤其是鸽子。居住环境潮湿或鸽子及鸽子粪便接触史是本病的高危因素,本研究的22例患儿中仅4例有明确记录存在鸽子接触史,仅占18.2%,但这可能与病史询问的详细情况及家属无法完整回忆发病前经历有关。

本研究纳入的患儿年龄跨度较大,最小3岁,最大14岁,平均年龄(7.7±4.0)岁,文献数据显示,隐球菌脑膜炎的发病与机体免疫力有相关性,免疫力低下人群感染比例明显较高[3]。儿童正处于免疫器官发育尚不成熟,免疫力低下时期,故即使本研究纳入的儿童大多数并没有并发HIV或使用免疫抑制药物,却仍为隐球菌脑膜炎易感人群,这与成人发病人群有较大区别。但本回顾性研究却未见到3岁以下儿童罹患隐球菌性脑膜炎,考虑这可能因为3岁以下儿童活动能力相对较弱,与土壤和鸟类粪便接触概率较小有关。

患儿从发病到就诊再到确诊的时间普遍较长,平均发病到就诊时间为(2.7±3.6)周,平均发病到确诊时间为(4.2±4.6)周,由此可见从发病到确诊需要近1个月的时间,这也是本病的特点,即早期诊断困难。

隐球菌性脑膜炎患者易被发现合并肺隐球菌病,本研究纳入的患儿中有4例合并隐球菌性肺炎,占18.18%。该4例患儿脑脊液、血和骨髓均培养阳性,临床考虑可能初发病灶为肺部,经血循环全身播散,最后导致中枢隐球菌感染。所以,凡是临床诊断为隐球菌性肺炎的患者,均建议采集脑脊液和血液送检,以排除是否有血流播散性感染,和判断是否存在颅内感染,同样,对于诊断为隐球菌性脑膜炎的患者,也建议进行肺部CT检查,以确定是否同时存在肺部隐球菌感染。

本研究中22例患儿的临床表现和脑脊液常规和生化结果与其他文献表现一致,但儿童由于年龄低下,低龄儿童并不能准确表述症状,这就更加依赖于临床医师的查体和早期检查。本研究结果总结有助于早期诊断隐球菌性脑膜炎的结果:1)100%的患儿在首次就诊时有发热症状,且最高温度全部在38.5℃以上;2)81.8%的患儿在首次就诊时诉头痛,年龄较大的患儿可表述头痛性质为胀痛,可进行性加重,医生嘱患儿指头痛部位,大多数儿童指前额部,多伴有呕吐症状;3)脑脊液糖定量降低明显,68.2%患儿都存在脑脊液糖定量降低;4)脑脊液墨汁染色及培养有助于确诊,且该检查建议反复多次进行;⑤脑脊液隐球菌抗原检测的敏感性较高,建议发病早期采用该方法帮助疾病诊断。

脑脊液病原学检查是诊断隐球菌脑膜炎的关键,涂片墨汁染色和脑脊液隐球菌培养是最常用的病原学检查手段,涂片墨汁染色简单且快速,是临床医生较为喜欢的检测手段,但是墨汁检查结果跟实验室人员的能力、脑脊液标本涂片水平、隐球菌大小和数量息息相关,所以目前普遍存在阳性率较低的现象。本研究15例(68.2%)患儿脑脊液墨汁染色阳性,但全部22例(100.0%)患儿脑脊液培养出隐球菌。且所有的隐球菌均鉴定为新生隐球菌。虽然新生隐球菌一直是隐球菌脑膜炎的主要致病菌,但是近两年文献越来越多的报道了其他种的隐球菌引起的隐球菌脑膜炎,如格特变种,有文献报道新生隐球菌主要影响HIV患者[8],而格特隐球菌主要感染健康成人。本研究主要致力于儿童的研究,本研究中的患儿全部由新生隐球菌感染引起,未见格特隐球菌的感染病例,儿童是否为格特隐球菌的易感人群,本研究结果是否与地区流行菌种有关,尚需扩大样本量做进一步的研究。

除了脑脊液墨汁染色和脑脊液培养外,隐球菌抗原检测也是近年来新兴的一种隐球菌脑膜炎的检测手段,在感染的早期快速诊断中,隐球菌抗原检测明显优于脑脊液真菌培养,具有阳性率高和报告时间短的优点。常用的方法包括乳胶凝集法和胶体金法。据有关文献指出,胶体金法更为简单易操作,且其结果与乳胶凝集试验一致性较好[9]。该方法今年逐渐得到推广,因此,本研究也采用了胶体金法进行隐球菌抗原检测,获得了较高的阳性率。但有文献报道胶体金法灵敏度仅为73.17%,有假阴性的情况存在,因此该法仅作为初筛方法帮助隐球菌脑膜炎的诊断。

隐球菌脑膜炎的治疗主要采取抗真菌治疗,根据国内外隐球菌治疗指南显示,两性霉素B联合5-氟胞嘧啶[10]是最为经典的用药方案。建议先用两性霉素B联合5-氟胞嘧啶治疗(诱导期)两周或治疗至脑脊液培养转为阴性结果,然后口服氟康唑治疗(巩固期)8~10周,最后口服氟康唑治疗1年以上防止复发(维持期)。但两性霉素B具有较大的毒副作用,如中性粒细胞减少、贫血、肾毒性等。对于儿童尤其需要从小剂量开始,逐渐加量,且在治疗间需严密监测,避免不良反应发生。本研究中有高达80.0%的(18例)患儿都出现了药物不良反应,轻者包括过敏性皮疹、胃肠道反应等,但有5例(22.7%)患儿出现低钾血症,需引起临床高度重视。当治疗后脑膜炎症状缓解,同时脑脊液培养转为阴性后,可换为氟康唑口服,避免疾病复发,同时减少药物不良反应。由于儿童使用两性霉素B治疗需从小剂量开始使用,所以较为严重的病例在早期建议可以联合使用氟康唑,氟康唑虽然在本研究中显示仅有68.2%的敏感率,但疾病治疗早期联合使用也有可能快速控制病情,改善预后。这主要是因为两性霉素B可以通过与隐球菌细胞膜的麦角固醇结合从而改变细胞膜通透性,达到杀菌的目的;而氟康唑可以抑制细胞膜麦角固醇生物合成,这两种药物相互拮抗,建议联合治疗两周后停氟康唑药物。本研究中有2例病情较为严重的患儿在疾病治疗初期采用两性霉素B+5-氟胞嘧啶+氟康唑治疗,并在后期调整为两性霉素B联合5-氟胞嘧啶。相关研究数据显示,伊曲康唑作为一种P-糖蛋白抑制剂,可以促进两性霉素B穿透血脑屏障,提高两性霉素B在脑脊液中的药物浓度,达到快速降低脑脊液中隐球菌菌落计数的目的[10],但该数据尚待进一步加大样本量研究。另外,两性霉素B鞘内注射,也可直接杀伤脑脊液内的隐球菌,从而达到快速抑制脑脊液内炎症反应的作用[11],国内也有采用该方法治疗成功的报道[12],但该方法毒副作用非常严重,尤其对于儿童需要特别谨慎。

本研究中有50%(11例)患儿家属放弃了治疗,且早期症状不典型,易被误诊,需引起临床医生的重视。临床医生需加强对隐球菌脑膜炎的认识,尤其是儿科医生在接诊疑似脑膜炎儿童时需警惕本病的存在,隐球菌脑膜炎的诊断主要依靠实验室的病原学检查,需临床医生和实验室人员共同协作努力提高本病的早期诊断和治疗。

利益冲突:无

引用本文格式:游洋伟.22例隐球菌脑膜炎患儿的临床特征和抗生素敏感性分析[J].中国人兽共患病学报,2019,35(9):870-874.DOI:10.3969/j.issn.1002-2694.2019.00.103