从污染治理到绿色发展的环境保护之路

◎杨丹辉

生态环境关乎国家和民族的永续发展,是我国经济社会面临的长期性、全局性重大问题。中华人民共和国成立70年来,环境保护事业发展几经曲折,期间走过一些弯路。在改革开放后相当长的时期内,粗放型发展方式给我国经济带来“增长奇迹”的同时也付出了沉重的生态环境成本。随着对经济发展与环境保护关系的认识逐步深入,我国开始不断探索具有中国特色的生态文明建设模式,加快推动我国经济迈向高质量的绿色发展之路。

新中国环境保护历程

新中国成立之初,摆在党和国家面前的首要任务是带领全国人民尽快改变贫穷落后面貌。为应对西方国家的经济封锁,国家号召各行各业自力更生、厉行节约、勤俭建国,节约资源能源蔚然成风。其后,在“人定胜天”思想的主导下,计划经济时期片面追求经济增长速度,以粮为纲、优先发展重工业的政策导向虽然在特定历史阶段对于构建新中国工业体系发挥了一定作用,但却扭曲了“人与自然”的关系。特别是“大跃进”时期,大炼钢铁等冒进作法对全国矿产资源和森林植被造成了严重破坏。总体来看,二十世纪五六十年代我国并未从根本上认识到保护生态环境的战略意义,也没有形成环境保护的重要理论成果。由于长期忽视环境保护,到20世纪70年代,土壤退化、林地减少、水质恶化及工矿企业无序排放等生态环境问题凸显,城市环境基础设施建设滞后,广大农村地区不仅生产方式落后,粮食产量低,而且基本卫生条件无从保障。

1.20世纪70年代世界范围内环境保护进入重要转折期

20世纪中叶资本主义经历了发展的黄金期,大规模工业生产、快速城市化和超前消费行为使发达国家物质财富急剧膨胀的同时,也引发环境公害泛滥。不断爆发的抗议活动倒逼发达国家加快环境治理立法进程。大多数工业化国家在这一时期建立了环境政策法律体系,设置了环境执法机构,污染综合治理技术和制度创新体系得到逐步完善[1]。1972年6月,联合国在瑞典斯德哥尔摩举行了第一次人类环境会议,我国参加了此次会议。会后,由周恩来总理部署,于1973年召开了第一次全国环境保护会议,通过了新中国第一份环境保护文件——《关于保护和改善环境的若干规定》,确立了“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的环保32字方针,标志着新中国环境保护工作开始步入制度建设轨道[2][3]。

●首钢今昔

拍摄时间:2017年

拍摄地点:北京市石景山区

摄影作者:贾云龙

●图片说明:首钢始建于1919年,是我国冶金工业的缩影、改革开放的一面旗帜。它是国内第一家采用无料钟炉顶装置、顶燃式热风炉等新技术建成的现代化高炉,第一家通过引进国外二手设备建成的现代化炼钢厂。2005年2月,国家发改委正式批复了首钢搬迁曹妃甸的方案,2010年搬迁完成。首钢原址发展成为工业遗址公园。

2.改革开放后,环保事业迎来了发展新机遇

借鉴国际经验,我国坚持改善环境质量不能重复西方国家“先污染后治理”的老路,要从源头防控污染。“六五”到“八五”时期,国家强化人口规模管控,促进合理利用自然资源,制定区域和流域污染防治规划,实施重点污染物总量控制,并尝试通过调整产业结构减少工业污染。1983年,全国第二次环境保护会议把环境保护确定为基本国策。20世纪90年代,对标联合国千年发展目标,我国发布了《中国21世纪议程》,将可持续发展上升为国家战略[4]。

尽管各级政府对生态环境问题的重视程度不断提高,但改革开放初期随着国家工作重心转移到经济建设上来,在以GDP为核心的考核导向下,我国工业化和城镇化在很大程度上采取粗放发展方式,加之资源性产品价格形成机制改革不到位,沿用“末端治理”的理念处置工业污染,不少地区生态环境保护工作长期为经济增长让步,企业普遍未将环境成本纳入核算体系。21世纪初,加速重工业化导致我国经济发展与有限环境容量之间的矛盾加剧。面对日益趋紧的资源环境约束,国家推动“两型社会”建设,并于“十一五”时期开始设立节能减排的约束性指标,环境治理投入和执法力度明显加大,主要污染物排放得到一定程度的控制,在环境税试点、重点区域和流域治理、环评制度、“三同时(同时设计,同时施工,同时投入生产和使用)”制度、重点行业污染排放标准及在线监测等方面取得积极进展。

3.新时代环境保护面临新挑战

当前,我国正处于工业化中后期和城镇化加快发展的重要时期,能源消费总量尚未达峰,主要污染物排放高企不下,污染源趋于多样化,加之生态环境欠账较多,环境质量局部改善、总体形势严峻的局面仍未从根本上扭转,生态环境已成为影响经济高质量发展、居民健康、公共安全和社会稳定,甚至我国国际形象的重要因素之一。深入总结国内外经验教训,党的十八大报告将生态文明建设提升至前所未有的高度,列入“五位一体”总体布局。党的十八届五中全会将“绿色发展”列为五大发展理念之一,生态文明建设首次被写入五年计划。党的十九大进一步将建设生态文明上升为“千年大计”。这一系列重大战略举措引领我国生态环境保护走向新时代。在打响污染治理攻坚战、保持环保执法高压的同时,我国以“绿色发展”的全新理念为统领,技术和制度创新协同推进,不断朝着建设人与自然和谐发展的美丽中国迈出坚实步伐。

主要成就与重大进展

1.主要污染物减排取得阶段性成效

新中国成立70年来,我国工业化走过了后起大国的典型道路,压缩式工业化进程伴随着低水平资源利用和严重工业污染。改革开放40余年间,工业成为我国市场化和开放程度相对较高、国际竞争力较强的部门,技术和结构减排空间大,示范带动效应强。“十一五”以来,强制性减排指标的确立推动我国工业绿色转型驶入快车道。深化供给侧结构性改革、加快传统产业技术改造、淘汰落后产能的同时,着力培育新兴产业,促进产业升级,优化产业生态,发展循环经济,工业资源综合利用机制逐步完善,工业部门节能减排和污染治理见到实效。与21世纪头十年重化工业高速扩张时期相比,近年来我国二氧化硫、氨氮、化学需氧量(COD)和工业固体废物等主要污染物排放已得到有效控制。其中,二氧化硫减排效果显著。2017年美国《科学报告》的统计显示,2005-2016年,中国二氧化硫排放大幅下降75%,而同为发展中人口大国的印度,同期二氧化硫排放则上升50%。再从二氧化碳排放情况来看,现阶段主要工业国碳排放总量相继达峰,在经历了总量较快增长后,2013年以来,随着我国经济发展阶段变化,结构减排、低碳技术应用与碳交易市场建立,多措并举,共同发力,促使碳排放增速趋缓(见表),我国签署《巴黎协议》作出2030年碳排放总量达峰的承诺有望兑现。

2.生态环境质量逐步改善

我国地域辽阔,气候地理地貌差异大,多样性突出。受人口规模、传统农业生产方式等因素影响,我国生态环境脆弱,自然灾害频发。新中国成立后,国家虽然强调保护耕地、森林、草场、湖泊和河流等生态资源,但由于经济发展水平难以满足人口扩张的需求,过量采伐、乱砍滥伐和毁林开垦等破坏生态环境的问题长期屡禁不止。20世纪90年代以来,可持续发展理念日益深入人心,国家先后采取划定耕地红线、建立生态保护区、退耕还林、加大重点流域治理、全面建立河(湖)长制等一系列措施,下大力气恢复治理保护生态环境。经过近30年的持续投入,生态资源不断补充,初步遏制了生态环境恶化的势头。来自国家统计局的数据显示,我国森林覆盖率由1998年的13.92%提高至2017年的21.63%。2018年,万元GDP和万元工业增加值用水量分别为73立方米和45立方米,同比分别下降5.1%和5.2%,仅为“十五”末期水平的23.8%和30.5%。另据生态环境部统计,2018年,全国搬迁治理工业企业3740家,关闭取缔排污口1883个,1586个水源地污染问题整改完成率达到99.9%,36个重点城市消除的黑臭水体达95%,5.5亿居民的饮用水安全保障水平得以提升,大大增强了人民群众的生态获得感。通过几代人的不懈努力,库布齐沙漠和塞罕坝林场等典型地区实现科学治理,我国开始向全世界贡献生态环境保护的“绿色智慧”。

表 主要国家二氧化碳排放量(亿吨)

3.能源转型稳步推进

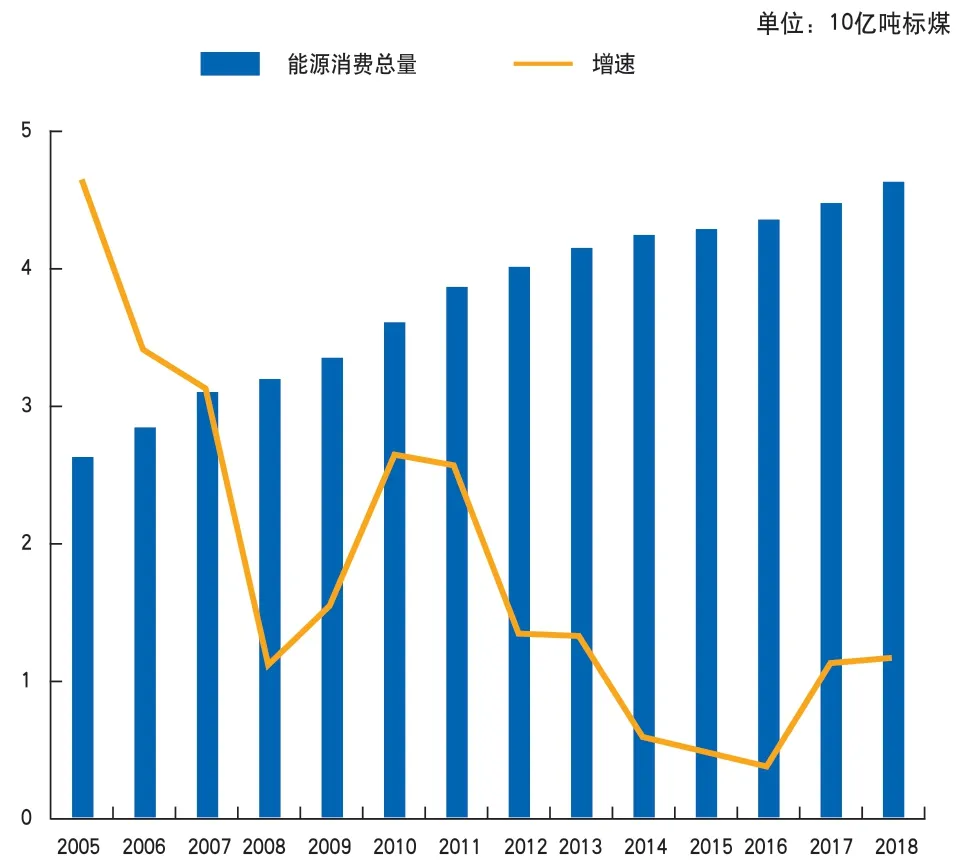

作为世界第一人口大国和工业大国,能源安全始终是我国的核心国家利益,能源转型则是实现绿色发展的重中之重。面对以煤为主的能源禀赋条件以及经济快速增长和消费升级的双重压力,一方面,通过不断强化强度和总量减排,我国能源利用效率明显提高,集中表现为单位GDP能耗大幅下降,已由2000年的1.47吨标准煤/万元降至2018年的不足0.6吨标准煤/万元,钢铁、有色和化工等重点领域节能成效显著;另一方面,大力发展清洁能源,探索多元化、市场化的能源转型路径。在国家财政投入支持下,风电、光伏和新能源汽车等行业产能急剧扩张,在较短时间内成为全球风电、光伏发电以及新能源汽车最大的生产和消费国。国家能源局数据显示,2018年,我国清洁能源消费占能源消费总量的比重达到22.1%,非化石能源消费占能源消费总量的比重达到14.3%。进入新时代,在经济增速放缓和能源转型提速的共同作用下,我国能源消费总量增长趋于平稳(见图1),为到2030年实现二氧化碳排放总量达峰进一步创造了有利条件。

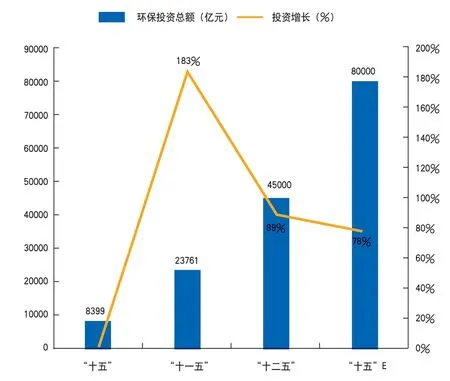

4.环境治理投入力度加大

配合节能减排约束性指标落实,“十一五”以来,我国环境治理投入力度加大(见图2),电力、钢铁、有色、建材、化工、印染与造纸等高污染行业成为治理投入的重点领域。同时,各级政府不断完善环境公共服务体系,加强城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境基础设施建设投资。据生态环境部统计,2018年生态保护投资额是2000年的5.4倍,同比增幅高达43.0%。“十三五”时期,随着环保执法趋严,我国环境污染治理总投资规模进一步扩大,预计将达到8万亿元。大规模环境治理投资有力地拉动了环保产业的市场需求,带动环保产业迅速扩张,结构逐步优化,行业运行质量和效益提高。目前,我国环保产业已从“三废治理”发展成为辐射环保产品制造、绿色技术研发、清洁生产、资源循环利用、节能与环境服务、绿色金融等众多细分领域,跨行业、跨地区、门类基本齐全的新兴产业。

5.环境法律体系和管理体制不断完善

由于污染治理具有较为突出的外部性特征,环境保护一向是世界各国立法实践、制度建设和政策投放较为集中的领域。我国环境保护工作虽然起步较晚,但依法治理几乎贯穿环保事业发展的各个阶段。1978年,我国宪法明确了“国家保护环境和自然资源”的发展理念,1979年新中国第一部综合性环境保护法——《中华人民共和国环境保护法(试行)》颁布,正式开启环境保护的法治时代。20世纪90年代,全国人大环境与资源环境保护委员会成立,有力推进了环境保护的立法进程[4][5]。40多年来,在不断修订环境保护综合法律的同时,以《清洁生产促进法》《循环经济促进法》等为代表的专门法相继推出,立法指向资源综合利用、污染防治、生态修复、防灾减灾等各个层面和环节。党的十八大以来,环境保护法制建设进一步升级。2015年,国家颁布了新的环境保护法,前后密集出台了《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”)、《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)、《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)及环保税法等多项重大环保政策法规,更加适应市场经济体制的生态环境法律体系日臻完善,带动政府、企业和居民环境保护法制观念不断增强。

图1 我国一次能源消费总量及增速变化

图2 我国环境污染治理投资变化

●天鹅湖

拍摄时间:2019年3月

拍摄地点:圆明园

摄影作者:胡时芳

●图片说明:2018年,北京启动新一轮百万亩造林工程,植树的同时重视山水林田湖草系统治理,让林地互连互通,有利于生物多样性保护,食源、景观等各类树种科学配置,构建更高质量的城市森林生态体系,满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

在监管机制层面,1979年我国开始实行排污费制度。随着市场化改革进一步深化,2018年我国完成环境费改税。同时,进一步建立健全自然资源产权制度、资源有偿使用和生态补偿等制度,积极运用绿色财政、税收、价格和信贷等新型政策工具,创新绿色发展激励机制。

在管理体制和执法层面,1974年成立国务院环境保护领导小组,1982年在原建设部下设立环境保护局,1984年更名为国家环保局,1988年国家环保局从建设部中独立出来[6]。此后经过数轮机构调整,于2018年成立生态环境部,统一行使保护生态环境、保障国家生态安全、应对气候变化等重大职责。为优化环保管理体制,增强执法能力,党的十八届五中全会后,省级以下环境监测监察实行垂直管理。中央将2016-2017年确立为环保督查年,对生态环境领域的违法违规问题进行集中整治,环境保护“党政同责”和“一岗双责”的要求得以固化,越来越多的企业认识到生态红线不可触碰,环境约束不可逆转,加快自主绿色转型、主动践行环境责任的意愿明显增强。

6.生态环境领域国际合作成果丰硕

保护生态环境,应对气候变化,维护能源资源安全,是全球面临的共同挑战,需要凝聚国际社会的关注和力量。自20世纪80年代起,生态环境保护的国际合作一直比较活跃,城市环境基础设施、防风治沙、清洁生产和可再生能源等领域成为国际资金和技术援助的主要方向。党的十八大以来,国家高度重视绿色发展的国际协调,先后与100多个国家和地区开展了生态环境领域的交流合作,并与60多个国家、国际及地区组织签署了近150项生态环保合作文件。在保护生物多样性、改善海洋生态以及应对气候变化等方面,切实履行国际环境公约。积极推动澜沧江-湄公河流域的跨境治理,与南亚、阿拉伯、拉美及南太平洋地区国家进行环境政策对话交流,加强南南环境合作。作为全球可持续发展理念和行动的坚定支持者和积极实践者,我国在解决自身复杂环境问题的过程中,环境治理综合能力不断增强,为参与全球环境治理积累了丰富且具有可复制性的经验,逐步由生态保护和环境治理国际援助的接受方向共建者乃至绿色发展经验输出方和国际环境议题的倡导方转变。

7.中国特色生态文明理论创新实现重大突破

建设生态文明,推动绿色发展,必须要有理论创新和高水平的顶层设计做支撑。如何在汲取中华文明“天人合一”思想精华的基础上,借鉴环境治理的国际经验,探索形成具有中国特色的生态文明理论,用于指导美丽中国建设,既是新时代我国面临的重大理论课题,也是实现大国崛起进程中担负的历史使命。早在2005年,习近平同志就指出:“我们追求人与自然的和谐,经济与社会的和谐,通俗地讲,就是既要绿水青山,又要金山银山”。“两山理论”为正确处理经济社会发展与生态环境之间的关系提供了“金钥匙”。当前,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。习近平总书记强调:“绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。绿色发展注重的是解决人与自然和谐共生问题,必须实现经济社会发展和生态环境保护协同推进,为人民群众创造良好生产生活环境”[6]。从污染治理到绿色发展,不仅是环境保护理念变化和治理方式调整,更是党对中国特色社会主义发展规律认识的进一步深化。绿色发展拓展了生态文明的理论内涵,引领我国经济社会走上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展之路。

加快推动面向新时代的高质量绿色发展

经济发展与环境保护的关系从割裂对立到融合互动,是经济社会发展质量的重要标志,也是国家现代化治理能力的集中体现。尽管我国环境治理和生态文明建设取得了积极进展,但在连续三个五年计划不断趋严的减排指标约束下,传统领域减排潜力明显收缩,而长期沉积的生态短板尚未补齐。其中,城市空气治理成为各方高度关注和矛盾最为突出的问题之一。根据《2018年国民经济和社会发展统计公报》,2018年,我国监测的338个地级及以上城市中,空气质量达标的城市占35.8%,仍有接近2/3的城市空气质量不达标,与人民群众的“蓝天诉求”相去甚远。必须清醒地认识到,我国的绿色发展之路并非坦途,除了受资源禀赋和发展阶段制约之外,在地区差距、产业结构、技术创新、减排路径、激励机制及国民教育等方面面临一系列困难和障碍。值得高度关注的是,经济增速放缓在一定程度上影响了绿色发展的资金投入。据测算,目前我国环境治理投资占GDP的比重仍然偏低,2017年和2018年这一比值分别为1.15%和1.51%(估计值),低于2010年1.66%的水平,较发达国家环境治理投资占GDP比重3%左右的水平差距较大。在经济下行压力下,地方政府淘汰落后、化解产能过剩进退两难,企业绿色技术应用和绿色产品研发力不从心。同时,我国区域经济发展不平衡不协调的矛盾长期存在,致使不同地区经济增长目标与绿色发展之间的协调程度存在偏差,各省市(直辖、自治区)污染治理投入规模和治理效果呈现较为鲜明的梯度特征。

1.从外部环境来看,国际社会对生态保护低碳发展等议题已有共识

一方面,经济全球化时代一国(地区)经济增长的环境影响必然向境外扩散,能源、资源、环境问题日益国际化。2008年国际金融危机发生以来,发达国家大力发展战略性新兴产业,推动实体经济向智能化、绿色化和低碳化转型,未来的国际竞争将在很大程度上演变为“绿色竞争”[7]。绿色竞争不再局限于传统自然资源和能源矿产领域,而将向绿色产品、低碳技术、生态标准、环境规制全面渗透。另一方面,世界范围内保护主义盛行,全球经济发展不确定性增多,生态环境领域的国际合作难免受到贸易环境恶化的影响,但总体而言,由于“绿色”具有“无公害”特质,国际社会对生态保护低碳发展等议题共识仍在,这为我国加强与相关国家合作、广泛吸收绿色发展的国际先进经验、资金和技术带来了机遇。

2.加强顶层设计,推动高质量绿色发展

绿色发展不仅要有高水平的顶层设计和不断优化的战略框架,也需要动态调整、行之有效的政策措施。

(1)牢牢把握新一轮科技革命和工业革命的战略机遇,推动智能化与绿色化融合发展,以人工智能、大数据与云计算等新技术新产业为实体经济高质量、可持续发展注入新动能。

(2)紧紧抓住产业结构调整特别是工业内部结构调整这个“牛鼻子”,打造绿色产业体系,进一步推进重点行业淘汰落后产能,打通传统产业与绿色技术之间的通道,采用绿色技术、绿色工艺加快传统产业升级改造,大力发展绿色金融、环境服务等生产性服务业,完善绿色发展的服务体系。

(3)加大绿色投资力度,扩大优质生态资源供给,运用大数据等新技术新手段,强化环境法制建设,创新激励机制和执法手段,加快环境与经济脱钩,从而使我国以相对较低的人均GDP水平越过倒U型环境库兹涅茨曲线的拐点。

(4)坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用,鼓励企业开展绿色技术、工艺和产品研发,引导企业践行环境责任,普及规范绿色营销。

(5)树立全社会绿色消费理念,开展多层次、多形式的宣传教育,增强城乡居民环保意识,倡导绿色生活方式。启动政府绿色采购,制定绿色产品的政府采购清单,设立政府绿色采购标准,带动绿色消费。积极推广绿色物流、绿色仓储、绿色包装和绿色回收,减少消费过程的能耗和排放,拓展绿色消费内涵。

(6)深化国际合作,以绿色技术、环境标准及新一代绿色基础设施建设为重点领域,搭建互利合作网络、新型合作模式和多元合作平台。推动绿色“一带一路”建设,促进我国生态文明和绿色发展成果经验的国际共享,为发展中国家提供生态环境保护的中国样板。