孙其峰先生评时作记(上)

孙其峰先生身为著名画家、美术教育家,对当代美术教育有着卓越贡献,自20世纪50年代开始便投身于美术教育事业的他,一直以来都以知行合一的教育理念,创造并践行着一套行之有效的教学模式。在取得丰硕教育成果的背后,折射出的是民族文化的熏陶和对传统艺术的热爱。数十载的艺术实践,是无数个夜以继日、废寝忘食、终日埋首于艺术创作实践与学术探索的日常。

孙先生日记中载有大量关于艺术创作所思所感的相关文字,也不乏对当时诸位有影响力的其他画家画作在笔墨意趣、技法表现上的真知灼见。他十分注重对技法的分析,因而对于笔法也有着自己的独到理解。在1960年12月7日的笔记中,结合韩和平先生的连环画作品《铁道游击队》,为孙安等从以下四点讲解了有关书之技法问题。

一、关于笔法之变化,古人说“以笔立形质”。该作则依循不同物体的形与质,采用了不同的笔法(描法)来表达各种对象。孙先生指出,不同的笔触主要表现在如下几个方面:粗与细、毛与光、疏与密、长与短、纵与横、曲与直、虚与实、断与连、整与碎、流畅与枯涩以及有无转折。该作因受印刷条件的制约,并无墨的变化,但也正因如此,大多原本可以用“浓淡”“干湿”来解决的问题都以用笔上的变化来代替了。

二、在关于勾与染的关系上,人物画的表现方法多以勾为主。谢赫“六法”中明确提出“骨法用笔”这一艺术表现方法,即绘画以勾勒造型,对象的结构、体态、表情乃至性格特点都能以线条的准确性、力量感及种种变化来做到。这不仅与中国传统绘画的工具材料特性有关,也与民族风格相对应的美学原则息息相关,因而“骨法”被作为历代评画的重要标准。也正是如此,勾可以单独成画,所以产生了白描法。但与之相对,染则不能单独成画。至于点染花卉之“点染”,固然能担负起造型能力,但在人物画上常与勾勒相混使用,倘若仅以“点染”单独表现如《铁道游击队》这样复杂的构图却是不可能的。

三、在处理线与明暗结合的问题上,孙先生谈及,近年来很多连环画在用线上试以线结合起明暗,但《铁道游击队》中却创造性地以笔触变化来代替明暗起的画面作用。另一方面,该作中线的表现能力如此之强,表现内容如此之多,正是由于画家充分考虑并成功解决了线与点、面相结合的问题。古代人物画之十八描均以描写的方式来创作花纹,而在《铁道游击队》中,线的描写范围被远远扩大了,这便体现了线法的发展。

四、针对白描创作,孙先生谈到,文人有时怕伤了墨色而倾向于少设色的水墨画,在人物画的创作上也往往为了色不夺笔而采用不设色的办法,选择以白描法作画。因而建议白描在创作上可以与没骨结合起来形成对比,也可以与设色相间使用,如《陈师曾画集》(天津人民美术出版社出版)中有一幅作品便是将白描水仙与设色红梅并置。

秦岭云先生曾评价孙其峰先生的画作为:“不以浓妆艳抹而媚俗,不以奇形怪状而欺世,于平淡端庄中见气韵。”其朴拙天真的绘画风格正是源于对日常生活的细心观察,对画法、画理的专注研究,以及对他者绘画作品的理性分析和批判性吸纳。身为一位花鸟画家,孙先生对花鸟方向的研究颇为精微,日记中不仅载有对诸多画作的技法解析,更附有图注标识,足见其潜心笃志、专精覃思的治学精神。

分享在表现动物题材绘画的心得体会

提及黄胄之画:采用大写意画法,写意中又分轻重,笔触变化极尽能事,颇适于表现驰骋草原上之少数民族的猎人风趣。往往人脸刻画较精细,衣纹则很粗略,但粗中见细,放中见紧。如在边缘处,马的形象处理得准确而严谨,以大笔触的没骨法(只以勾为辅)与人之画法形成对比。远山很低,故显得马很高,见之没骨笔触间墨中见白(大都在面与面交界处)。

孙先生在总结斑鸠画法时谈到,头部要以淡墨染底晕石青;背上羽片勾点或点,以淡墨染后再以赭石、淡花青染,部分用赭,部分用花青,斑点不可均匀;尾用重墨勾,染重墨;胸腹染淡墨后罩红胭脂,胸较重,渐后渐近白。

此外,还总结出田世光之仿古斑鸠画法:头部重三青边,有丝,以墨底罩石青法;胸部先以淡墨烘染打底,再染淡赭(数次);背羽部分在边缘处罩薄粉,丝毛之时先以淡墨勾,再染以淡墨,罩赭后再以墨丝毛,丝毛按一片片的形状丝如图1;眼勾双圈;爪用注粉法。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

田镛之伯劳画法,则以淡墨染,再染赭,罩薄丝毛石青。(图1)

结合对汪慎生1十余幅作品的综合印象,孙先生总结汪先生在公鸡的艺术表现上,往往脖颈部施色很重,且非一次完成。其中,芦花鸡之画法新颖:淡墨勾勒后,再以淡墨点绿,以花青染,待干后再以花青墨点绿一遍,趁湿点粉,从而产生较厚的画面效果。红公鸡胸部以墨点,水分很大,有笔痕但变化丰富,干后再以胭脂染。

在一幅画有鹤与红梅花、青竹的作品中,色彩对比强烈而生动。

分享在表现植物题材绘画的心得体会:

在构图上,孙先生提出了花卉之空白的重要性:利用大块空白,不加烘染,依靠描绘对象本身的对比来增强画面效果也是一种重要的表现方法。通过深入思考诸位画家在用墨技法、运笔技法上的异同,探讨笔墨的运用技巧、色彩的运用方法对刻画物象、营造意境趣味起到的作用。

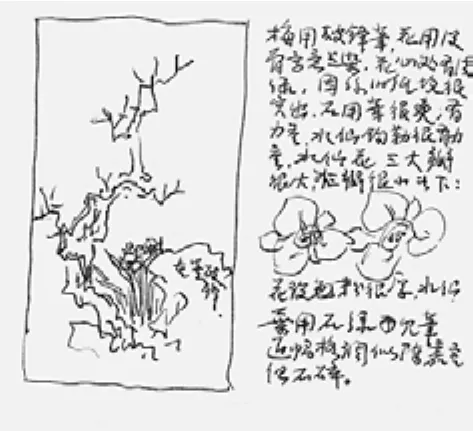

郭味蕖之水仙石头:梅用破锋笔,花以没骨写意点染,花心处有淡绿,因系旧纸,故很突出。石用笔很爽,有力量,水仙勾勒很有力量,水仙花三大瓣很大,外三瓣很小,如图2所示:

花设色粉很厚,水仙叶用石绿见笔,通幅格调似陈嘉言,但不碎。(图2)

俞致贞之芙蓉:以淡赭色凸显花的白净,叶正面以花青染中间,平涂草绿,反面以草绿为基调,边缘有石绿。几朵花红白相差很大,白花周围全以叶衬托(叶子花青底留脉),故很有变化。

洪怡之红杏、葵花:花很白,略透红,花成组,第一个很白,位于下方的那朵设色稍红,用以衬托上面的。苞很红,与花形成对比,萼色绿微红,以重红重边,故效果很好;干用赭墨,可惜没有重墨,不醒目。

海棠:花较真的略大一些,瓣正面白,反面红一些,苞很红。通幅枝干缺重墨,花之四周叶子很多,嫩叶用红勾脉,老叶用青勾叶。(图3)

于非厂画紫红牡丹法:以花青分染打底,上罩以洋红,大致需要几次染之。

穆仲芹画紫色月季:先以墨勾出花,分染淡墨,最后晕染洋红,产生茸茸的画面效果。其画牡丹叶子时,往往初分染墨与花青,后加罩草绿。

笔记中曾记述孙先生曾在1960年8月9日于美协为北京人民大会堂作画时,仔细研读过赵少昂先生的花卉册页,并将其花卉特点总结为:形准确,较原花更大,用水多,花叶多起云片。用笔上,枝干多中锋顿挫,柳叶卷叶等多中锋。(高剑父法也)背景有时很淡,用以凸显空间意境,水头很大但也有干笔,设色鲜艳厚重。不仅如此,孙先生就赵少昂先生的部分画作逐一进行了解读。分列如下:

“不似花影动,拟色蝶寻香。”草极淡(赭墨的),花粉紫水头很大。叶用草绿蘸墨画,邵一萍之萱花所自出也。(图4)

花头浓重,用色变化很多。叶用绿蘸红画。勾脉很有节奏,似有似无。(图5)

花全用叶托出。心处先以紫垫平,外黄,再外白,最外淡红,最后以一二红点醒之,叶有花青加墨的,后面枝干极淡。(图6)

芦用笔似高剑父(飞白多)。鸟头部、背部上茶褐,罩淡石绿;颈部朱砂丝毛,要见笔;飞羽直接用墨画;下背上赭石;鸟之嘴尖用极重墨画,嘴尖染极重。(图7)

笋用草绿蘸赭画,形很准。用赭很复杂,或有红在内。草虫见笔,故力量很大。笋之近根处用重墨一二点,很显。(图8)

除用草绿,加墨,起笔处有微红。托用赭墨。蝉尾部赭,翅膀以墨提纹。(图9)

几笔长毛,翅重墨画,此处皆有赭。竹用草绿,不分组织,脱去陈套子。(图10)

燕用重墨,柳用淡黄绿,干用淡墨。待干后在燕头部以石青提。柳叶有干笔,叶有宽窄变化。(图11)

初级飞羽和尾羽用重墨,要见笔;嘴用墨勾,朱砂填色;眉子很重,眼睛重墨,周边点白。颈侧、背部用黄褐(黄加朱加赭);在飞羽中有的粉加黄两点,下背可以画明黄,尾上覆羽用赭石。(图12)

花以粉黄蘸赭,需控制水分。花瓣尖上有一笔重色(中筋)。掌用墨绿少蘸画。刺用重墨,见笔。背后衬以淡草。(图13)

叶用中锋,浓淡墨勾,叶脉很细,花亦有浓淡,瓣上之脉很细,与瓣之边廓不混,心黄边白。(图14)

榴赭黄(有微绿)蘸紫画蕊,很突出;叶很重,小叶用微红色;干用淡墨,左边一笔很见笔势,蜂也很突出。(图15)

赵画枝干多中锋顿挫,喜在主体后加淡草一层,以示空间。(图16、17)

图14

图15

图16

图17

图18

图19

图20

图21

图22

图23

在孙先生1960年12月13日的日记中亦载有关乎吴昌硕先生花鸟画的画法纪要。分列如下:

瓶极淡,用没骨法,不见笔;瓦壶用墨极重,见笔,因而产生了很强的对比。墨色来看,位于上方的梅与下方的壶与柿亦形成对比,柿与壶形成墨色上的第一个高峰,使画面有了强烈的节奏感。缶老画枝干用笔多中锋,正如其所书的石鼓文同样浑浊苍古。款的部分与墨色也都被组织到整体调子之中。此外,吴画之石,在小的地方雕壑,一气呵成,以气胜。所画牡丹与梅花、葫芦、芙蓉都与赵之谦有继承关系,但赵用侧笔多,吴则用中锋多,故赵灵巧,论浑古则不如缶老。(图18)

这幅梅花册页选用生纸,画面大气磅礴,并不着重于细微刻画,因花淡、萼重、干浓,故从大效果上已经明确区分开。从用笔势和用墨的择笔上看,约以羊毫笔所画。(图19)

水仙勾叶一气呵成,浓淡随之出自自然,虽有失误,无伤也。吴虽然注重大变化,但在一些细小处也很注意,如本幅旁出数叶,可谓能于浑拙中见俏皮矣。花蕊用重墨在通幅中很突出。(图20)

勾与染相映,浓与淡互衬,大与小对照,通幅开阔,强烈的艺术对比。白菜的墨色有几处很重,用笔凝重浑古,用墨水气淋漓,颇有分量。(图21)

花重勾墨较干,叶用泼墨,对比效果极强,枯枝用笔枯淡,越将主体衬出。构图新奇,花在下部颇有依篱下之意,这是符合一般赏花人所常有之视感觉的。(图22)

吴画用大笔,一气呵成,故用墨也随浓随淡。枝干与花之关系:不囿于细微处的穿插、花与枝的交接一类的细节刻画。点子离线很远,但气势贯注。(图23)

水分很大,充分表达出了葡萄的特征。(图24)

吴画多用大笔,水分很大,看来很有气势。玉兰花很素雅,重墨萼淡勾花,牡丹很富丽,对比很强。花叶全用没骨,一气贯注,神完意足。(图25)

除了日常研读画册,阅读经典,孙先生也常在观展的过程中观摩他者的技法特点,他曾于1960年7月28日在故宫观全国美展,并留有记录。

谈于常宁之《芭蕉葵花》,认为该画色彩对比很强,花很突出,有“出新”之意。陈子奋之《春光月月遍人间》中的月季皆用重墨,涩笔勾;八哥用没骨,反差很大。(图26)

谢稚柳、陈佩秋之《山鹊与山茶》中,山鹊头部以重墨几遍染,颈部染白,鹊干丝灰毛,三级飞羽处罩石青,散锋丝毛以土黄茶褐染,先勾尾部轮廓,再以石青上色。江寒汀之《杜鹃与喜鹊》中,鹊则皆用重墨,与红色杜鹃形成对比,在构图上类于任伯年作品之《八哥与桃花》。

孙先生也从构图上肯定了王绍维之《铁树开花》,认为其构图打破陈规,颇为新颖。又以多幅作品讲解突出画面主体的重要性。如吴之的《琼花》,主体仅一枝花头,花叶皆丝点染,起烘托之用;康师尧的《柳荫深处》中,以勾写柳,白鸦藏于柳荫深处,水以石青染,鸭勾得很粗,但丝毛很细;马万里之《藤花》,花用粉,叶以色点后以淡花青托,故白花更显;张肇铭之《枇杷》黑黄对比很强,叶墨画罩花青很统一;冯灌父之《杜鹃花事来》中,以夸张手法将杜鹃花刻画得很大,叶子足有八寸长,花叶集中于顶端,画枝处很集中,同幅鸟很重,故很突出;力群之《石竹花》中,叶组成单纯之一大片,但又有变化,用以突出花;高慈华之《秋海棠》中,花画了几次(在淡底上再画一次),效果很厚;胡爽厂之《双兔》,黄兔未丝毛,只是在白处丝一些毛,头面等处重墨颇多,故亦很突出。(图27)

再看罗鹤鸣之《山鸡》,身皆用淡墨勾染,再用淡赭晕染,最后以金丝毛,既有大效果也不缺乏细节刻画。雉鸡颈部墨上石青,背部、腹部分区勾片,分区染但很统一,下背处有淡草绿。张振铎画雏鹰之喙很凝重,而程十发之衣纹颇有此意。(图28)

孙先生坚持绘画需立足生活,用心创作。坚持学习传统绘画理念、画理和技法,因而日记中部分篇幅用以记述关乎他者的画法纪要,以及自身对于创作的一些艺术经验。另一方面,他也认为绘画需有发展创造,形成具有个体风格特征的艺术面貌,因而在文字中穿插了一些关于自己作品的改进意见,甚至列有细致的小稿在侧,足见其对艺术创作日臻完善的不懈追求和对绘画出于本心的热爱。

图24

图25

图26

图27

图28

图29

在1960年4月5日再度赴京的日记中提出布陈意见,认为张其翼所绘之猴,白猿、黑猿俱突出,白猿置于黑底中,黑猿置于白底中,黑猿面上有白颊,黑白对比很强。

与对他人作品的欣赏态度不同,孙先生就自己一幅白鹇作品则提出了不妥之处,认为该作:颜色稍差,竹子偏灰,不够有力道,鸟不够突出。并在深入思考后提出了具体改进意见,即:红叶与石头当好,长城应突出一些;石可以大一些,笔道要更粗壮一些;竹子可白上推一些,再绿一些,赭石再红一些;鹇后面之坡,石绿可再重一些。

此幅效果可作如下试验:白鹰,石青石头,红叶,赭远山。鹰用黑白花,石用全黑,远山用石青,红叶用朱砂。(图29)

孙先生强调以绘画为载体来体现中华民族美学传统,在弘扬民族传统的基础之上也坚持对时代精神的不懈追求。他对绘画样式和语言的探索,不仅是基于扎实的造型能力,抑或是吸收了古代画论中的传神观照、摄生动质的艺术观念,更在于他依据绘画艺术的规律和本质,深谙传统绘画的笔墨方法,而这需要长此以往的慢慢积累和不断修正。

注释:

1.汪慎生(1896-1972),名溶,字慎生。安徽省歙县满川村(现汪满田)人。幼时在浙江兰溪当学徒,后在上海画炭画谋生。约20世纪30年代初到京,先后任私立京华美术专科学校和辅仁大学美术系教授。新中国成立后任民族美术研究所副研究员、北京画院画师、院务委员等职。汪慎生擅花鸟、山水,尤以花鸟著名,能工笔亦能写意,而以小写意花鸟画最富影响。民国时期与陈半丁、王雪涛等齐名。其画法,师陈白阳、华新罗、任伯年等,笔致生动,有平朴含蓄之致。汪氏在新中国成立初所画《番茄丰收》表现出高超的写实能力,被认为是以传统画法表现新意新情的范例。入室弟子有张其翼、孙其峰、曹国鉴、潘素等均可传其笔墨画艺。来源:http://baike.so.com/doc/5817710-6030523.html