结合TPACK框架实施物理概念教学及其模型构建

梁荣君 阮庆元

(1. 温岭市第八中学,浙江 台州 317519; 2. 温岭市教育局教研室,浙江 台州 317500)

初中科学课程是以对科学本质的认识为基础、以提高学生科学素养为宗旨的综合课程.[1]科学课程整合物理课程内容.教学过程是教师、教学内容和学生的有机融合过程.教师的知识结构直接影响学生的学习效果.物理概念是科学知识的主要组成部分,因此,教师所具备的知识结构对于提高概念教学的有效性起关键作用.

1 TPACK及其相关要素

TPACK是在PCK(学科教学知识)基础上,提出的整合技术的学科教学知识的教师知识结构框架.其框架包括了教师的三大核心知识(学科知识CK、教学法知识PK、技术知识TK)和四种复合知识(整合学科教学知识PCK、整合技术的学科知识TCK、整合技术的教学法知识TPK、整合技术的学科教学法知识TPACK)[2].

2 概念教学中师生知识结构解读

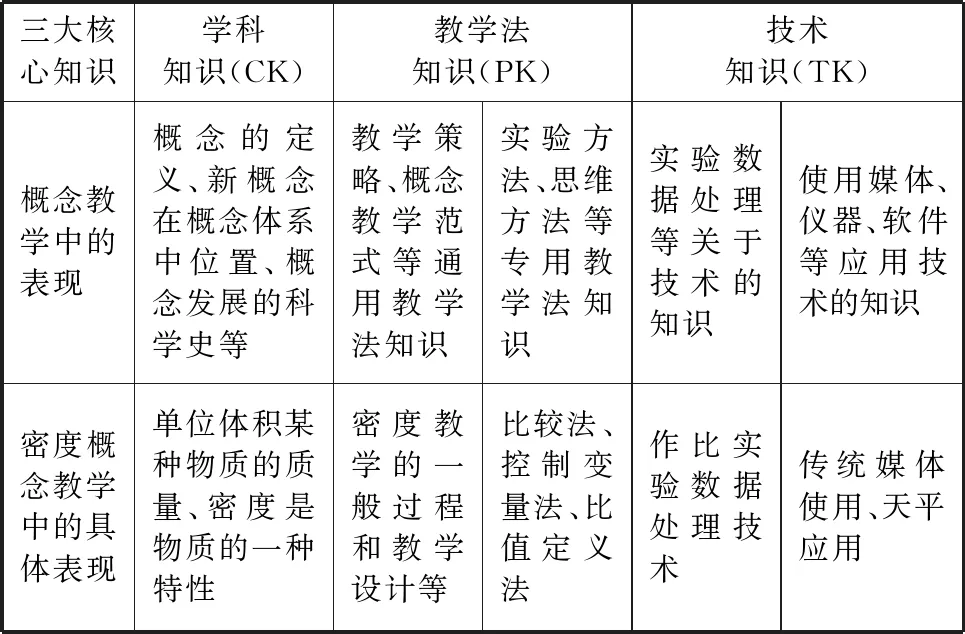

教师在概念教学中具备的三大核心知识如表1所示.

表1 概念教学中教师三大核心知识一览表

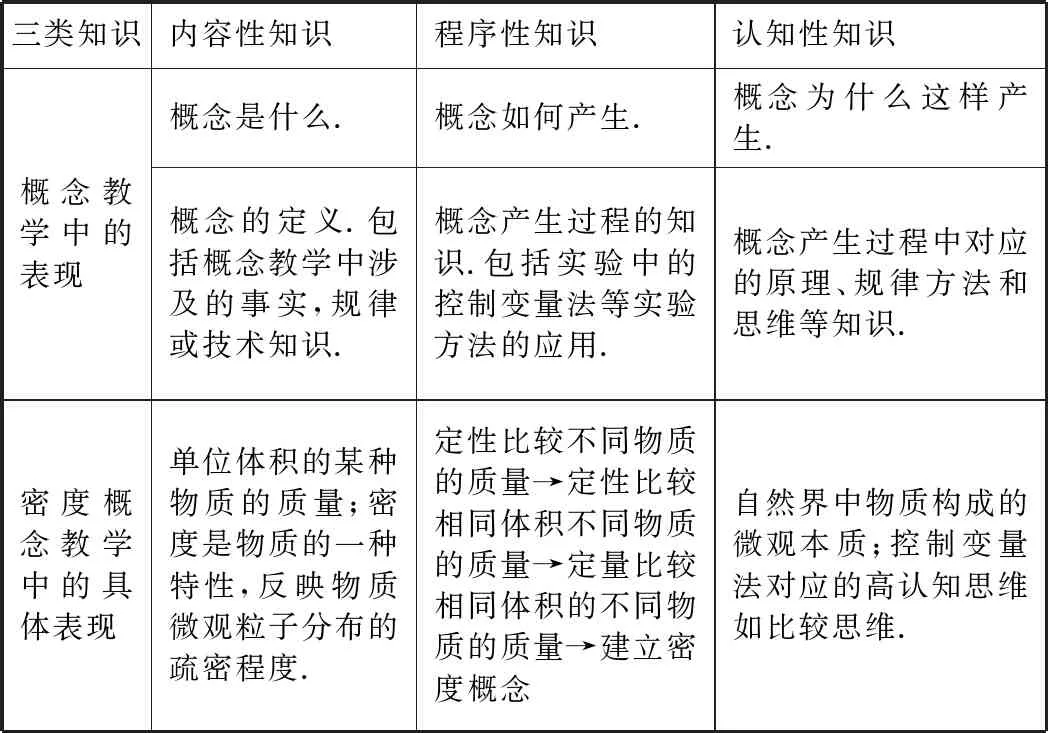

学生在概念教学中习得知识形成自身的知识结构.PISA2015测试框架中认为学生的知识结构包括内容性知识,程序性知识和认知性知识.[3]三类知识具有递进性,概念教学的有效性体现在依次习得内容性知识,程序性知识和认知性知识的过程中.在概念教学中,三类知识如表2所示.

表2 概念教学中学生三类知识一览表

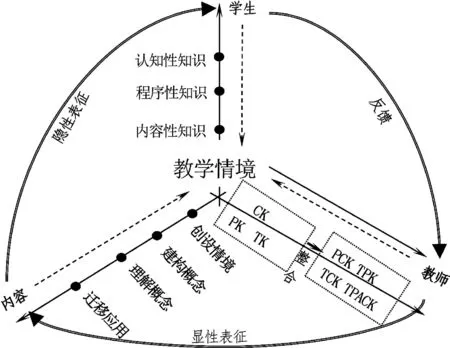

综上,概念教学中,教师具备的三大核心知识与学生的三类知识是相互交叉的.教师若只具备学科知识只能给予学生内容性知识,只有具备了教学法和技术知识,才能给予学生程序性和认知性知识,当然教学法和技术知识中也会涉及到内容性知识.概念教学中师生之间的知识结构具有对应的关系如图1所示.在概念教学中教师若将三大核心知识进行孤立会导致学生不能有效习得概念,因此,必须将三大核心知识进行有效整合即基于TPACK才能进行概念有效教学.

图1 师生知识结构关系图

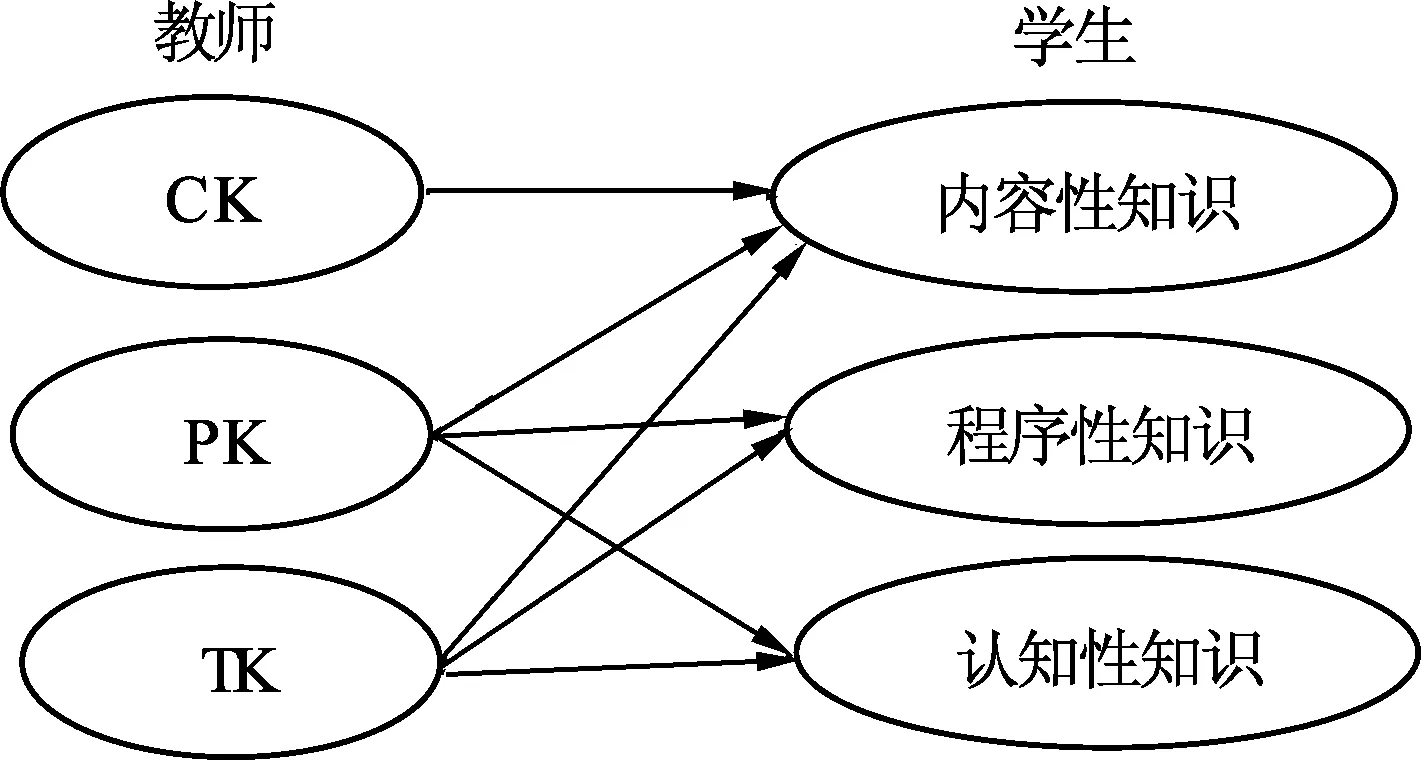

3 概念教学中TPACK的应用途径

概念教学的一般过程表现为创设情境、建构概念、理解概念和迁移应用4个阶段[4],物理概念教学中TPACK的应用途径框架如图2所示.具体表现为以下几个方面.

图2 TPACK应用途径框架图

3.1 创设清晰情境,建立科学表象

创设情境,建立表象是概念教学的初始阶段.创设情境的目的在于让学生在感知现象的基础上,建立科学表象,从而实现概念的建构.在教学实践中,有些教师认为某些现象是理所当然的,混淆科学现象和科学表象,于是就选择了用简单语言描述来进行情境创设,导致学生不能清晰的建立科学表象.因此,很多科学表象的建立要依托技术手段.

例如,在沸腾概念的教学中,生活中沸腾现象由于时间短且比较剧烈,学生无法清晰的感知该现象,从而无法正确建立表象.教师可以利用热电偶数显温度传感器来直接显示沸腾过程中的温度变化,利用视频慢放技术通过同屏展示沸腾前后的气泡变化情况,有利于学生建立个别液体的沸腾表象,从而扩展到一般液体的沸腾表象.这一过程教师应具备TCK知识.在学生记录下了温度数值之后,让学生通过作图的方式建立沸腾过程温度——时间图像,变不连续的点温度为连续时间内的温度变化情况,建立符合事实的连续性时间内的科学表象.也可以利用FLASH动画显示连续温度变化的形成过程,这一过程要求教师具备TPK知识.

3.2 抽象概括思维,初步构建概念

在建立科学表象的基础上,通过抽象、概括和推理的思维过程,初步构建概念.然而,有些教师不重视这一思维过程,导致学生根本无法构建起科学的概念,或者学生只是记住了这一概念,但根本没有理解,学生知识结构只停留在内容性知识层面.这就要求教师应结合TPACK框架进行构建概念的教学,也有利于学生习得程序性知识和认知性知识.

例如,在比热概念的构建中,首先利用对照实验的方法,具体采用手机投屏技术将不同物质在吸收了相同的热量后升高温度的情况投影到多媒体屏幕上,这一过程中涉及TCK知识.然后教师通过设置问题“不同物质升高相同的温度吸收的热量相同吗?”这一问题不是直接对实验现象进行提问,将“吸收热量相同,升高温度不同”转变“升高相同温度,吸收热量不同”,是思维转变的体现,要求教师应具备PCK知识.最后,让学生通过具体实验中的物质,抽象出其他物质也应具有“升高相同温度,吸收热量不同”的特点,进而概括出物质的普遍性特征即不同物质容纳热量的能力一般不同,从而构建起比热的概念.在该概念建构的教学过程中,学生也习得了比热概念相关的程序性知识和认知性知识.

3.3 进行深度分析,促进概念理解

促进学生对概念的理解是概念教学的核心.主要表现为前概念转变,相似概念辨析和掌握概念内涵和外延.对概念进行深度分析,是促进概念理解的途径.

第一,实现前概念向科学概念的转变是理解概念的关键所在.

前概念具有顽固性,因此在教学实践中,教师应具备足够丰盈的知识结构,有效引发学生的认知冲突,才能实现概念的有效转变.

例如,在电功率概念的教学中,会涉及灯泡的亮度由何电学量决定.由于在串联电路教学中,已知通过两灯泡的电流相等,通过观察灯泡亮度判断较亮的电压较大,导致学生形成了灯泡的亮度由电压决定这一错误的前概念.此时,教师可通过并联电路中电压相同而亮度不同,进行归谬,从而推翻灯泡的亮度由电流决定这一错误的前概念.同样方式可推翻电压决定灯泡亮度的错误前概念,于是就有了引入新的概念表征灯泡亮度的需要.该前概念的转变基于教师能结合具体教学情境涉及类推和归谬等方法,属于PCK知识范畴.

第二,能正确辨析相似概念是理解概念的外在表现.

由于有些概念具有相关性或相似性,极易混淆,因此能否正确辨析这些概念是是否理解概念的外在表现.这就要求教师通过正向引导,利用合适的方法或技术手段,强化概念本质区别,利用自身所具有的知识结构帮助学生实现概念的正确辨析.

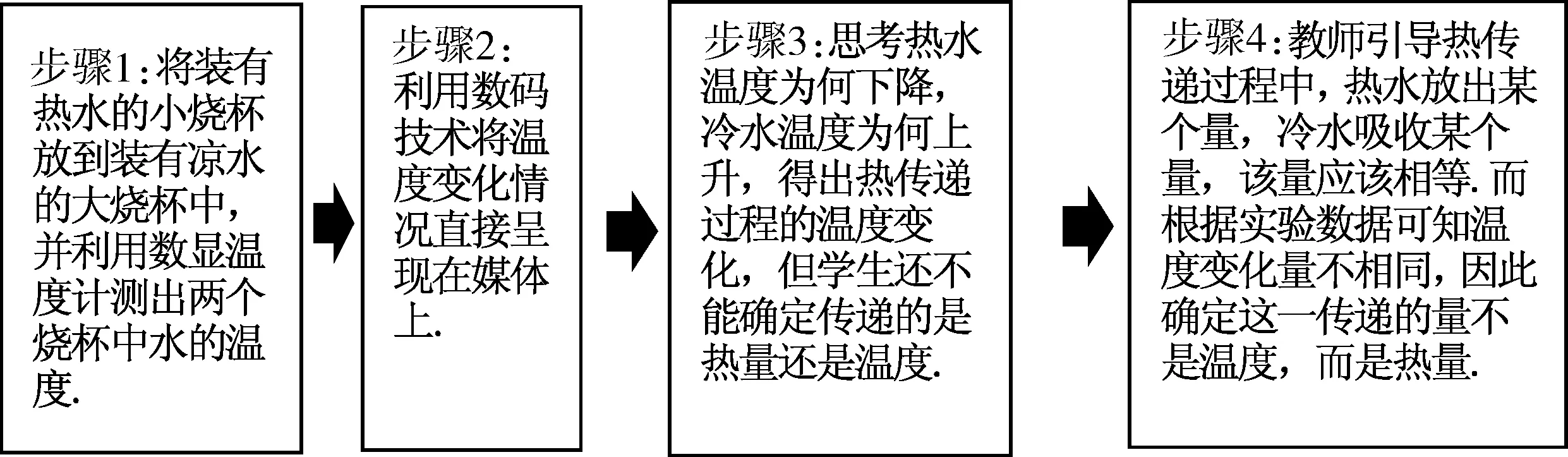

例如,温度和热量是相关概念.前者反应物体的冷热程度,后者是热传递过程热的多少,是易混淆概念.在学习热量概念之前,学生对于温度概念已经有了初步了解,还知道可以用温度计对温度进行测量.教学过程实施流程如图3所示.步骤1、2中体现了TCK知识,而步骤4中则体现了PCK知识.通过这一过程,学生已经能够正确辨析温度和热量这一组相关概念了.

图3 热量概念教学流程图

第三,掌握概念内涵和外延是理解概念的真正体现.

概念是通过表象进行抽象和概括的思维过程逐步构建的.抽象过程是在科学表象的基础上,抽取本质要素的思维过程.这一过程决定概念内涵.概括过程是在抽象的基础上,将更多抽象过程中未涉及的科学表象的本质要素进行联结,并形成具有普遍性意义的思维过程.这一过程决定概念外延.掌握概念内涵和外延是理解概念的真正体现.教学中要摒弃纯粹的概念内涵和外延的文字表述的记忆,而是将其与教学评价这一教学法知识进行整合,结合TPACK框架才能达到目的.

例如,在学习了力的概念之后,首先通过多种现象的呈示,让学生抽象得出力的内涵是指物体之间的相互作用,一个力涉及的物体有且只有两个,同时力的作用是相互的.然后通过媒体等技术手段展示更多具体的力,让学生体会力的外延涵盖了各种空间尺度下的力,如万有引力、弹力和分子力等.

显然,这一过程中要求教师应用TCK知识达成力的概念内涵和外延的真正掌握.同时可以通过测试评价等方式对掌握情况进行评估,属于TPK知识.

3.4 通过迁移应用,形式概念体系

概念教学的最终诉求是将新概念纳入到原有概念体系中,从而形成新的概念体系.在新概念形成初期,它在概念体系中是孤立的,这就要求教师通过概念迁移和应用环节达到巩固和深化概念的作用.这一过程一般时间跨度较长,大致可分为领会、运用、完善和扩展4个阶段[4].这也要求教师必须要具备完整的知识结构体系,能合理和灵活的整合三类核心知识,促使学生有效迁移和应用概念,从而形成新的概念体系.

例如,在建立了浮力的概念之后,教师利用港珠澳大桥建造过程中涉及的利用空心沉管进行海底隧道铺设的实例.介绍其过程为先将沉管两端密封,然后让其漂浮在海面上,再用船将密封沉管拖到预定海面上,最后向其内部灌水使之沉入海底.让学生利用浮力概念的相关知识解决“沉管漂浮在海面上所受浮力的情况?”“沉管灌水下沉过程中浮力如何变化?”等问题,解释“当沉管沉到海底并埋入海底后,将水抽空也不会上浮”的现象.这一过程中,实现浮力概念的有效迁移和应用.教师灵活的整合了沉管应用这一技术知识和浮力的学科知识,体现了教师所具备的TCK知识.

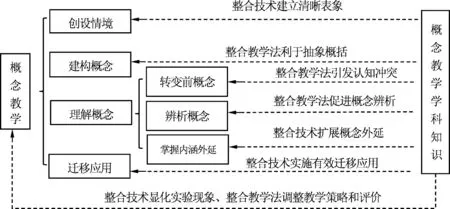

4 TPACK框架下概念教学模型构建

在概念教学实施过程中,各种知识的应用不是固定的,TPACK框架下进行概念教学三维模型如图4所示.

图4 TPACK框架下概念教学三维模型图

(1) 学生维度表现为依次习得概念中的三类知识,并将其纳入原有知识体系,是表征概念教学是否有效的维度.教师维度表现为教师整合知识能力的强弱,在概念教学中应用何种知识应境而异.内容维度表现为结合概念教学的一般过程,在不同阶段对应的概念相关知识内容.

(2) 概念教学过程是教师知识的隐性表征转化为内容知识的显性表征再转化学生知识的隐性表征过程.而其转化的程度又影响到教学情境的变化,同时教学情境还受学生和内容两个因素的共同影响,教师根据教学情境的变化,结合学生反馈,灵活调整或整合自身知识结构,不断实现知识间动态平衡,这也是TPACK本质内涵所在[5].

总之,有效教学过程是教师整合学科知识、教学法知识和技术知识,并与学生进行有效互动,相互促进和提升的过程.在科学技术高度发展的今天,教师具备TPACK知识框架是教学所需,是教师自身发展所需,更是课程目标达成所需.结合TPACK框架进行概念教学,使学生有效习得概念,并将其作为思维的基础和起点,进一步体认科学本质,提高科学素养,达成物理教学目的.