伯希和1933年北平购书与法兰西学院汉学研究所的藏书*

□ 刘 蕊 岑詠芳

法兰西学院汉学研究所(Institut des Hautes Etudes Chinoises du Collège de France, 简 称: 巴黎汉学研究所)的前身是创立于1920年的巴黎中国学院(Institut des Hautes Etudes Chinoises de Paris)。1968年,法国大学进行大规模调整,汉学研究所同日本学研究所、印度文明研究所一同被置于法兰西学院的监管下,合称“法兰西学院远东研究所”。作为欧洲重要的汉籍藏书中心,目前巴黎汉学研究所图书馆共藏中文书籍约10余万种,30多万册,汉籍藏书量在整个欧洲名列前茅。

一、伯希和与汉学研究所馆藏汉籍

1919年,北洋政府与法国政府协商创办巴黎中国学院时拟订:中国将一整套《四库全书》原抄本或副本运送至巴黎,并提供相应的翻译人员;法国则负责建立一所隶属于法兰西研究院(Institut de France)的专门图书馆,另外提供一批学者从事整理和研究工作。①郑鹤声:《影印四库全书之经过》,《图书评论》1933年第2卷第2期,第67—105页。易言之,巴黎汉学研究所图书馆的设立,最初是为了收藏《四库全书》。尽管《四库全书》最终未能落户巴黎,而汉学研究所图书馆却建立并逐步扩充。

早期汉学研究所馆藏汉籍主要有四种来源:一是20世纪初在法国书店购得,由传教士于17—18世纪间陆续从中国带回欧洲的书籍;二是在伯希和执掌巴黎中国学院时期(1927—1945),②1927年,伯希和被任命为中国学院董事会成员、研究指导委员会成员,在学院的教学、行政等工作中发挥着巨大的作用,并在1941—1945年间担任巴黎中国学院行政院长一职。利用法国政府所获的“庚子赔款”部分资金直接或间接从中国购得;③1926年,法国外交部拨给巴黎中国学院总计1万美金的庚款补助。巴黎中国学院董事会委托国立东方语言学校图书馆员李邺(Colette Renié)女士,利用部分经费前往北京为中国学院采购图书32箱。三是1953年北京中法汉学研究所(Centre Franco-Chinois d’Etudes Sinologiques)关闭后运回巴黎的部分馆藏;④北京中法汉学研究所关闭后运回巴黎的书籍主要为普通古籍、近现代图书和期刊等。古籍善本、拓片等现藏于中国国家图书馆。四是来自捐赠或转让,例如1930年中国驻法公使高鲁代表华人捐赠了约4 112卷图书,其中包含一整套《四部丛刊》;又如1935—1936年,汉学研究所购入法国著名东方学家古恒(Maurice Courant,1865—1935)的部分私人藏书。

可以说,1927年至1953年的十余年,是汉学研究所图书馆发展的黄金阶段,不仅藏书量得到了迅速增长,绝大多数古籍善本也是在这一时期入驻馆藏的。究其因由,一方面得益于中法教育基金委员会(Commission Mixte des Oeuvres Franco-Chinoises d’Education)的固定资助,①详情参见葛夫平:《中法文化教育合作事业研究(1912—1949)》,上海:上海书店出版社,2010年,第274—280、295页。另一方面与身为中国学院董事会成员的伯希和关系密切。②1927年2月5日,巴黎中国学院董事会在陆军部召开会议,最终任命伯希和、布洼叶(Paul Boyer,1864—1949)为中国学院董事会成员,葛兰言(Marcel Granet,1884—1940)担任巴黎中国学院行政院长,伯希和、葛兰言、马伯乐(Henri Maspéro,1883—1945)、微席叶(Arnold Vissière,1858—1930)、布洼叶、费诺(Louis Finot,1864—1935)、勒卢瓦(Louis Laloy,1874—1944)七人组成研究指导委员会。

伯希和,法国著名汉学家,在敦煌学、历史学、语言学、宗教学等领域成就卓著。1906—1908年,他率领西域探险队从敦煌劫取6 000余件敦煌遗书,正式开创了敦煌学,从此声名大噪,是继其导师沙畹(Emmanuel-Édouard Chavannes,1865—1918)后举世公认的汉学泰斗,被傅斯年奉作汉学界之祭酒。

伯希和在巴黎中国学院创建之初,就以极大的热情参与学院的各项筹备工作,积极推动中国政府向法国提供《四库全书》等事宜。尤其是在图书馆的建设过程中,伯氏更扮演着至关重要的角色。从1926年至1938年的十多年里,中国学院购置图书的决策建议基本都由伯希和参与制订,当中多半更由其亲自选购。例如,1928—1929年,在伯希和的建议下,学院利用4万法郎的经费购买了一套完整的《通报》(T’oung pao)、《地理学会游记汇编》(Le Recueil de Voyages de la Société de Géographie)、冯秉正(Joseph de Mailla,1667—1748)神甫翻译的《中国通史》(HistoireGénérale de la Chine)、沙畹翻译的《史记》(Les Mémoires Historiques de Se-Ma-Ts’ien)、《法兰西远东学院学报》(Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient)、考狄(Henri Cordier,1849—1925)的《汉学书目》(Bibliotheca Sinica)等参考书及丛书。又如,1932年,伯希和利用中法教育基金委员会拨给中国学院的部分资助前往北平为中国学院图书馆添置新书。1933—1935年间,伯氏旅居中国,期间也为图书馆购入为数不少的中国古代和近代书籍。③魏丕信撰,岑詠芳译:《法兰西学院汉学研究所藏汉籍善本书目提要·序言》,田涛主编《法兰西学院汉学研究所藏汉籍善本书目提要》,北京:中华书局,2002年,第3—4页;葛夫平:《巴黎中国学院述略》,《中国社会科学院近代史研究所青年学术论坛2002年卷》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第425—444页;葛夫平:《中法文化教育合作事业研究(1912—1949)》,上海:上海书店出版社,2010年,第294—300页。以上诸文均对此进行了详细介绍。

笔者在法兰西学院汉学研究所访学期间,查阅了图书馆购置图书的相关档案。值得注意的是,伯希和于1933年利用中法教育基金委员会的资助,前往北平购买图书的票据清单保存完整,④Archives de la Bibliothèque de IHEC: No.19.共计230份。这些单据源自不同的书店,全部用毛笔书写,记录了书名、函册、价格等信息,并加盖书店印章,贴有税票。笔者通过整理这部分购书档案,尝试藉此探究伯希和的文献观念和学术眼光以及当时法国汉学的发展。

二、伯希和1933年北平购书

1932年,伯希和经香港、上海,抵达北平。⑤在北平期间,伯氏除了为巴黎中国学院选购图书,还调查中国古迹和美术作品,参观燕京大学、辅仁大学等著名学术机构,并且受到了法国公使馆、《北平晨报》馆、中央研究院历史语言研究所及北平学者名流等的热烈欢迎,参加各种公私宴会。参见桑兵:《晚清民国的国学研究》,北京:北京师范大学出版社,2014年,第178—182页。根据书票中标注的时间可以推断,⑥票据中标注时间最早者为文华堂1933年1月13日,最晚者为国立北平图书馆4月14日。伯氏大约于1933年1月初正式动用中法教育基金委员会拨发给中国学院的146 500法郎,开始在北平购书,4月中旬左右返回巴黎。期间走访了北平琉璃厂、隆福寺区域的43间书坊,分别是班禅印经处蒙文书社(蒙文社)、保古斋、宝铭堂书店、纯华阁书店、翠墨斋藏帖处、东来阁书店、古物陈列所、翰文斋书坊、恒古堂书局、宏远堂书坊、稽古堂书店、继文堂书店、晋华书局、经纬堂、敬文斋书坊、九经堂新记、聚古堂、开明书局、来熏阁琴书室、良文阁书庄、穆斋书局、南阳山房、蟠青书室、群玉斋书坊、三友堂书坊、世德堂、顺古斋、松筠阁书店、邃雅斋书庄、通学斋、文萃斋、文德堂旧书铺、文读斋、文华堂、文奎堂书庄、文璘堂书坊、文禄阁书店、文雅堂书坊、修绠堂书店、肄文堂书坊、毓文书局、藻玉堂书店、尊敬阁书局。除了书坊,还从国立北平图书馆、冯庆桂、郭文沛处购得部分资料。

整体而言,伯希和此次订购的书籍材料类型丰富,既有传统古籍,涵盖经史子集各部,又有拓片、地图及照片,还有现代图书、期刊杂志等,总计至少有2 078种,26 872册之多,①由于一部分书籍并未记录卷册和价格,因此笔者暂且按照一种一册的方式统计数据。此外,地图(454张,另有《新疆国界山脉图》2袋)、拓片(31张)、铁镜子(1个)、龟板(16块)、照片(100张)、画像(56张)没有计算在内。且当中不乏珍稀版本。再综合分析这批文献资料,有以下几点亟待关注:

其一,从各类书籍所占比例上看,丛书和地方志两类购置最多。

丛书类包括《稗海丛书》《续古逸丛书》《汉魏丛书》《连筠簃丛书》《学堂丛书》《渐西村舍丛书》《聚学轩丛书》等约150种。开明书局、来熏阁琴书室、文华堂及修绠堂是伯氏购入丛书最多的几家书店。他对此类书籍的着意挑选,笔者以为与其包罗群书的特点不无关系。丛书是将多种不同的书籍综合编辑在一起,再冠以总名。绝大多数先秦至宋元时期的图书,基本都收入在明清两朝编纂的丛书当中。另外,丛书还保存了许多篇幅较小的文献,以免其失传。②杜泽逊:《文献学概要》(修订本),北京:中华书局,2008年,第240—241页。据统计,丛书所收录的中国古代典籍,约占现存古文献的三分之一。③张敏慧:《丛书的起源、发展及其目录学意义》,《江淮论坛》2003年第4期,第100页。恰如张之洞所言:“丛书最便学者,为其一部之中可该群籍,搜残存佚,为功尤巨,欲多读古书,非买丛书不可。”④(清)张之洞著,陈居渊编,朱维铮校:《书目答问二种》,上海:中西书局,2012年,第212页。

再说地方志,大体包括舆图、疆域、山川、名胜、建置、职官、学校、赋税、物产、乡里、风俗、人物、艺文等内容,是地方行政区的历史,被视为研究政治、历史、地理和风俗文化等重要的渊薮。⑤杜泽逊:《文献学概要》(修订本),北京:中华书局,2008年,第266、274—278页。此次伯希和所购书籍中,地方志约115种,包括《全辽志》《东莞县志》《泰山志》等。

法国汉学界素来看重方志文献,沙畹1907年来华时就曾一次性买下河南开封一家书店的全部方志。一方面是由于方志本身作为第一手数据的真实性,另一方面,研究者透过方志中丰富鲜活的信息,能够进一步发掘更深层次的人文历史。相应地,法国汉学家们在中国历史、地理学方面的研究可谓成果卓著。早在传教士汉学阶段就有冯秉正的《中国通史》、李明(Louis le Comte,1655—1728)的《中国现状新志》(Nouveaux Mémoires sur l’Etat Présent de la Chine)等颇具学术价值的著作问世。郭瑶、向群二位学者曾对1890—2012年《通报》“学术论文”专栏中与中国有关的论文做过类型统计:史地类文章的比重占据三分之一以上。⑥郭瑶、向群:《略论〈通报〉“学术论文”栏目的文献学、目录学特征—以历史、地理类论文为中心》,《国际汉学》2014年第1期,第153—163、184、205页。《通报》作为西方汉学界的权威刊物,被誉为汉学研究的风向标。由此可见,长久以来针对中国历史、地理学的研究,不仅具有举足轻重的学术地位,而且还被不断继承和发扬。当然,还有一个不可忽略的因素,即伯希和所处的时代正是法兰西殖民帝国时期。当时法国已经占领了交趾支那(即南圻)、柬埔寨、安南(即中圻)及老挝,并将势力范围一步步扩展到云南、广西等中国南部省份。⑦菲利普·弗朗德兰著,一梧译:《伯希和传》,桂林:广西师范大学出版社,2017年,第2页。故而,无论是将中国作为科学研究对象,还是政治方面的诉求,方志无疑是全面深入地掌握中国各地历史、地理的必需材料。史学成为汉学研究一个专门的分支、也是从20世纪初开始的。

除了整套的方志,伯氏还专门搜集地图,仅在松筠阁就订购174张《热河地图》、94张《绥远地图》、35张《中俄交界图》以及2袋《新疆国界山脉图》,另有《西藏全图》《中俄交界图》等。此外,还从郭文沛处购得《武强县》(20种40张)、《灵宝县》(20种40张)、《洛阳县》(35种70张)三个县的地图。地图是了解一个地区地理概貌最直观、形象的图像数据。1735年出版的《中华帝国全志》(Description géographique,historigue, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, 1735)被誉为“西方早期汉学三大名著”之一,①张西平:《欧洲早期汉学史:中西文化交流与西方汉学的兴起》,北京:中华书局,2009年,第492页。是18世纪上半叶有关中国知识的总汇。这部著作最新颖之处在其地理部分,书中的地图又是当中最珍贵的部分之一,因为此前法国很少能够掌握如此确切的地图(指《皇舆全览图》),②维吉尔·毕诺著,耿昇译:《中国对法国哲学思想形成的影响》,北京:商务印书馆,2000年,第190—191页。法国人对于地图的热衷于此亦可见一斑。进入20世纪,俄、英、日、法诸国开启了中亚地区的争夺。1906—1908年,伯希和率领探险队前往西域。由于资料贫乏,当时能够利用的主要是一幅10俄里比例的俄文地图。该地图的标注错误重重,令伯氏深感苦闷。随行的另外两名成员,军医瓦扬(Louis Vaillant,1876—1963)博士负责地理绘制、天文观察和自然史方面的工作;摄影师努瓦特(Charles Nouette,1869—1910)则负责照片、图片数据和档案工作。③耿昇:《法国汉学史论》(下册),北京:学苑出版社,2015年,第475页。搜集或者绘制地图几乎演化为探索一片处女地的首要任务。当历史、地理学研究成为汉学的独立分支,地图的重要性便尤为凸显。学者们需要将地方志中记载的文字材料与图像材料相结合,从而得出合理的推断或解释,地图变得不可或缺。

其二,对碑帖拓片与俗文学文献的关注。

碑帖拓片是介乎石刻与录文之间的一种石刻文献形态,它既具有录文所没有的文物属性,又较之笨重的石刻方便携带存藏,便于占有和赏玩,④程章灿:《玩物:晚清士风与碑拓流通》,《学术研究》2015年第12期,第143页。兼容文献与文物的双重特性。加之,碑刻文献中除少数伪造者外,多是第一手资料,不似史书经过传抄刊刻,多有脱沩倒错。⑤何如月:《碑刻文献在历史研究中的价值—以〈金石录〉和〈集古录〉为例》,《考古与文物》2005年第4期,第89页。从19世纪开始,法国学者就对碑铭学青睐有加,沙畹就是当中最突出的一位。沙氏两次来华仅获得的刻石拓片就以数千计,他拍摄了山东、河南、陕西等地的汉代祠堂、碑石、画像等照片。而伯希和本人对此亦钟情已久。1908年10月,伯氏抵达北京将大部分敦煌遗书运回法国后,便专程前往上海、无锡拍摄两江总督端方、裴景福所藏百余种金石书画。此次,碑帖拓片自然也是重要的搜集对象。除了《魏碑》《古泉拓片》《什伐赤马拓片》《青骓马拓片》等以外,伯氏还在翰文斋购得汉代画像52张,在古物陈列所购得100张古铜照片,这些照片在性质和用途方面与拓片实有异曲同工之妙。

论及俗文学这一概念,更多的是相对于诗词等雅文学而言。中国历代多视小说、戏曲等俗文学为“小道”,不登大雅之堂。然而,在18世纪欧洲“中国热”的历史大潮中,中国古典戏曲、小说与古典诗歌却是同步进入法国的,由法国来华耶稣会士率先译介。其间,戏曲、小说等“小道”,因其通俗易懂,又最能反映底层民众生活与社会风俗,比之古代经典和诗词更符合欧洲人的趣味。法国公众也能够通过此类作品间接了解遥远中国的民俗风情。⑥戴密微:《法国汉学研究史》,收录于戴仁主编,耿昇译《法国当代中国学》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第29—30页。1713年,元杂剧《赵氏孤儿》由马若瑟(Joseph Marie de Prémare,1666—1736)翻译成法文,这视为向欧洲展现中国戏剧之开端。19世纪以来,儒莲(Stanislas Julien,1799—1873)不仅重新翻译了《赵氏孤儿》(1834)的整本词曲,还陆续翻译了元曲《灰阑记》(1831)、《西厢记》(1861),小说《白蛇精记》(1834)、《平山冷燕》(1860)、《玉娇梨》(1864)等。德理文(Hervey de Saint-Denis,1823—1892)翻译了《今古奇观》中的11篇故事。或许正是承接这样的传统,伯希和在采购书籍时,并不限于传统经史类典籍,还兼及戏曲、小说等通俗文学作品。如《金瓶梅》《古本西厢记》《饮虹五种曲》《永乐大典戏文三种》《清平山堂话本》《京本通俗小说》《庚子国变弹词》等。这一点在法国国家图书馆(La bibliothèque nationale de France)“伯希和特藏”中也有所印证:《古本戏曲丛刊》二集影印的《环翠堂戏曲十五种》之十种即取自该特藏。

其三,目录与版本。

在欧洲,文献学(Philology)是从校勘、校勘学发展而来的,它确立于19世纪,注重原本批评、书志学、注释学等。①参见张强:《西方古典文献学漫谈》,收录于苏智良,陈恒编《欧洲历史与世界文明讲演录》,北京:商务印书馆,2013年,第90页;上海外国语学院语言文学研究所编:《中西比较文学手册》,成都:四川人民出版社,1987年,第156页。若从研究内容上解释,西方古典文献学与中国传统的目录、版本、校勘之学实际上是互通的。这一点在伯希和身上得到了极好地融合,他既接受了严格的法国正统教育,又前往中国搜集书籍、文物,知行合一。伯氏熟谙目录版本之学,在《法兰西远东学院学报》《通报》上发表了大量研究中国书目的文章,探讨有关中国古籍与其历史、作者、版本等问题。②伯希和编,高田时雄校订补编,郭可译:《梵蒂冈图书馆所藏汉籍目录·序》,北京:中华书局,2006年,第5页。陈垣认为伯希和治学所用的方法就是清代乾嘉诸老治朴学的方法。③转引自向达:《悼冯承钧先生》,《文讯月刊》1946年第6卷第4期,第63页,收录于《冯承钧学术论文集(下)》,上海:上海古籍出版社,2015年,第680—690页。清代史学家王鸣盛说:“目录之学,学中第一要紧事,必从此问途,方能得起门而入。”④(清)王鸣盛著,黄曙辉点校:《十七史商榷·卷一》,上海:上海书店出版社,2005年,第1页。伯氏深以为是,着意购置了不少目录书,如《四库全书总目》《海源阁宋元秘本书目》《艺芸书舍宋元本书目》《续汇刻书目》等。

伯希和既知目录乃问学第一要义,自然也通晓“读书宜求善本”。⑤《书目答问二种》,第257页。此次购书,他不仅要搜集如《鲜于伯机字卷》、明抄本《访古录》、明刊《谢四溟集》《古今律历考》等稀见珍本,还关注到满蒙文书籍。伯氏先后在蒙文社、文璘堂等处购得《蒙文西汉演义》《蒙汉合璧五方元音》《满汉蒙四体大藏咒》等。

早在17世纪,康熙帝便下令为来华传教士开设汉文课和满文课。满语成为李明、张诚(Jean-Françoit Gerbillom, 1654—1707)等早批入华传教士与皇帝、朝廷官员们进行交流的工具。继而,学习满语成为与清政府,尤其是满族官员沟通往来的必要手段。加之,清兵入关后,大量的传世文献被陆续译为满文或蒙文。相较于汉文,西方人更易接受同属于多音节屈折语言的满、蒙文。欧洲学者即可通过掌握满语来诠释汉语原著,学习中国文化典籍。1814—1918年,法兰西学院特别开设“汉族和鞑靼—汉族语言与文学”讲座,满语则作为汉文的辅助。此外,满汉或蒙汉等“合璧类”书籍也是翻译研究的重要材料。在伯氏的理念中,“善本”已然超出了“足本”“精本”“旧本”三义,凡能沟通异种文化,于学术研究有益者,毋论何种文字、哪一形态、时代古今,皆可搜罗。

其四,重视近现代期刊与学人著述。

期刊是把握某一时期学术动态的重要数据。伯希和在采办书籍的同时,还顾及学术期刊的订购。伯氏单从修绠堂书店订购的期刊就有:《民俗周刊》《清华学报》《燕京学报》《国学丛编》《新月》《辅仁学志》《东方杂志》《图书馆学季刊》《北平图书馆馆刊》《国学图书馆》《社会科学研究所集刊》《社会科学研究所专刊》《农村经济参政资料》《国学季刊》等。绝大多数期刊并不是整套的,难免有些许缺憾。1953年,北京中法汉学研究所关闭后,馆藏中文期刊被运回巴黎,归入汉学研究所图书馆,弥补了伯氏所购期刊的不足,极大地充实了馆藏学术杂志的欠缺。

与期刊类似,近人新编的著作也是学术发展的重要体现。伯希和在对书籍的选择上并未拘泥于古籍,他亦看重同时代学术名家的著述成果。诸如梁启超《中国近三百年学术史》、罗振玉《殷墟书契前编》、王国维《王国维全集》、杨守敬《日本访书志》①伯希和刊布在1902年《法兰西远东学院学报》上的《中国书目札记》,主要内容就是分析由杨守敬搜集,于1882—1884年在日本刊印的《古逸丛书》,参见王冀青:《保罗·伯希和》,陆庆夫,王冀青主编《中外敦煌学家评传》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第389页。等。实际上,伯希和早在敦煌探险途中,便在凉州搜寻到梁启超的不少著作。②伯希和著,耿昇译:《伯希和探险日记(1906—1908)》,北京:中国藏学出版社,2014年,第573页。可以说,伯氏在这一点上很好地继承了他的老师沙畹的理念—不但要关注旧时中国大师的著作,还要关注同时代人的成果,注意与中国、日本、欧洲同仁的交流,赋予汉学真正的国际意义。③戴仁:《爱德华·沙畹—同时代汉学研究第一人》,沙畹著,邢克超选编,邢克超、杨金平、乔雪梅译:《沙畹汉学论著选择》,北京:中华书局,2014年,第13页。

当然,以上所述并不能涵盖伯希和文献观念或学术眼光的全部内容。但我们可以此为切入点,探究20世纪上半叶—正处于黄金时期的法国汉学界的关注点有哪些,汉学研究者们最急切需要哪些文献材料等问题。

三、关于1933年购书之行的几点思考

伯希和1933年的这次北平购书之行,可谓满载而归,使巴黎中国学院的汉籍藏书量得到了巨大的补充。在近四个月的时间里,伯氏在北平的大小书店中选购各类书籍。这不禁令人产生一个疑问—相较于1927年的那次委托购书,此次是由伯希和亲自采选,当他置身于浩如烟海的书籍当中,又是秉承何种原则和理念去选择呢?

回顾1927年,李邺女士受中国学院董事会的委托,远赴北京为学院采购了32箱图书。当时所依据的选购书目,正是由伯希和拟定主体部分,葛兰言、马伯乐、微席叶等几位汉学家加以补充。总的原则有三点:一是最优先购置丛书和地方志,二是有关当时中国政治、经济、民俗等方面的书籍也是采购选项,三是避免重复购买巴黎中国学院、亚细亚学会、东方语言学校等机构已有书籍。④魏丕信撰,岑詠芳译:《法兰西学院汉学研究所藏汉籍善本书目提要·序言》,田涛主编:《法兰西学院汉学研究所藏汉籍善本书目提要》,北京:中华书局,2002年,第4页;葛夫平:《中法文化教育合作事业研究(1912—1949)》,上海:上海书店出版社,2010年,第295—296页。两相比较,1927年和1933年这两次购书,可以说秉承的原则基本相同,但在细节的处理上又确有差异。

首先,中国的图书市场在这七年间已然发生了巨大的变化。既有许多古籍版本消失难寻,又有新的书籍或版本产生或出现。北京琉璃厂、隆福寺等处的书坊也同样经历着消亡或更替。由此导致的结果就是可供选择的对象本身已今非昔比。

再者,李邺女士在整个购书过程中是以代办人的身份,根据先前拟定好的书单采购即可。而伯希和则不同,他在中国古籍目录版本方面的学识在当时的法国汉学界(甚至是现在)堪称权威,肩负策划者和执行者双重身份,因此具有很大的自主权。尽管同样是被委派购书,但可根据实际状况灵活调整。再从另一个角度辨证考虑:伯氏所购图书的使用对象是以汉学研究者为主体,那么,当时法国汉学界最热切关注和急需的文献自然成为优先搜购的重点。另外,学术的发展既需要纵向的延伸,也要有横向的拓展。巴黎中国学院作为一所专业的汉学研究机构,其馆藏文献的类型应秉承多元化的原则,凡是与汉学研究相关的皆可列入备选。作为这次购书的实际把控者,伯氏须投注更加广阔且富有前瞻性的学术眼光,才能有效推动整个法国汉学的发展。实际上,伯氏的确也是这么做的。况且,此次的购书经费相对充裕,伯希和趁此机会为学院添置了一批诸如《道藏》《古今图书集成》这类学术价值极高、价格不菲的书籍。换作李邺女士的那次采购,总经费不足五千美金,自然很难实现。

此外,伯氏在中国古物市场堪称内行,他往往还能从私人手中淘到不少宝贝。例如,从冯庆桂处购到《内简尺牍》一种;通过翠墨斋从宋荔秋手中搜购到龟板16块(160块大洋),鲜于伯机字卷1件(168块大洋)。为保障龟板、字卷乃真品,宋荔秋特立有字据,也一并保存在书票档案中。

翠墨斋藏帖处,位于北平琉璃厂厂甸四号。宋荔秋,河北冀县人,经营宋荔秋书店,原为法帖,兼售古书。①孙殿起:《琉璃厂小志》,上海:上海书店出版社,2010年,第112页。他与来熏阁陈济川、遂雅斋董会卿、开通书局郭纪森等都是知交。②赵长海:《新中国古旧书业》,长春:吉林文史出版社,2009年,第337—338页。宋荔秋售与伯氏的龟板乃是替朋友代售,《鲜于伯机字卷》则为其私藏。翠墨斋在整个过程中实际起到了中间人的作用,既是买卖双方的介绍人,也有但保的身份。

除了购书,获赠书籍也是伯氏本次访华的一大收获。笔者在整理档案时发现,几张同年(1933)由中央研究院历史语言研究所和国立北平图书馆赠与巴黎中国学院的书目清单夹杂在购书单据当中。中央研究院历史语言研究所赠送书目,见表1:

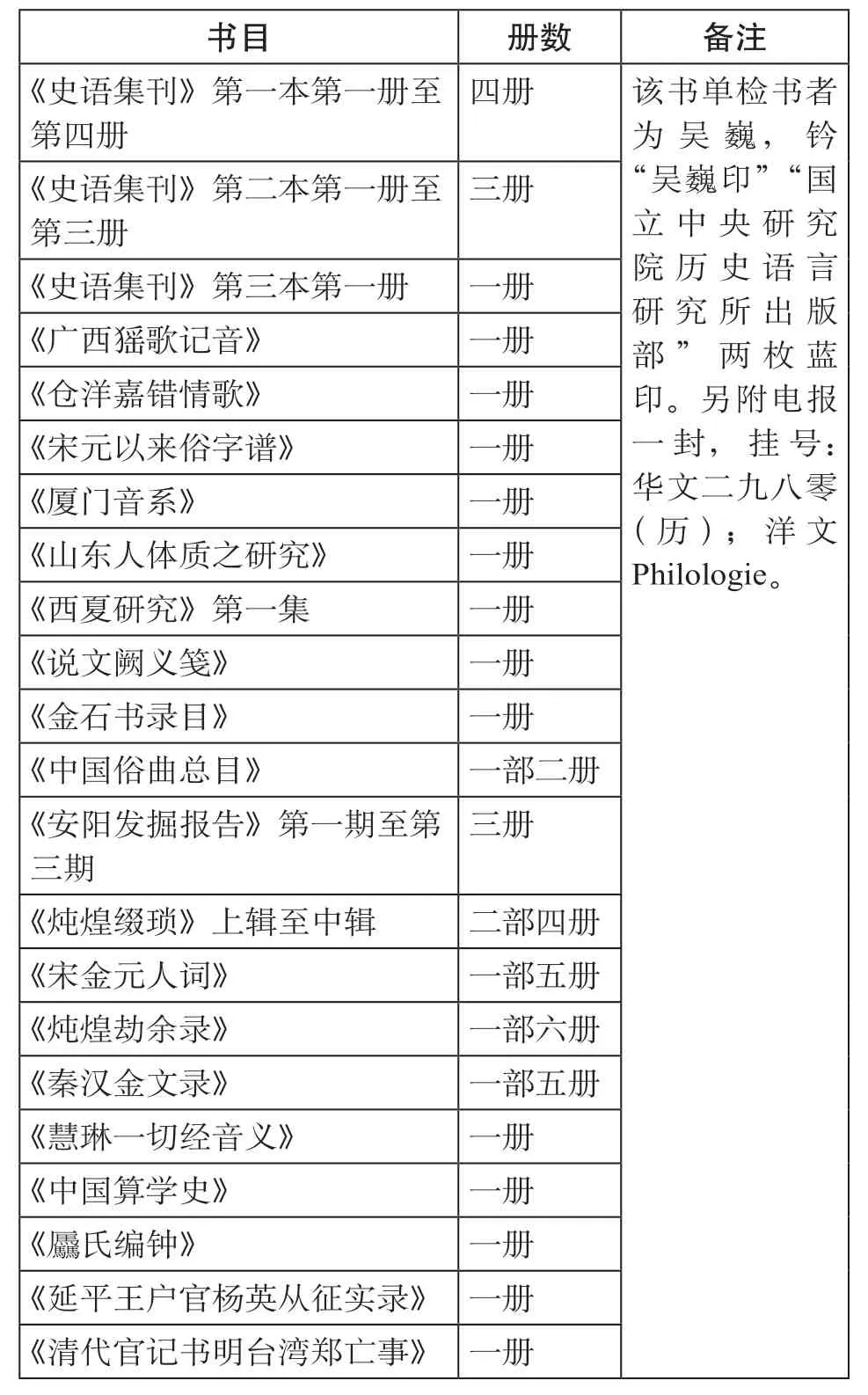

表1 中央研究院历史语言研究所(北平北海)赠送中国学院书籍

(续上表)

这批赠书是民国二十二年(1933)二月四日,由时任所长傅斯年赠送给巴黎中国学院的一套国立中央研究院③国立中央研究所历史语言研究所于1928年在广州创立,傅斯年任所长。1929年迁往北平。历史语言研究所出版物,并附有一封书信给伯希和:

径启者,兹奉傅所长面告嘱送赠敝所出版物一全份于贵国中国学院。兹检齐各书,装置一箱,饬专人送奉。即烦按照所附目录,予以检收,并请妥为转交该院是荷。

此致

伯希和先生

国立中央研究院历史语言研究所出版部

(印)启

傅斯年与伯希和颇有私交。傅氏曾特撰《论伯希和教授》④傅斯年:《论伯希和教授》,《傅斯年集》,广州:花城出版社,2010年,第403—406页。(1935)一文,为伯氏劫掠敦煌遗书之事辩解。该文被后来学者评为“其史事错误与感情用事之处较多,与傅氏一贯重视史料,以史料为依据,并大力提倡史料即史学的宗旨大相径庭” 。⑤刘进宝:《傅斯年为伯希和的辩解》,《博览群书》2001年第1期,第26—27页。我们姑且不去讨论诸如此类的评述是否恰当,但这足以见得傅氏对伯希和才学的认同和崇敬。因而,傅斯年选择将一套中央研究院历史语言研究所出版物赠送给巴黎中国学院,自然与伯希和本人息息相关。另外,国立北平图书馆⑥国立北平图书馆的前身是“京师图书馆”。1928年北京改称北平,京师图书馆由大学院接管,更名为“国立北平图书馆”,于1929年1月重新开馆。于1933年3月27日赠与巴黎中国学院书籍、刊物共40种,160册,其中以目录书和工具书两种居多,并额外附赠《葛德纪念特刊》1份,拓片2张。

书单之外随附代理馆长袁同礼(信中署名T.L.Yuan)写给伯希和的一封书信,内容涉及馆际互换印刷品及相应费用等事宜。北平图书馆也希望巴黎中国学院能够提供一些法国的出版物作为交换。从信中可知,北平图书馆此次寄给巴黎中国学院的书籍,乃是按照伯希和此前(3月24日)的要求准备的。

此外,北平图书馆还特别赠送给伯希和个人17部书籍。其中,《史记札记》《汉书札记》《后汉书札记》《晋书札记》《宋梁北魏隋书札记》《南北史札记》《珍本丛书》7种唯伯氏独有,其余与中国学院获赠书目相同。由此可以想见,伯氏当时享誉中法学术界的巨大影响力及其在巴黎中国学院的独特地位。

余论

如今学界已经很自然地将“Paul Pelliot”与“伯希和”相对应。笔者在整理书籍订单时却发现,那时的伯希和有着不同的“称呼”。大部分书商会称“伯先生”或“伯希和先生”,但也偶有例外。在稽古堂的书票中写作“博先生”,敬文斋则作“佰大人”,九敬堂新记又称“栢先生”等。笔者认为,当是由于伯希和原本就是法国人,“伯希和”之名是其本人为方便与中国人打交道而音译的中文名。书肆店家对待这位洋买主,只能姑且按照国人的习惯去称呼,至于用“博”或用“佰”,也只是记音而已,没有刻意区分。另有一佐证,就是清廷外务部发给伯希和的中文护照,当中亦是“伯”“柏”混用。可见,连护照这样的官方证件都是如此,更何况书肆商贩了。更有趣的是,保古堂、宝铭堂、翠墨斋等几家书坊,在票据抬头又称伯希和为“伯大人”,这当是因伯希和曾任法国驻京武官之故。

纵观伯希和近五十年的学术生涯,一般将1906—1908年西域考古之行作为转折点,划分为前后两个阶段。前一阶段,伯氏的学术研究主要集中在纯中国学研究和南海研究的范围内,可归纳为汉文古文献研究、印度研究、中国宗教史研究。后一阶段其研究重点转向了中亚史、元蒙史、中外关系史研究几个方面。①陆庆夫,王冀青主编:《中外敦煌学家评传》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第388—407页。在某种意义上,前一阶段是伯氏汉学研究的积累阶段,为此后更加广阔的东方学研究奠定了牢固的基础。就学术成果类型而论,读书札记、文献考据、古籍译注、书评居多。或者说,伯希和的学术研究是以传统的文献考证为基础,同时覆盖历史、语言、宗教等多个领域。在研究方法上,伯氏将“目录学与藏书”“实物的收集”“与中国学者的接近”总结为治“中国学”须有的三方面预备,②胡适著,曹伯言整理:《胡适日记全编4(1923—1927)》,合肥:安徽教育出版社,2001年,第411页。并且做到了知行合一。

学问乃天下人之公器,书籍为历史文明之载体。20世纪上半叶,大批汉籍流散至海外,在令国人愤慨万千的同时,实际上促成了异国文化间的交流以及海外汉学研究的兴盛。如今陈列于法兰西学院汉学研究所的数万册汉籍所承载的正是法国汉学的过去、现在以及未来。在那段厚重的历史中,将永远印记着汉学家伯希和的名字。