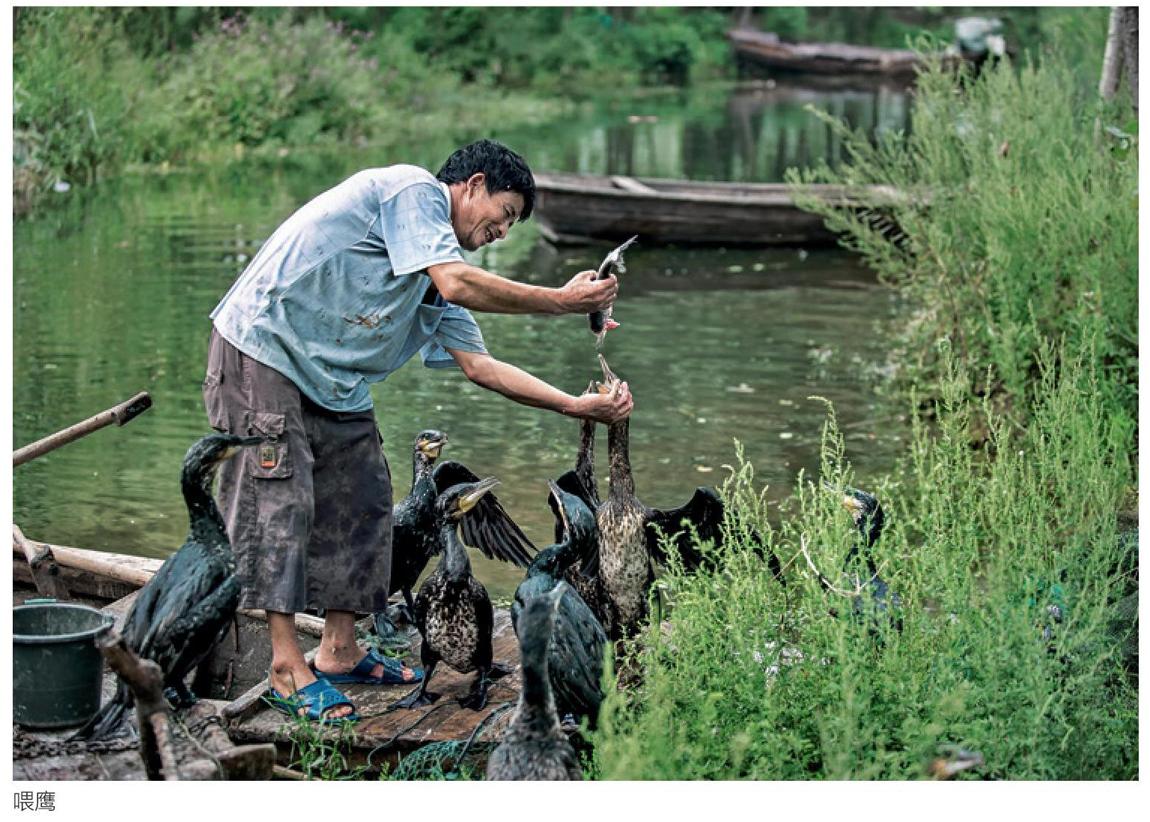

放鹰人的湖上守望

刘均峰

茭草青青野水明,小船满载鸬鹚行。

鸬鹚敛翼欲下水,只待渔翁口里声。

船头一声鱼魄散,哑哑齐下波光乱。

中有雄者逢大鱼,吞却一半余一半。

这首明末诗人吴嘉纪的《捉鱼行》把鱼鹰捕鱼的过程描写得活灵活现。明代如此,现在依然如此。古诗词中提到的鸬鹚,就是大家俗称的鱼鹰。微山湖的渔民放鹰捕鱼已有数百年历史,湖上约有300余名放鹰人,微山岛上也有60余人,多出自沿袭鱼鹰捕鱼这一古老技艺的放鹰家族。

吕高燕,就是微山湖上的一名放鹰人。小的时候,他就跟父亲习得放鹰捕鱼的本领,五十岁的年纪,跟鱼鹰朝夕相处已有近40年。他以鱼鹰为伴、以渔为生,风风雨雨,不离不弃,固守着古老传统的鱼鹰捕捞方式。

作为微山湖微山岛吕庄吕氏放鹰第7代放鹰人,我与其相识、相知缘于2009年一次摄影活动中的偶遇。此后,每年不同季节我都要拍摄他的渔鹰捕鱼及鹰艺表演,至今达10年之久。作为好友,也目睹了他从一名湖上渔猎的放鹰人,逐渐转变成鱼鹰文化的表演艺人,实现了当代经济多元化背景下对于古老渔湖生活文化的坚守。

作为微山湖上为数不多的放鹰传承人,提到鱼鹰捕鱼,吕高燕说:“我们大半辈子漂泊在这湖上,从没离开过湖,没离开过鱼鹰,鱼鹰养活了我们的家人,我们和鱼鹰有难以割舍的感情!”其实,牧鹰捕鱼是非常艰苦和危险的活儿,每到捕鱼季,他往往早上5点进湖,晚上5点多回家,划着小船不停地追赶鱼鹰,经常累得衣服来不及脱,人就睡着了。数九寒天,刺骨湖风吹在脸上像针扎一样,面部和手脚都会有不同程度的冻伤。遇到恶劣天氣不能返回就在湖中过夜。

在经济多样化发展的今天,微山湖上的放鹰人后代子女多数不愿从事这种又脏又累、收入并不丰厚的行业,这一极富特色的渔猎生活文化形式也正濒临消失,引发文化学者的担忧。现在这个季节,湖边所能看到的鱼鹰捕鱼,已是为发掘和保护渔湖文化的旅游表演项目。

吕高燕也由原来的放鹰人,逐渐成为了保留旅游景点上一个专业的鱼鹰表演者。来到“微山湖鹰文化摄影基地”,可以欣赏到这样的场景:放鹰人把满载鱼鹰的鹰排子划出荷塘苇荡,然后用一根特制的木杆,把鱼鹰从鹰架子上一只一只挑起来放入水中,口中不断吆喝出各种咒语般的口令,配合着木杆敲击船身发出的不同节奏的声响,湖上立刻热闹而忙碌:

鹰,下水、入水,逐鱼、叼鱼;

人,左抓、右抛,抓鹰、抢鱼。

这时的吕高燕像极了一位“高手”,抄起杆头缠有网兜的长杆,迅速将鹰捞到船上,一手掰开鹰嘴,一手轻搦鹰嗉,动作干净利索,似信手般寻常。于是,一条或大或小的湖鱼就会被吐进船舱里,偶见那闪耀阳光的金鳞红尾的大鱼现身船舱,便引观者惊呼或赞叹……

这种仪式感极强的传统文化活动表演,吸引着众多游客前来观看、摄影。游客络绎不绝,从最初每天接待的几十人、几百人,到现在旅游旺季的几千人。面对日益红火的表演市场,吕高燕说起将来的打算,他希望微山湖的“鱼鹰捕鱼”能申报非遗项目,以将这个古老的捕鱼方式保留传承下去。

(编辑/张媛媛)