城市土地集约利用与生态文明建设的耦合关系

朱乾隆,刘鹏凌,栾敬东,杨乃琦

(安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036)

改革开放以来,工业化和城镇化的快速推进,尤其是城市空间的外延式扩张,导致了城市土地利用结构不合理、土地利用效率低下、生态环境破坏等问题。在推进新型城镇化的过程中,应根据资源环境承载力构建科学合理的城镇化布局,通过土地集约节约利用,优化城市内部空间结构,提高土地资源利用效率。同时,生态文明建设是解决当前一系列生态环节问题的重要举措,土地集约利用与生态文明建设协调发展对促进中国新型城镇化发展,增强城市可持续发展潜力,建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。因此,对两者协调发展关系的研究十分必要。已有研究成果多围绕土地集约利用与城市化[1-2]、城市化与生态环境[3-4]耦合关系的时空比较,并主要涉及单个城市、省域、城市群,而对土地集约利用与生态环境耦合关系的研究,仅围绕两者的相互作用机制[5]以及土地利用的经济与生态效益[6]。综合来看,围绕城市化、土地集约利用与生态环境的研究,充分探究了城市化进程中土地利用经济、社会、生态效益变化,并从生态视角对城市化进行深刻的研究。但对城市土地集约利用和生态文明建设耦合关系的研究较少,研究区域仅涉及单一城市或省域间的比较,对城市群的研究不多。而新型城镇化背景下,城市群土地利用与生态环境协调发展成为现代城市发展研究的重点。本研究以五大国家级城市群(长江三角洲、珠江三角洲、京津冀、长江中游和成渝城市群)为例,借助加权TOPSIS模型测算系统综合评分,并利用耦合协调度模型着重分析城市群城市土地集约利用与生态文明建设的耦合协调关系,以期从二者耦合协调角度探索城市发展的新思路。

1 城市土地集约利用与生态文明建设耦合机制

耦合是指2个或2个以上的系统或者运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响的现象。目前,在城市化、工业化、区域经济与生态环境等领域研究较为广泛。而从土地集约利用与生态文明建设的发展过程来看,二者在时间和空间上保持密切的交互关系,呈现相互促进、相互制约、相互影响的非线性、动态耦合关系。土地集约利用主要通过投资的增加和科学技术的改良,提高城市土地的投入产出比,提高土地经济利用水平。生态文明建设旨在推进绿色发展、循环发展和低碳发展,在土地利用方面离不开对国土空间格局的优化。从城市用地角度来看,土地集约利用与生态文明建设发展的总体追求是实现城市土地利用综合效益的最大化。

城市土地集约利用与生态文明建设具有较强的交互耦合关系。一方面,土地集约利用与生态文明建设相互促进,相互推动。土地集约利用水平越高,城市建筑容积率会上升且建筑密度降低,在减少建设用地占地面积的同时,提高土地利用效率,也为生态文明建设提供空间和经济支撑[7];而生态文明建设水平越高,区域的生态环境更好,一定程度上促进土地增值潜力的提高,促进城市资本集聚增长,吸引人力资源,进而扩大土地的需求,土地集约利用水平因此提高。另一方面,土地集约利用与生态文明建设相互胁迫,相互制约。而新型城镇化背景下,若一味强调土地集约利用,则会出现土地过度利用,城市建筑密集导致人口拥挤、交通拥堵、生态环境污染等问题;若只注重生态环境保护,也将出现资源低效利用、土地投入产出不协调等问题。因此,促进城市土地集约利用与生态文明建设的协调发展,对促进城市资源优化配置和经济、社会、生态全面可持续发展具有重要意义。

综上所述,土地集约利用与生态文明建设2个系统的耦合主要体现为系统之间和要素之间的和谐,两者耦合协调的最优发展状态表现为:在充分考虑生态环境承载力情况下,城市土地资源的高效可持续利用,实现经济建设、城乡建设和环境建设的同步发展,达到生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的和谐状态。

2 指标体系构建与研究方法

2.1 指标选取与数据来源

2.1.1 指标选取 已有研究中,学者多从土地投入、产出、生态和可持续利用等角度[8-9]构建土地集约利用评价指标体系,而生态文明建设评价指标体系主要围绕生态资源、环境破坏和环境保护等方面[10-11]。本研究基于系统性、全面性、科学性和可操作性原则,以区域为载体,分别从土地集约利用和生态文明建设2个方面构建评价指标体系。土地集约利用评价从土地投入水平、土地利用程度和土地利用效率3个层面进行,选取人口密度、地均固定资产投资额等12个评价指标,涉及人口、经济、环境等对城市土地集约利用的影响。此外,利用人均水资源总量、人均公园绿地面积等12个指标从生态文明状态、生态文明压力和生态文明治理角度评价城市生态文明建设综合水平(表1)。

指标权重的确定方法主要有主观赋值法中的层次分析法(AHP)、德尔菲法、模糊综合评判法等,客观赋值法主要包括熵权法、变异系数法、CRITIC法等。为减少指标权重确定中决策者主观随意性导致的权重误差,本研究使用熵权法、变异系数法和层次分析法分别计算权重,在此基础上计算各指标综合权重。由表1可知:系统层土地集约利用与生态文明建设子系统的综合权重均在0.500左右,可见二者对城市群经济发展的贡献相近,准则层的权重分布则较为均衡。

2.1.2 数据来源 数据来源于2008-2017年《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》等,并以安徽、江苏、浙江等13个省、直辖市以及各地级市的《统计年鉴》和《国民经济与社会发展统计公报》等作为补充。此外,利用国内生产总值(GDP)平减指数、居民消费价格指数(CPI)和固定资产投资平减指数,对2007-2016年的GDP、固定资产投资和城镇居民人均可支配收入折算成以2006年为基期的实际值。对部分缺失数据,利用等比法、移动平均法和相似城市近似替代法进行补充。

表1 城市土地集约利用与生态文明建设协调发展评价指标体系Table 1 Evaluation index system for coordinated development of urban land intensive use and ecological civilization construction

2.2 研究方法

2.2.1 加权TOPSIS模型 评价模型中,常使用主成分分析法、灰色关联度模型、模糊隶属模型、综合指数法等[12-14]。本研究利用加权TOPSIS模型分别计算长江三角洲、珠江三角洲、京津冀、长江中游和成渝五大城市群土地集约利用和生态文明建设的综合评分。鉴于各指标单位、性质和涉及领域的差异,首先通过极差标准化方法对原始数据进行规范化处理。

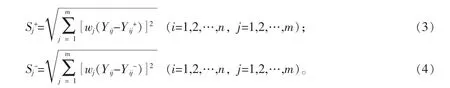

式(1)和式(2)中:Yij表示原始数据xij规范化后的值;xij表示第i年第j个指标的原始值;xijmax和xijmin分别表示原始数据中各指标最大值和最小值。其次,计算各指标距离正负理想解的加权距离。

式(5)中:Tj为各城市群土地集约利用和生态文明建设综合评价得分,分别用f(x)和g(x)表示。

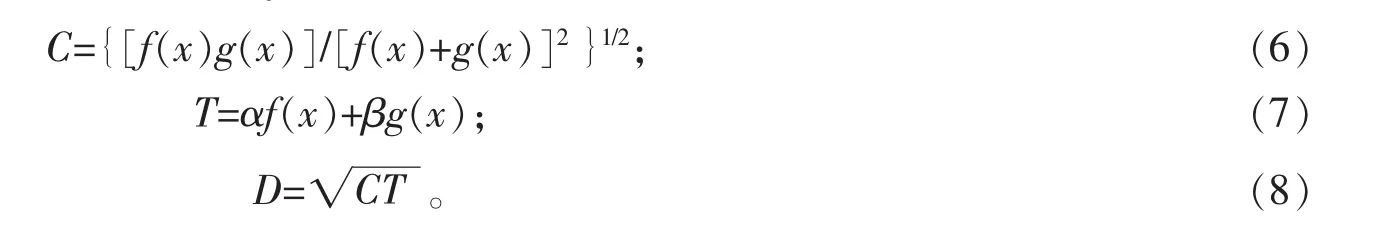

2.2.2 耦合协调度模型 耦合协调度模型主要用于描述2个及2个以上系统间的相互协调关系,通过分析城市土地集约利用与生态文明建设耦合机理,可以确定两者之间存在相互制约、相互促进的耦合关系。鉴于此,本研究构建两者的耦合协调度模型。

式(6)~(8)中:C为系统耦合度,0≤C≤1,C越大则表示系统耦合度越好;T为土地集约利用与生态文明建设的综合协调指数,反映土地集约利用与生态文明建设两者整体协同的效应或贡献;D为土地集约利用子系统与生态文明建设子系统协调度,0≤D≤1,D越大表示系统耦合协调效果越好;f(x)和g(x)分别表示土地集约利用和生态文明建设子系统的综合评价得分;α和β表示待定系数,用于表示土地集约利用与生态文明建设对于城市群发展的重要性程度,α+β=1,综合已有研究和相关政策[5],选取α=β=0.5。

2.2.3 相对发展度模型 耦合协调度模型可以评价土地集约利用与生态文明建设2个系统间的协调发展水平。此外,本研究利用相对发展度模型测算相对发展度(Ei),通过比较Ei大小,进一步探究制约2个系统协调发展的主要因素。

2.2.4 耦合协调发展类型划分 综合已有研究[15-16],将土地集约利用与生态文明建设的耦合协调发展类型进行划分。根据耦合协调度大小分为严重失调发展、中度失调发展等5个类型,并参考相对发展度Ei大小,判断土地集约利用与生态文明建设两者的耦合协调状态(表2)。

3 实证分析

3.1 土地集约利用与生态文明建设综合评分

2007-2016年五大城市群城市土地集约利用综合评分均呈上升趋势,可见在新型城镇化规划指导下,城市土地集约利用水平正稳步提高(图1A)。近年来,上海、天津、重庆、安徽、江苏、浙江、江西、广东、湖北、湖南、河北、成都等省(市)皆出台了推进节约集约用地的政策和规划,严格控制城市建设用地规模,促进存量建设用地优化利用。部分地区将单位GDP建设用地下降率、单位GDP和固定资产新增用地消耗率等纳入节约集约用地和城市发展水平评价中,土地集约利用水平得到大幅提高。从五大城市群2007-2016年土地集约利用综合评分均值来看,珠江三角洲城市群高于京津冀和长江三角洲城市群,长江中游和成渝城市群相对较低。通过指标对比发现,珠江三角洲、京津冀和长江三角洲城市群城镇化率、二三产业增加值建设用地占用、地均GDP和城镇居民人均可支配收入等较高。

表2 城市土地集约利用与生态文明建设耦合协调发展类型划分Table 2 Coordination and development of urban land intensive use and ecological civilization construction

由图1B可知:2007-2016年五大城市群生态文明建设综合评分均处上升阶段,2016年达各城市群最高值。其中,珠江三角洲城市群生态文明建设综合评分最高,2007-2016年生态文明建设综合评价均值为0.527;京津冀、长江三角洲、长江中游和成渝城市群生态文明建设综合评分差异较小。2012年起各城市群生态文明建设综合评分增速出现差异:珠江三角洲和成渝城市群依旧保持平稳增速;长江中游城市群增长趋势放缓,逐渐低于京津冀城市群;京津冀、长江三角洲城市群生态环境综合评分呈较快增长趋势,2012-2016年增幅分别为60.78%和48.90%。近年来,各省市通过构筑生态屏障、保护生态系统、改革生态文明体制、改善生态环境监管等多个角度,提高地区生态文明建设水平,保护生态环境。以京津冀城市群为例,旧的经济发展方式以城市生态环境破坏为代价,导致水资源严重短缺,大气污染严重,生态环境问题突出。随生态文明建设的推进,在京津冀城市群大幅增加了生态环境保护和治理的投入,使得生态环境得以改善。

图1 2007-2016年五大城市群城市土地集约利用(A)和生态文明建设(B)综合评分Figure 1 Comprehensive score of land intensive use(A) and ecological civilization construction(B) in five national urban agglomerations from 2007 to 2016

3.2 土地集约利用与生态文明建设耦合协调发展分析

从耦合协调类型来看,2007-2016年五大城市群土地集约利用与生态文明建设耦合协调度整体由中度失调向低度失调、基本协调转变,表明在城市发展过程中,土地集约利用子系统与生态文明建设子系统皆不断优化,协同发展水平不断提升。2007-2009年,长江三角洲、京津冀和成渝城市群耦合协调度分别为0.376,0.385和0.376,处于中度失调水平;珠江三角洲与长江中游城市群耦合协调水平相对较高,且珠江三角洲耦合协调度均值为0.413,已达低度失调水平。2010-2013年,长江三角洲、珠江三角洲城市群由低度失调向基本协调转变,而京津冀、长江中游和成渝城市群耦合度仍为低度协调。2014-2016年,五大城市群耦合协调度均达基本协调水平,各城市群均值从大到小依次为珠江三角洲、长江三角洲、京津冀、长江中游、成渝。以珠江三角洲城市群为例,2016年耦合协调度为0.605,达到初级协调水平,土地集约利用与生态文明建设耦合协调状态较好。2007-2016年珠江三角洲城市群耦合协调度变化较大:经历中度失调—低度失调—基本协调—初级协调4个阶段,其中,2007-2010年珠江三角洲城市化水平较高,城市常住人口激增加剧了建设用地扩张,城市土地利用仍处于粗放状态,导致耦合协调度相对较低;2011年起,随着土地利用方式不断优化和生态文明建设的推进,珠江三角洲城市群耦合协调度向初级协调转变。

通过比较土地集约利用与生态文明建设的相对发展程度,进一步探究制约两者协调发展的主要因素。2007-2016年五大城市群土地集约利用与生态文明建设相对发展度整体由一方滞后趋于两者同步发展。其中,2007-2012年长江三角洲城市群生态文明建设滞后,土地集约利用与生态文明建设也处于失调状态,原因在于该时期长江三角洲城市群经济快速发展,城市化进程加快,对土地利用强度不断提高,但多以生态环境破坏为代价,单位GDP能耗较高和工业废气、废水排放严重制约了生态安全水平。相比于城市土地集约利用程度的提高,2007-2016年京津冀城市群生态文明建设较为滞后,生态环境问题突出、生态系统脆弱成为约束其发展的主要因素。近年来,随生态文明建设的不断推进,污染治理及环境保护力度逐渐加大,京津冀城市群生态环境得到一定改善,与土地集约利用水平愈发同步。而2007-2011年长江中游和成渝城市群的土地集约利用水平相对滞后,城市土地利用为外延式无序扩张,缺乏对城市内部土地的深层次开发。

4 结论

城市土地集约利用与生态文明建设之间存在交互耦合关系,借助耦合协调度模型能够有效评价两者的协调发展水平。从贡献因子来看,土地利用效率、生态文明压力和生态文明治理对两者协调发展影响较大。2007-2016年五大城市群土地集约利用与生态文明建设综合评分均呈上升趋势,表明在生态文明建设不断推进过程中,城市土地集约利用水平逐渐提高。综合评分均值表明:珠江三角洲、长江三角洲城市群高于京津冀、长江中游和成渝城市群。2007-2016年五大城市群土地集约利用与生态文明建设耦合协调度整体由中度失调向基本协调转变,整体处于基本协调水平,耦合协调度均值从小到大依次为珠江三角洲、长江三角洲、京津冀、长江中游、成渝。长江三角洲、珠江三角洲、长江中游和成渝城市群分别由生态文明建设滞后或土地集约利用滞后转化为二者同步发展;京津冀城市群现阶段生态文明建设依旧相对滞后。