仪式的动力:对特纳“仪式结构理论”的检验

——以傈僳族“爬刀杆”为例

郭 军,仇 军,高振云

(1.泰山学院体育学院,山东泰安271000;2.清华大学体育部,北京100084;3.泰山学院马克思主义学院,山东泰安271000)

1 仪式结构理论回溯与问题提出

仪式一直是人类学家关注的核心议题。回溯人类学的仪式研究史,可以发现有4个明显的研究取向:①对古典神话和仪式之间关系的诠释;②对仪式行为与宗教信仰间渊源的探讨;③对仪式过程和其内在结构的阐释;④对仪式蕴含的历史叙事进行重新解读。其中,第3个研究取向关注的是仪式本体,仪式结构理论便是在对仪式本体深入、系统探讨的基础上形成并逐渐完善起来的。

仪式本体研究由法国学者阿诺尔德·范热内普(A.van Gennep)首创,他在对人类社会仪式活动共同规律认知的基础上提出了“过渡礼仪”理论。Les Rites de Passage(《过渡礼仪》,也被译为《过渡仪式》《通过仪式》等,该专著的中译文本系美籍华人学者张举文翻译,已由商务印书馆出版)是系统阐释该理论的代表作。该理论认为,个体生命进程中“在空间、时间以及社会地位上都时时经历着从一种状态到另一种状态的过渡,特别是在2个精神世界(即平凡与世俗和神圣与宗教)之间的过渡”[1-2],过渡期常伴有用以解疑的仪式,这类仪式统称为“过渡礼仪”。

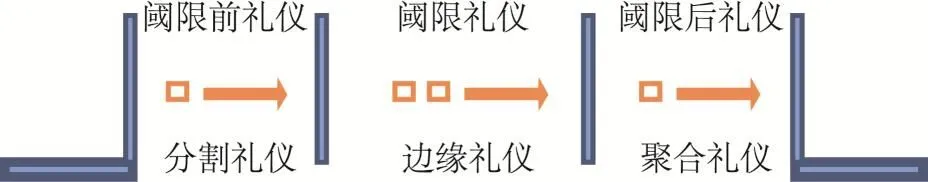

图1“过渡礼仪”线性进程Figure 1 Linear progression chart of“the rites of passage”

就线性过程而言,“过渡礼仪”可以区分为先后为序且紧密相连的3个阶段(图1):第1个阶段为分割礼仪(rites de séparation,或称为阈限前礼仪(rites preliminaries))阶段,通过象征性的“清洗”仪式实现与以前的生活状态或身份分离,宣告过去生活状态的结束;第2个阶段为边缘礼仪(rites de marge,或称为阈限礼仪(rites luminaires))阶段,此阶段是一个过渡阶段,即当事人已与之前的身份脱离,但仍未获得一种新的身份,是一个身份模糊的状态;第3个阶段为聚合礼仪(rites de agrégation,或称为阈限后礼仪(rites postiliminaires))阶段,即经过前2个阶段的仪式后,个人身份被社会重新接纳,重新进入日常生活状态。范热内普的“过渡礼仪”理论模式,有助于解答作为群体行为的仪式及仪式中的个体行为是什么以及如何做的问题,也有助于从社会层面、心理层面、价值观和世界观层面对仪式行为进行更深入地分析。

在国际人类学界,特纳(V.Turner)是公认的仪式结构理论的另一位重要代表人物,其撰写的《仪式过程:结构与反结构》(The Ritual Process:Structure and Anti-Structure)是系统阐述其理论的经典之作。在学术渊源上,特纳的仪式结构理论是对范热内普“过渡礼仪”模式理论的延续和发展。他认可范热内普提出的仪式进程的三段论结构,而他最关注的是仪式进程的中间阶段即边缘礼仪阶段,并在范热内普的“阈限礼仪”的基础上提出了“阈限”(liminality)和“交融”(communitas,拉丁语,具有汉语的“交融”之意)的概念。他提出,作为共同体的社会均具有一定的结构,即个体都在社会结构中处于一定的位置,扮演一定的角色,结构是社会有序化的基础,也是对个人行为的一种约束。相对于日常生活状态的有序化[相对固定的社会结构(structure)],边缘礼仪阶段是仪式参与者从世俗社会结构中的原有地位、身份等脱离,进入到一个身份等级混淆混沌状态(他称之为“交融”),即他所谓的“卑微与神圣,同质与异质的混合体”[3]96。不仅如此,在混沌状态下,原本处于社会结构下层的人,在“交融”的过程中“变得高高在上,而原来身居高位的人却表现得谦卑自抑”[4],特纳把这种倒置现象称为“反结构”(anti-structure)。

另外,特纳又把仪式置于其存在的社会背景中,对促使仪式发生的原动力进行了探讨。他认为,社会具有结构,“有结构,就有结构性对立,就会有不满和冲突”[4]。处于结构底层的人总是试图通过暴力性抗争表示他们的不满,处于结构上层的人也需要某种形式的突破以开释其压力。而正是在过渡仪式的混沌状态中,让参与其中的人们的社会身份、地位等产生了消融,社会结构发生短暂性倒置,摆脱了社会结构对人的束缚,社会结构中存在的结构性张力在一定程度上得到缓释,由结构性张力导致的冲突得到消除。过渡仪式结束后,人们重新调整行为,复归于原本有序化但存在着矛盾冲突的社会结构体中。特纳由此提出,仪式(过渡仪式)产生的原动力来自于社会结构固有的结构性张力,仪式反向制衡于社会结构,或可称为社会结构张力的消解器。特纳宣称,“交融”和“反结构”具有普遍性,它们“存在于所有的文化与社会的各个时期与各个层面之中”[3]114,并宣称自己的理论是一种普适性的理论。

特纳的仪式结构理论可概括为以下几点:①社会结构以及对立性的结构张力普遍存在;②结构性张力是仪式发生的原动力;③过渡仪式及其过程中的“交融”和“反结构”现象具有普遍性;④过渡仪式可以消解社会结构中的结构性张力。

论贡献,一个理论的形成直至完善,其首创者居功至伟;但是,后人对该理论的检验(证实或证伪)、修正、补充等工作也功不可没。特纳的仪式结构理论的提出,根基于他对恩登布人(Ndembu,生活于赞比亚西北地区)仪式习俗的调查和分析。如人们所知,全世界现有2000多个民族,几乎每个民族都具有自己的仪式,是否所有的仪式都具有“交融”和“反结构”特点呢?仪式发生的动力是否如特纳所说都来自于结构性张力呢?基于上述理解,本文选取傈僳族“爬刀杆”为个案,对特纳的仪式结构理论进行检验。

2 田野点及研究个案概述

选取云南省怒江傈僳族自治州泸水县鲁掌镇鲁掌村为本文的田野调查点。该村委会下辖10个自然村,总人口为2990人(2011年数据),其中半数以上的是傈僳族,30%以上为彝族,汉族仅有400余人。历史上,傈僳族社会曾长期以游牧、狩猎、采集等作为获取生活资料的主要方式。族群的文字出现较晚(仅有百余年历史)且普及率不高,神话传说、民间故事、祭祀仪式、祭祀经、口头文学等“活态”的记忆形式是保存和传递族群社会记忆的重要载体。2014年1月9日—2015年8月10日,笔者先后4次到鲁掌村做田野调查,拍摄和记录了“爬刀杆”的完整过程,访谈了专职仪式人员、普通族人、地方文化管理部门的负责人等,收集和整理了百余万字的一手资料。文中未注明详细出处的材料,皆源于对鲁掌村的田野调查。

“爬刀杆”为傈僳族传统节日——“刀杆节”的核心仪式活动,节期为农历二月初八。“爬刀杆”(也称为“上刀山”)是将36把或72把利刀捆扎于数丈高的树杆上,每把刀相距尺许,刀刃全部朝上,表演者空手赤足踏着锋利的钢刀,逐级爬至刀杆顶端,并依次完成规定的展演动作。在泸水县,“爬刀杆”的主要仪式包括点花、点刀、耍刀、迎花、设坛请神与祭神、祭刀杆、立刀杆、祭龙神、上下刀山、折刀、下火海等步骤。“爬刀杆”原本是祭祀鬼神,消灾治病,祈求平安的祭祀仪式。在经历了历代变迁及当地政府的整合后,节日内容以“爬刀杆”展演为核心增扩了民族歌舞比赛、射弩比赛、文艺表演等文体活动,使之具有了跨越族群性、兼具娱神和娱人双重特性的综合性的地方节日,成为了丰富当地各族人民精神文化生活、展现地区精神风貌的重要活动之一,也是拉动地方旅游产业、吸引外商投资的地标性文化。在泸水县,“刀杆节”原为傈僳族和彝族共有的文化事项,一直都是由傈僳族和彝族共同举行的。1985年,当地政府把“刀杆节”确定为傈僳族的法定节假日,节日另于2006年被列入我国首批非物质文化遗产保护名录。

3 傈僳族概况:结构隐伏的社会

人类学者在探讨某一社会的结构性对立时,采取的经典视角通常有“亲属集团、宗教等级、社会性别”等[4]。遵循这样的思路,笔者对傈僳族社会进行以下分析。

(1)亲属集团。在社会组织上,依据各支系图腾崇拜对象的不同,可以分为18个氏族组织(如熊氏、竹氏、荞氏、火氏等)。在族群迁徙至怒江之前,他们往往以氏族为单位进行集体迁徙,氏族组织既反映了他们在历史上的亲缘性,也反映了他们所采取的经济生活方式的相同性。在迁徙至怒江以后,由于采取了散居的方式,历史上形成的氏族组织分崩离析,除了在图腾象征物保持一致外,其内部在经济生活方面的联系逐渐淡化。在日常生产生活实践中,家族组织起到了重要的作用,体现在生产中的共同耕种、生活中的互助协作等方面。其后,又在家族组织的基础上,出现了家族的联合并逐渐形成村社组织,主要由在亲缘上相近且居住在同一地方的人们组成。此后,村社组织替代了家族组织,在社会生活中扮演重要角色,如领导耕种劳作、排解内部纠纷、公判内部诸种事务、联络外部事务等。

(2)宗教等级。在傈僳族传统宗教中,“巫师”有2类,一为“尼扒”(傈僳语为通神之人,其中,“尼”为神灵之意,“扒”指成年男性,“尼扒”必须由成年男性担任),其巫术为“神”所授,通“神”的本领最大,级别最高,能看见并使用“神灵”的语言与其对话,也能运用“法力”祭祀和降服各种“鬼神”,也可以主持各种宗教仪式、占卜、诵经等活动;第二类是“尼姑扒”,其巫术一般是由父辈所授,他们的级别和法力不及“尼扒”,只能杀牲“驱鬼”,不能看见并与“尼”对话。“尼扒”和“尼姑扒”均不是专职的巫师,当村寨或家庭遭遇灾害时,他们会被请来做祭祀仪式,并获得微薄的酬劳。平时他们与一般的村民一样,也要下地做农活,他们的人数不是太多,“一般每个村寨1~2人”[5]。

(3)社会性别。在历史上,傈僳族饱受战争、迁徙和压迫之苦,男女的社会性别伴随着族群的生存、发展而逐渐形成。总体而言,傈僳族社会的男女有别主要体现在社会分工上,而男尊女卑的观念并非根深蒂固。在族群迁徙过程及抵御外敌的战争中,族群男性扮演着主导角色,但是女性并非以唯唯诺诺的柔弱形象躲藏于男性背后,而是以积极形象参与族群的重要事务。《南诏野史》中曾有这样的记载,“傈僳……利刀毒矢,刻不离身……尤善弩,每令其妇负小木盾前行,自后射之,中盾而不伤妇,从此制服西番”[6]。傈僳族社会存在性别禁忌。在“爬刀杆”仪式中,有“尼扒”“挨不得女人”的规定和禁忌,也有禁止女性参与的规定,如女性不能跨过砍好的刀杆(除了少数的女性“尼扒”之外,族群其他的女性成员不允许参与到“爬刀杆”的具体仪式之中,但可以作为帮手参与部分的准备活动之中,如“扎花”)。然而,女性并非不可以成为祭祀仪式的主祭,泸水县曾出现过2位从事“爬刀杆”展演的女性“尼扒”便是例证。

此外,依据着装色泽不同,族群内部可以“分为‘黑傈僳’‘白傈僳’和‘花傈僳’3个支系”[7]。着装色泽能成为区分族群内部各支系的依据,其原因在于各支系在迁徙途中采取的路线和最终定居的区域不尽相同,受到外来文化的影响也不尽相同,在适应当地社会生态及文化环境的过程中,各支系间文化形态的分化与差异逐渐加大。中华人民共和国成立初期,各支系的社会形态虽存在差异,但总体上处于原始社会末期,尚未形成分化明显的阶级。在我国完成土地改革(1953年)以后,为进一步促进边疆少数民族地区的政治、经济、文化、社会的发展,国家决定推行“直接过渡”的政策,政策的要义是目前“还没有形成阶级社会或阶级分化极不明显的少数民族地区,在经过必要的工作之后,它们将直接地、但却是逐渐地和我们共同过渡到社会主义”[8]。显然,族群内部的剥削关系、阶级之间的对立性紧张关系尚未形成。

综合以上几方面的评判,可以认为,傈僳族社会的结构是隐伏的,结构性张力是微弱的,并且这种状况已存在了较长时间。即特纳宣称的社会结构及结构性张力的普适性并不能在本案中得以验证。换言之,傈僳族社会难以纳入他的解释体系。如此推论,作为缓解结构性张力存在的仪式在傈僳族社会中并不会常见。但是,实际情况恰恰相反,在傈僳族日常生活中存在着种类繁多、程序复杂的祭祀神灵的仪式。村寨、家庭成员、牲畜或庄稼等遭遇灾害时,需要通过祭祀来消除危害;上山打猎需要祭祀山神、猎神;上山伐树需要祭祀山神和树神;修葺房屋需要祭祀院坝鬼,等等,这些无不与族群仍保留着的万物有灵的宗教信仰习俗紧密相关。在传统的社会,几乎每天都会举行以个人或家庭为单位的小规模仪式,以村寨、支系为单位举行的规模较大的仪式每年也会发生多次。可以说,仪式在族群的社会生活中占据重要位置。

4 对特纳“仪式结构理论”的检验

特纳的创新之处在于:其一,把仪式置于其存在社会背景之中,对仪式产生的原生动力进行了阐释;其二,他在范热内普的理论基础上,提出了“交融”和“反结构”的概念。至于前者,可用特纳的命题转述为,结构性张力催生了过渡仪式,而傈僳族社会可视为是这一命题的逆否命题,本案例非但未推翻特纳“仪式动力学”的理论,相反,在一定程度上对此有所加强。如果回到范热内普和特纳对过渡仪式的界定上会发现,“爬刀杆”(“尼扒”经历着“2个精神世界之间的过渡”,也是“尼扒”确立自己的族群威信的仪式)及其“开香路”仪式(“准尼扒”经历着社会身份的转换)均属于过渡仪式的范畴。那么,仪式中的“交融”和“反结构”又会呈现何种情况呢?本文将继续对此进行检验。

4.1 以“开香路”仪式为例通过对“尼扒”的访谈得知,中华人民共和国成立前“尼扒”的承传一直遵循着隔代相传的传承形制,即由爷爷或外公传于孙子、孙女或外孙子、外孙女。近些年,由于保护非物质文化遗产的需要,也有部分“尼扒”是师传的。但是,这都取决于他本人具有先天的“遗传因素”(据一位邬姓“尼扒”讲述:“一般来讲就是在每月初一或十五会出现莫名其妙的‘疯癫’状态”),当出现这种情况时,祖父或外公会请来资历较老的“尼扒”占卜确认,如果占卜的结果是此人具有成为“尼扒”的“遗传因素”,家中须请“尼扒”给其做“开香路”的仪式(据一位李姓“尼扒”讲述:“不开不得,不‘开香路’有悖于‘神灵’的嘱托,还有可能会导致他/她疯掉”)。所以,“开香路”本质上是一种“入门仪式”或“通过仪式”/“过渡仪式”。

所谓的“开香路”,其实就是用香在地面上模拟摆放了一架刀杆,师父(一般为爷爷或外公)分解讲解每一步的攀爬技巧,然后再让“准尼扒”依此进行模拟练习,直至全部掌握。族群信仰中规定,只有在获得“神灵”的庇佑并顺利通过“开香路”仪式后,才可以成为一名能“爬刀杆”或“下火海”的“尼扒”。遵照范热内普的理论并结合一位女性“尼扒”的口述(据她讲述,她的外公即是她师父,外公本不想把“爬刀杆”技艺传授于她,无奈和她同辈的表兄弟无一人具有这方面的“天赋”),把“开香路”仪式分为分割礼仪、边缘礼仪和聚合礼仪3个阶段。在线性进程上,“开香路”仪式可用图2所示的模式表述。

(1)分割礼仪阶段。此阶段始于“尼扒”(她家所请的资历较高、专门占卜的“尼扒”)的占卜。也就是说自“尼扒”确定她已具有成为一名“尼扒”的天资(遗传了外公的“尼扒”天赋)后,最晚至家人决定给其“开香路”,并由“尼扒”占卜确定具体的“开香路”时间为止,她便开始与自己以前的世俗身份进行了“分割”,进入“分割礼仪”阶段。吉日选定后,家人便开始了各项准备工作,主要包括确定参加“开香路”仪式的人员、“爬刀杆”所用的器具;准备祭祀众神的贡品,包括小猪(1头)、火红的大公鸡(1只)、香、五色纸、酒、茶、五谷、五谷粑粑、松毛、设祭坛用的桌子等。据一位赵姓女“尼扒”讲述,参加她的“开香路”仪式的“尼扒”都来自“泸峰民间艺术团”(成立于1999年,是一个由当地民族文化爱好者组建的非政府组织,成员中现有8位国家级、省级和州级非物质文化传承人,对当地非物质文化的传承与保护起到了无可替代的作用),“因为当时‘尼扒’都已加入‘泸峰民间艺术团’,所以就把艺术团的全部成员都请了过来,由外公和一名威望较高的‘尼扒’(也称为‘掌师’)主持我的‘水碗’(碗里装盛的是从‘龙洞’取回的‘神水’,它是龙神的代表,可庇佑仪式的顺利进行,笔者注)。我‘开香路’的具体日子记不得了,好像是哪个月的初一或十五,地方就选在附近一个僻静山坡,祭祀的东西我家都提前一天准备好了,‘上刀’(‘爬刀杆’的简称)的东西是当天早上拉过来的。当天特别隆重,大家敲锣打鼓地把那些东西抬到山坡上。之后,大师父们开始设祭坛和祭祀用品,其他的人准备‘上刀’的器物……一共设5个祭坛,供奉的主要是艺术团各成员所属族群的神灵,包括彝族、傈僳族、汉族、白族和怒族。其中,居于中间为‘总坛’,其余4个分列东南西北4个方向。”(文字源自赵姓女“尼扒”于2015年2月12日的讲述,由笔者整理)

(2)边缘礼仪阶段。此时她处于世俗社会(世界)的边缘和神圣世界的边缘,是身份模糊的阶段。此阶段又可分为3个部分,即请神和祭神、“开香路”、“爬刀杆”。

请神和祭神从“掌师”在“总坛”烧香请神开始。3支香点燃后,“掌师”、她外公及她本人各拿一支祭拜神灵,完毕后由“掌师”撒五谷净场、烧纸钱净场和用嘴喷“神水”净场。净场完毕后是献祭仪式,包括敬酒、敬茶、杀牲献祭(把猪当场杀死、大公鸡则由“掌师”手拿献祭),之后由“掌师”诵唱“请神调”[“请神调”的大致意思是:今天是一个很吉利的日子,我们在此为赵梦霞举行“开香路”仪式,我们准备好了酒、肉、茶等请众神灵(包括祖宗神、山神、蟒蛇之神、树神、雄鹰之神等神灵)来帮忙,希望你们保佑仪式顺利]并跳“请神舞”。舞毕,“掌师”用牙咬破公鸡的鸡冠,并用鸡冠血进行“点刀”和“点花”仪式[据赵姓女“尼扒”讲述,“点刀”和“点花”仪式有2层象征意义,“一是让神灵来检验他们扎的花是否合格、磨的刀是否锋利、安装得是否正确;二是检查刀和花上是否附着干扰他们‘上刀杆’的其他神灵,如果有(鸡血)会把其吓跑”]。此后,开始立刀杆。刀杆立毕,就进入“开香路”的仪式部分,仪式以铺设“香路”开始。“香路”是模仿了“刀杆”形状摆放的,其中垂直箭头和三对交叉的箭头表示香头的朝向(一支香表示一把刀)和“开香路”时的行进方向,右侧的横向箭头表示刀尖的朝向和摆放位置。

在“开香路”仪式前,先要进行净场和净身仪式。之后,她跟随师父的指引边敲锣边跳“地皮舞”和“刀舞”(祭祀时所跳的“巫舞”),要求是用脚去踩踏摆好的香,直到跳完36支香。“地皮舞”跳毕,便得到“神灵”的护佑,“香路”就已开通;跳“刀舞”通过“天门香”意为通过刀杆的天门,此时师父已把“爬刀杆”的技术传授完毕。

“香路”开通后,师父会带领她进行“爬刀杆”操练。“在开始爬前,师父还会再次到‘总坛’进行祭祀,并跳‘刀舞’围刀杆转一圈进行净场。之后,师父先爬了2把,并给我讲授相关的技巧。随后,我按照师父教授的要领,跟随他的引导和锣鼓声的节奏进行了试爬,并顺利完成了各项规定内容。”(文字源自赵姓女“尼扒”于2015年2月12日的讲述,由笔者整理)据其他“尼扒”讲述,他们的“开香路”仪式过程,与这位女“尼扒”讲述的基本一致。

(3)聚合礼仪阶段。顺利通过“开香路”仪式,完成上刀杆和下刀杆的仪式过程之后,她便真正拥有了被神灵、其他“尼扒”及族人认可的神圣身份。此阶段,主要是举行谢神仪式、收拾器具和设宴款待参与仪式的“尼扒”。

从以上口述可知,在“开香路”仪式中确实存在着“交融”,但仅限于仪式当事人和为她主持“水碗”的2个“尼扒”(一位是“掌师”,另一位是她的师父),而其他的“尼扒”,参与此次仪式的其他人员及前来观看的观众,都是世俗身份并且在整个仪式中都是固定的。进一步说,并不是全部参加仪式活动的人(包括观众)都进入了“交融”状态。由此看来,“开香路”仪式的中间阶段不具备特纳的“交融”特征,他所谓的“交融”具有的普适性不适于此个案。同时,在过渡仪式中,“反结构”的现象也并未出现,仪式后身份变化的仅有仪式当事人,也就是说仪式中的身份或社会地位“变化的是个体,而社会内部既定的社会关系和矛盾结构并没有发生数量上的变化,更没有发生质的变化”[9]。

4.2 以“爬刀杆”为例作为一项民俗节日文化,“刀杆节”中的“爬刀杆”是按一定的时间为周期重复上演的,可以说它是伴随着时间过渡而举行的仪式;对“尼扒”而言,参与“爬刀杆”展演,既是行使自己“神赋”权力的仪式,也是确立族群地位或威信的仪式。从这2方面来讲,“爬刀杆”符合范热内普和特纳关于过渡仪式的各种规定,所以“爬刀杆”也是一种过渡仪式。在对特纳理论进行检验时,此部分主要关注的也是仪式过程中的“交融”和“反结构”。

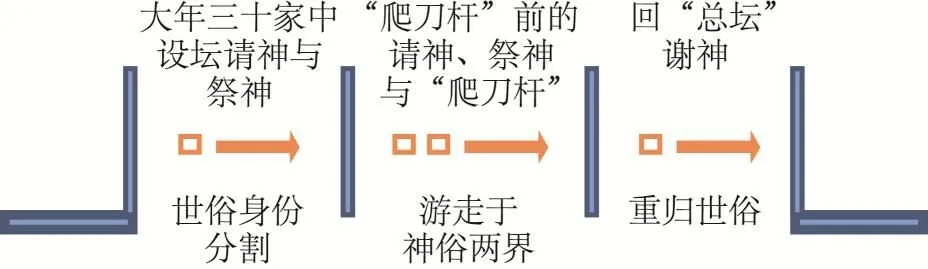

至于“爬刀杆”的仪式过程,笔者观察与记录的是2015年2月20日(农历大年初二)在泸水县鲁掌镇登埂村“澡塘会”(“澡塘会”源于傈僳族的“春浴”习俗,在每年的农历正月初二举行,一般延续4~5 d,会址位于鲁掌镇登埂村怒江沿岸的一处天然露天温泉)期间的展演流程,这也是本部分的分析基础。同样,“爬刀杆”的整体进程也可以通过图3所示的进程表示。

(1)分割礼仪阶段。参加此次“澡塘会”“爬刀杆”展演的“尼扒”共有7人,其中,“上刀山”的“尼扒”仅有2人(同时参加“下火海”),主祭1人、专司下火海的有4人,还有1人作为工作人员负责敲鼓。综合节日当天的时间、场地等因素,“尼扒”们决定把一些必要的祭祀仪式前移至大年三十。于是,从在自己家中设坛,举行请神、祭神的相关仪式开始,他们便进入了“过渡礼仪”模式中的“分割礼仪”阶段,并遵从“挨不得女人”等禁忌。

图3“爬刀杆”仪式整体进程Figure 3 Overall process chart of“the rite of Sword-Climbing”

(2)边缘礼仪阶段。节日当天,“尼扒”的身份经历几个变换,此阶段即是“边缘礼仪”阶段(穿梭于世俗世界和神圣世界)。总体上看,此阶段又可分为2个小阶段。第一个是点刀、点花仪式,仪式前“尼扒”处于“两个世界”的边缘,祭祀后直至仪式结束为神圣身份,仪式结束后复归边缘身份。第二个是“爬刀杆”,“爬刀杆”前为边缘身份,进行过相关仪式后进入神圣世界(神圣身份),并一直延续到回“总坛”谢神仪式前。

(3)聚合礼仪阶段。回“总坛”谢神仪式之后,便复归世俗身份,也就是“聚合礼仪”阶段。

通过观察、记录和对“尼扒”的访谈得知,在族群的信仰观念里,“爬刀杆”展演的完成者并非“尼扒”本人,而是神灵的化身,它们附体于“尼扒”并借助于“尼扒”之身完成仪式展演。在仪式展演中,存在着(神灵的)“交融”,但“交融”并不是涉及所有人员,仅限于神灵的依附体——即一位主祭“尼扒”和2位“上刀山”的“尼扒”,其他人则不存在“交融”。同时,仪式中的等级次序是非常明显的,主祭的是年龄、资历、威望都相对较高的“尼扒”,第一位“上刀山”的“尼扒”在资历、年龄等方面也比第二位高,所以也未出现“反结构”的现象,反而借助于仪式强化了这种等级差别。由此可见,特纳的过渡仪式理论也不适于对它的解释。看来,这也需要寻求其他思路和方式对它进行解释。

5 社会结构之外的仪式动力

5.1 仪式发生的可能原动力之一:自认知论(Social Cognition)和信仰理论英国人类学家拉德克利夫-布朗(A.R.Radcliffe-Brown)从生物学角度提出的“社会是类似于生物的有机体,具有根据自身需要产生自我调适的能力”——自认知论的分析思路,更适合于对本案例的解释。另外,一些人类学家把仪式理解为是“在信仰(思想层面)支配下的一种行为模式(行为层面)”,即从“思想”与“行为”的关系分析仪式,这种分析思路也可以用于此案例的解释。按照这种思路可进行以下分析:在他们的信仰中,相信神灵能为人们消灾、治病,但需要通过一定的“媒介”,这个媒介就是“尼扒”;然而,并非所有人都能成为“尼扒”,“尼扒”要具有一定的“天赋”;“尼扒”身份的获得必须通过一定的仪式(过渡仪式),在仪式上经过请神和祭神,神灵降世并附在“尼扒”身上,并教会他/她有关的技巧和帮其顺利通过仪式;通过仪式之后,便获得“尼扒”的身份。此后,他/她便可以按照神灵的旨意,代替神灵给遭遇困难的族人排忧解难。可以说,“开香路”仪式是在思想层面的万物有灵信仰观念支配下的实践行为,信仰观念是催生“开香路”仪式的原动力,而非特纳宣称的结构性张力。

5.2 仪式发生的可能原动力之二:情感能量柯林斯(R.Collins)在其“互动仪式链”(interaction ritual chains)理论中提出的“情感能量”概念,也适于解释仪式产生的原动力。关于互动仪式,柯林斯认为它是由4个主要要素构成的相互反馈系统,分别包括:①在同一时间、同一场所至少有2个人聚集在一起;②通过象征性的界限把局外人拒斥在外;③有共同关注的焦点,并通过互动交流相互传递自己对焦点的关注;④“分享共同的情绪或情感体验”[10]79。如果以柯林斯的这4个要素为参照标准,“爬刀杆”仪式无疑是一种互动仪式。“爬刀杆”仪式是族群的集体性实践行为,其中包括了人与神的互动、人与人的互动、民间与地方政府(国家)的互动等,完全可以把它理解为互动仪式。

在柯林斯看来,情感能量是个体在参与仪式的过程中获得的“一种采取行动时的自信、兴高采烈、有力量、满腔热忱与主动进取的感觉”[10]80。但是,它不同于人们平常所说的情绪或情感,它是经过长期沉淀所形成的较为稳定的社会情感,它是在“集体欢腾”(“集体欢腾”是杜尔干理论中的重要概念,用于指代宗教仪式中形成的一种集体兴奋的状态)期获得的短暂情感的基础上,经由身体互动转化而来(他因而把互动仪式称为情感的转化器),它进而又促进族群归属感的形成。他认为,族群凝聚力的大小取决于仪式情境所能给予其成员的情感能量的多少,所以,把族群团结在一起的是情感能量。显然,他这一结论比杜尔干(E.Durkheim)的“社会仪式,……操纵着形成和维持这些群体内的团结”[10]70结论更为微观。

就情感能量的获得而言,首要条件是族人的亲身参与,必要条件或途径是互动,即族人在亲身参与仪式实践的情况下,通过与其他族人的互动交流融入共同体之内并获得别人的认可,族群成员的身份也由此建构成功,经过重复参与后获得的这种能量会成为一种高度的情感连带,并把族人紧密联系在共同体之内。情感能量是仪式实践的重要结果,但它同时又会激发族人再次参与实践的动机,所以,可以把它称为“爬刀杆”活动实践机制的反馈机制。情感能量的获得过程,其实就是一个独特的情感体验的过程,在这一过程中族人内心世界的信仰诉求得到满足,自己作为共同体一员的身份获得认可,族群归属感、族群自豪感也得到培养;在与族人的互动中增进了相互间的了解,族人间友情也得以建立和巩固;日常生活中淤积的不良情绪,也经由集体欢腾得到宣泄,等等。对于族群的每一个成员而言,“这种情感能量的感觉对个体具有一种强有力的激励作用;无论谁体验到了这种感觉都会再去体验”[10]68。

“爬刀杆”仪式是立足现在对过去的重构,其实也是对族群先人所做事情的模仿[11]。在模仿的过程中,族群先人的英勇事迹“不仅活生生地展现在人们的眼前,也可以使人们体会到彼此的亲属关系……如果一个人看到了如此遥远的过去重新回到了他的身边,如此宏伟的实物重新激荡着他的胸怀,他就会更加确信自己的信仰”[12]495-496。这便是族群的信仰仪式的积极作用,它唤醒了族人记忆中的“某些观念和情感,把现在归为过去,把个体归为群体”[12]498。这样,族群共同体的一体性得以建构,族群的凝聚力得以增强,族群的合理秩序也得以维系。

归结起来,“爬刀杆”活动对族人产生了以下4方面的影响:①使个体因感受到来自神灵的力量而变得自信;②建构了族群身份;③强化了族群归属感;④愉悦了身心。由此可以认为,族人在参与过程中获得的情感能量,才是“爬刀杆”活动发生和促使族人参与的真正驱动力,而非“结构性张力”。

5.3 仪式发生的可能原动力之三:异化因素 在田野调查中笔者得知,现在请他们(“尼扒”)去治病、消灾的人或村寨逐渐减少,更多的是应当地或外地政府、某一团体的邀请而去表演。在问及他们在仪式展演中所得的报酬时,他们普遍反映是过去不算太高,现在已有所提升(以2015年“澡塘会”为例,参与“爬刀杆”的人员人均有2千余元的报酬,去外地表演的报酬还要略高些),报酬所得已成为家庭收入的一种重要来源。关于收取表演报酬的态度,他们普遍表示:“在外打小工一天随随便便也能挣一两百元,我们表演还要担很大的风险,这点费用不多,再说也不是天天表演。”可以说,参加表演所获得报酬的高低,渐成为他们表演的动力之一。另外,当地政府为迎接上级的检查或接待外宾时,也会以行政命令的方式通知他们去表演,上传下达的行政命令已成为举行仪式的无形推手。此外,“爬刀杆”仪式已成为“尼扒”争夺的一种文化资源,有些“尼扒”也因此获批为国家级、省级、州级或县级非物质文化传承人,并因此获得一定的社会资本;有些“尼扒”因其在非物质文化遗产保护和传承中的突出贡献,被推荐为政协委员,从而拥有了令人羡慕的政治资本。所以,通过“爬刀杆”仪式可以获得某种资本,亦是“尼扒”们积极开展“爬刀杆”仪式展演的重要内驱力。

6 结束语

综上所述,在对仪式进行阐释时,特纳的仪式结构理论有其局限性,对仪式的发生学原理的揭示还应超出社会结构的藩篱,探寻结构之外的动力。