甘肃龙首山成矿带芨岭地区断裂构造解析及变形序列

邵东,王刚,马骊,陈云杰,王生云

(1.核工业二〇三研究所,陕西 咸阳 712000;2.核工业北京地质研究院,北京 100029)

甘肃省龙首山成矿带是我国西北地区一个重要的成矿带,因区内发育钠交代热液型铀矿床而备受中外地质学者关注,其中又以芨岭铀矿床为最典型代表[1]。前人对区内发育的钠交代热液型铀矿床做了大量研究工作,取得了较多成果。芨岭岩体南部钠交代热液型铀矿化的空间展布严格受北西西向断裂控制[2], 铀矿石的年龄为 444~318 Ma[3], 侵入岩体的年龄集中在558~416 Ma[4-10], 矿体的产出与钠长石化、赤铁矿化、绿泥石化和碳酸盐化 “四位一体”蚀变密切相关[11],成矿流体可能源于地幔流体与大气降水热液的混合[12],流体的混合作用导致成矿物质沿断裂构造运移并最终卸载成矿[13]。这些研究表明钠交代热液型铀矿床与断裂构造密切相关。前人在芨岭地区针对断裂构造曾做过一些基础研究[14-19],但缺少系统分析和总结,未能深入研究区内断裂构造的几何学、运动学特征及其变形序列,制约了对区域地质演化和成矿作用的认识。

在近几年找矿工作认识进一步提高的基础上,结合区域地质调查成果,通过大比例尺构造剖面和钻探查证,笔者详细分析了区内断裂构造的几何学、运动学特征,进一步探讨了断裂构造的相对变形序列及其找矿意义,以期为深入研究龙首山芨岭地区断裂构造与铀成矿关系提供新的构造依据。

1 区域地质背景

龙首山成矿带位于华北板块西南缘,北邻潮水盆地,南以龙首山深大断裂为界与河西走廊相接,西部止于金塔-鼎新断裂与塔里木板块毗连,呈北西向弧形分布,是祁连-秦岭铀成矿省的重要组成部分[20],因其经历了多旋回、漫长的地质构造演化,表现出复杂物质组成和多期次构造活动的特征。

芨岭地区位于龙首山中东段,是龙首山成矿带的重要组成部分(图1)。研究区内前寒武系结晶基底发育,以古元古界龙首山岩群为主,前人研究发现龙首山岩群内部支离破碎,层序不清,是一套经角闪岩相变质作用改造的强烈变质变形地体,测年分析显示龙首山岩群代表本区最早的岩浆活动记录(3.056 Ga), 具古陆 核 性质[21-24]; 龙首山岩群塌马子沟组(Pt11t)在芨岭地区出露最为广泛,岩石组合以云母片岩、石英片岩为主,夹斜长角闪岩和大理岩。中元古界墩子沟群(Pt2d)陆源碎屑沉积不整合于龙首山岩群之上。研究区早古生代为隆起剥蚀区,除少量分布以含磷建造为特点的寒武纪碎屑岩和碳酸盐岩外,早古生界缺失;晚古生代地层也仅有泥盆系紫红色磨拉石和安山质凝灰岩、玄武岩和石炭-二叠系碎屑岩沿断陷盆地零星分布;中新生代地层主要以河湖相及磨拉石建造为特点。区内构造岩浆活动强烈,种类较多且分布广泛,明显受北西西向构造控制,与构造带展布方向一致。岩浆演化较为完整,发育由陆壳重熔岩浆经结晶分异形成的中性—酸性—碱性侵入岩系列[24],包括灰黑色细粒闪长岩(540 Ma)、肉红色似斑状花岗岩(458 Ma)、 肉红色中粗粒花岗岩 (445 Ma)和钠交代体 (443 Ma),且局部发育少量辉绿岩脉(485 Ma),演化后期出现的钠交代体为龙首山地区铀矿化奠定了丰富的物源基础[25]。

图1 龙首山成矿带芨岭地区地质简图Fig.1 Geological sketch map of the Jiling area in Longshoushan metallogenic belt

2 断裂构造解析

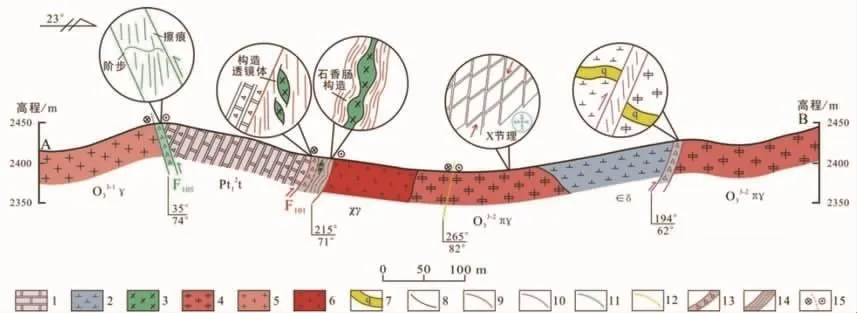

芨岭地区断裂构造发育,按走向划分主要有3个方向,北西西向、近东西向和近南北向。无论从数量还是规模上看,均是以北西西向断裂构造为主,这组断裂控制了芨岭地区乃至龙首山成矿带的现今构造格局。针对研究区内断裂构造的分布及野外露头情况,将主要构造剖面位置选择在能穿过3个方向断裂构造的芨岭矿床附近,剖面长度约850 m(图 2)。

2.1 北西西向断裂

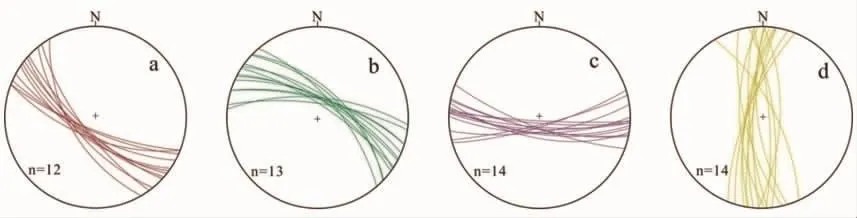

研究区内北西西向断裂十分发育且规模最大,地表露头跨度从几米到几十米不等。断裂产状在马路沟地区发生微转变,由北西西向变为近东西向,但主体仍沿北西西向分布。芨岭地区断层面优势产状为210°~225°∠65°~73°(图 3a), 主体为一系列高角度逆冲断裂带(图4a),断层带内发育大量构造透镜体、石香肠构造(图4b)和劈理,围岩边部发育与逆冲构造伴生的牵引褶皱(图4c),均指示自南向北的逆冲运动学特征。断裂带内可见韧性变形,表现在长英质糜棱岩和眼球状糜棱岩中(图4d),糜棱面理优势产状为216°∠72°,岩石内部变形强烈,矿物定向明显,镜下石英拉长并发生细粒化(图 4e),带内发育典型的矿物拉伸线理,优势产状为152°∠64°,局部可见石英眼球状构造、旋转碎斑系(图4f)等,判断岩石经历了强烈的右行剪切作用。此外,区内还存在一组倾向北北东的断裂构造,规模较小,主要发育在芨岭-马路沟地区,断层产状集中在15°~30°∠62°~68°(图 3b), 断层面上可见擦痕和阶步构造(图4 g),擦痕优势产状为282°∠24°,断层带内部主要为构造碎裂岩、断层泥和大量构造透镜体(图4h),均指示了右行走滑兼具逆冲的运动学特征。

图2 龙首山成矿带芨岭地区构造剖面Fig.2 Structural section of the Jiling area in Longshoushan metallogenic belt

图3 断裂构造产状极射赤平投影图 (下半球投影)Fig.3 Stereographic projection of fault attitudes (the lower hemisphere projection)

图4 芨岭地区不同断裂构造变形特征Fig.4 The characteristics of different faults deformation in the Jiling area

在对钻孔ZKJ25-7揭露的北西西向断裂(F101和F105)进行了精细剖面编录, 北倾F105断裂自南向北依次为碎裂花岗岩、碎裂大理岩、花岗岩构造透镜体、片理化带和碎裂大理岩,带内岩性主要以构造碎裂岩为主,表现出脆性变形的特征,是区内浅表层次的构造变形;而南倾F101断裂自南向北依次为碎裂硅化带、初糜棱岩化带、片理化带和糜棱岩化带,主要以片理化带和糜棱岩带为主,显示了脆-韧性变形的特征,代表了区内中深层次的构造变形,且明显经过后期的构造活动改造。

2.2 近东西向断裂

龙首山成矿带近东西向断裂在芨岭地区最为发育,主体由一组产状相近的逆冲断层组成,断层带规模中等,主要发育在北西西向F101断裂的北东侧。断层面优势产状为185°~200°∠75°~84°(图 3c), 带内以碎裂岩和断层泥为主,发育少量韧性变形,可见断层带围岩中的石英脉发生错动,局部形成小褶皱(图4j)。断裂带边部形成两组剪节理(S1和S2),依据与断层小角度相交的节理 (S1)锐角指示本盘运动方向,可以判断该断层的性质为逆冲断层(图4k)。近东西向断裂与北西西向断裂形成较多的构造夹持区,构造交汇部位岩石破碎程度较高,断裂内部可见强烈的劈理化带(图4m),并表现出沿断裂带向两侧围岩劈理逐渐变弱的特征。

2.3 近南北向断裂

芨岭地区以西发育多条近南北向断裂,断裂倾向不一,但主体倾向西,少量倾向东,倾角较陡(图 4n), 主要集中在 72°~85°(图3d),断裂带发育构造碎裂岩,可见褐铁矿化和高岭石化蚀变,围岩中可见 “X”节理,指示北东-南西向为最大主应力方位。区内沿断裂行迹常形成沟谷,依据沟谷两侧的标志层及地貌特征,判断该期脆性断裂的性质为右行走滑,结合断层的相互排列关系,判断该断裂构造为右行左阶式。

3 断裂构造变形序列

芨岭地区断裂构造极其发育,并表现出多期次构造活动的特点。通过野外地质调查和钻探查证,结合室内显微尺度下的构造解析,识别出4期断裂构造变形。

第一期为脆-韧性剪切(D1),主要表现在北西西向南倾剪切带内部 (如F101),是现存的主构造期构造形迹。脆-韧性剪切带内岩石以构造碎裂岩、片理化带、初糜棱岩、眼球状糜棱岩和糜棱岩为主。糜棱岩的分布和变形强弱与其构造位置关系密切,近剪切带岩石糜棱岩化程度高,塑性流变强烈,远剪切带岩石变形程度逐渐减弱,整体表现出自南向北由脆性向韧性变形过渡的特征。镜下可见糜棱岩云母鱼构造、旋转碎斑系和S-C组构,依据定向薄片中旋转碎斑系和云母鱼的拖尾可以判断为逆冲性质的韧性剪切带,围岩中发育与逆冲构造伴生的同斜倒转褶皱,属于同一变形过程中的不同构造类型。此外,剪切带边部可见大量构造透镜体和劈理,劈理与断层带夹角指示了右行走滑的运动学特征,判断可能为后期构造活化所致。

第二期为逆冲断裂构造(D2),表现为一组近东西向分布、产状相近的叠瓦式逆冲断层,断层面南倾,岩石碎裂化明显,偶见眼球状糜棱岩,带内劈理极其发育,指示了由南向北的逆冲特征。近东西向逆冲断层明显受控于北西西向剪切带,二者交汇部位显示近东西向断裂构造仅在北西西向断裂一侧发育,表现出晚于北西西向剪切带的特征。

第三期为右行走滑 (D3),主要表现在北西西向北倾断层(如F105)中,断层带内主要为脆性变形,未发现韧性变形。区内含矿层位被该期断裂截切,北北东侧含矿层位向东滑移近80 m,上升约40 m,其走滑位移量明显大于逆冲位移量,表明该期断层兼具逆冲性质。大量钻孔资料表明,区内含矿层位于早期脆-韧性剪切带下盘,右行走滑断层截切了含矿层位的同时,也截切了早期形成的剪切带和近东西向叠瓦式逆冲断层。

第四期表现为浅表构造层次下的脆性断裂(D4),规模较小,走向延伸较差,主要呈近南北向展布,倾角较陡,产状不稳定,在区内多形成沟谷,两侧发育大量断层三角面和构造破碎带,该期断裂构造截切了区内早期构造变形形成的各种断裂和标志层,为区内最晚期构造。

4 讨论

4.1 变形时代的厘定

龙首山成矿带主体是一条北西西向发育右行走滑兼具逆冲性质的构造带,其经历了较为复杂的俯冲拼合、碰撞造山过程[26],而芨岭地区早古生代岩浆活动强烈,形成的一系列岩体恰好有助于划分区内断裂构造变形的时限。现有研究表明,龙首山地区在震旦纪早期受Rodinia大陆裂解影响,在柴达木地块与龙首山地块之间形成了古祁连洋[27],寒武纪早期(544 Ma 左右)洋壳开始俯冲[28-29],一直到奥陶纪中期(463~460 Ma)阿拉善微地块和中祁连微地块才开始碰撞拼合[30-32],古祁连洋开始闭合,之后进入陆陆碰撞造山阶段。本次研究发现,在D1期脆-韧性带内部发育多条顺层侵入的辉绿岩脉 (485 Ma),脉体受挤压作用形成构造透镜体和石香肠构造,且围岩古元古界龙首山群卷入变形并截切了部分寒武纪早期形成的闪长岩体(540 Ma),表明北西西向南倾剪切带最初形成早于485 Ma而晚于540 Ma,是早古生代早期洋壳俯冲阶段的产物。此外,区内早古生代晚期形成的碰撞后花岗岩体(458~443 Ma)受北西西向剪切带控制也可表明其形成时代可能为早古生代早期,而剪切带内发生构造变形的辉绿岩脉则暗示剪切带形成之后还叠加了晚期构造活动。研究区以西新水井地区发育的铀矿体严格受近东西向断裂控制,其成矿年龄与芨岭铀矿床一致(444~381 Ma),表明断裂形成时代要早于泥盆纪。根据断层截切关系和带内变形特征,发现近东西向逆冲断层明显受控于北西西向剪切带,且均发育韧性变形,而在龙首山以南泥盆系中未见有韧性变形[18],表明韧性剪切带形成于早古生代,由此认为近东西向断裂可能为北西西向剪切带的次级断裂构造,形成时代应略晚于D1期构造变形时代,推断D1和D2期构造变形可能是同一构造背景下不同阶段的产物。

晚古生代龙首山地区进入了陆内演化阶段,构造岩浆活动显著减弱[20];而中、新生代以来构造活动较为强烈而频繁,发育典型右行走滑断裂[33]。前人对龙首山地区的右行走滑兼具逆冲性质的断裂构造(D3)研究发现其切割了古生代花岗岩,并使少量龙首山岩群直接逆冲至中新世砂砾岩之上,说明其至少在中新世强烈活动过,而第四纪砾岩直接覆盖在断裂上也间接表明断裂在第四纪时期已停止活动[34],但由于目前缺少精确的定年资料,无法确定该期断裂构造变形的确切时间。研究区第四纪全新世以来曾多次强烈抬升,上升幅度大于周围地块[14],由此判断区内近南北向分布的脆性断裂(D4)可能是同时期青藏高原北部构造活动在阿拉善地块南缘的响应。

4.2 找矿意义

北西西向脆-韧性剪切和右行走滑构造是芨岭地区最主要的构造形迹,结合4期构造变形时限,推断芨岭地区早古生代构造应力以北东-南西向的挤压为主,而在中、新生代可能经历了由北西-南东向转为近南北向或北东-南西向的过程,表明芨岭地区是经历了早古生代逆冲缩短增厚、大规模走滑向东逃逸和喜马拉雅期陆内调整阶段,才形成现今的构造格局。对于钠交代热液型铀矿床来说,含矿热液主要沿着成矿前断裂形成的构造破碎带和裂隙进行运移,并在适当的位置卸载成矿。在此认识基础上,结合区内发育的中酸性岩浆岩和铀矿体特征,认为D1、D2期断裂构造变形代表的动力学背景相似,发育时代相近,且沿断裂带都发育有钠交代体和铀矿化,表明沿北西西向南倾断裂和近东西向次级断裂均有成矿期热液活动[35],为区内最主要的控矿断裂;D3、D4期断裂构造明显切割D1、D2期断裂构造,属于典型的破矿断裂。建议重点关注前两期断裂构造及其交汇部位,有利于进一步指导地质找矿工作。

5 结论

1)龙首山芨岭地区识别出4期构造变形,分别为脆-韧性剪切(D1)、逆冲断裂构造(D2)、右行走滑(D3)和浅表构造层次下的脆性断裂(D4),是经历了早古生代逆冲缩短增厚、大规模走滑向东逃逸和喜马拉雅期陆内调整阶段,才形成现今的构造格局。

2)依据断裂构造变形期次结合区内发育的铀矿化特征,认为D1、D2期断裂构造为区内最主要的控矿断裂,应重点关注,指导下一步地质找矿工作。

致谢:野外工作得到了核工业二〇三研究所李万华研究员的指导,镜下鉴定过程中得到了聂利工程师的帮助,在此一并表示感谢。