设区的市地方立法活动及发展趋势分析

任兰

自2015年《立法法》修改至今,设区的市的地方立法经过四年的探索,已进入一个相对稳定的发展期。四年来,地方立法的爆发式增长为地方治理提供了大量的法规依据,提升了地方治理的法治化水平。但同时,追求立法数量的主观愿望和立法能力不足的客观矛盾,也使得一些设区的市的地方立法呈现出许多相似的短板。本文选取安徽省设区的市的地方立法为研究样本,通过微观分析,探寻文本背后的立法理念和目标差异,为回答地方立法困惑,校准地方立法定位提供参考。

一、安徽省设区的市的地方立法活动比较

(一)立法数量比较

截至2019年5月底,安徽省16个设区的市共制定90部地方性法规,修改18部地方性法规,废止15部地方性法规(具体立法情况见表1)。

從制定法规数量看,淮南位居全省首位,合肥紧随其后,各市存在数量差距,但差异并不明显。从法规修改情况看,全省只有四个市对法规进行了修改,且差异悬殊。合肥法规修改数量最多,修改数量大大超过其制定数量。从法规废止活动看,只有合肥和淮南两市对相关法规进行了废止。就立法活动总量而言,合肥、淮南稳居全省前列。合肥作为省会城市、淮南作为国务院批准的较大的市,2015年前就已享有地方立法权。两市具有较为完备的立法制度和立法专业人才,立法经验丰富,立法程序完整,立法活动的基础性条件相对完备。加之《立法法》对地方立法权的调整,以及近几年提出的依法立法要求,两市已制定的法规不可避免地要根据上位法进行修改或废止,因此法规的立、改、废活动相对活跃。其余的14个设区的市逐次于2015年、2016年获得地方立法权,因立法活动开始较晚,故立法活动形式单一,更多地体现为法规的制定。

(二)立法项目比较

《立法法》修改后,安徽设区的市新制定的地方性法规的立法项目分布在立法程序规定、城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护及经济领域共五个方面(项目分布情况见表2)。

占比最高的项目类别为环境保护,16个设区的市全部开展了环保项目的立法。其次是城乡建设与管理,11个设区的市出台了相关立法。有些立法兼具城市管理与环境保护的双重属性,如《城市绿化条例》《燃放烟花爆竹管理条例》,但由于列入环境保护的类别,使得城乡建设与管理立法占比稍弱于环境保护类。如果进行双重认定,则安徽省只有黄山市没有城市管理的专项立法。对比前两类立法,历史文化保护的立法相对较少,且主要集中于历史文化资源禀赋较为突出的城市,如宣城、淮南、芜湖、黄山、亳州;工业资源突出的铜陵市对工业文化进行了保护,制定了工业遗产保护条例;合肥、马鞍山、滁州、蚌埠则采取宏观性立法模式,对文物或非物质文化遗产进行框架式保护。在三类立法项目之外,还有两类较为特殊的立法,一类是立法程序类立法,一类是促进地方经济发展的立法。立法程序类法规是开展立法工作的依据,促进经济发展也是地方发展所需,但是否属于设区的市的立法权限范围,应纳入何种类别,目前尚无较为权威的解释,故将其单独列出。

(三)立法特色比较

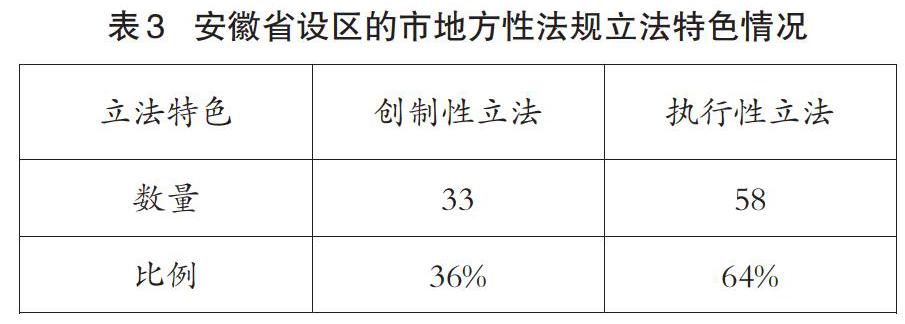

地方特色是地方立法的生命,是衡量地方立法质量的主要标志。有特色的地方立法在不与宪法、法律、行政法规等上位法相抵触的前提下,能充分体现地方的个性与特殊性,充分反映本地政治、经济、社会、文化、生态、风俗、民情等立法需求,帮助地方解决实际问题。这就要求设区的市的地方立法要适合本地实际情况,注意解决并能解决本地突出、而上位法没有立法或不宜立法解决的问题[1]。同时,在上位法已有规定的情况下,地方性法规如能够进行制度创新,创新性地解决问题,也是地方立法特色的应有之义。如果通俗地表达,即“人无我有、人有我优”[2]。以立法特色的表现形式进行划分,可以将安徽省设区的市新制定的地方性法规分为两大类(见表3)。

可以看出,安徽省各设区的市制定的地方性法规中,少部分属于“人无我有”的创制性立法,占比较高的则是“人有我优”的执行性立法。创制性立法对立法者的立法能力要求较高,不仅要有成熟的立法经验,还要有大胆的立法创新。显然,合肥、淮南占有优势。尤其是合肥,其立法创新特点十分突出。如果对创制性立法再进行细分,还可以分为先行性法规和自主性法规两类。《合肥市居家养老服务条例》《淮南市文明行为促进条例》《宿州市采石场修复条例》《合肥市地下管线条例》《滁州市扬尘污染防治条例》等17部法规属于先行性法规,即法规调整对象具有普遍性,但上位法存在立法空白,故地方性法规先行加以规范的立法。自主性法规则是调整对象不具有普遍性,为地方所独有,不可能有上位法加以规范,只能通过地方性法规加以调整的法规。《黄山市徽州古建筑保护条例》《宣城市青弋江灌区管理条例》《歙县徽州古城保护条例》《蚌埠市龙子湖景区条例》《宣纸保护和发展条例》都属此种类型。执行性立法其立法初衷是为了增强法规的可操作性和可执行性,便于更加切合实际地解决地方治理问题。安徽省的执行性立法占比较高,因有上位法可以参照,立法难度较小,但要做到既与上位法相统一,又有独创性的制度设计,不照抄照搬上位法,仍对地方立法提出了挑战。

(四)立法活动类别比较

立法活动包括法规的制定、修改、补充、解释、废止等多项内容。各市在获得地方立法权后,立法热情高涨,将立法重心放在法规制定上,追求立法速度和法规的数量。从2015年至2017年,只有合肥和淮南各进行了1次法规修改,淮南对5件地方性法规进行了废止。但进入2018年后,各设区的市立法活动发生了较大变化,法规修改和废止的比例之和接近于制定法规的数量,其中合肥市修改法规12部,废止法规5部,出现了集中修改、废止法规的高峰。虽然大量的修改、废止法规活动出现在早已获得立法权的合肥市,但新获得地方立法权的蚌埠、宿州两市也进行了法规修改,这表明从2018年开始,立法活动开始由单一的制定法规转向立、改、废等多种形式结合的形态(具体情况见表4)。

二、安徽省设区的市地方立法活动分析

(一)立法活动数量分析

从表5可以看出,以立法活动总量来计,从《立法法》修改至今,安徽省设区的市立法活动总计为123件次。同期,立法活跃的江苏省各设区的市立法活动共计179件次。对比可见,江苏省修改法规数量几近于安徽省的2倍,制定法规数量近乎安徽省的1.6倍,废止法规数量是安徽省的1/3。江苏省在《立法法》修改之前,除南京市外,有三座城市属于较大的市。这些市已开展多年的立法工作,立法速度快、立法活动多样,并呈现出数量较大的法规修改、废止活动。安徽省与江苏省的立法历史有较为明显的差异,出现数量上的差距也属必然。而对比于条件类似的河南省(2015年前只有一个较大的市,与安徽省相似),安徽省的立法数量多,立法活动丰富,立法工作开展迅速。

从年均立法数量看,安徽省年均立法活动29.5件次。平均到每个市,其年均立法活动1.8件次。江苏省年均立法34.8件次,每个市平均立法2.7件次。河南年均立法16.5件次,每个市年均立法0.9件次。对比可见,安徽省设区的市年均立法近2件次,立法的速度相对较快。

(二)立法项目内容分析

从三类立法事项的比例差异看,城乡建设与管理以及环境保护的地方性法规占比较高,这说明安徽省各设区的市对城市管理和環境保护的关注度较高。相比较而言,有关历史文化保护的地方性法规相对较少,全省仅为10件,近40%的设区的市没有此项内容的立法。这固然与历史文化的地方禀赋存在差异有关,但也不排除一些设区的市历史文化保护意识不强,保护思路不清、利益平衡不力等内在原因。

从三类立法事项的具体内容看,在城乡建设与管理的地方立法中,城乡规划、市容管理是热点立法领域,特定区域,如河道、灌区、建筑工地等的管理成为各市的立法重点。这透视出各市在面对城市管理难题时,追求法治化治理的迫切诉求。在有关环境保护的地方性法规中,立法内容集中于烟花爆竹燃放、城镇绿化、风景区保护、地下水保护等,各市法规内容较为一致,特色性法规较少,细化聚焦不足。古城和非物质文化遗产保护是一些设区的市历史文化保护立法的重点,虽保护的具体对象不同,但都基于相似的保护思路。能否对此类立法事项进一步拓展,是各市要研究思考的内容。铜陵对工业遗产进行立法保护具有创新意味,值得其他市借鉴。

(三)立法地方特色分析

按照“人无我有”的标准来衡量,安徽省此类法规占比超过1/3以上,特色较为鲜明。其说明两点,第一,各市立法具有一定的创新意识。对于绿色建筑,从国家到省都没有出台相应法规,但绿色建筑对于节能减排、减少污染、保护环境、改善人居环境等有多重价值。合肥市在上位法空白的情况下,出台了《合肥市绿色建筑条例》,不仅推进地方发展,同时又发挥了立法的“试验田”作用,为国家立法提供经验。第二,特色立法一定程度上得益于安徽丰富的自然、历史、文化特色。如《宣纸保护和发展条例》《芜湖铁画保护和发展条例》,因是本地特有文化符号,上位法不宜规定,调整对象具有唯一性,自然地方特色鲜明。

按照“人有我优”的标准衡量,安徽省各市的执行性立法占比较高,超过60%。这些立法有两种优化上位法的方式,一是细化现有规定。如《滁州市非物质文化遗产保护条例》,其相关上位法有《中华人民共和国非物质文化遗产法》《安徽省非物质文化遗产条例》《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》,《滁州市非物质文化遗产保护条例》的第五条至第十九条,将其上位法内容进一步细化,尽可能地将上位法的规定细化到制度层面和执行环节。二是创设新的制度。如《滁州市非物质文化遗产保护条例》有6条创制性条款,创造设立了“非物质文化遗产月”,实行分类保护非遗代表性项目等。执行性立法要在现有法规基础上体现出“人有我优”,做到再创造,对立法者的立法能力提出了挑战。安徽省各市的此类法规均有比例不同的细化条款及创新制度,但在依法立法要求下,如何既不违反上位法,又不照抄照搬,还要具有立法创新,是地方立法的一个难点。

(四)立法活动类别分析

2018年,安徽省设区的市的法规修改和废止比例大大超过制定法规的比例,这与党的十九大提出的依法立法要求有关,而甘肃祁连山生态环境问题是引发全国范围内地方性法规清理的直接原因。2017年7月,中办国办就甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题向社会通报,指出地方立法没有依照上位法严格立法,缩减了上位法禁止的破坏生态行为,地方立法难辞其咎。通报发布后,全国人大常委会法制工作委员会启动了专项审查研究,发现大量地方性法规与《环境保护法》和《中华人民共和国自然保护区条例》相关规定有不一致之处。为此,全国人大法工委发函,要求各地对照上位法,对涉及生态环保方面的地方性法规进行清理。由此,全国范围内的相关法规的修改、废止活动开始集中出现。如武汉市2018年5月修改和废止了8件地方性法规,兰州市2018年1月修改了7部地方性法规,西宁市2018年2月修改废止了11部地方性法规。大部分法规因部分内容与上位法规定不一致,与新出台的政策不一致,为维护国家法治统一,故此作出修改。安徽省各设区的市2018年以后修改的16部地方性法规及废止的10部地方性法规皆属此种情况。

三、安徽省设区的市地方立法活动前瞻

通过以上对比分析,可以看出,安徽省各设区的市的立法活动处于动态的发展变化中,从初期的准备条件、充实力量、快速立法,到注重实际,突出特色,注重协调,呈现出精细立法、动态优化的发展趋势。依照党的十九大报告提出的科学立法、民主立法、依法立法的要求,安徽省各设区的市的立法理念会日渐成熟,立法内容会更加具体,立法程序、立法制度也将日渐完备,可以预计,未来几年的立法活动将呈现出以下一些发展趋势。

(一)从追求数量向追求质量转变

地方性法规的数量,并不是越多越好,也不是越少越好,而是需要设区的市结合本地治理要求和发展情况,根据本身的立法条件,按照“蹄疾而步稳”的要求,有序推进地方立法。做到既不盲目跃进,也不停滞不前,把握住合理的度。近几年,立法工作追求景观化、高大化、數量化是全国一些设区的市立法实践中呈现的共性问题[3]。一些存在立法瑕疵的法规得不到及时纠正,也在一定程度上强化了以数量论英雄的立法业绩观。只有数量而缺乏质量的立法不仅浪费立法资源,还会产生立法风险,而质量保证的地方立法既实现了国家法治统一,又有力助推地方治理现代化,这就要求地方立法工作转变业绩观,要以“质量论英雄”。随着公众参与立法制度、法规审查备案制度、合宪性审查制度等一系列制度的建立和完善,设区的市的地方立法活动会面临更多的内部约束和外部监督。安徽省设区的市的地方立法只有向着精细化方向转型,在立法程序环节、立法工作运行、立法制度设计上更加细密、更加科学,才能适应国家治理体系和治理能力现代化建设的需要。

(二)从模仿立法向创制立法转变

由于对《立法法》所确定的立法事项理解不足,各设区的市在确立立法事项时,不可避免要参照其他地方立法或上位法,因此,一些名称相同,内容相似的法规相继产生。虽然各地在城市管理、环境保护及历史文化保护上有许多相同的立法需要,但三项立法事项范围非常宽泛,各地完全可以根据地方治理需要,制定出更多“人无我有”的、聚焦特定问题的、操作性强的细化法规。短短四年出现太多相似法规,说明各地在立法事项的选择上还需要进一步拓宽思维空间。

立法权是一项重要的国家权力,中央和地方立法上的分权是中央和地方权力划分的一个重要方面。对于如何处理中央和地方关系,宪法第三条第四款明确提出了充分发挥地方的主动性、积极性的原则,宪法第一百条第二款以及《立法法》明确赋予了地方立法权,《立法法》第七十三条第二款规定了“其他事项国家尚未制定法律或者行政法规的”,地方立法主体“根据本地方的具体情况和实际需要,可以先制定地方性法规”,这些法律规范为地方发挥立法主动性提供了高位阶法律授权[4]。即地方立法拥有较大的立法空间,在上位法存在立法空白时,在授权范围内,可以进行创制性立法,可以设计出更多前瞻性、创新性的条款,既有助于地方治理,也为国家立法进行了地方试验。因此,从执行性立法向创新性立法转型,从单纯模仿上位法向弥补上位法空白转型,是安徽省设区的市地方立法提升质量的一条路径。

(三)从综合立法向专项立法转变

在安徽省设区的市的地方立法中,模仿上位法立法体例的法规占比较高,近2/3。这类法规按章划分体系结构,内容丰富,规范全面,调整对象抽象而不具体,大多是针对不特定问题的综合立法。这类法规条款、字数较多,涉及多个规范事项,受篇幅限制,很难对某个事项细致规范,一些问题浅尝辄止,法规的操作性受到影响。如6个设区的市的《城市管理条例》,内容涉及市容环境卫生、园林绿化、公共空间管理、城市规划、违建查处、环境保护、交通管理、车辆管理、摊点管理、餐饮管理、广告设施和标识管理、施工场地管理、应急管理、犬只饲养、行政执法、服务监督等诸多内容,虽然每部法规规范内容各有不同,但普遍呈现出法条繁杂、内容复杂、规范欠具体的特征。

我国地方立法具有一致性与地方性的双重价值,地方立法应努力在二者之间实现平衡。但一些设区的市为了避免立法风险,只强调立法的一致性,而忽视了立法的地方性,不可避免地出现照抄照搬或重复上位法的问题,不仅浪费了立法资源,也使中央与地方立法从层层递进的上下级关系演变为内容相似的平面关系,在某种程度上反倒会抵消中央立法的效力[5]。因此,要处理好一致性与地方性的关系,就要推进精细立法,改变以往的系统性、体系化立法思路,转到问题引导立法、立法解决问题的方向上来。内容上做到一事一立法,形式上不拘泥于结构完整的常规模式,可以采用短小精练的条款式结构,成熟几条定几条,避免章节式体例容易产生的立法重复问题[6]。可以预见,调整范围小、规范客体单一的专项法规是地方立法的重要形态。从大而全的综合性法规向针对特定事项的专项立法转型,是安徽省设区的市地方立法的调整方向。

(四)从专注立法向立、改、废相结合转变

安徽省地方立法三年来,新制定法规活动占比最高,达71.4%,修改法规和废止法规活动占比仅为17.6%和11%。原因显而易见,14个市刚刚开始立法活动,重心自然放在制定法规方面。但从制定、修改、废止法规的时间变化情况看,修改和废止法规活动在2018年大量集中出现,尤其是早已拥有地方立法权的合肥市立法活动急剧变化,就不仅仅是法规自身发展变化规律所致,而更多的是受到国家立法要求的影响。从党的十九大开始,党和国家提出了“依法立法”新要求,这就要求各级立法要严格依照宪法法律设定的权限和程序进行。

党的十八大以来,全国人大常委会加大了法规审查备案工作力度,在设区的市的地方性法规的审查中,“发现大量重复、针对性不强的问题,照抄照搬上位法或其他省市区法规的现象较为突出,有的没有结合本地实际情况进行立法。还有一个现象是,一些在国务院层面已经取消废止的行政审批,结果地方通过立法写进了地方性法规,甚至有些地方性法规还写进了法律明令禁止的强制手段。依法立法的问题还没有完全解决”[7]。2018年,全国人大常委会将设区的市地方立法中存在的问题纳入重点审查范围[8],发现问题将及时督促纠正。与此同时,合宪性审查工作机制也在加紧建立,这一系列审查机制的变化都对设区的市地方立法产生了较强的立法压力。可以推断,要通过愈加严格的立法审查,仅从地方需求出发,忽略国家法治建设体系的整体协调性,将不再适应新时代的立法需要。习近平指出:“我们要完善立法规划,突出立法重点,坚持立改废并举,提高立法科学化、民主化水平,提高法律的针对性、及时性、系统性。”[9]这就要求安徽省地方立法要改变当前法规立、改、废不均衡的局面。未来几年,安徽省设区的市的地方立法需要科学、准确地选择和研究立法项目,提高立项准确性;需要改进法规的起草机制,杜绝重复立法、照抄上位法等问题;要及时对法规进行修改,启动法规清理和立法后评估,将定期全面清理与经常性及时修改相结合;要实现法规的及时废止,将与上位法相抵触的、被上位法所涵盖的、主要规范事项不复存在的、不适应经济和社会发展新情况等法规及时通过法定程序予以废止[10],从而实现法规的立、改、废并重,确保每一项立法都经得起合宪性审查,经得起实践和历史的检验。

参考文献:

[1]王琼雯:《地方立法的地方特色及其实现之道》,载《行政与法》2008年第6期。

[2]李高协:《再议地方立法的不抵触、有特色、可操作原则》,载《人大研究》2015年第9期。

[3]莫于川:《依法行使地方立法权与充分发挥地方主动性》,载《苏州大学学报(社会科学版)》2017年第5期。

[4]郭跃:《论立法精细化的标准与实现路径》,载《学术界》2016年第2期。

[5]黄锴:《“地方立法“不重复上位法”原则及其限度——以浙江省设区的市市容环卫立法为例》,载《浙江社会科学》2017年第12期。

[6]黄文婷、黄文燕:《论地方立法精细化的正当性与实现路径》,载《商丘职业技术学院学报》2017年第4期。

[7]届茂辉:《我国上位法与下位法内容相关性实证分析》,载《中国法学》2014年第2期。

[8]俞祺:《重复、细化还是创制:中国地方立法与上位法关系考察》,载《政治与法律》2017年第9期。

[9]《习近平关于全面依法治国论述摘编》,中央文献出版社2015年版,第43页。

[10]王宗炎:《地方性法规的立、改、废机制研究》,载《上海人大月刊》2010年第6期。

(作者系中共蚌埠市委党校公共管理教研部主任、副教授,安徽省社会科学院蚌埠分院特约研究员)