論《唐詩別裁集》的“諸體兼善”說*

陳美朱

提 要

關鍵詞: 沈德潛 唐詩別裁集 王維 諸體兼善 辨體

一、 前 言

《唐詩別裁集》(以下簡稱《別裁集》)一書,是清人沈德潛(1673—1769)與友人陳培脉(字樹滋)於康熙五十六年(1717)合選而成。原書僅有十卷,選詩一千六百餘首。[注]參見陳培脉於《唐詩別裁集》初刻本卷前序文所言:“予與沈子始之,予中之,沈子終之,成詩十卷,得一千六百餘首。”按: 本文參考的《唐詩別裁集》初刻本,乃康熙五十六年碧梧書屋藏版,臺北故宮博物院善本古籍庫館藏。沈德潛於乾隆二十八年(1763)重新刊訂本書,由書前《重訂唐詩別裁集序》云:“成詩二十卷,得詩一千九百二十八章”,[注]清人沈德潛《唐詩別裁集》重訂本(香港: 中華書局香港分局,1977年),卷前,頁2a。本文除非特別註明爲初刻本,否則引用内容皆出自重訂本。可見重訂本的卷數與收録詩作都要比初訂本來得多。本書在清代乾隆年間,有“一洗歷下、竟陵之陋,海内承學者幾於家有其書”[注]清人朱景英《唐詩別裁集箋注序》,引自孫琴安: 《唐詩選本提要》(上海: 上海書店出版社,2005年),頁331。的稱譽,其流傳的深遠與普及程度不難想見。當代學者評論此書,多肯定其取材廣博、評論精當,如陳伯海謂其:“編選宗旨明確,取材面又較寬,遂使此書成爲一部主調鮮明而亦能兼顧多樣風格的唐詩選本。”[注]陳伯海: 《唐詩總集纂要》(上海: 上海古籍出版社,2016年),頁727。孫琴安也稱許本書:“專主雄渾闊大,同時亦兼及神韻、體裁各項,選面比較寬,許多代表作家和代表作品都能收進,確能較全面地概括唐詩的面貌。”、“其評論之精,非一般選家所及”。[注]孫琴安: 《唐詩選本提要》,頁320—321。概要地揭示了本書的選評特色與成就。

由於《別裁集》在清代頗具影響力,加以具有取材廣博、選評精當的特點,成爲學界的熱門研究選本,迄今對本書的研究已累積相當豐厚的成果,[注]筆者檢索《中國知網》,以“主題”爲檢索值,得到與“唐詩別裁”相關的資料(含期刊論文與學位論文)有63篇,其中以“唐詩別裁集”爲博士學位論文主題者有1篇,以之爲碩士學位論文者有3篇(2018年11月30日上網)。臺灣地區以“唐詩別裁”爲學位論文主題者有1篇,期刊論文則有11篇(2018年11月30日上網)。但仍多就書中的選詩理念與選詩特色而發,迄未有深入討論沈德潛《別裁集·凡例》以下這段話:

唐人詩無論大家名家,不能諸體兼善。如少陵絕句,少唱歎之音;左司七言,詘渾厚之力,劉賓客不工古詩,韓吏部不專近體。

引文中,沈德潛以杜甫絕句少唱歎之音,韋應物不善七言,劉禹錫不工古詩,韓愈不專近體作爲“唐人詩不能諸體兼善”的例證。比對《別裁集》初刻本與重訂本卷前《凡例》,以上說法可謂一以貫之,並未因沈德潛重訂《別裁集》而有所變動、調整。

然而,深入檢視《別裁集》的選詩内容,初刻本中各種詩體至少選録1首的詩家高達10人,重訂本也有9人之多(詳見下述)。唐代詩家倘若真如沈德潛所謂:“無論大家名家,不能諸體兼善”,選本中何以有衆多詩家“諸體兼選”的情形?其中甚至包括沈德潛點名批評“少唱歎之音”的杜甫絕句,究竟“諸體兼選”與“諸體兼善”在選本中有何不同?是本文所要探討的重點之一。

由於選本是選詩者的詩學理念延伸,透過選本中的詩人與詩體選録情形,能客觀呈現出選家對該位詩人的評價。在整理、歸納《別裁集·凡例》的相關評語後,筆者留意到杜甫、李白、王維是《別裁集》中選詩數量最高的前三人,其中杜甫因絕句不工,五、七言絕句遂僅各選3首;李白七律因創作量少,目前所見僅有8首,兼且好“以古筆爲律詩”,[注]李白現存8首七律,分別是: 《贈郭將軍》、《寄崔侍御》、《別中都兄明府》、《送賀監歸四明應制》、《登金陵鳳凰臺》、《鸚鵡洲》、《題雍丘崔明府丹灶》、《題東溪公幽居》。引文爲沈德潛評李白七律《鸚鵡洲》,見《別裁集》,卷13,頁15b。導致沈德潛在《別裁集·凡例》論及七律代表詩家時,隻字未提李白,選本所録李白各體詩,也以七律4首最低。但綜觀卷前《凡例》與各卷所附評語,均未見沈德潛對王維有何“不工”的負評。然而,若據此徑謂王維爲《別裁集》中“諸體兼善”者,必須釐清的問題是: 何以《別裁集》於王維“七絕”僅選録4首?且其選詩總數僅104首,低於杜甫的255首與李白的140首?再者,“諸體兼善”與杜甫之“集大成”的稱譽,兩者在本質上有何不同?本文擬透過“諸體兼善”說,重新檢視王維在以“李、杜爲宗”的《別裁集》中所呈現的樣貌與評價。至於本文的研究方法,除了借助表格整理選詩數據外,也結合了沈德潛的詩觀進行論述,相信不僅有助於呈現論題,也方便梳理《別裁集》對王維詩的選評矛盾。

二、 《唐詩別裁集》之“諸體兼善”與“諸體兼選”

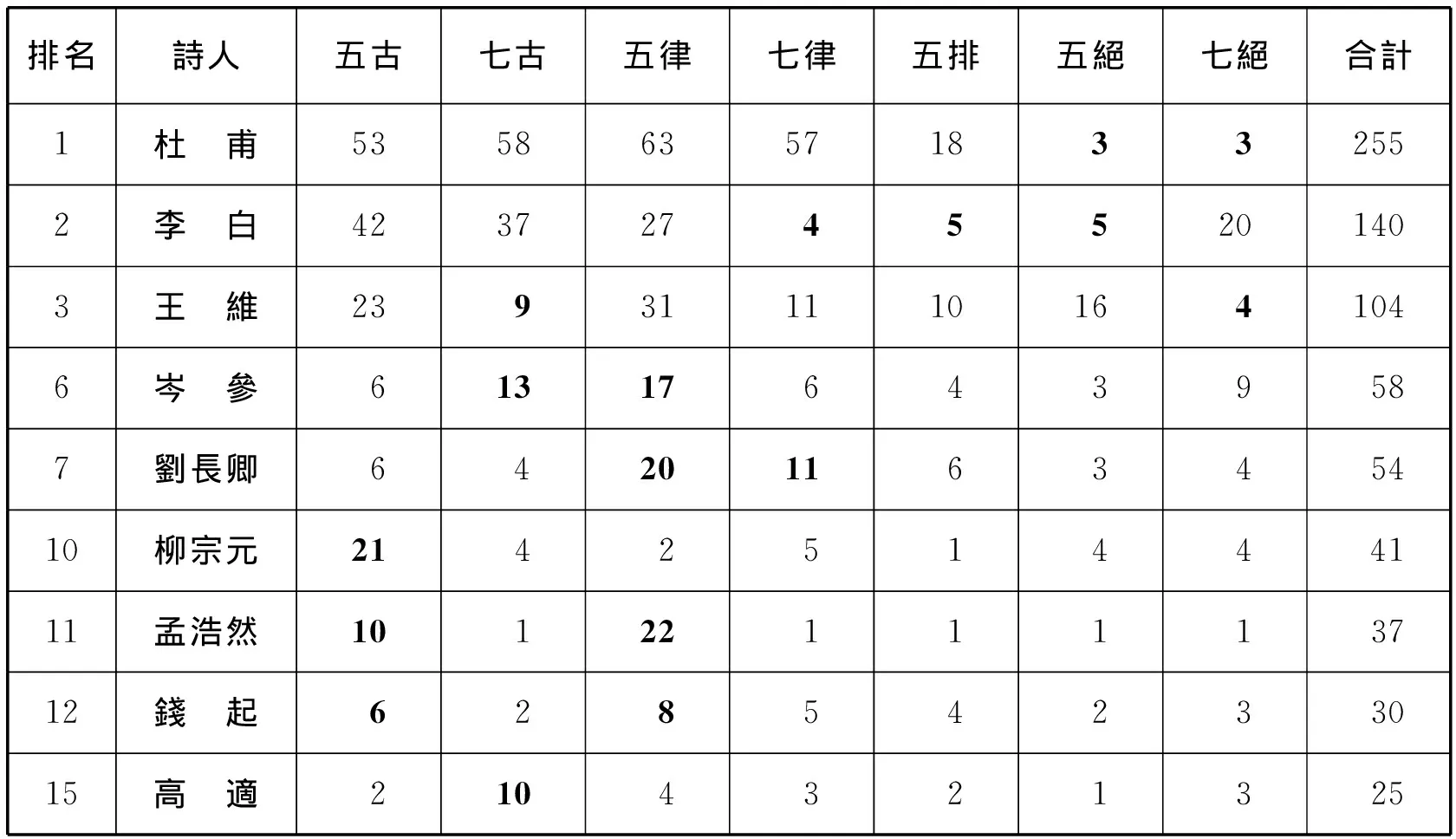

《別裁集》全書按詩體分卷編次,共選録五古、七古、五律、七律、五排、五絕、七絕計七種詩體。筆者整理後發現: 初刻本共有10位詩家在以上七種詩體中,每體至少選録一首,可說是“諸體兼選”,但在重訂《別裁集》時,沈德潛刪去了韋應物的五排1首,導致《別裁集》重訂本“諸體兼選”的詩家僅剩以下表列九位:

表一 《唐詩別裁集》諸體兼選的詩家及選録情形

表格數據資料值得注意的有以下兩點:

其一,就選録數量而言,杜甫、李白、王維高居選本前三名,且選詩總量均高達三位數以上,除了某些特定詩體,如杜甫的五、七言絕,李白的七律、五排、五絕,王維的七絕、七古,選録數量較低,僅有個位數,其餘都有兩位數以上的入選量。

其二,杜、李、王以外的六位詩人,雖然也是“諸體兼選”,但與杜、李、王三家不同的是,六位詩人除了少數一、兩種詩體選録較多,如岑參的七古、五律,劉長卿的五、七律,柳宗元的五古,孟浩然的五古、五律,錢起的五古、五律,高適的七古,其餘低者僅見1首,高者亦不超過6首,尤其是中唐詩人錢起,各種詩體的入選數量均未超過10首。

由此可見,儘管《別裁集》中有高達九位詩人“諸體兼選”,但杜、李、王三家只有少數詩體選量偏低,其餘六位詩家恰好相反,僅少數詩體選量較高,多數詩體的選録不過聊備一格而已,與杜、李、王三家遙遙領先的地位是不可同日而語、相提並論的。可見即使“諸體兼選”,在《別裁集》中也有不同層次的差別,既然如此,何以《別裁集》中會有高達九位詩人出現“諸體兼選”的情況呢?

首先,歸納這些詩人的時代背景,都是盛、中唐時期的重要詩家。入選量高居選本前三名的杜甫、李白、王維,固不待言,其餘詩家在選本中的排名也都分列前15大,各自有其擅長的詩體與貢獻。如孟浩然的五律與李白、王維“分道揚鑣,並推極勝”;[注]沈德潛謂孟浩然五律:“開、寶以來,李太白之穠麗,王摩詰、孟浩然之自得,分道揚鑣,並推極勝。”《別裁集》,卷9,頁24a。高適、岑參的七古,與王維並列爲一體,[注]沈德潛將唐人七古分爲四體,其中“王、李、高、岑四家,馳騁有餘,安詳合度”,並列爲初唐之後、李白、杜甫、韓愈之前的一體(《別裁集·凡例》論“七古”)。劉長卿的五律“工于鑄意,巧不傷雅”,七律則“工絕亦秀絕”,是盛、中唐詩轉變時期的關鍵人物;[注]沈德潛論劉長卿五律云:“中唐詩近收斂,選言取勝,元氣不足,體格卑而聲調亦降矣。文房工於鑄意,巧不傷雅,猶有前輩手段。”《別裁集》,卷11,頁1a。而論劉長卿“七律”,亦云:“七律至隨州,工絕亦秀絕矣,然前此渾厚兀奡之氣不存。”《別裁集》,卷14,頁7b。柳宗元的五古,爲唐人祖述陶(潛)詩而“得其峻潔”[注]《別裁集·凡例》論唐人五古述陶潛詩者,分別有:“王右丞得其清腴,孟山人得其閒遠,儲太祝得其真朴,韋蘇州得其沖和,柳柳州得其峻潔。”者;錢起的五古則是“仿佛右丞而清秀彌甚”,[注]沈德潛雖謂錢起五古“仿佛右丞”,卻又指出:“然右丞所以高出者,能沖和、能渾厚也。”《別裁集》,卷3,頁10a。足見《別裁集》中“諸體兼選”的詩家,在唐詩發展史上,不僅對不同詩體的演變有重要貢獻,也因詩家並稱(如王、孟;高、岑;錢、劉),不易軒輊、高下,遂有兼容並納的情形。

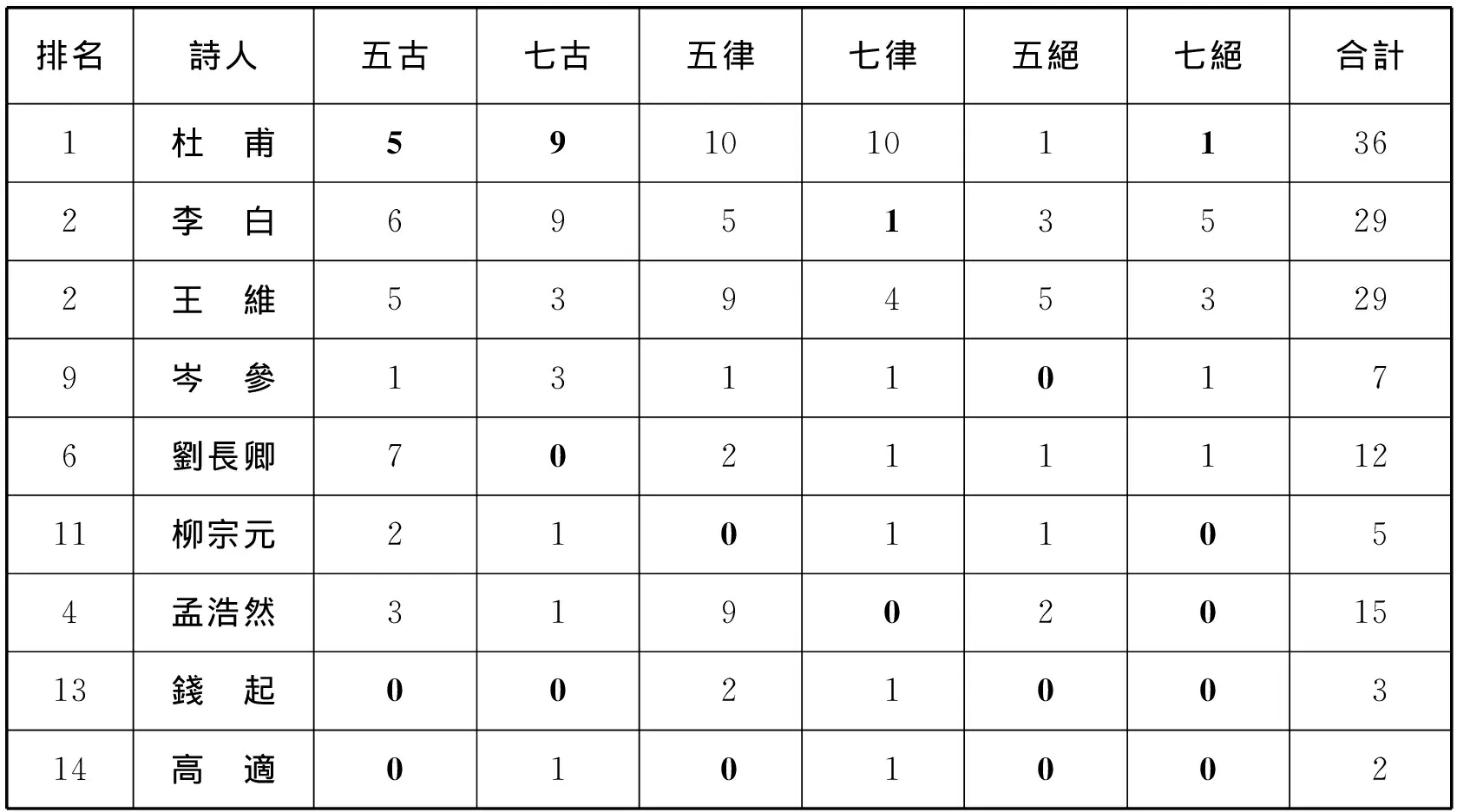

其次,《別裁集》重訂本選詩20卷計1940首,[注]沈德潛在《重訂唐詩別裁集序》自言“成詩二十卷,得詩一千九百二十八章”,但筆者依據香港中華書局1977年出版的《別裁集》教忠堂本,實際統計各體選詩數量爲1940首。推論實際數目所以與序言之所以有出入,或許是因版本不同所致,抑或是沈氏對於“一題數首”的詩作統計有誤使然。稱得上是一部體大思精的選本。由於選詩數量龐大,加以表列“諸體兼選”的詩人,入選數量又集中在選本的前15名,大大提高了詩家“諸體兼選”的機率。相對的,若選詩數量大幅精簡,“諸體兼選”的比例是否也會隨之降低呢?取《別裁集》“諸體兼選”的詩人名單,與《唐詩三百首》[注]本文所參考的版本,爲清孫洙(蘅塘退士)原編,清陳婉俊輯注: 《唐詩三百首補注》(北京: 中國書店,1991年)。按: 依本書卷前署名“四藤吟社主人”的序文所云:“少陵《詠懷古蹟》,詩本五首,蘅塘止録其二,不免絓漏,今刻仍爲補入,俾讀者得窺全豹。”可見孫洙於杜甫《詠懷古蹟》五首,原本只録詠昭君與詠孔明二首,連帶的,陳婉俊補注本選録杜甫七律13首,但孫洙原書實則僅選10首。的選録情形比對參照,應可印證這一點。

表二 《別裁集》諸體兼選者在《唐詩三百首》的選録情形

就以上表格所列詩體而言,《唐詩三百首》較《別裁集》少了“五排”一體。由於排律結合了古詩的鋪排章法與律詩的格律聲調,在創作手法上,誠如《別裁集·凡例》所謂:“貴嚴整,貴勻稱,貴屬對工切,貴血脈動盪。”是難度頗高的詩體,也是選本中詩家“諸體兼選”的重要門檻,以韋應物與劉禹錫的詩作在《別裁集》的入選量爲例,儘管兩家分居選本的第4名與第13名,但因“五排”選録掛零,遂無緣躋身“諸體兼選”的行列。以此類推,《唐詩三百首》少了創作難度較高的五排,按理應能大幅提升詩家“諸體兼選”的機率,實則不然。表格二中,除了杜、李、王三家仍然維持“諸體兼選”的情形,其餘六位詩家,各自都有選録掛零的詩體,從中不難理解: 選本規模大小,亦即選詩數量多寡,與詩家“諸體兼選”的比例是密切相關的。換言之,選本規模愈大、選詩數量愈多,“諸體兼選”的詩家也會大幅提高,由《別裁集》有高達九位詩家“諸體兼選”,《唐詩三百首》卻僅有杜、李、王三家,足證以上所言不虛。

三、 《唐詩別裁集》“諸體兼善”的人選

(一) 杜、李兩家在《別裁集》中未能“善”的詩體

理解了選本中“諸體兼選”可能涉及的因素,包括詩家並稱與選本規模大小,何況“諸體兼選”偏重的是各體詩皆有入“選”,某位詩家即使每種詩體僅選録1首也算數,但“諸體兼善”著眼的不僅是各種詩體的選録,更強調的是能在各種詩體的創作表現上稱“善”,亦即能成爲各種詩體的創作典範。也因此,《別裁集》中“諸體兼選”並不等同於“諸體兼善”的意涵。既然杜、李、王以外的六位詩家,在《別裁集》中實際僅擅長一至兩種詩體,要探究《別裁集》真正“諸體兼善”者,還是得由選詩數量高居選本前三名的杜、李、王作進一步篩選。

結合表格一的選録數據來看,杜甫的“五、七言絕句”,李白的“七律、五排、五絕”,王維的“七絕、七古”,是三人在《別裁集》中少數僅選録個位數的詩體,而這些是否就是沈德潛所認定的杜、李、王“不工”的詩體呢?有待透過選本中的評語加以驗證。

表三 《唐詩別裁集·凡例》對杜、李、王各體詩評語

以上表格中,與杜、李、王三家相關的評論,幾乎貫穿各種詩體,少數例外的情形是:

首先,杜甫絕句被剔除在及五、七言絕句的代表詩家名單之外。此舉與表格一選杜甫的五、七言絕句僅各3首,是相互呼應的,加上沈德潛於《凡例》論及唐代詩家不能“諸體兼善”,也特別以杜甫絕句“少唱歎之音”爲例證,《別裁集》選評杜甫絕句時,也指明:“少陵絕句,直抒胸臆,自大家氣度,然以爲正聲則未也。”(卷20,頁4a),在在顯示沈德潛確實是認同“杜甫不工絕句”[注]杜甫“絕句不工”、“不足多法”的論點,明、清詩話多有論及。如明人胡應麟即有“子美於絕句無所解,不必法也。”之說。見氏著: 《詩藪》(上海: 上海古籍出版社,1979年),内編卷6,頁109。明人許學夷亦引王世貞所言:“子美七言絕變體,間爲之可耳,不足多法也。”隨後並提出己見:“子美七言絕雖是變體,然其聲調實爲唐人《竹枝》先倡……惟(轉下頁)(接上頁)五言絕失之太重,不足多法耳。”見氏著: 《詩源辯體》(北京: 人民文學出版社,1998年),卷19,頁220。清人張謙宜亦云:“(絕句)法莫備於唐人,中晚尤妙,但不當學少陵絕句,彼是變格。”之說,見氏著: 《絸齋詩談》,卷2,郭紹虞輯: 《清詩話續編》(上海: 上海古籍出版社,1983年),頁807。清人管世銘《讀雪山房唐詩序例》也主張:“少陵絕句,《逢龜年》一首而外,皆不能工,正不必曲爲之說。”見《清詩話續編》,頁1562。的論點的。

其次,對照表格一李白入選個位數的詩體來看,計有: 七律4首,五排5首,五絕5首,比對沈德潛在《凡例》所條列的各體代表詩家,李白在七律與五排都被刻意略過不提,唯獨“五絕”一體,與王維、韋應物並稱。觀《別裁集》評論李白絕句所云:“五言絕,右丞、供奉;七言絕,龍標、供奉,妙絕古今,別有天地。”(卷20,頁1a),可見李白五絕選録雖少,評價卻頗高,並不能謂之不工。但李白的七律與五排,在《別裁集》確實選録偏低,評語也多就李白“以古筆爲律體”[注]沈德潛評李白七律《鸚鵡洲》云:“以古筆爲律詩,盛唐人每有之,大歷後此調不復彈矣。”《別裁集》,卷13,頁15b。觀詩中首二聯有“鸚鵡來過吳江水,江上洲傳鸚鵡名。鸚鵡西飛隴山去,芳洲之樹何青青。”不僅對仗不工,對黏不合,加以“鸚鵡”重複三次之多,確實有“以古筆爲七律”的特質。此外,於李白五排《送儲邕之武昌》後評中,亦有:“以古風起法運作長律,太白天才,不拘繩墨乃爾。”於《秋日登揚州西靈塔》後評,再度指出:“入手高超,能以古筆爲律體。”《別裁集》,卷13,頁19a—b。評語中雖然沒有太多指責之意,但以律詩的學習典範而言,終究不足爲法。的特色而發。

進一步比較李白的五排與七律,五排猶可與杜甫、王維頡頏、雁行,[注]沈德潛於《別裁集·凡例》並未特別論及李白與王維五排成就,但選録數量則依序爲杜甫18首、王維10首、李白5首,此舉與明、清詩話論及五排,多以杜甫居冠,王維高於李白的評價是相當的。如明人胡應麟云:“盛唐排律,杜外,右丞爲冠,太白次之。”《詩藪》内編卷4,頁77。清人宋犖論唐人排律亦云:“《品彙》以太白、摩詰揭爲正宗,錢起、劉長卿録爲接武,均之不愧當家。……若夫渾涵汪洋,千彙萬狀,惟少陵一人而已。”見氏著: 《漫堂說詩》,丁福保輯: 《清詩話》(上海: 上海古籍出版社,1978年),頁418;而清人葉矯然也主張:“唐人排律……盛則右丞尤在青蓮之上,亦以逸不可及。至杜公廣大神通,壓古軼今,岑、高諸人無敢望其項背。”見氏著: 《龍性堂詩話·續集》,《清詩話續編》,頁1040。位居選本五排選録數量的第三名,且《凡例》或選本中也未有對李白“五排”的負面批評。唯獨七律,在李白傳世的詩集中僅餘8首,且誠如葛景春所言:“八首之中只有《送賀監歸四明應制》和《題雍丘崔明府丹灶》二首完全合律,其他六首不是有古風的句子就是失粘。”[注]葛景春: 《李杜之變與唐代文化轉型》(鄭州: 大象出版社,2009年),頁85。李白七律所以不工者在此。明、清詩話遂多將李白七律歸於“變體”[注]明人許學夷論李白七律時,先引王世貞之言:“太白之七言律,變體,不足多法。”其後另附按語:“太白七言律,集中僅得八篇。駘蕩自然,不假雕飾,雖入小變,要亦非淺才可到也。”見《詩源辯體》,卷18,頁205。許學夷按語雖頗有迴護李白之意,卻仍不得不承認李白七律爲“變”體。清人趙翼也指出李白詩集中,“古詩多,律詩少”的現象,且“七言亦多絕句,而律詩猶少”,與孟浩然同樣“不專以此(指七律)見長也。”見氏著: 《甌北詩話》,《清詩話續編》,頁1139、1341。一派,不足多法。由《別裁集》卷前《凡例》論七律代表詩家時,隻字未提李白,評李白七律,也指出其有“以古筆爲律”(卷13,頁15b)的特質,可見沈德潛雖未明言李白“七律不工”,實亦有以其七律爲變體之意。但《別裁集》於李白現存8首七律選録4首,入選比例頗高,推論箇中緣由,應有“因人存詩”之意在,猶如杜甫絕句即使不工,《別裁集》同樣選録杜甫五、七言絕各3首;又如《孟浩然集》現存七律僅有4首,[注]孟浩然現存4首七律,分別爲: 《登安陽城樓》、《歲除夜有懷》、《登萬歲樓》、《春情》。參見孟浩然著,徐鵬編校: 《孟浩然集校注》(北京: 人民文學出版社,1998年),頁278—281。評價亦不高,[注]明胡震亨曾言:“盛唐名家稱王、孟、高、岑,獨七言律祧孟,進李頎,應稱王、李、岑、高云。”將孟浩然排除在七言律詩名家之列。見氏著: 《唐音癸籤》(上海: 上海古籍出版社,1981年),卷10,頁93。明人許學夷綜論孟浩然詩作,也指出:“孟浩然古、律之詩,五言爲勝。”並引用王世貞之言:“浩然句不能出五字外,篇不能出四十字外,此其所短。”許學夷以爲此說“深得之矣”。參見《詩源辯體》,卷16,頁163。此外,清人趙翼也基於李白、孟浩然詩集中的七律創作量少,故而推論二人“尚不專以此見長也”。參見《甌北詩話》,《清詩話續編》,頁1341。沈德潛仍然選録《登安陽城樓》1首,應該也是基於“因人存詩”所致,並藉由“諸體兼選”的方式,形塑孟浩然足以和王維並稱“王、孟”的詩學意義。

由於“諸體兼善”必須以“無任何詩體不工”爲前提,既然杜甫“不工絕句”,李白“不工七律”,然則《別裁集》中“諸體兼善”的可能人選,僅餘王維一人。

(二) 王維在《別裁集》中的諸體選評情形

檢視王維詩在表格一的選録情形,除了七絕僅録4首,七古選録9首,其餘詩體都有兩位數以上的入選量。這是否可以得出: 沈德潛認爲“王維不工七絕與七古”的結論呢?實則未必!

沈德潛在《別裁集·凡例》論及唐代長於七古與七絕的名家中,皆可見王維的身影,選本中論及王維七古時,也指出其工於“隊仗”,具盛唐詩之特質,兼有門徑可尋;[注]沈德潛評《老將行》云:“此種詩,純以隊仗勝。學詩者不能從李、杜入,右丞、常侍(高適),自有門徑可尋。”《別裁集》,卷5,頁26b;評《同崔傅答賢弟》則云:“寓疏蕩於隊仗之中,此盛唐人身分。”《別裁集》,卷5,頁28b。選評高適七古時,更連帶指出:“李、杜外,高、岑、王、李,七言古中最矯健者。”(卷5,頁12b)。可見王維七古雖然未能如李白般“鞭撻海岳”,或如杜甫般“沈雄激壯”,僅與李頎、高適、岑參並列爲唐人七古四體之一,“以馳騁有餘,安詳合度”著稱,但無論如何,仍是有足以稱“善”的特點。

七古之外,王維七絕在《別裁集》僅選入4首,《凡例》也以“悽惋之調”一語概括之,似乎不甚著意。但王維長於七絕,實爲後世諸家所盛稱,[注]觀明、清詩家論及“唐人七絕壓卷”時,王維《送元二使安西》(又名《渭城曲》)即爲熱門討論名單之一,加以七絕尚語近情遙、含蓄不露,王維七絕多能近之,故而常與李白、王昌齡並稱,如清人管世銘《讀雪山房唐詩序例》論“七絕”代表詩家云:“摩詰、少伯、太白三家,鼎足而立,美不勝收。”《清詩話續編》,頁1561。又如高步瀛綜論“絕句”亦云:“盛唐摩詰、龍標、太白尤能擅長。”參見氏著: 《唐宋詩舉要》(上海: 上海古籍出版社,1999年),卷8,頁752。《別裁集》也援引王士禛(字漁洋,1634—1711)標舉王維《送元二使安西》爲“七絕壓卷”,[注]沈德潛於王之渙《涼州詞》後評中,援引李攀龍、王世貞、王士禛等人對“七絕壓卷”的看法,由於討論的詩作集中在盛唐,沈德潛遂補列中、晚唐詩家名作,如李益“回樂峰前”(《夜上受降城聞笛》);劉禹錫“山圍故國”(《石頭城》);杜牧“煙籠寒水”(《泊秦淮》);鄭谷“揚子江頭”(《淮上與友人別》)作爲接武盛唐之作,詳見《別裁集》,卷19,頁27a。可見沈德潛並無貶抑王維七絕之意。結合王維七絕在《別裁集》的選録數量偏低,但在五絕的選録卻高達16首,遠邁其他詩家所常見的一至二首的情況來看,應是沈德潛有意調節王維絕句的入選總量,避免王維的絕句有選録過多之嫌。猶如李白雖然五、七言絕並長,其七絕在《別裁集》中選録20首,高居選本之冠,但於五絕一體卻僅選録5首,明顯可見沈德潛刻意分配、調整各家入選量的痕跡,據此可見,王維的五絕與李白七絕,雖然同樣選録偏低,卻未必是不工所致。

此外,表格三的“五排”一體,王維雖未列入代表詩家名單。但以入選數量而言,《別裁集》選録王維五排10首,僅次於杜甫的18首,高於李白的5首,與明、清詩話論及五排,多以杜甫居冠,王維其次,李白又居次的評價是相當的。何況王維五排雖然未能如杜甫般“瑰奇宏麗,變動開合”(《別裁集·凡例》),但誠如清人李因培(1717—1767)《唐詩觀瀾集》所謂:

右丞五排,秀色外腴,灝氣内充,由其天才敏妙,盡得風流,氣骨遂爲所掩,一變而入郎錢,秀麗勝而沈厚之氣亦減,此風氣之一關也。[注]清人李因培: 《唐詩觀瀾集》評王維《奉和聖製慶元元皇帝玉像之作應制》,卷10,頁20a。本書卷前標明爲乾隆二十四年(己卯,1759)鐫板。美國哈佛大學燕京圖書館數位典藏。

王維五排“秀色外腴,灝氣内充”的特質,實亦有足以名世動人之處,《別裁集》卷前《凡例》雖未特別提及,但以選録數量與歷來評論而言,王維的五排確實是足以名世、稱善的。

要之,由“諸體兼善”的角度來看,杜甫絕句在《別裁集》的選録偏低,沈德潛也以其“少唱歎之音”而列爲唐代詩家“不能諸體兼善”的例證。另一方面,李白七律因創作量少,加以多運古體入律而被視爲“變體”,不足多法,沈德潛《別裁集》雖刻意選録4首以存其詩,但七律仍是李白未能稱“善”的詩體。相形之下,沈德潛在《別裁集》卷前《凡例》中,雖未將王維五排列入代表詩家名單,但選録數量僅次於杜甫;七絕雖僅選録4首,應是有意中和、調節王維五絕選録過多所致。透過以上層層篩選,可見《別裁集》中的五排與七絕,並非王維未能兼“善”的詩體。

釐清了王維的五排、七絕在《別裁集》選録雖然偏低,並非王維不“善”所致後,綜觀《別裁集》中,也屢見論及王維各體詩之殊勝處,如:

意太深,氣太渾,色太濃,詩家一病,故曰穆如清風。右丞詩每從不著力處得之。(王維五古總論,卷1,頁10b)

寓疏蕩於隊仗之中,此盛唐人身分。(七古《同崔傅答賢弟》,卷5,頁28b)

此種詩,純以隊仗勝,學詩者不能從李、杜入,右丞、常侍,自有門徑可尋。(七古《老將行》,卷5,頁26b)

右丞五言律有二種,一種以清遠勝,如“行到水窮處,坐看雲起時”是也;一種以雄渾勝,如“天官動將星,漢地柳條青”是也,當分別觀之。(王維五律總論,卷9,頁17b)

章法句法字法,俱臻絕頂,盛唐詩中亦不多見。(五律《觀獵》後評,卷9,頁24a)

(七律)詩貴一語百媚,大歷十子是也;尤貴一語百情,少陵、摩詰是也。(卷14,頁15b,盧綸《長安春望》後評)

諸詠聲息臭味,迥出常格之外,任後人摹仿不到,其故難知。(五絕《鳥鳴澗》後評,卷19,頁5a)

除了引文所列舉王維各體詩的正面評論之外,沈德潛在論及其他詩家創作時,也屢以王維作爲評斷的基準。如論孟浩然五律“從靜悟得之,故語淡而味終不薄”,但與王維的渾厚相較,“尚非魯、衛”(卷1,頁16b),是未足與王維並駕齊驅的;評高適七古,也再度標舉“高、岑、王、李”四家是“七言古中最矯健者”(卷5,頁12b);論李頎七律,雖稱其爲“安和正聲”,但整體而論,又“難與少陵、右丞比肩”(卷13,頁10a),可見王維與杜甫才是七律的當行本色。

綜觀沈德潛對王維諸體詩稱“善”之論,洵非一家之言,可謂有識之見。印證清人牟願相(?—?)《小澥草堂雜論詩》所謂:“唐人諸體詩都臻工妙者,惟王摩詰一人”,[注]清人牟願相: 《小澥草堂雜論詩》,見《清詩話續編》,頁918。認爲王維是唐代詩家中唯一“諸體工妙”者;此外,歸納乾隆年間管世銘(1738—1798)《讀雪山房唐詩序例》對王維各體詩之評論,實亦有“王維兼善諸體詩”之意,其云:

(五古)詩境究貴在悟,五言尤然。王維、孟浩然逸才妙悟,笙磬同音。並時劉眘虛、常建、李頎、王昌齡、丘爲、綦毋潛、儲光羲之徒,遙相應和,共一宗風,正始之音,于兹爲盛。(《清詩話續編》,頁1545)

(七古)王摩詰善能錯綜子史,而言不欲盡,詞旨温麗,音節鏗鏘,蔚然爲一朝冠冕。(《清詩話續編》,頁1548)

(五律)“藍田日暖,良玉生煙”,此最五言勝境也。王摩詰殆篇篇不愧此意。(《清詩話續編》,頁1550)

(七律)王右丞精深華妙,獨出冠時,終唐之世,與少陵分席而坐者,一人而已矣。(《清詩話續編》,頁1553)

(五排)王摩詰之舂容,李青蓮之灑落,岑嘉州之奇警,高達夫之沈著,長律中缺一不可。(《清詩話續編》,頁1559)

(五絕)王維妙悟,李白天才,即以五言絕句一體論之,亦古今之岱、華也。(《清詩話續編》,頁1560)

(七絕)摩詰、少伯、太白三家,鼎足而立,美不勝收。(《清詩話續編》,頁1561)

儘管王維在以上諸體詩的成就並非“獨冠”全唐,而是與其他詩家並稱或鼎立,但就引文中的七種詩體評價來看,王維確實無愧於“諸體兼善”的名號。相形之下,管世銘也特別指出李白的七律與五排“寥寥數篇而已”,而杜甫即使在七古、七律與五排的成就稱得上是“古今無兩”,但若以絕句而論,“《逢龜年》(按: 指《江南逢李龜年》)一首而外,皆不能工,正不必曲爲之說。”[注]以上管世銘《讀雪山房唐詩序例》論李白律詩,見《清詩話續編》,頁1559;論杜詩七古、七律與五排三種詩體部分,見《清詩話續編》,頁1559;論杜甫絕句部分,見《清詩話續編》,頁1562。在在呼應了“李白七律不工”、“杜甫絕句不工”及“王維諸體兼善”的論點。

四、 “諸體兼善”的王維詩,何以在《別裁集》入選量次於李、杜?

由於選本中的“諸體兼善”者,必須以“諸體兼選”爲前提,筆者遂先由《別裁集》諸體兼選的九位詩家進行檢視,篩選出選本中“諸體兼選”卻未必能“兼善”的六位詩家: 岑參、劉長卿、柳宗元、孟浩然、錢起、高適,再由“杜甫不工絕句”與“李白七律質量偏低”的條件,將李、杜兩家剔除在“諸體兼善”的名單之外,緊接著歸納《別裁集》中對王維各體詩的選評要點,從而得出: 王維才是《別裁集》中足以符膺“諸體兼善”的詩家。

但令人不免存疑的是: 王維若是《別裁集》中唯一“諸體兼善”的詩人,何以詩作在《別裁集》的入選數量,卻是低於杜、李兩家而屈居第三呢?

首先,就選詩理念而言,沈德潛於《重訂唐詩別裁集序》即表明其編選宗旨:“要藉以扶掖雅正,使人知唐詩中有鯨魚碧海、巨刃摩天之觀”,而唐代詩家中最足以展現鯨魚碧海、巨刃摩天之觀者,莫過於李白、杜甫兩家。卷前《凡例》故而倡言:“是集以李、杜爲宗”,冀能有別於康熙年間王士禛所編選的《唐賢三昧集》所謂:“取司空表聖‘不著一字、盡得風流’;嚴滄浪‘羚羊挂角,無跡可求’之意”。由於論詩專主“神韻”,王士禛選録最多的前兩位詩人是王維、孟浩然,李、杜兩家詩則被排除在外。儘管沈德潛在序文中自言:“新城(指王士禛)所取,亦兼及焉。”並未刻意貶抑王士禛的選詩理念,甚至兼取《唐賢三昧集》的選詩旨趣,但《別裁集》畢竟是一本“以李、杜爲宗”的唐詩選本,也因此,書中以杜甫、李白詩選録總數居於前兩名,王維入選量則墊於兩家之後,應該是可以理解的。

再者,比對表格三所條列的杜、李、王三家詩評語,可見王維雖然“諸體兼善”,但因多處於各種詩體的發展階段,遂常與諸家分席、並列。如五古與孟浩然、儲光羲、韋應物、柳宗元並爲“學陶”者;七古與李頎、高適、岑參同屬“馳騁有餘,安詳合度”之一體;五律與李白、孟浩然“並推極勝”,七律也與李頎的“舂容大雅”列爲同調(引文請參見《凡例》)。相形之下,李、杜兩家(尤其是杜甫)的創作成就,則處於詩體發展的顛峰,極盡詩體變化之能事。歸納《別裁集·凡例》論李白五言古詩,謂其爲唐人中“能復古者”,而杜甫“材力標舉,篇幅恢張,縱橫揮霍”的特質,改變了漢五古“優柔善入,婉而多風”的樣貌。至於七古,李白的“非人力可及”與杜甫盡洩“天地渾奧之氣”,自成一體,比其他詩家更加雄偉壯觀。此外,論杜甫五律爲“獨開生面”、“超然拔萃”,七律爲“一時盡掩諸家”,五排更是“後此無能爲役”,堪稱是三種詩體中創作成就最高者。尤其是七律一體,沈德潛雖然有“少陵、右丞比肩”[注]沈德潛將王維與杜甫七律並稱,觀其論李頎七律云:“東川七律,故難與少陵、右丞比肩,然自是安和正聲。”《別裁集》,卷13,頁10a。此外,評論盧綸《長安春望》,也有:“(七律)貴一語百情,少陵、摩詰是也。”《別裁集》,卷14,頁15b。之言,但若以“七律連章體”而論,沈德潛認爲:

王摩詰七律,風格最高,復饒遠韻,爲唐代正宗,然遇杜《秋興》、《諸將》、《詠懷古跡》等篇,恐瞠乎其後,以杜能包王,王不能包杜也。(卷13,頁16a)

所謂“杜能包王,王不能包杜”,係有見於杜甫連章七律的開創性,實有王維所不能及者。何況若以七律創作數量而論,王維詩集僅存20首,杜甫卻高達151首,[注]王維七律數量,係按清趙殿成: 《王右丞集箋注》(臺北: 中華書局,1985年)一書進行統計,而杜甫七律數量,則以清浦起龍: 《讀杜心解》(北京: 中華書局,2000年)一書爲準。兩者相差數倍。另一面,儘管王維未有“不工”的詩體,但除了絕句一體極盡精妙之能事外,其他多處於唐詩發展階段,承先之力有餘,開創之功則嫌不足,反映在《別裁集》選詩總量上,王維的104首,遂不得不殿於杜甫的255首、李白的140首之後,由此不難理解,清人賀裳(—1681—)何以有:“唐無李、杜,摩詰便應首推”[注]賀裳: 《載酒園詩話·又編》論王維,見《清詩話續編》,頁309。的慨嘆,但也正因有杜、李的變動開闔、超然拔萃,集各種詩體變化之能事,以致王維縱能“諸體兼善”,終究不及杜、李兩家的登峰造極、雄偉可觀。[注]明人胡應麟論唐代七言歌行發展,指出:“高、岑、王、李,音節鮮明,情致委折,濃纖修短,得衷合度,暢乎,然而未大也。太白、少陵,大而化矣,能事畢矣。”認爲連同王維在内的“王、李、高、岑”四家,仍處於七言歌行的發展階段,所謂“未大也”,主張七言歌行的發展極致,仍應歸結於杜、李兩家。見《詩藪》,内編卷3,頁50。

另一個必須釐清的問題是,自北宋秦觀(1049—1100)標舉杜詩爲“集大成”,[注]秦觀《韓愈論》云:“杜子美之於詩,實積衆家之長,適其時而已。……嗚呼,杜氏、韓氏,亦集詩文之大成者歟!”見徐培均箋注: 《淮海集箋注》(上海: 上海古籍出版社,1994年),卷22,頁751—752。南宋楊萬里(1127—1206)又推尊杜甫爲“詩聖”,[注]楊萬里《江西宗派詩序》云:“蘇、李之詩,子列子之御風也;杜、黄之詩,靈均之乘桂舟、駕玉車也。無待者,神於詩者歟?有待而未嘗有待者,聖於詩者歟?”見氏著: 《誠齋集》(臺北: 臺灣商務印書館,1967年),卷79,頁12。秦、楊兩人之說深植人心後,難免讓人産生杜詩“無所不包,無所不能”的印象,與“杜甫不工絕句”的事實是有落差的,也與王維“諸體兼善”的評價扞格、牴觸,究竟“集大成”與“諸體兼善”在本質上有何不同呢?

深入探究秦觀所論杜詩之“集大成”内容:

昔蘇武、李陵之詩長於高妙,曹植、劉公幹之詩長於豪逸,陶潛、阮籍之詩長於沖澹,謝靈運、鮑照之詩長於峻潔,徐陵、庾信之詩長於藻麗。於是杜子美者,窮高妙之格,極豪逸之氣,包沖澹之趣,兼峻潔之姿,備藻麗之態,而諸家之作所不及焉。然不集諸家之長,杜氏亦不能獨至於斯也。[注]秦觀: 《韓愈論》,《淮海集箋注》,卷22,頁751—752。

引文中的高妙、豪逸、沖澹、峻潔、藻麗等詞彙,都是針對詩作的創作風格立論,故秦觀謂杜詩能“集諸家之長”,是指杜詩兼具前代詩家創作風格的特質。但“諸體兼善”所著重的,是詩家能否兼擅古、近體詩的創作要點。[注]《別裁集·凡例》論五古之“優柔善入,婉而多風”;初唐七古之“風調可歌”;七律“平敍易於徑直,雕鏤失之佻巧;”五言長律之“貴嚴整,貴勻稱,貴屬對工切,貴血脈動蕩”;與論七絕之“貴言微旨遠,語淺情深”,都是就各種詩體的創作要點而發。換言之,杜詩之“集大成”是就詩作風格而論,乃推崇杜甫能兼具前代各家詩作的風格、特色。但若由“諸體兼善”的角度立論,既然杜甫不擅長絕句,也就稱不上是“諸體兼善”了。從而可知: 杜甫詩之“集大成”,與王維詩之“諸體兼善”,既然兩者指涉的内容不同,也就不存在語意矛盾或牴觸的問題了。

五、 結 論

《別裁集》是一本按五古、七古、五律、七律、五排、五絕、七絕共七種詩體分卷編次的唐詩選本,爲了讓讀者透過選本掌握不同詩體的創作要點,沈德潛對唐代詩家採取了“録其所長,遺其所短”的選詩策略,亦即各種詩體分別選録足以爲式的詩家,作爲“學詩者發軔之助”(《別裁集·凡例》),從中亦可得見沈德潛對唐代詩家創作成就的品評與論斷。

本文由沈德潛在《別裁集》卷前《凡例》所謂:“唐人詩,無論大家名家,不能諸體兼善”說延伸探討: 倘若唐人詩確如沈德潛所言,並未有能“兼善”各種詩體的詩人,何以《別裁集》在分卷的七種詩體中,有高達九位詩家有“各體兼選”,亦即每種詩體都至少選録一首的情形?本文透過選本《凡例》與相關評語進行爬梳後發現: 杜、李、王以外的六位詩人,存在著“詩家並稱”或“因人存詩”等因素,加以《別裁集》選本規模龐大,選詩數量近兩千首,導致選本中有多位詩家出現“諸體兼選”的情形。

然而,“諸體兼選”所重者在“選”,“諸體兼善”則是各種詩體皆能稱善,至少不能有負評爲前提。進一步比對《別裁集》的相關評語後發現: 杜甫有“絕句不工”之論,李白七律有“以古筆爲律”之目,因而杜甫的五、七言絕在《別裁集》中僅各録3首,李白的七律也只收4首,可見《別裁集》中唯一符合“諸體兼選”且無“不工”之目者,唯有王維一人。但由於王維的詩歌創作成就,多處於詩體發展階段,未能如杜、李兩家已臻詩體發展之大觀,是以常見沈德潛將王維與其他詩家並美、共稱;加上《別裁集》是一本“以李、杜爲宗”的選本,王維詩的整體入選量與在選本中的地位,遂不免爲杜、李兩家所掩,讓人忽略了王維諸體詩“皆臻工妙”的特長。

大體而言,明、清時期的唐詩選本,除了康熙年間王士禛的《唐賢三昧集》,因刻意不選李、杜改尊王、孟,以致王維詩在《唐賢三昧集》選録最多,成爲明、清時期的唐詩選本特例,其餘諸家所選的王維詩,多位於杜、李兩家之後,殿居第三,或者與李白並列第二。除了本文所討論的《別裁集》之外,其他如明代李攀龍(1514—1570)《古今詩刪·唐詩選》,晚明鍾惺(1581—1624)、譚元春(1586—1637)合選的《唐詩歸》,明清之際的唐汝詢《唐詩解》,王夫之(1619—1692)《唐詩評選》,清初王堯衢《唐詩合解》,乾隆年間宋宗元《網師園唐詩箋》、楊逢春(1709—?)《唐詩繹》,孫洙(1711—1778)《唐詩三百首》,甚至民初的高步瀛(1873—1940)《唐宋詩舉要》之“唐詩選”部分,都是形成杜甫、李白、王維鼎立三強的局面。表面上,王維似乎屈居於杜、李之下,但王維現存詩作僅374首,[注]數量統計,係參考趙殿成: 《王右丞集箋注》,其中王維五古112首,七古22首,五律103首,七律20首,五排40首,五絕48首,六絕7首,七絕22首,合計374首。遠低於杜甫詩集的1458首與李白詩集的987首,[注]杜、李兩家現存詩作數量,因有逸詩或僞作的爭議,加以不同版本所得的數據也略有不同,杜甫詩1458首是按清人浦起龍《讀杜心解》所統計的數據,而李白詩987首,則是參考清人王琦輯注《李太白集注》,《景印文淵閣四庫全書》集部第1067册(臺北: 臺灣商務印書館,1986年)統計而得。仍足以和杜、李並列三強,可見其詩作的重要性與藝術性,實頗受詩評家的青睞。透過唐詩選本來重新省視、定位王維詩作,應不失爲一條具體可行的徑路。