王引之《楚辭》評點辨僞

——兼論清末時期善本觀念的轉變*

陳鴻圖

提 要

關鍵詞: 王引之 《楚辭》 辨僞 評點 王欣夫

一、 前 言

王引之(1766—1834),字伯申,號曼卿,清代訓詁大家王念孫(1744—1832)之長子。王念孫字懷祖,號石臞,精通文字、音韻、訓詁之學,是清代乾嘉學派的代表人物。王引之治學一本庭訓,尤深於名物詁訓之學,[注]張舜徽: 《清人文集別録》(北京: 中華書局,1963年),卷九,頁249。據劉盼遂(1896—1966)《高郵王氏父子著述考》一文的著録,題稱王氏父子撰作者共72種,當中未刊各種著作計有52種,[注]以上據劉盼遂《高郵王氏父子著述考》一文著録統計,未刊著作包括未刻、點勘和佚亡三類在内。收入羅振玉輯印: 《高郵王氏遺書》(南京: 江蘇古籍出版社,2000年),附録,頁64—70。然而王引之生前與其父付梓者主要有《讀書雜志》、《廣雅疏證》、《經義述聞》和《經傳釋詞》四種,可見二人歿後留下的遺稿多未整理出版。1922年,羅振玉(1866—1940)購得王氏父子未刊稿一箱後,將部分内容整理成《高郵王氏遺書》,是首次將王氏父子遺稿刊刻公諸於世。然時至今日,王氏父子的手稿仍多未刊布,且散落不同地方。其中,傅增湘(1872—1949)曾於1912年購得一部題署王引之的《楚辭》評點,[注]批校本,一般是指批本和校本的統稱,見陳先行、石菲: 《明清稿抄本鑒定》(上海: 上海古籍出版社,2009年,頁83。),本書批校《楚辭》以批語居多,但内容多屬評論性質,故張元濟稱之爲“評點”,《楚辭文獻叢刊》循而未改,本文爲便論述,亦沿此稱之。後來歸藏於張元濟(1867—1959)涵芬樓。根據張元濟的記載,是書卷末有題稱王引之的題識,批語則寫於明人陸時雍(生卒年不詳,嘉靖二年[1523]進士)《楚辭榷》上,傅、張二人皆視作王引之所作。後來王欣夫(1901—1966)於三十年代借閲涵芬樓藏書時,將原書内容轉録於寶翰樓翻刻毛氏汲古閣《楚辭箋注》刻本上,惟後來懷疑此書乃僞托之作。近年來《楚辭文獻叢刊》刊出王欣夫鈔本,題稱“清王引之評”,[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注》,黄靈庚主編,《楚辭文獻叢刊》第11、12册(北京: 國家圖書館出版社,2014年)。編者同時論定書中的評點出自王引之雜鈔前人著作,[注]黄靈庚: 《清寶翰樓本附清王引之手評》,《楚辭文獻叢考》(北京: 國家圖書館出版社,2017年),頁216—222。而現代的古籍書目,如《中國古籍善本書目》著録時則仍稱爲前人評點,未有辨明真僞。由此可見,自王欣夫提出疑僞之說後,其論說至今仍未獲學界採納。惟考此書來歷不明,同代未見任何著録,且從未爲人所徵引,是否果爲王引之所著,誠有疑問。有見及此,本文擬於王欣夫舉證的基礎上,進一步探討是書的真僞,並將此書置於清末以來藏家崇尚名人批校本的背景下討論。下文主要分五項論述,其一,敍述王引之《楚辭》評點本之購藏與著録。其二,整理前賢對是書真僞的看法,以作後文討論的基礎。其三,從張元濟《涵芬樓燼餘書録》解題,以及評點内容兩方面提出僞作新證。其四,指出王引之《楚辭》評點作僞之來源。其五,從清末時期善本觀念的轉變看王引之評點作僞的現象。

二、 王引之《楚辭》評點本之購藏與著録

最早著録王引之《楚辭》評點一書,見於張元濟編撰之《涵芬樓燼餘書録》,現結合相關資料說明如下。據《傅增湘年譜》,張元濟與傅增湘兩人初識於1911年7月中央教育會,[注]孫英愛: 《傅增湘年譜》(保定: 河北大學中國古典文獻學碩士論文,2015年),頁20。兩人彼此志趣相投,結下了深厚的友誼。後經常携手訪尋古書,其中1912年2月在江寧書肆訪書途中,[注]此次購書者除傅、張二人外,另有日人長尾槙太郎陪伴,《涵芬樓燼餘書録》一書未有述及,見張樹年: 《張元濟年譜》(北京: 商務印書館,1991年),頁103。按: 《張元濟年譜》“長尾槙太郎”疑誤作“長尾楨太郎”,又承黄耀堃教授告知,長尾槙太郎即長尾雨山,當時商務編集顧問,長尾氏收藏甚多楚辭類書籍,京都大學文學部所藏舊版楚辭多爲長尾雨山舊藏,其中有元刊《楚辭集注》。發現三部王引之校本,[注]除上述三部王引之校藏本外,《涵芬樓燼餘書録》另收有題稱王引之稿本的《周秦名字解詁》二卷,此本未有著明何時購藏,但當與前三本來源不同。又有一部《鶡冠子》,題稱王引之校本,孫星衍舊藏。張元濟: 《涵芬樓燼餘書録》,《張元濟全集》,第8卷,(北京: 商務印書館,2009年),第8卷,頁210、489。分別是:“《戰國策》三十三卷”、“《杜詩會粹》二十四卷”和“《楚辭榷》八卷”。[注]劉盼遂《高郵王氏父子著述考》著録涵芬樓舊藏兩部王氏父子手校墨本,一部題稱“《校讀楚辭》,王念孫撰”,另一部名“《校讀杜工部草堂詩集》,王引之撰”[見劉盼遂: 《高郵王氏父子著述考》,頁48,總頁68。],二本同出涵芬樓,然《涵芬樓燼餘書録》能够對應者只有《楚辭榷》和《杜詩會粹》二書,頗疑前者即《楚辭榷》之批本,因誤題而作王引之(筆者按: 《王文簡公遺文四卷附録一卷》目下,劉氏亦誤題作王念孫撰。),後者疑即傅增湘所購王引之批校《杜詩會粹》之別稱。然因未能目驗原書,上述二書之流傳及真僞均有待進一步之研究。又,據王章濤《王念孫·王引之著述知見録》,王引之批校《杜詩會粹》現藏中國國家圖書館,見氏著《王念孫·王引之年譜》(揚州: 廣陵書社,2006年),頁385。有待他日尋檢驗之。傅增湘最先購得王引之《楚辭》評點,後來將此書歸入涵芬樓,有關各書入藏的始末,張元濟《涵芬樓燼餘書録》有詳細的記述,今撮録如下:

沅叔購得王文簡手批《楚辭》四册,又此書暨《杜詩》各一部。兩書皆不署名,而字迹實出一手,且來自一地,必爲文簡手筆無疑。沅叔自留《杜詩》(原注: 按《杜詩會粹》後亦歸涵芬樓),而以《楚辭》及此書歸於涵芬樓,因記其原委如此。[注]張元濟: 《涵芬樓燼餘書録》,頁259。

以上出自《戰國策》解題,又校稿本《杜詩會粹》另云:“傅沅叔同年與《國策》、《楚辭》同得於金陵書肆。沅叔初欲自留,嗣以余堅請,故亦並歸涵芬樓。”[注]同上,頁380。綜合以上内容,大概可知三書的購藏先後經過傅增湘的鑒定和購買,在張元濟極力爭取下才歸入涵芬樓。尤值得注意的是三書中僅《楚辭榷》一書署有“王引之”名,但傅、張二人根據筆迹同出一手,將另二書都看作王引之所作。[注]陳先行謂:“涵芬樓中的‘燼餘書’屬一、二等善本,其餘則爲普通本。”《影印〈涵芬樓燼餘書録〉稿本前言》,頁85。涵芬樓遭兵禍之前,張元濟仍不忘將以上稿本移入銀行金庫以避戰火,若上述三書非屬一、二等善本,實無必要如此珍而重之。又,傅增湘《藏園羣書經眼録》未録以上三書,未知後來對此書的真僞態度是否有改變?至於王引之《楚辭》校本的内容和面貌,張元濟另撰有《楚辭榷》解題,大約可歸結作兩點: 其一,原書評點批於明代陸時雍《楚辭榷》上,[注]《楚辭榷》,陸時雍撰、金兆清評,全書八卷,收録《離騷》、《九歌》、《天問》、《九章》、《遠游》、《卜居》、《漁父》、《九辯》、《招魂》、《大招》、《招隱士》和《反離騷》,文後附録各篇之總評。見陸時雍疏,金兆清評,《楚辭榷》,黄靈庚主編: 《楚辭文獻叢刊》第41、42册(北京: 國家圖書館出版社,2014年)。書後署有“道光十有五年八月,王引之識於秦郵研經室之北牕”之語。[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注》,頁292。其二,王引之《楚辭》評點本鈐有“竹契”、“覃溪審定”二印。[注]1951年商務印書館出版之《涵芬樓燼餘書録》未録此二印,相關記載見2017年出版之《〈涵芬樓燼餘書録〉稿本》,此處轉引自陳先行: 《影印〈涵芬樓燼餘書録〉稿本前言》,《圖書館雜志》,2017年第11期,總第319期,頁84。以上内容對瞭解王引之評點的真僞有很大的作用,下文將詳論之。

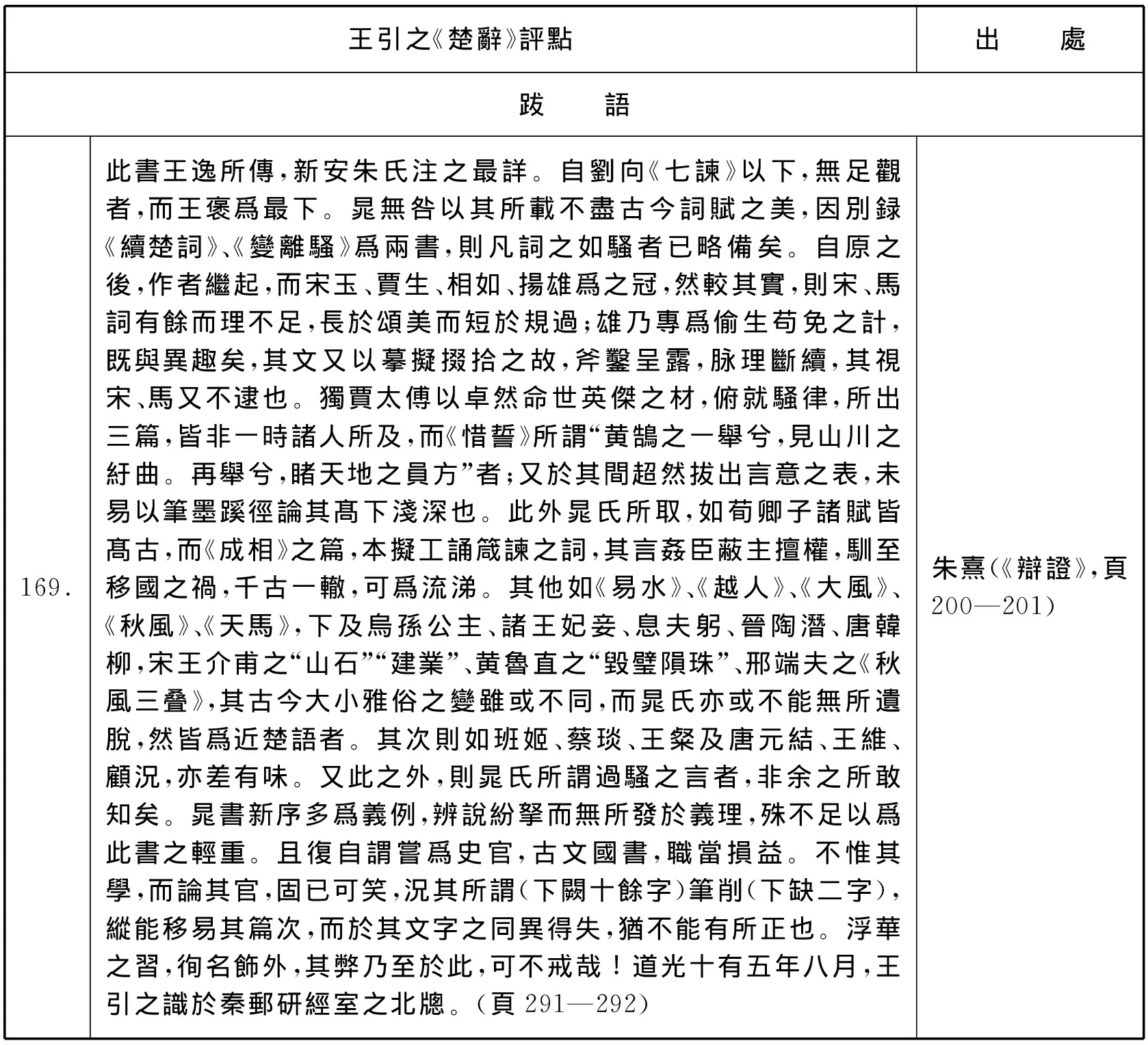

自王引之《楚辭》評點本入藏涵芬樓之後,知之者並不多,直至1935年王欣夫借閲涵芬樓藏書,得知是書出自“王文簡公手評本”,於是將原書過録於《楚辭箋注》上。王欣夫用來鈔録王引之評點的《楚辭箋注》,源出於吳郡寶翰樓翻刻毛氏汲古閣本,[注]黄靈庚: 《清寶翰樓本附清王引之手評》,《楚辭文獻叢考》,頁216。今觀此書凡十七卷,半頁九行,行十五字,小字雙行同,卷一終仍署“汲古後人毛表字奏叔依古本是正”題記,故書名雖改題作《楚辭箋注》,但審其版本應出自汲古閣刊刻洪興祖(1090—1155)《楚辭補注》(下簡稱《補注》)本。[注]按: 此書本來沒有收録《反離騷》一篇,原不便於將校本的内容直接過録,但是王欣夫仍選擇此本作爲過録本,很可能與當時《楚辭榷》一書不及《楚辭箋注》容易取得有關。由於《楚辭箋注》未收《反離騷》,文後又沒有附録各篇總評,此篇的評點和王引之的題跋均另紙録於書末。據本文統計,全書王引之評點連跋語在内合共169條,分別鈔録於《離騷》、《九歌》、《天問》、《九章》、《遠游》、《卜居》、《漁父》、《九辯》、《招魂》、《大招》、《招隱士》和《反離騷》十二篇天頭位置上。[注]有關統計詳見本文附録。王氏過録本鈐有“二十八宿硯齋藏書之印”、“秀水王大隆印”、“學禮齋藏書印”等印記,卷末則附王欣夫寫於“乙亥”、“三十八年”、“一九六零年”三篇跋記,屬王氏個人的藏品,現已入藏復旦大學圖書館。王欣夫是版本和目録名家,經其過録的手稿本原本不易取得,幸近年黄靈庚主編《楚辭文獻叢刊》首次將全書刊布,故得以一窺鈔本的面貌,同時爲本文辨僞提供了便利條件。以下即根據王欣夫的過録本,探討王引之《楚辭》評點本的真僞。

三、 前賢對王引之《楚辭》評點真僞之辨證

1935王欣夫任教於上海聖約翰大學,[注]李軍: 《王欣夫先生編年事輯稿》,載沈乃文主編: 《版本目録學研究》(北京: 北京大學出版社,2013年),第四輯,頁488。同年4月在涵芬樓藏借閲“王文簡公手評本”,繼而“用硃筆臨於常熟瞿氏滬上寄廬”,書末附有王欣夫不同時期撰寫的三篇題跋,有助於本書真僞的判斷。[注]王欣夫: 《乙亥四月跋》,《楚辭文獻叢刊》,頁292。王欣夫最初沒有懷疑評點的真僞,至1949年重檢舊藏時,方發現原書“不合王氏家法,恐是後人僞托,或別出他手而鑒之未確也。”[注]王欣夫: 《乙亥四月跋》,頁292—293。對於何謂“王氏家法”,王欣夫後來在《蛾術軒篋存善本書録》一書有進一步的闡述:“余讀(王引之)評語,均屬論文空談,絕不涉及音韻訓詁,與高郵讀書家法迥異”。[注]王欣夫: 《楚辭箋注》,《蛾術軒篋存善本書録》(上海: 上海古籍出版社,2002年),頁213—214。然而王欣夫其時對此書是否僞作仍未能完全把握,直至1960年王氏發現王引之校本題跋署“道光十有五年(1835)”,與湯金釗(1772—1856)撰寫的王引之墓志銘記載:“道光十四年(1834)十一月二十四日卒”不合,才堅定是書出自後人僞作的立場。[注]王欣夫: 《一九六〇年跋》,《楚辭文獻叢刊》,頁293。對於王欣夫提出的各項論據,《楚辭文獻叢考》一書嘗加以辯駁,其論點主要有二。其一,“涵芬樓原本已燬於戰火,無從覆核。然造假之徒,不至拙劣若此。”其二,“僅以‘不類家法’而斷之以僞作,似未亦足取信。文簡公雖訓詁家之流,其於《楚辭》藝術之道有所契合,鈔摘前人評騭之說而手録之,於情於理,皆無可置疑矣,學者反覆詳審之可也”。[注]黄靈庚: 《清寶翰樓本附清王引之手評》,《楚辭文獻叢考》,頁216—222。就第一點而言,1932年涵芬樓遭日軍炮火焚毀,損失大量珍本古籍,但張元濟事先已將涵芬樓藏書中最珍貴的善本移藏於上海金城銀行保險庫,方免全遭兵燹之災。[注]張元濟: 《涵芬樓燼餘書録序》,頁145。陳先行: 《影印〈涵芬樓燼餘書録〉稿本前言》,頁84。戰後張元濟收拾“善本之存,亦僅此數十篋焉。題曰‘燼餘’,所以志痛也”,[注]張元濟: 《涵芬樓燼餘書録序》,頁146。《涵芬樓燼餘書録》一書正是當年轉移保存的善本書目,王引之原稿本實未毀於戰火,否則張元濟無法事後將是書編入書録中。復考王欣夫首次鈔録涵芬樓本是在1935年,[注]王欣夫: 《乙亥四月跋》,頁292。王欣夫: 《楚辭箋注十七卷》,頁213。涵芬樓遭毀壞卻在3年前,更可以證明王引之的評點本是當年的燼餘之書。至於鈔本能否反映原稿的面貌,可以對比張元濟在整理涵芬樓燼餘之書時手録的王引之題跋。此題跋收録於《涵芬樓燼餘書録》内,筆者取之比對王欣夫鈔録在《楚辭箋注》上的原跋,發現兩者不論内容以至闕字位置幾乎隻字不差。[注]就闕字而言,題跋“況其所”下闕十餘字,“筆削”下闕二字,兩人記載相同。而且,《楚辭榷》全篇只録至《反離騷》,與王欣夫鈔本正同。兩書雖未能相核,但同出一本應沒有疑問。上世紀五十年代,涵芬樓燼餘善本藏書移交北京圖書館(現稱中國國家圖書館)保管,筆者嘗據此查閲該館藏目,惜未見原校本之踪迹。[注]《北京圖書館古籍善本書目·集部》著録一部明末刻本《楚辭榷》,該著録僅稱“明陸時雍疏,金兆清評”,似非張元濟涵芬樓藏王引之評點本。見《北京圖書館古籍善本書目》(北京: 書目文獻出版社,1987年),頁1991。又陳先行謂:“由於《北京圖書館善本書目》《中國古籍善本書目》對《涵芬樓燼餘書録》之著録有所改動,宋元本的實際存量與此統計亦有所出入。”(陳先行: 《影印〈涵芬樓燼餘書録〉稿本前言》,頁85注1。)按此則《北京圖書館古籍善本書目》或未能反映涵芬樓庋藏善本之完整面貌。原書究竟下落何處,今難以稽考,但從王欣夫當年鈔録的涵芬樓全書,尚可窺探原書的面貌。至於上文提出的第二個反駁,實際上牽涉如何論證原書内容真僞的問題,由於過去王欣夫的鈔本未曾刊印,無法根據原本一一核實,現在《楚辭文獻叢刊》已將王欣夫的鈔本刊行,對於判定王引之評點的真僞有莫大的幫助。

四、 王引之《楚辭》評點僞作新證

自王欣夫斷定王引之的評點出自後人僞作之後,其說法並未獲得學界一致的採納。《楚辭文獻叢刊》著録鈔本逕稱“王引之評”,固然不視之爲僞本;《中國古籍善本書目·楚辭類》題作“清初毛氏汲古閣刻寶翰樓印本 王大隆跋并録前人批點”,[注]中國古籍善本書目編輯委員會編: 《中國古籍善本書目·集部·楚辭類》(上海: 上海古籍出版社,1989年),頁4。也未有沿循王欣夫的僞托之說,至於編目將王引之的評點改作“前人批點”,更說明編者對王欣夫的僞作之說仍抱存疑態度。有見及此,下文將在王欣夫舉證的基礎上,從《涵芬樓燼餘書録》各書解題,以及評點内容兩方面提出僞作新證。

(一) 從《涵芬樓燼餘書録》看王引之《楚辭》評點本的作僞

前文曾述及,載録王引之《楚辭》評點本的《楚辭榷》上原鈐有“竹契”、“覃溪審定”二印。“竹契”雖然未知出自何人印鑒,但“覃溪審定”則明顯與翁方綱有關,《涵芬樓燼餘書録》將此書看作“翁覃溪舊藏”,蓋即根據此一藏印而定。然而張元濟並未進一步對翁方綱和王引之的關係作進一步考察,以致未能揭露書中僞作的漏洞。翁方綱(1733—1818),字正三,號覃溪,一號寶蘇、蘇齋等,清代著名文學家和金石家。有關王引之與翁方綱的來往,在王引之《翁覃溪閣學手札跋》一文有提及。[注]王引之: 《翁覃溪閣學手札跋》,《王文簡公文集》,收入羅振玉輯印: 《高郵王氏遺書》(南京: 江蘇古籍出版社,2000年),卷三,頁204。據王引之所述,他隨父在京期間曾經面謁翁氏,[注]沈津繫此條於嘉慶四年(1799),見《翁方綱年譜》(臺北:“中研院”文哲所,2002),頁374。王章濤《王念孫·王引之年譜》則置於乾隆四十五年(1789),頁75。並當面呈上所著《尚書》詁訓諸條,故而深得翁氏的賞識。[注]王引之: 《翁覃溪閣學手札跋》,頁204。王引之將個人的著作呈交予翁氏審訂,顯示出兩人之間曾有學術交誼,故不能排除翁氏或藏有王引之手稿的可能。[注]按: 本書完成評點在前,經過翁方綱“審定”在後,故書中才有“覃溪審定”鈐印。據此不太可能是王引之在翁氏藏書上手批,反而暗示本書出自翁氏庋藏。然而本書所鈐藏印既稱“覃溪審定”,則本書評點理應經過翁方綱“審定”,惟綜觀全書評點皆未見翁氏“審定”的痕跡。而且,根據沈津所編《翁方綱年譜》,翁氏卒於嘉慶二十三年戊寅(1818),享壽八十八歲,[注]沈津: 《翁方綱年譜》,頁490。而王引之《楚辭》評點的題跋則署於“道光十又五年(1835)”,是時翁氏已歿,自不可能預見且又可以“審定”王引之在十七年後撰作的《楚辭》評點,此其可疑者一。

其次,王引之題跋宣稱“識於秦郵研經室之北牕”,考“秦郵”即“高郵”之別稱,檢王引之現存各種已刊本和稿本等著作,[注]筆者查閲之書包括羅振玉輯印《高郵王氏遺書》、李宗焜《景印解說高郵王氏父子手稿》和陳秉才、張玉範編《北京大學圖書館稿本叢書》收録之《王念孫手稿》等。都未見在著作題署中使用“秦郵”一名。至於王引之“研經室”的室名更是首見於此,[注]按: 據王章濤《王念孫·王引之字號、齋館》一文,未見“研經室”之名,見氏著《王念孫·王引之年譜》,頁1—2。而奇怪的是此一名稱與其師阮元(1764—1849)的室名相同。王引之曾經問學於阮元,[注]阮元爲王引之師,見《經籍纂詁序》言:“囊者戴原庶常、朱笥河學士,皆欲纂集傅注,以示季者,未及成編。吾師雲臺先生,欲與孫淵如編修、朱少河孝廉共成之,亦未果。”《高郵王氏遺書》,頁198。阮元在爲王引之《經義述聞》作序時稱“既而伯申及余門”,此序作於嘉慶十二年(1807),當時王引之早已歸在阮氏門下。[注]按:“揅”與“研”通,阮元自云:“室名‘揅經’者,余幼學以經爲近也。”此序末署道光三年(1823),推知阮元不遲於此年以“揅經室”爲名。見阮元撰,鄧經元點校: 《揅經室集·揅經室集自序》(北京: 中華書局,1993年),頁1。一般而言,室名是本人的代稱,大多會謹慎地選擇,何況作爲阮元弟子的王引之在知道本師室名之下,仍在個人著述中起用相同的名稱,未免有所唐突,此其可疑者二。

(二) 從王引之《楚辭》評點内容看其作僞

據本文附録統計,王引之《楚辭》評點連跋語在内合共169條,絕大部分都是評論《楚辭》文章筆法和章旨大義,涉及文本校勘的只有3則,[注]見附録第91條、133條、161條。與訓詁文字有關的内容更幾乎不見,難怪乎王欣夫視之爲“不合家法”。又,鈔本除卷末跋語署有“王引之”外,評點内容沒有任何王引之的案語,跟現存王引之各類著作中每每增入“引之案/曰”的做法不相契合。[注]如張錦少指出上海圖書館藏王念孫《管子》校本,部分改訂屬王引之所書,並以“謹案”、“引之案”標明。見張錦少: 《王念孫〈管子〉校本研究》,《王念孫古籍校本研究》(上海: 上海古籍出版社,2014年),頁214。虞萬里亦發現《王念孫手稿》一書中有“引之案”者18條,見氏著《王氏父子著述體式與〈經義述聞〉著作權公案》,2015年第4輯,總第113輯,頁124。或謂書中評點只是王引之雜鈔他人著作評語,[注]黄靈庚: 《清寶翰樓本附清王引之手評》,頁220。自不必著眼於文字訓詁,惟筆者逐一比對全部條目,發現書中鈔録前人著作時多刻意塗改出處,充分暴露出僞作者魚目混珠,蒙騙讀者的意圖。先看《天問》一篇的評點:

《天問》發難,至千五百言,書契以來,未有此體,原剙爲之。先儒謂其文義不次,乃原襍書其壁,而楚人輯之。今讀其文,章句之短長,聲勢之詰崛,皆有法度,似作也,非輯也。屈子以文自聖,且在無聊,何之焉而不爲作也?予嘗愛曾子問五十餘難,亦至奇之文。說者乃曰:“非曾不能問,非孔不能答。”非也![注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·天問》,卷三,頁331。

此處討論屈原是否《天問》的作者,實鈔自明人陳深(生卒年不詳,嘉靖二十八[1549]年舉人)之言,[注]王逸撰: 《楚辭章句·天問》(臺北: 藝文印書館,1974年,馮紹祖觀妙齋萬曆十四年(1586)刻本),卷三,頁149—150。王引之的評點竟將“陳深”之名抹去而改竄作“予”,讀者若不稽查原文,或會誤以爲此乃王引之一己之發明。類似改易原文作者而歸美個人己見之例,在書中斑斑可見,譬如《招隱士》評點:“此篇視漢諸作最爲高古,說者以爲亦托意以招屈原也。余少愛讀《楚詞》,淮南小山篇聲峻瑰磊,他人著作不可企攀者。”[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·招隱士》,卷一二,頁73。此段文字更改頗大,乃併合兩段不同作者的文字而成。前文“此篇視漢諸作最爲高古,說者以爲亦托意以招屈原也”一段,出朱熹(1130—1200)《楚辭集注·招隱士》解題,[注]朱熹撰,蔣立甫校點: 《楚辭集注·招隱士》(上海: 上海古籍出版社,2001年),卷八,頁162。後文“余少愛讀《楚詞》”一段因襲高似孫(1158—1231)說。作僞者先抹去高似孫的姓名,再改成“余”字,整句變成王引之自少已經愛讀《楚辭》,而此處將兩則不同的評語混作一條,合起而觀則成爲先論《招隱士》之文章托意,後述文章之風格,儼然成爲王引之的“新論”。

又,此書多鈔録不同作者的評點,除刻意將個別原作者的字眼塗改成個人之見外,對同一條引文内容也作多處改動,譬如卷末王引之跋語:

“《離騷》之文,依《詩》取興,引類譬喻,故善鳥香草,以配忠貞;惡禽臭物,以比讒佞;靈脩美人,以媲於君;虙妃佚女,以譬賢臣;虬龍鸞鳳,以托君子;飄風雲霓,以爲小人。”今按: 此言有得有失: 其言配忠貞、比讒佞、靈脩美人者得之,蓋即《詩》所謂比也。若虙妃佚女,則便是美人;虬龍鸞鳳,則亦善鳥之類耳。不當別出一條,更立他義也。飄風雲霓,亦非小人之比。逸說皆誤,其言當詳說,待攷。[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·王引之跋語》,頁291。

上文全録自朱熹《楚辭辯證》卷二《離騷經》,有三處明顯改竄: 一、 刪去“《離騷》之文依詩取興”句前“王逸曰”;二、 原文“今按逸此言,有得有失”,逕改作“今按此言有得有失”;三、 原作“其辯當詳說於後云”,改作“其言當詳說,待考”。前二處刪去“王逸”之名,乃意圖將王逸之論冒充成個人之見,第三處則因朱熹原書之後另有“辯說”在後,作僞者無法另造“新說”,爲免泄露僞跡,乃特將“詳說於後”改成“待攷”。至於本書評點援引原文時,多有拼接不合,而混亂事實者亦時有所見,例如題跋云:

此書王逸所傳,新安朱氏注之最詳。自劉向《七諫》以下,無足觀者,而王褒爲最下。晁無咎以其所載不盡古今詞賦之美,因別録《續楚詞》、《變離騷》爲兩書,則凡詞之如騷者已略備矣。……此外晁氏所取,如荀卿子諸賦皆髙古,而《成相》之篇,本擬工誦箴諫之詞,其言姦臣蔽主擅權,馴至移國之禍,千古一轍,可爲流涕。其他如《易水》、《越人》、《大風》、《秋風》、《天馬》,下及烏孫公主、諸王妃妾、息夫躬、晋陶潜、唐韓柳,宋王介甫之“山石”“建業”、黄魯直之“毀璧隕珠”、邢端夫之《秋風三叠》,其古今大小雅俗之變雖或不同,而晁氏亦或不能無所遺脫,然皆爲近楚語者。[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·王引之跋語》,頁291—292。

作僞者假意提及“新安朱氏注”,但下文全鈔自朱熹《楚辭辯證·晁録》卻不聲明所出,而文中提到東方朔(前154年—前93年)《七諫》,原文本作“王逸所傳《楚辭》,篇次本出劉向,其《七諫》以下”,[注]朱熹撰,蔣立甫校點: 《楚辭辯證·晁録》,頁200。鈔者未審上文下理,刪去“篇次本出”四字,竟使《七諫》成爲劉向(前77年—前6年)所作。又如評論《遠遊》的篇旨:“此篇雖托神仙以起興,舉天地百神以自比而實非比”,[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·遠遊》,卷五,頁425。此句實出自祝堯(生卒年不詳,延祐五年[1318年]進士)之言,原據本“興”下漏引“而實非興”四字,鈔本也照鈔無誤,以致文不成義。諸如此類,都顯示出作僞者識見淺薄,惟務以撮録名家之言爲己任,其質量之低劣尤可見一斑。

本書評點中偶有論及《楚辭》韻讀,持之比對王氏父子古音之說,往往表現出南轅北轍的觀點。王氏父子精通古音之學,主張因循古音以求古義,似未有因承宋人“叶音”臨時改讀之說。[注]陸宗達謂:“(王念孫)先生早年論韻,雖有通協之說,然拘於韻部,未信合韻之論。”見氏著《王石臞先生韻譜合韻譜遺稿跋》,《陸宗達語言學論文集》(北京: 北京師範大學出版社,1995年),頁5。此處“通協之說”蓋指韻部之間的通協,與宋人臨時改讀字音並不同。惟此書評點於此多有引録,例如,卷七《九辯》“目極千里兮傷春心”云:“心字,舊蘇含反,蓋以下叶南韻,然於上句楓字卻不叶,此不知楓有孚金、南有尼金可韻,而誤以楓爲散句耳。心字但當如字,而以楓、南二字叶之,乃得其讀,前亦多此例矣。”[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·九辯》,卷九,頁38。上文原出自《楚辭集注》卷七《招魂》,[注]朱熹撰,蔣立甫校點: 《楚辭集注·招魂》,卷七,頁139。然王念孫《古韻譜·楚辭·招魂》即以“楓”、“心”、“南”同侵部,[注]王念孫: 《毛詩羣經楚辭古韻譜》,收入《高郵王氏遺書》,卷上,頁84。實未從叶音改讀。又卷四述及《惜往日》的韻段:“長篇長句如《九章·惜往日》篇,自“惜往日之曾信兮”至“幽隱而備之”二十二句爲一韻;自“臨沅湘”至“因縞素而哭之”二十四句爲一韻;自“前世之嫉賢”至“君主不識”二十句爲一韻。一篇止更三、四韻而已。”[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·惜誦》,卷四,頁335。以上出於明人張之象(1496—1577)說,持之與王念孫《古韻譜·楚辭·惜往日》相較,“惜往日曾信兮”至“身幽隱而備之”一段韻字全歸入之部,“臨沅湘之雲淵兮”至“因縞素而哭之”一段分入之部和幽部,“前世之嫉賢”至“君主不識”則入之部,兩者之劃分截然不同。[注]王念孫撰: 《毛詩羣經楚辭古韻譜》,卷上,頁87、89;卷下,頁103。王念孫早年將古韻分作二十一部,後來王引之承繼父說並載於《經義述聞》中,[注]王引之撰: 《經義述聞·古韻廿一部》,《續修四庫全書》第174—175册(上海: 上海古籍出版社,1995年),卷三一,頁331—335。王念孫晚年改作二十二部,陳鴻森指出:“考知王氏之改二十二部,事在道光元年。”見氏著《阮元刊刻〈古韻廿一部〉相關故實辨正——兼論〈經義述聞〉作者疑案》,《中研院歷史語言研究所集刊》,第76本,第三分(2005年9月),頁462。作僞者不審箇中原委,竟雜鈔“叶音”等說,托名王引之,誠可謂拙於作僞矣。

五、 王引之《楚辭》評點作僞來源

通過上文的論證,可知本書的評點都是雜鈔和刪改前人之說而成,顯然並非王引之所作。王引之卒於道光十四年(1834),略早於本書卷末題署年份,故評點亦决非王引之本人能夠鈔録。據筆者考證,作僞者雖鈔録清代以前不同學者的《楚辭》論說,但評點内容實際並不是直接採摭原書,而是篡改自明代凌毓枬(生卒年不詳,萬曆年間[1573—1620]人)校刊本《楚辭》(下簡稱凌本《楚辭》)和朱熹《集注》兩書。[注]本文所據之凌本爲陳深批點,凌毓枬校: 《楚辭》,萬曆年間(1573—1620)朱墨套印本,哈佛大學藏本。又,《楚辭集注》含《楚辭辯證》和《楚辭後語》,下簡稱《辯證》和《後語》。下文即綜合附録各條,將各篇出處製成一表如下:

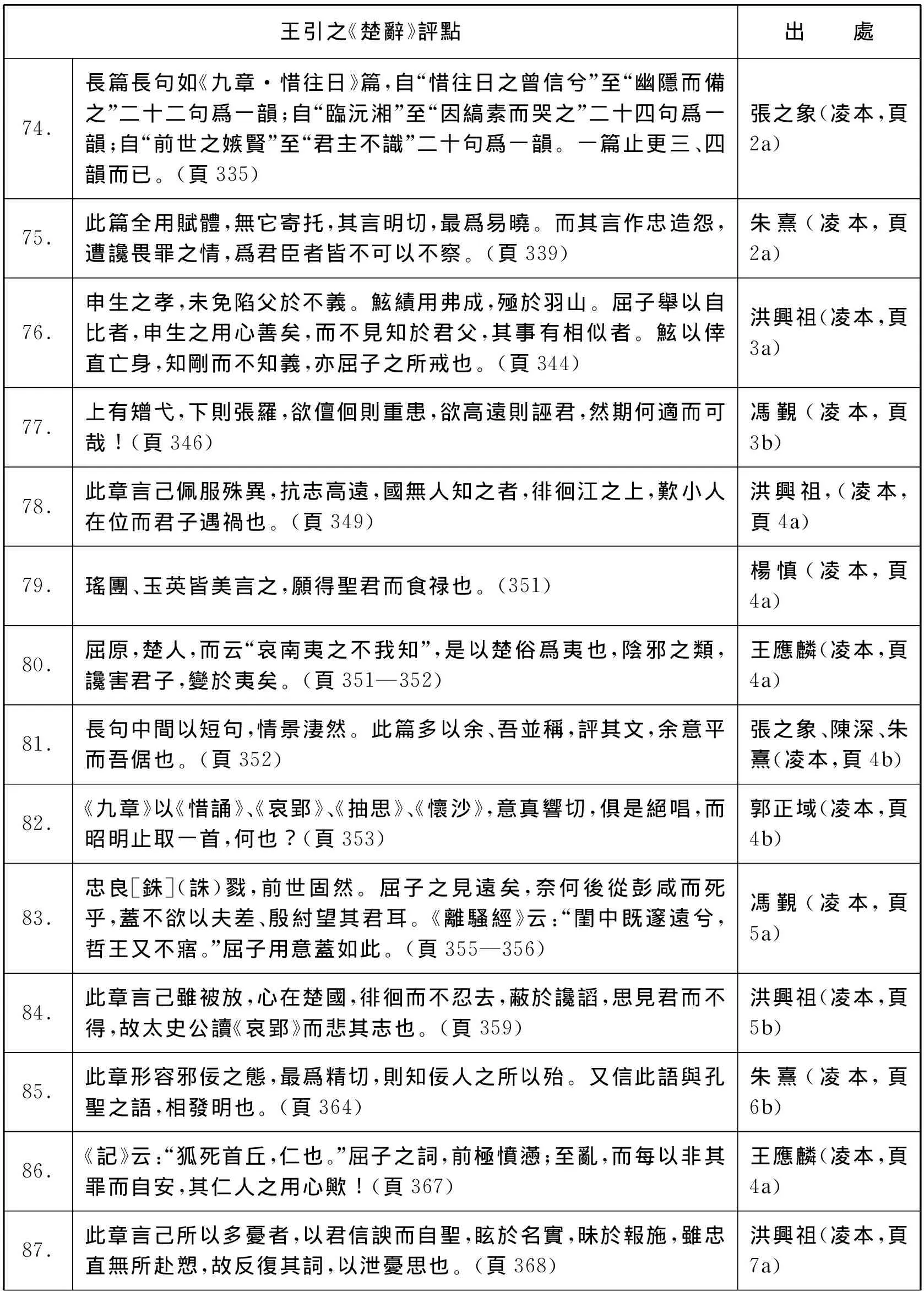

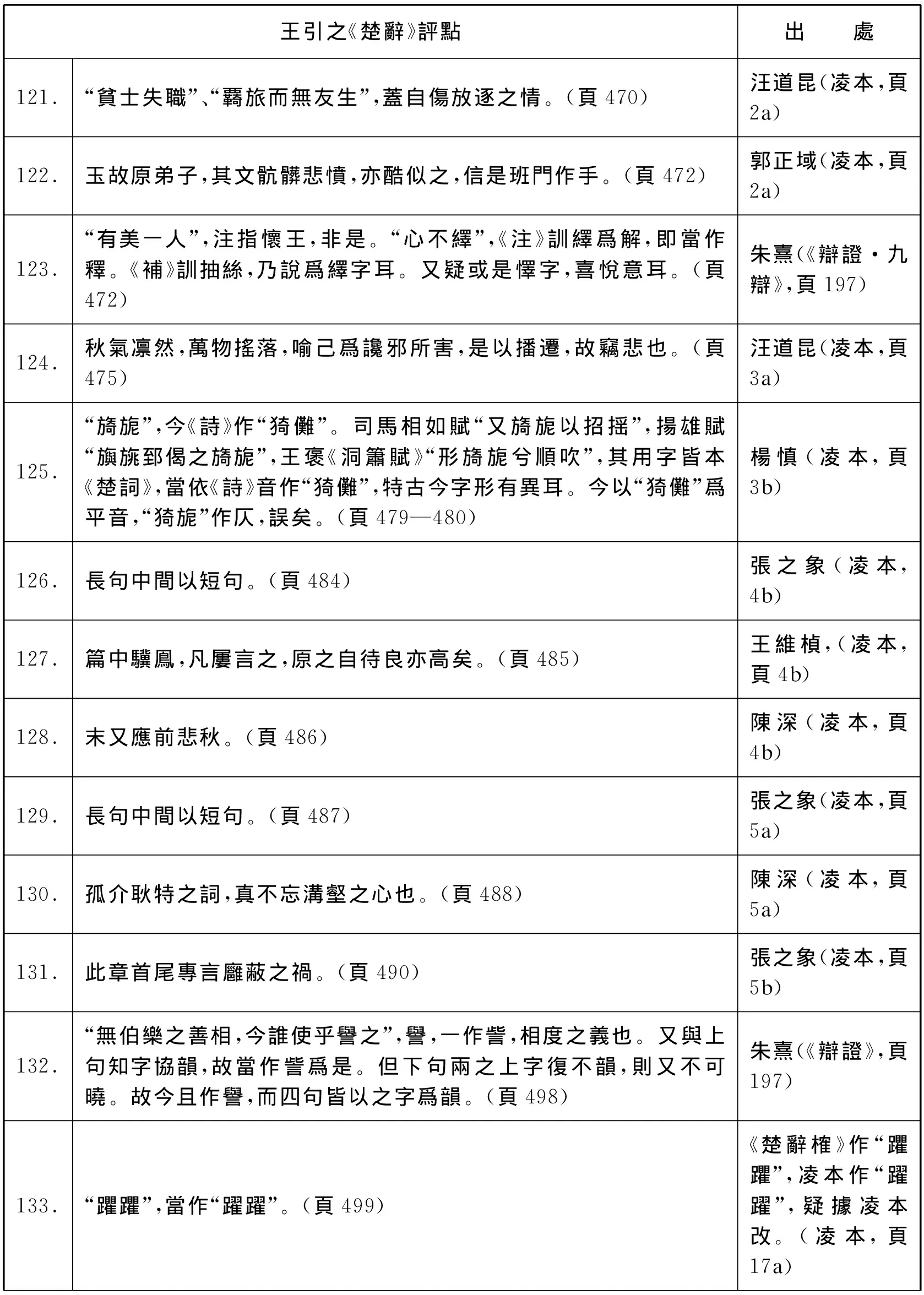

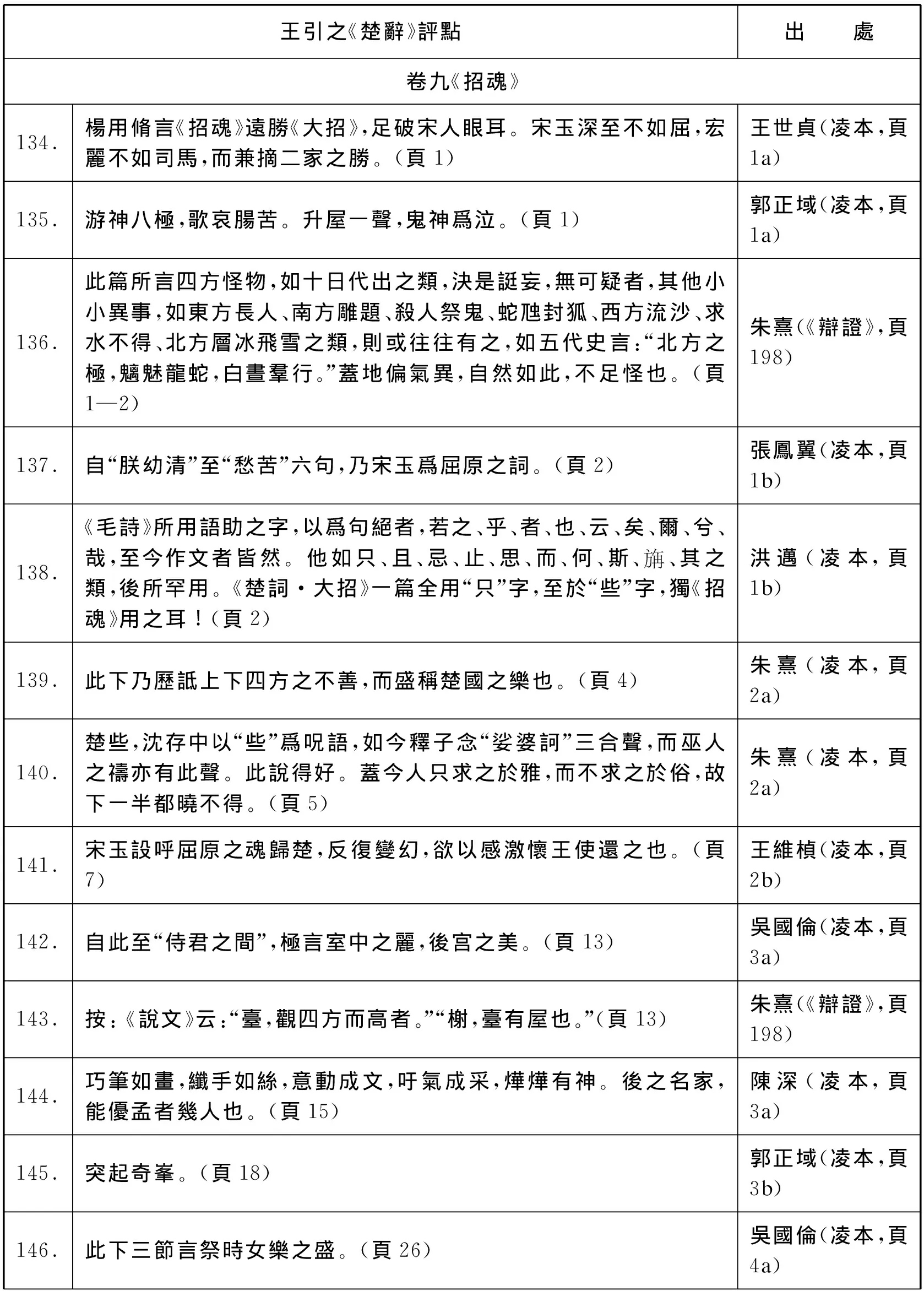

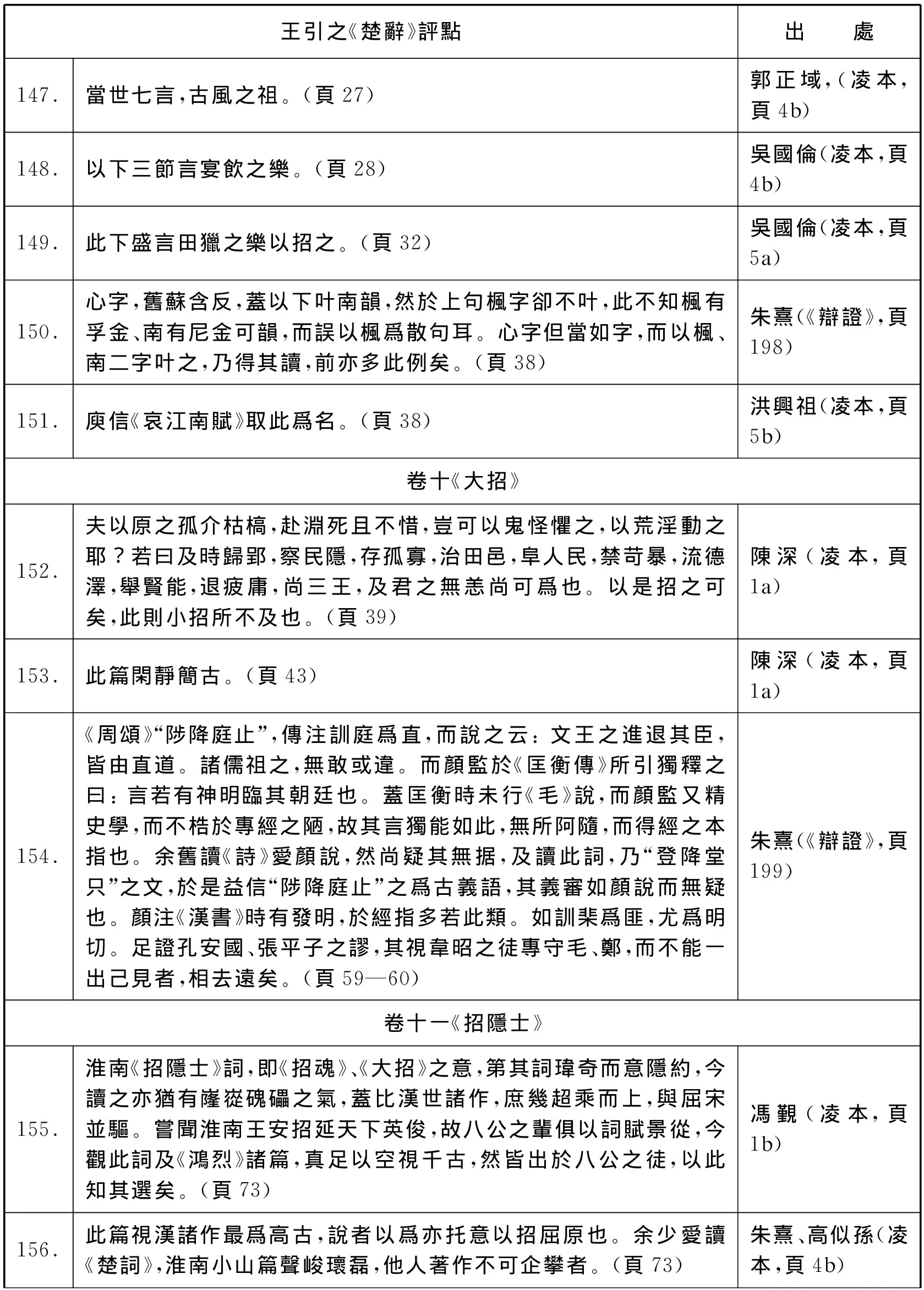

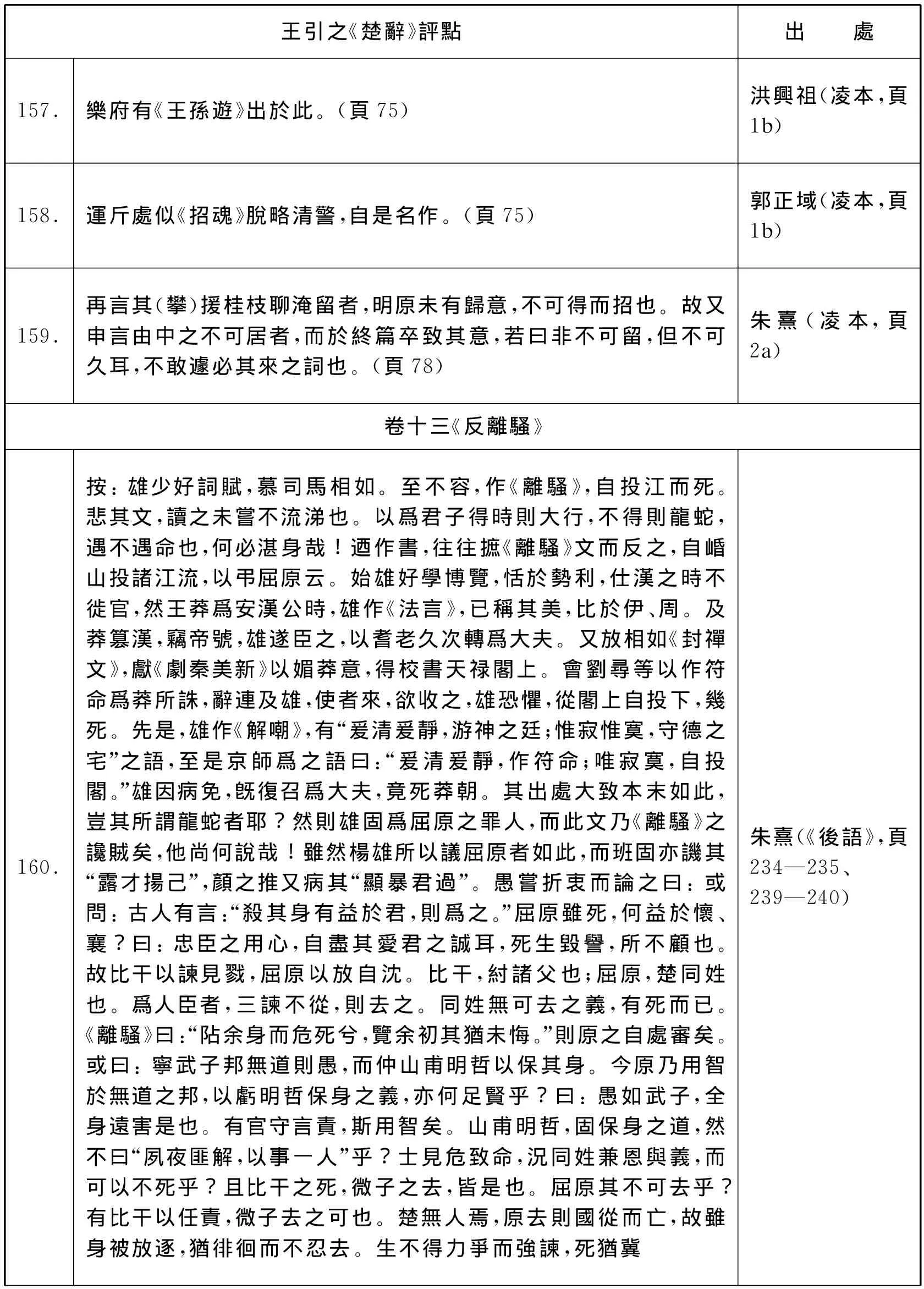

總觀上表169條評點,有152條剽竊和刪改凌本《楚辭》眉批,餘下17條則從朱熹《集注》輯入。首先,將鈔本直接與凌本《楚辭》比較,無論條目内容,以至引録各家評點的先後次序基本一致。表二舉出鈔本和凌本《離騷》和《天問》兩篇爲例,先列出兩篇出處和引文次序如下:

上列表中凌本多出的條目以粗體顯示,將凌本《離騷》和《天問》兩篇溢出的部分删除,會發現鈔本剩下的條目和次序皆與凌本相同,[注]鈔本闕録的部分或因部分條目與下文評點内容重復有關。例如,凌本《離騷》“嫉余之蛾眉”引洪興祖評《反離騷》一段,因鈔本下文有《反離騷》,所以未置於《離騷》上。由是可知,鈔本對於凌本的評點經過取捨和篩選,並不是全盤照録。除内容與次序一致外,鈔本其餘改動之處多與凌本相合。例如卷四《悲回風》“此章言小人之盛,君子所憂,故托游天地之間,以泄憤懣,終沈汨羅,從子胥、申徒,以畢其志也。”[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·悲回風》,卷四,頁407。上文鈔自《補注》,原書排在《悲回風》末篇以作總結之言,鈔本因襲取自凌本,因而改題於文首,可證鈔本不是直接從《補注》引録而來。又,鈔本節引原文的文字與凌本同樣沒有分別。譬如《山鬼》“君思我兮然疑作”,鈔本云:“柳子厚弔文‘委故都以從利兮,吾固知先生之不欲。立而視其覆墜兮,又非先生所忍。’可爲知己。”[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·山鬼》,卷二,頁254。對比柳子厚(773—819)《弔屈原文》,“不欲”原作“不忍”、“所忍”原作“所志”,[注]柳宗元: 《弔屈原文》,《柳宗元集》(北京: 中華書局,1979年),頁517。與鈔本不同,然此二處異文鈔本均同於凌本。至於文字脫誤,鈔本多承凌本而未改,例如《離騷》“路脩遠以多艱兮”至“路不周以左轉兮”謂:“屈原托爲此行,而終無詣,周流上下,而卒反於楚焉,亦仁之至而義之盡也。”[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·離騷》,卷一,頁175。上文語出朱熹《集注》,是“陟升皇之赫戲兮,忽臨睨夫舊鄉。僕悲余馬懷兮,蜷局顧而不行”一段的引申義,[注]朱熹撰,蔣立甫校點: 《楚辭集注·離騷》,卷一,頁29。編者直接鈔自凌本,將評點移接於“路脩遠以多艱”句上。其中,“而終無”一句後原脫一“所”字,鈔者仍沿凌本之誤,可見作僞者鈔録評語時,未曾逐一核對原文,以致凌本有誤,鈔本亦循之未改。

尤值得注意的是鈔本將凌本原分作兩條之評語合而爲一,例如:

“蕙肴蒸兮蘭藉,奠桂酒兮椒漿。”當曰“蒸蕙肴”對“奠桂酒”,今倒用之,謂之蹉對。唐人詩文或於一句中自成對偶,謂之當句對,蓋起於《楚詞》。“蕙蒸蘭藉”、“桂酒椒漿”、“桂櫂蘭枻”、“斵冰積雪”,自齊梁以來亦如此。王勃《宴滕王閣序》,一篇皆然。[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·九歌·東皇太一》,卷二,頁203。

凌本“蕙殽蒸兮蘭藉”至“謂之蹉對”襲自宋人沈括(1031—1095)之說,“唐人詩文”至尾則引自洪邁(1123—1202)說,蓋鈔本認定兩則評點都是關乎《楚辭》句式,於是强行將兩說拼合爲一,但細考“蹉對”的意思是指兩句中對應詞的位置不同,本屬於參差爲對,而“當句對”則以一句自成對偶,兩則評點内容根本不對等,本就不應合成一條,然編者大抵未有揣摩文義,便直接黏合而成,完全暴露出成書過程中的粗製濫造。

至於凌本未有收録《反離騷》一篇,作僞者無從剿襲凌本,乃改從朱熹《辯證》和《後語》二書入手。《反離騷》9條評點中,即有8條是直接從朱熹《辯證》和《後語》兩書鈔録而來(見附録),只有1條未見朱書引録。此條與《反離騷》文本用字有關,其云“駕”當作“鴐”,[注]王逸撰,洪興祖補注,王引之評: 《楚辭補注·反離騷》,頁289。,朱熹《後語》及他書未見有相同校語。然檢《楚辭榷》本《反離騷》“豈駕鵝之能捷”一句作“駕”,[注]陸時雍: 《楚辭榷·反離騷》,卷七,頁162。朱熹本則作“鴐”,[注]朱熹撰,蔣立甫校點: 《楚辭後語·反離騷》,頁236。作僞者應該注意到朱本與凌本的文字異同,於是取之以校《楚辭榷》,因此按語雖然非直接引自朱本,實際上仍是利用朱本校對而得。由以上各例可見,作僞者爲求掩人耳目,間亦擇取兩本的異文以作校對。

凌本《楚辭》由凌毓枬校刊於明萬曆年間,全書朱墨套印,諸家評語置於天頭位置,頗便參檢。書中採集不同名家《楚辭》評點,内容豐瞻,舊題稱作陳深批點,但各家評點實非全出自陳深之手,據王重民(1903—1975)所言,蓋因陳深是凌氏鄉人,特尊其名之耳。[注]王重民: 《中國善本書提要·楚辭十七卷》(上海: 上海古籍出版社,1983年),頁489。明代現存最早《楚辭》評點見於陳深《批點本楚辭章句》與《諸子品節》二書,陳深評點出版不久後,又有馮紹祖(生卒年不詳,明萬曆年間人)刊印的《楚辭章句》。[注]陳煒舜: 《明代楚辭學研究》(香港: 香港中文大學中國語文及文學學部哲學博士論文,2003年),頁220、224。凌本匯集明代及以前諸家《楚辭》評點,在馮紹祖《楚辭章句》的基礎上再增添不少内容,正可以爲作僞者提供鈔襲的便利。

六、 清末時期善本觀念的轉變

傅增湘和張元濟於1912年2月購得王引之評點,時值宣統(1909—1912)頒詔退位後五日,[注]張元濟: 《涵芬樓燼餘書録》,頁260。僞作此書不僅需要僞刻印章,更須模仿王引之的筆迹竄改文字,由此估計成書最晚亦當在清帝退位前。又王引之未刊行遺稿最初擬由子孫王壽同(1804—1852)整理刊刻,然王壽同武昌殉難後,刊刻遺稿一事最終未能完成,嗣後王氏父子之手稿陸續散出,引來藏家爭相購藏,以此背景推測,僞本之撰作上限應在王壽同歿後,否則王氏後人自能辨明真僞。無論如何,僞作者之姓名及確實年份雖不可考,但其特意選取王引之校本作僞,除了因王氏父子手稿具有極高的學術價值外,還應與清末時期(1840—1912)藏家善本觀念的轉變,名人批校本逐漸受到重視有關。

有清一代,刻書之風氣極盛,江浙一帶經濟富庶,文人雅士聚集,民間私人藏書之風較前代更爲熾烈。清人藏書宏富,種類繁多,其“善本觀念豐富而多面,或注重古書内容的準確完好,或注重書籍的形式與裝幀”,[注]王蕾: 《清代藏書思想研究》(桂林: 廣西師範大學出版社,2013年),頁126。然若單就古書版本而言,清人佞宋崇元之風特盛,藏家無不嗜收宋元舊刻,故不論書籍好壞,均視作善本。[注]姚伯岳: 《中國圖書版本學》(北京: 北京大學出版社,2004年),頁169。葉德輝(1864—1927)《書林清話》“藏書偏好宋元刻之癖”提到時人爭購宋、元舊本的情況:“自錢牧齋、毛子晉先後提倡宋元舊刻,季滄葦、錢述古、徐傳是繼之。流於乾嘉,古刻愈稀,嗜書者衆,零篇斷葉,寶若球琳。蓋已成爲一種漢石柴窯,雖殘碑破器,有不惜重貲以購者矣。”[注]葉德輝撰,紫石點校: 《書林清話》(北京: 北京燕山出版社,1999年),卷一〇,頁279。據葉德輝所考,清代的崇宋觀念肇端自錢牧齋(1582—1664)和毛子晉(1599—1659),發展至乾嘉時期則囿於古本日漸稀少,因而出現連斷篇殘頁也開始受人追捧的極端情況。然清人崇尚宋元舊本的風氣,與其說只作收藏之用,毋寧說更多用來校勘圖籍。蓋古書歷經不同時代的輾轉抄寫或刊刻,難免産生錯誤訛奪的情況,要對古書進行校勘,就需要利用最早的本子。清代校勘大家盧文弨(1717—1796)一生廣收博採,搜羅海外孤本秘善,據錢大昕(1728—1804)爲盧文弨《群書拾補》作序,便言及其“家藏圖籍數萬卷,皆手自校勘,精審無誤。凡所校定,必參稽善本,證以它書”。[注]錢大昕: 《潛研堂文集·盧氏群書拾補序》,收入陳文和主編: 《嘉定錢大昕全集》(南京: 鳳凰出版社,2016年),第九册,卷二五,頁388。錢大昕推崇盧文弨坐擁善本又能利用於校勘圖書,但對盧文弨而言,舊本之可貴並非其版本沒有任何訛誤,在《書吳葵里所藏宋本白虎通後》他就指出:

書所以貴舊本者,非謂其概無一訛也。近世本有經校讎者,頗賢於舊本,然專輒妄改者亦復不少。即如《九經》小字本,吾見南宋本巳不如北宋本,明之錫山秦氏本又不如南宋本,今之翻秦本者,更不及焉。以斯知舊本之爲可貴也。[注]盧文弨撰,王文錦點校: 《抱經堂文集》(北京: 中華書局,1990年),卷一二,頁170—171。

只因時代越後,版本受到前人竄改的可能便越大,相比之下早期的本子較能保存文獻的初貌,若取之校書,當然需要選擇最早的本子,可見清代校勘家推崇宋元舊本不無其因。

然而清代藏家不僅珍視宋元舊本,對於經名家精細校勘過的本子亦日漸重視。顧廷龍(1904—1998)就指出:“清人重考證,多校本。校勘名家有顧炎武、惠棟、錢大昕、戴震、章學誠、何焯、盧文弨、黄丕烈、紀昀、顧廣圻、段玉裁、王念孫、王引之、郝懿行、桂馥、王筠、阮元、繆荃孫等等,不勝枚舉。”[注]顧廷龍: 《中國古代的抄校稿本》,載顧廷龍: 《顧廷龍文集》(上海: 上海科學技術文獻出版社,2002年),頁466。清代乾嘉時期着重考證,形成注重實學的考證風氣,爾後校勘名家輩出,流傳的名家手校本數量最多,藏家視若拱璧。[注]嚴佐之: 《古籍版本學概論》(上海: 華東師範大學出版社,1989年),頁102。誠如前文所論,清代早期受到佞宋觀念的影響,藏家大多只將宋元舊本視作善本,批校本還未完全受到藏書家的青睞,以致編書目録多未有專門收録,如《傳是樓宋元本書目》、《上善堂宋元版精抄舊抄書目》、《求古居宋本書目》等皆以收録宋本或宋元本爲主,反映了當時藏書家的善本觀念。[注]王蕾: 《清代藏書思想研究》,頁129—130。即如後來大藏家張金吾(1787—1829)編纂《愛日精廬藏書志》,雖主張宋本“不盡可寶”,但爲《愛日精廬藏書志》作序時仍不得不承認:

宋、元舊槧,有關經史實學而世鮮傳本者,上也。書雖習見,或宋、元刊本,或舊寫本,或前賢手校本,可與今本考證同異者,次也。書不經見,而出於近時傳寫者,又其次也。而要以有裨學術治道者爲之斷,此金吾別擇之旨,不無少異於諸家者也。[注]張金吾撰,柳向春整理: 《愛日精廬藏書志·張金吾新序》(上海: 上海古籍出版社,2014年),頁17。

此序撰寫於道光丙戌(1826)年,雖然張氏已將“前賢手校本”次列宋元刊本後,但仍反映出他對宋元舊本的追求熱情不減。直至清代末期,隨着名家批校本的增多,藏家的善本觀念出現轉變,批校本始受到更大的關注。其中,丁丙(1832—1899)撰寫於光緒戊戌年間(1898)的《善本書室藏書志》最能體現這一變動。丁丙字嘉魚,號松生,聚書八萬卷,藏於“八千卷樓”,他曾將善本書的標準分作舊刻、精本、舊鈔及舊校四類,其中對舊校有很高的評價:

校勘之學,至乾嘉而極精。出仁和盧抱經、吳縣黄蕘圃、陽湖孫淵如之手者,尤讎校精審。他如馮己蒼、錢保赤、段茂堂、阮文達諸家手校之書,朱墨爛然,爲藝林至寶。補脫文、正誤字,有功後學不淺。薈萃珍藏,如與諸君子面相質也。[注]丁丙: 《善本書室藏書志·藏書志記》(北京: 中華書局,1990年),頁1,總頁935。

丁氏認爲名家批校不但可以訂正版本文字訛誤,對於喜好藏書的人來說,更似如與前人當面“相質”,故而具備更高的鑑賞價值。清末之時,並非僅得丁丙將“舊校”歸作“善本”,與其同時的張之洞(1837—1909)在《輶軒語·語學篇》同樣指出“善本非紙白、板新之謂,謂其爲前輩通人用古刻數本,精校細勘付刊,不譌之本也。”[注]張之洞: 《輶軒語》,載苑書義、孫華峰、李秉新主編: 《張之洞全集》(石家莊: 河北人民出版社,1998年),第十二册,卷二七二,頁9790。所謂“前輩”用“精校細勘”,實際上是主張要多採前人批校本,可見當時的善本觀念已不在局限於宋元舊本。其後,另一清末藏書家繆荃孫(1844—1919)主張“批校本或有題跋者皆爲善本”,更大大擴充了善本的範圍,故“自繆氏發明此項條規後,一時奉爲金科玉律,其影響於藏書家及書店者甚大”。[注]陳乃乾: 《上海書林夢憶録》,《海上書林》,收入陳乃乾著,虞坤林整理: 《陳乃乾文集》(北京: 國家圖書館出版社,2009年),上册,頁10。總而觀之,隨着清末時期名人批校本的不斷增多,藏家將善本範圍進一步延伸至不同類別的圖書,批校本得以晉身善本之列,而“在古籍善本漸趨‘商品化’下,名家抄校本隨之升值,作僞做假之行亦伴隨而來”,[注]嚴佐之: 《清代私家藏書目録瑣論(代前言)》,收入《近三百年古籍目録舉要》(上海: 華東師範大學出版社,2008年),頁5。是以有清一代私人藏書和刊印圖籍風氣極盛,在崇尚宋元舊本之外,書估對批校本作僞的意圖亦大爲增加。[注]清人其他僞作批校本之例,可參陳先行、石菲: 《明清稿鈔校本鑒定》,頁94—96。在此一背景下,作僞者特意選取王引之的批本爲僞作對象,也就不足爲奇了。[注]陳先行、石菲曾指出“凡屬名家批校本,因批校者的學問高人一籌而深受寶重。一種極爲普通的本子,可因經名家批校而價值倍增;相應地其手跡也受到人們的珍愛。”陳先行、石菲: 《明清稿抄本鑒定》,頁85—86。

七、 總 結

王引之自幼即跟隨王念孫學習文字音韻之學,平生以發揚乃父學術爲志向,曾自云:“吾之學,於百家未暇治,獨治經。吾治經,於大道不敢承,獨好小學。”[注]龔自珍: 《工部尚書高郵王文簡公墓表銘》,《高郵王氏遺書·王氏六葉傳狀碑志集》,卷一,頁13。是以王引之的著作中多關乎經學論述,如以《經義述聞》一書爲例,就有與其父校讀《毛詩》、《周易》、《尚書》、《周禮》和《儀禮》等諸經心得,蓋未聞生前有專治《楚辭》文學評點之作。王念孫生前撰有考論《楚辭》的讀書札記,後來王引之從其父遺稿中整理出來,間附己見,最後收入《讀書雜志餘編》中,[注]王念孫: 《讀書雜志》(南京: 江蘇古籍出版社,1985年),頁1036—1044。但是書中討論的也僅止於詁訓字義,仍未有涉及《楚辭》文學方面的研究。論者或謂是書乃王引之集鈔前人評點著作,惟據前文考證,本書雖題稱王引之評點,但作僞者刻意改竄原文,摭拾既有文獻以掩蓋其僞托之迹,顯而並非王引之所爲。

清代校勘名家輩出,流傳的名家手校本數量最多,尤以校本價值最高,在古籍善本觀念的轉變下,名家校本往往相當名貴,隨之衍生出作僞造假之行。王氏父子生當乾嘉之世,蔚爲清代學術之代表,父子二人歿後,未刊行遺稿由子孫王壽同整理,後逢太平軍起,王壽同於武昌殉難,刊刻遺稿一事始終未能完成。[注]王恩賜、王恩炳: 《子蘭府君行狀》“府君天性好學,公餘之暇,手不釋卷,雖寒暑無間。侍曾王父時,質疑辨難,精益求精。至重闈棄養,手澤所存片言隻字,必繹而通之,計數百條。曾王父有《廣雅證疏補遺》一册,未訂之作也。府君謹集成之。《釋大》一書,府君力求其解而說以示後學。又手輯三世遺文,梓將成而黄郡失守,版燬於兵。”《高郵王氏遺書·王氏六葉傳狀碑志集》,卷六,頁52—53。王氏父子稿本多散落在不同處,據李宗焜的統計,除北平江氏藏有手稿外,還有鹽城孫氏、新會陳氏、杞縣侯氏、北平莊氏、蕭山朱氏、東莞倫氏、江陰繆氏、海城於思泊以及傅斯年等諸家。[注]李宗焜: 《景印解說高郵王氏父子手稿》(臺北: 中研院史語所,2000年),頁6。另,張錦少對王念孫部分校本有仔細的研究,詳情可參張錦少: 《王念孫古籍校本研究》(上海: 上海古籍出版社,2014年)。羅振玉早年曾求購王氏父子手稿不得其門,至1922年方從江姓手中購得未刊“叢稿”一箱,[注]羅振玉: 《高郵王氏遺書目録題記》,收入羅振玉輯印: 《高郵王氏遺書》,目録,頁1。據之刻成《高郵王氏遺書》,餘下未刊者多爲韻書,後來入藏於北京大學圖書館,至今尚未全部刊布。至於劉盼遂曾掇拾各家收藏的王氏父子手稿,雖能補充《高郵王氏遺書》之不足,但亦有劉氏所未見者。[注]李宗焜: 《景印解說高郵王氏父子手稿》,頁6—7。蓋王氏父子爲乾嘉樸學名家,生平遺稿多未有刊刻流布,難免成爲僞作的對象。王引之《楚辭》評點稿本最早由傅增湘於1912年購入,是時羅振玉《高郵王氏遺書》仍未梓行,然由本文之考證得知至遲於是年,王引之的僞作本已散布於書肆。傅、張二人除發現題稱王引之《楚辭》評點一書外,同時還購得《杜詩會粹》和《戰國策》兩部校本,二人根據本書批語中的相同筆迹,斷定是王引之撰作,三書同時購藏,且筆迹如出一轍,若本書是僞作,則另二書是否真出王引之所作,誠不能無疑。[注]王欣夫云:“此本既僞,則《國策》、《杜詩》亦皆僞無疑。但彼二書不署名,本無心作僞,而轉以此僞本證之,遂使不僞者亦僞。”見氏著《楚辭箋注》題解,頁214。值得注意的是,復旦大學圖書館藏有一部《八一老人序存》鈔本,不分卷,該書共收13篇序文,題稱王念孫作,有學者指出各序均非王念孫所撰,推測是王念孫後人誤鈔成書。(見程泱: 《田雯部分作品被誤植爲王念孫》,《文獻》,2007年第1期,頁158。)然綜合考慮清末以來即有人僞作王引之著作,則又不能排除該鈔本出自僞托之可能。

總而言之,本書托名王引之作,剿襲凌本《楚辭》眉批,再參以朱熹《集注》等書而成,内容東拼西湊,前後矛盾,當非王引之所爲。是書究竟出自何人所作現已不得而知,但觀作僞者刻意僞造翁方綱藏印,再假托王引之之名,意在以不同評點掩飾作僞之迹,推斷當是坊賈射利之作。事實上,翁方綱一生精於考訂,在經史文方面卓然有成,作僞者很有可能知道翁、王二人曾有交誼,再加上翁氏精於鑒賞,素以珍藏圖書秘册聞名於當世,[注]葉昌熾撰,王鍔、伏亞鵬點校: 《藏書紀事詩》(北京: 北京燕山出版社,1999年),頁404—406。李玉安、陳傳藝: 《中國藏書家辭典》(武漢: 湖北教育出版社,1989年),頁214。故特欲借翁氏之名以抬高僞本聲價而已。至於僞作者冠上“研經室”之名,或許是聯繫到王引之專治經學的形象早爲人所熟知,而其編撰的《經義述聞》和《經傳釋詞》在當時是經學名作,試圖藉此取信於人。然作僞者萬萬想不到翁氏的卒年與僞題王引之的年份根本不相侔,更未審“研經室”一名不當與王氏尊師阮元的室名相同,凡此可見,作僞者對王引之的生平及學術皆不甚了了,乃處處留下作僞的痕跡。顧廷龍曾指出“鑒別名家手校本,首先得看筆迹,繼而是印記、紙張與其它因素。”[注]顧廷龍: 《中國古代的抄校稿本》,頁466。又韋力指出批校本之作僞手段共有七種,包括後加款語、添款、將珍貴版本跋語換到普通版本上、録本稱批校、無名批校鈐大名頭章、無名批校鈐名家僞章、挖小名頭章添大名頭章。載韋力: 《批校本》(南京: 江蘇古籍出版社,2003年),頁56—58。要之,古書批校本多未爲人所知,作者撰作之初或不拘法度,隨意爲之,或未署姓名而不擬流通於世,故容易淪爲僞作者利用的憑藉。吾人研究批校本時尤須綜合考辨,謹慎立論,方能去僞存真,不爲僞本所蒙蔽。[注]如姚際恒《古今僞書考序》謂:“造僞書者,古今代出其人,故僞書滋多於世。學者於此,真僞莫辨,而尚可謂之讀書乎!是必取而明辨之,此讀書第一義也。”姚際恒撰,顧頡剛校點: 《古今僞書考》(北京: 景山書社,1929年),頁1。

2018年7月6日初稿

2018年12月2日修訂稿

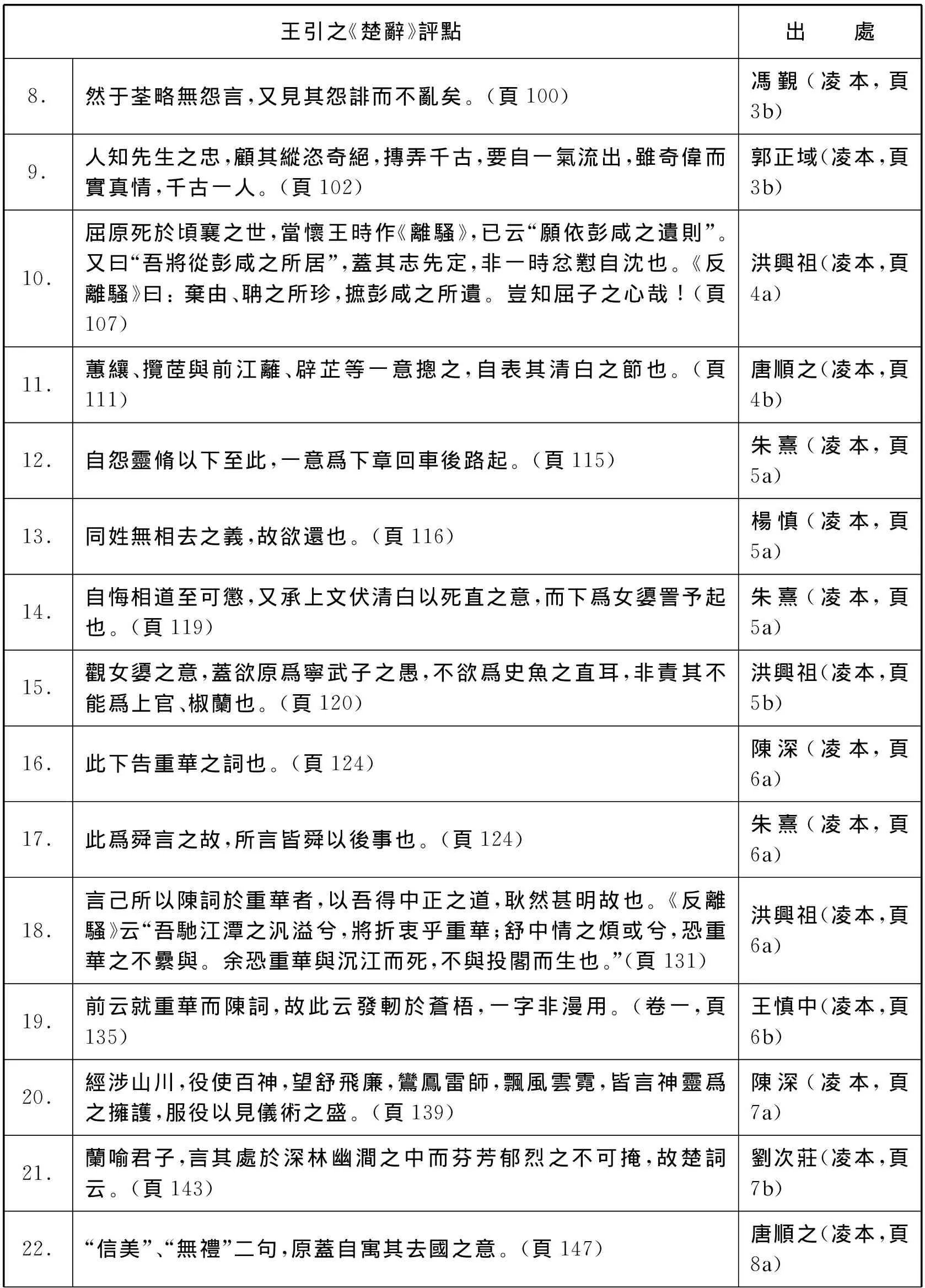

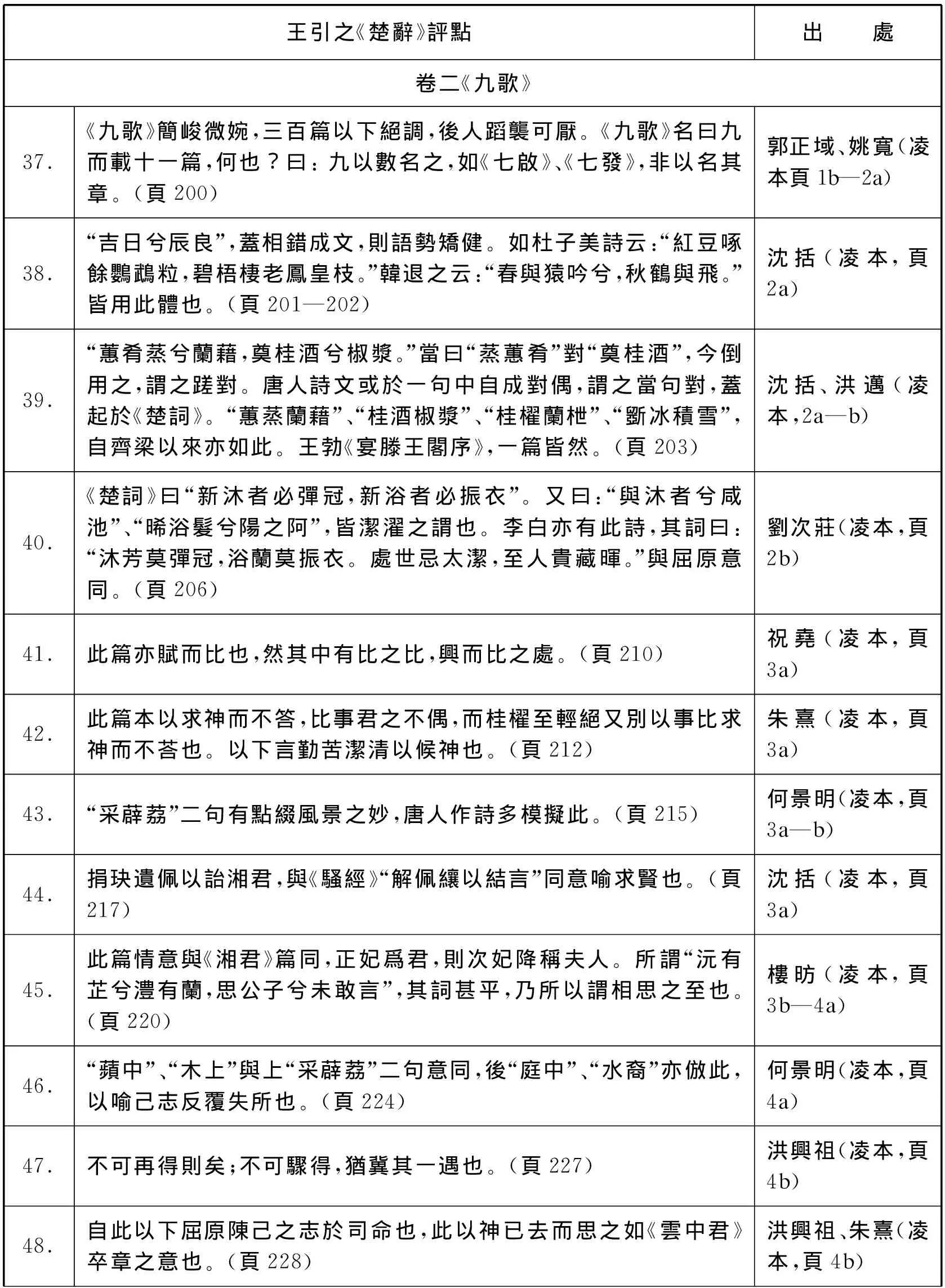

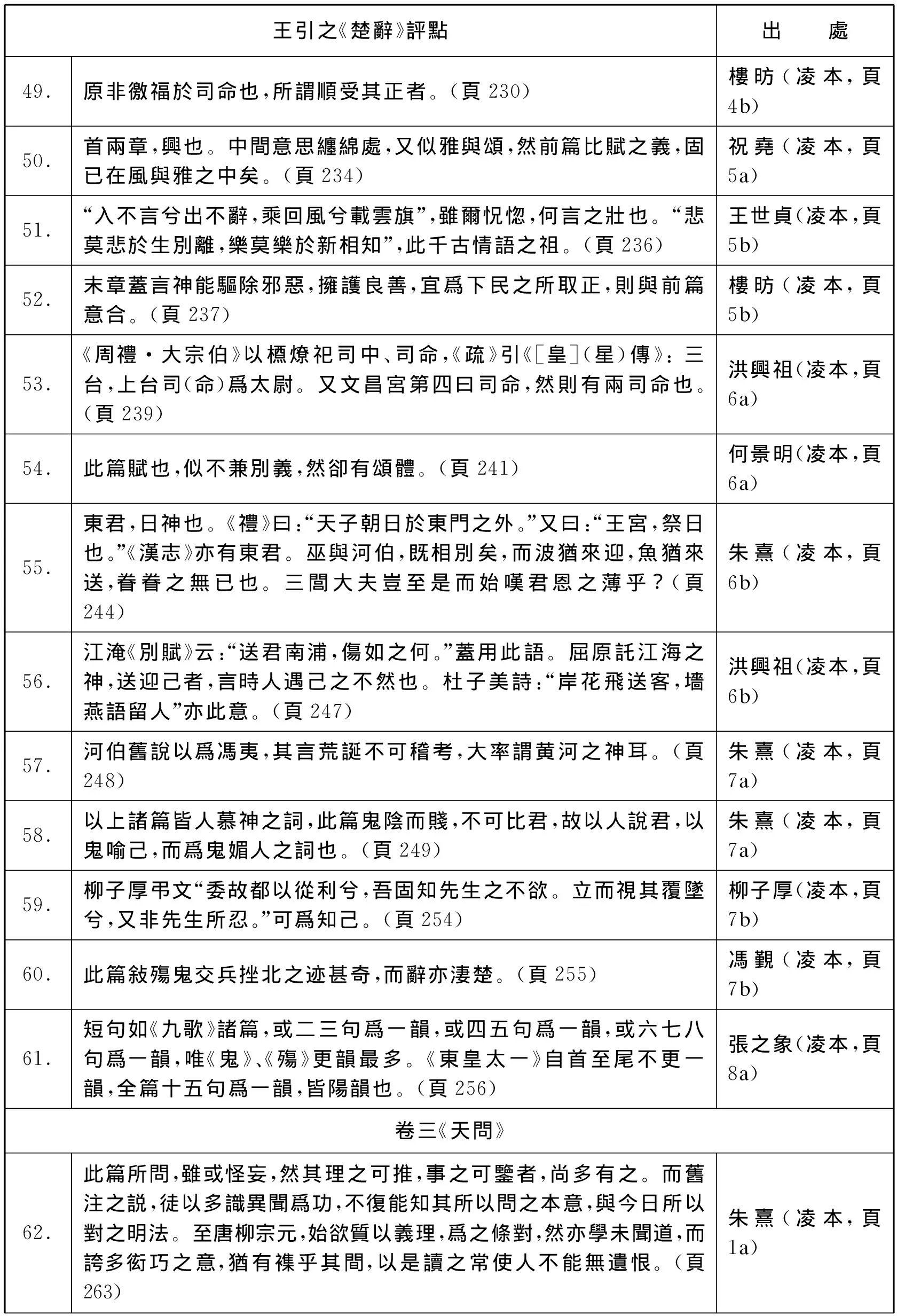

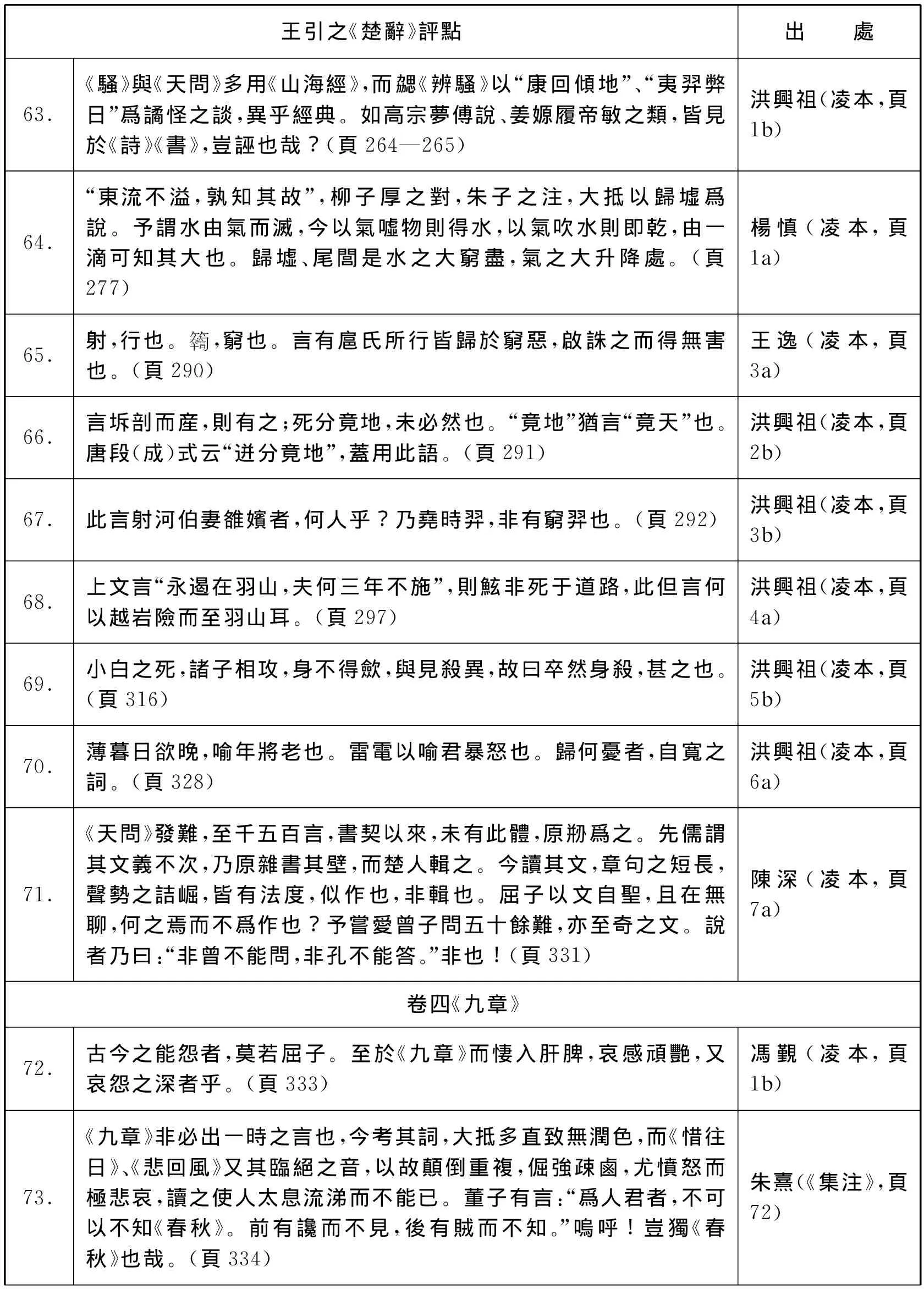

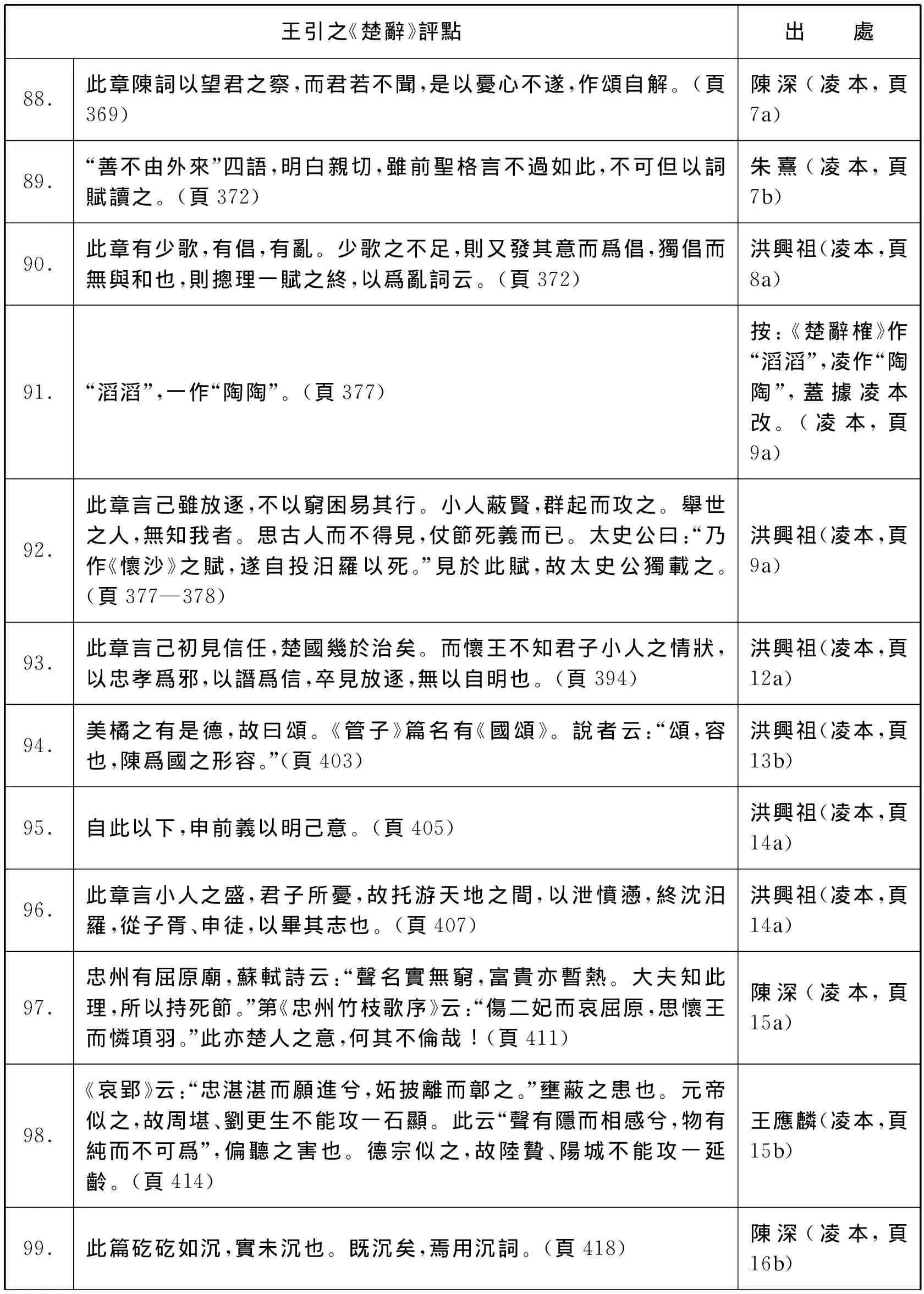

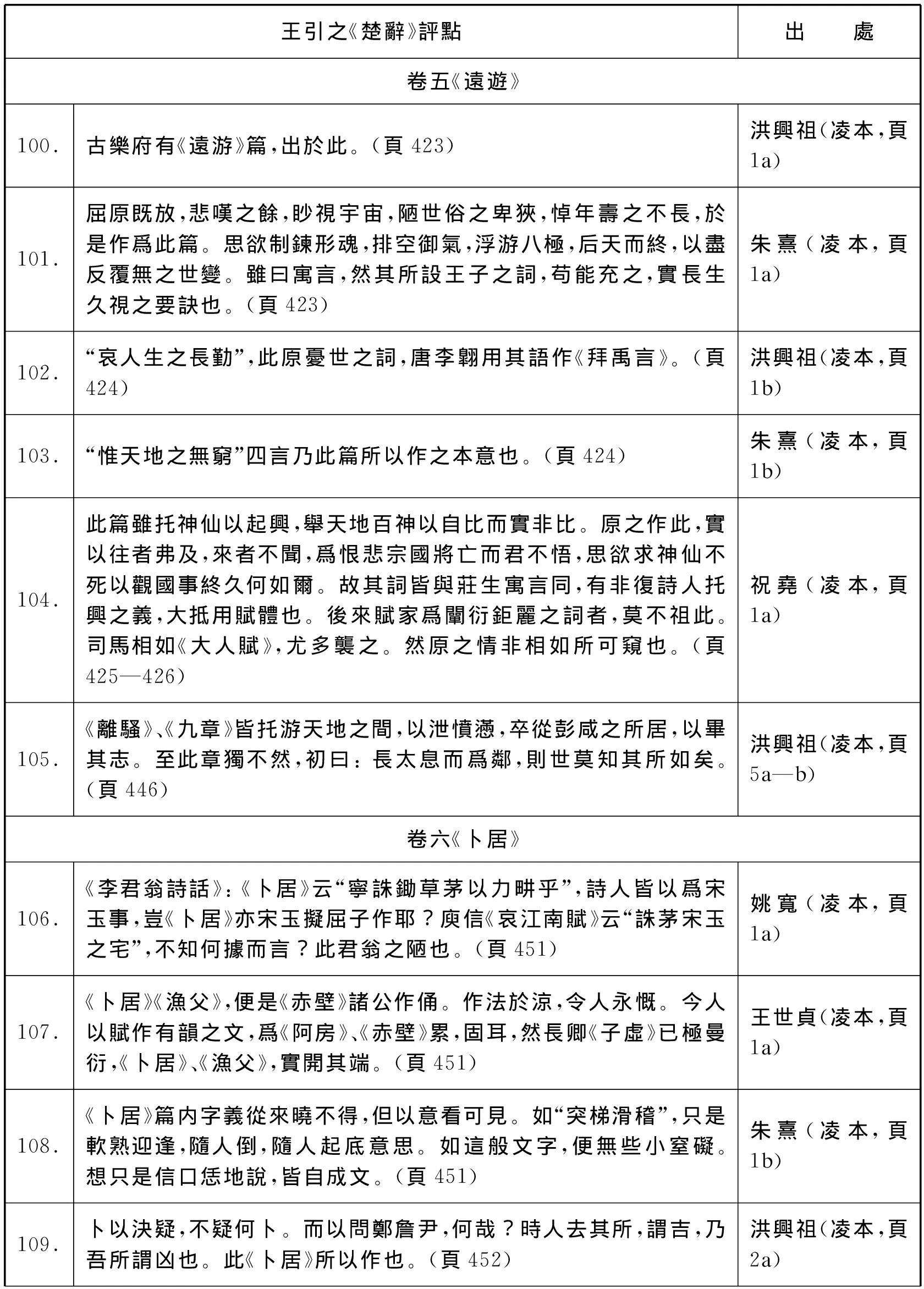

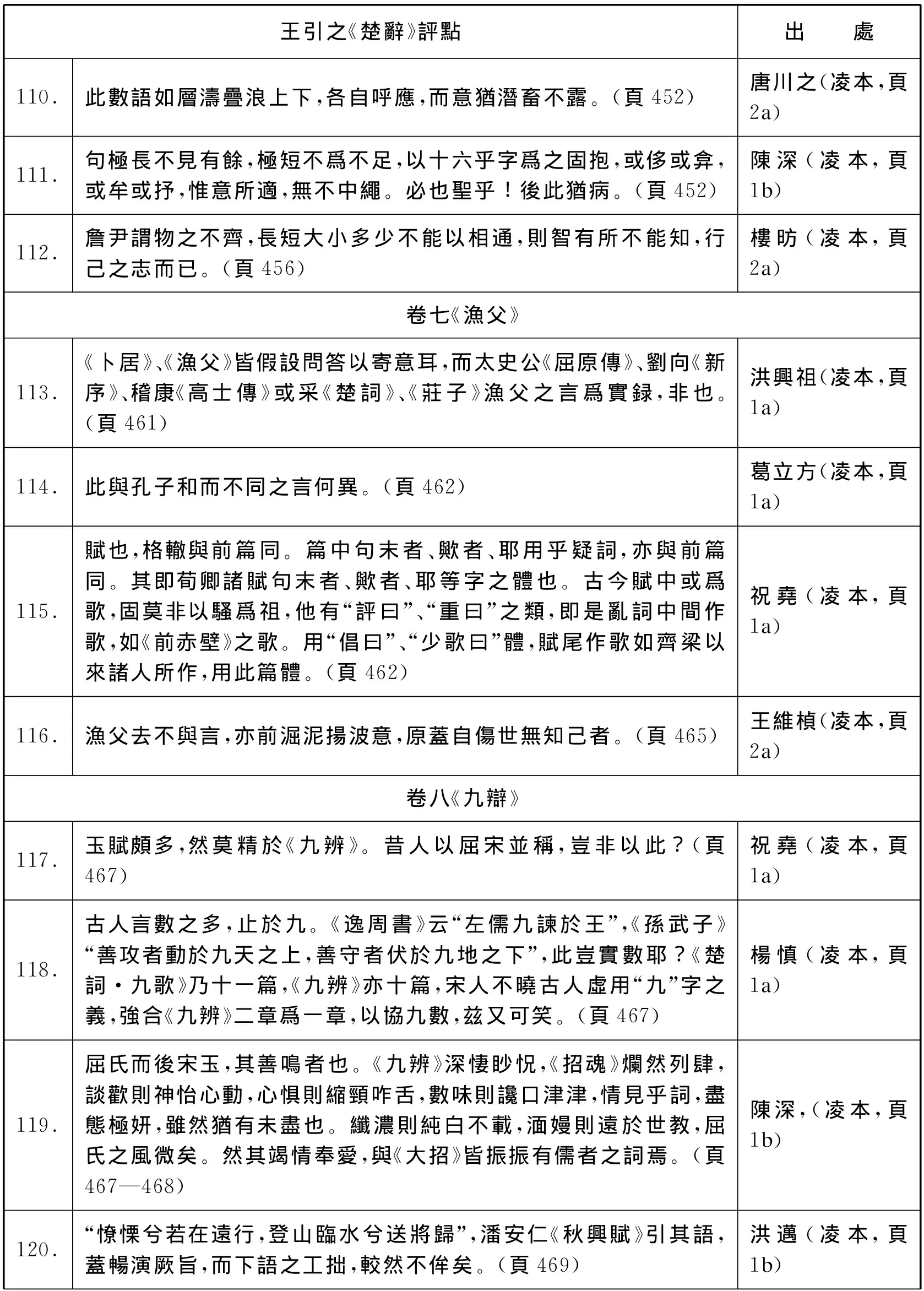

附 録

下列附表根據《楚辭文獻叢刊》所收王欣夫過録本,輯録王引之《楚辭》評點,全文連題跋在内共得169則。

表中先列王引之評點,後列各條出處,括號内注明各書頁碼。各書簡稱如下: 凌本—凌毓枬校刊《楚辭》;《集注》—《楚辭集注》;《辯證》—《楚辭辯證》;《後語》—《楚辭後語》。

又以下各條内容與原出處多有出入,且因屬僞作,個別字句有改動。由於此表之目的在於呈現僞本原貌,除鈔本明顯之錯訛用[ ]號,所正或所補之文字用( )號表示外,其餘不作校改。

《》 《》1.,,。(83)(,1犪)2.,,。,。,,,,《》。,,,(83)(,1犪)3.《》“”,,,。(83)(,1犫)4.,。。《》,,。,。(83)(,2犪)5.,。《》,;,。,[]()。,,。(90)(,2犫)6.,“”;“”;,“”。(95)(,3犪)7.“”,。《》,,。,;,;,;。(96)、(,3犪)

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表

續 表