科举“风水”悲喜剧

何以端

信不信由你——从清初到道光末200多年,崖州半个举人都没能出。学宫迁到现址,“开文明门于前,增尊经阁于后”十年,终于出了第一位:吉大文。

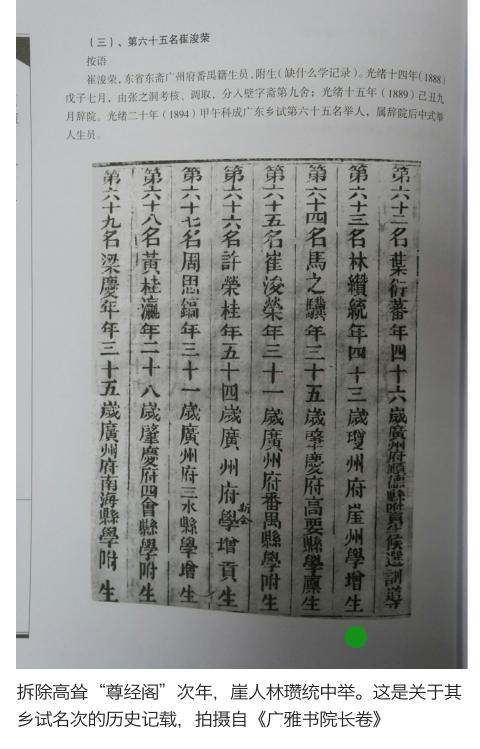

更奇怪的是:“光绪十九年,以尊经阁高耸不宜,呈州拆卸”之后,次年立即中了第二位:林瓒统,三名举人并联袂在此后八年之内,可谓大丰收!

古时科学不发达,“风水”往往说得活灵活现,现代读者当然能正确对待。

五,纠错大红墙

1993年重修的南门及两侧城墙,大红大赭非常扎眼,这严重违反历史。

海南建省初期有文字称,此前的学宫大成殿,就是“红墙黄瓦”的,还有“文武官员至此下马”的半截禁示残碑。当年修复工程也是按这个思路安排的。

作为学宫正门的文明门,地位当然尊贵。孔夫子是历代皇帝都要拜的,北京孔庙被特许使用“红墙黄瓦”,崇圣祠除外,但并非所有孔庙都有这个规格。

现存澄迈和感恩学宫大成殿,均为清代原貌;远一点,壮丽巍峨的南京学宫“大成殿”,它们全都是本色砖瓦。红墙易涂,黄瓦却必须烧釉,崖城有半块遗物吗?皇朝规制,文史专家们是清楚的。

不过既然历史上个别大成殿确有红墙黄瓦,崖州大成殿也就不算太出格。崖州學宫重修得的确漂亮,在感官效果和历史真实之间如果存在某些差距,恐怕也是个普遍问题,无需苛求了吧。但是赭红墙即使学宫能用,城墙能不能用却是两回事。由于把文明门当城门,一下把红墙扩大为城墙,就太离谱了。

红墙黄瓦,封建时代除了皇城谁敢用?就是解放后也没见用红墙复制古城的。不过“天安门情结”深植于不少干部群众心中,有机会便跃跃欲试,模仿一把。今天,农家小院也不妨红墙黄瓦,你喜欢就行。

但是要称为“修复古迹”,尤其是级别不低的古迹,就必须在营造制式上有所约束,不能明显违反古制,背离史实。

2013年南门修复工地张挂的新规划效果图中,红墙黄瓦终于不见了。纠正了这个人为的重大偏差,南门摆脱了廉价“主题公园”气,顺眼得多了。

六,风水大事

回到两个南门:它为什么要移位?何时移位的?

出土的这个南门,无疑是明初扩城时设计的南门,因为它正对学宫西侧的古城南北大街,即崖城历史中轴线,使全城符合华夏古建轴对称的基本设计理念。在笔者复原的城垣图上,这条中轴线联通南门北楼,是城内唯一能直通南北墙的大街,与东西两面城墙距离相等。

有人说“文明门”及尊经阁、孔庙等,是古崖城的“基本中轴线”,可以构成“视线通廊”。现场一望而知此说牵强,层层阻隔,哪能看通?

现在看到的学宫只是道光年间才迁址修建的,而明清崖城的整体布局早在洪武年间就已经完成。明初的州城设计者,怎么可能以四五百年后的学宫为中轴线呢?况且,据考今日学宫地皮,明初扩城时是“崖州守御千户所”官署。如果千户大人以自己官署作州城中轴线,也违反朝廷体制,属于僭越,将立即导致知州的严重抗议乃至参劾,千户势必获罪下台。以洪武年间治吏之严酷,这种事情根本不可能发生。

不错,崖城学宫本身的布局,是南北轴对称的,而且也以南山为朝向。由于学宫是古崖城罕有还能看到的地面遗存,今人难窥全豹,便以为这就是崖城的中轴线。其实,这只是学宫本身的中轴线,其它官署乃至民宅大院也同样有自己的中轴线,轴对称是华夏古建的基本格局。

古代各地孔庙都只是“学庙”,不会作为城市中轴线。只有曲阜与北京孔庙,是仅有的两座“国庙”,地位不同寻常,才有资格如此,这也是等级分明的。

崖城中轴线接近现存学宫,纯属巧合。因为学宫曾多次搬迁,甚至常常安置在城圈之外,比如宋代的第一所学宫,就长期位于城外东南角,明清学宫也曾在城外西南角,与城池中轴线毫无关系。

新出土的南门,才是崖城中轴线的南坐标点。只须站在已消失的南门位置向北一望,就可获得全城清晰的“视线通廊”。

既然老南门如此堂堂正正,后来为什么又废弃了?

现存的“文明门”,身份太奇特:作为城门既符合了学宫中轴线,又背离了城池中轴线,这个原因确实值得探究。

没有任何记载,不知时间和原因,但是庞大的古建就在眼前——或许,这才是崖城历史的特异有味之处。

南门从南墙正中央东移了十丈左右,距离虽然不远,却也是大动作,因为城门之城墙段需要特别的厚度,才利于城门防护。新老两门当年如何处理,仅从挖掘报道是无法判断的。

从现存的南门看,城门与学宫确实构成了统一的中轴线,与学宫发生了关系。凭直观可以判断,城门显然是服务于学宫了。这决不可能是无意识的。

既然如此,那么推测“改门”的最可能年代,是现存学宫出现之后、城池的最近一次翻修之时。道光三年学宫搬到原参将署,而道光十二年(1834),恰好崖城城池进行了最后一次重修。可能就是这次重修,把南门挪移了。

为什么要挪移?其动机不离对科举的风水迷信。

七,反复折腾

《光绪崖州志·卷五》记载了崖州儒学建筑的变迁史,是对历代史料的归纳总结。从北宋年间初设儒学开始,崖州儒学一直没有停止过挪窝,前后达十五六次之多,至于在原址改动结构的就更多了,所有变动记载篇幅为现代书页两整版有多,而且未必事事尽录,总之是令人眼花缭乱。

古代科举是唯一“光明出身”,教育相对落后的崖人,一直努力想改变这种面貌。尤其是清乾隆以后崖州社会长足发展,州人对教育的投入更是有增无减。不过囿于历史条件,亦难免迷信,士绅根据不同时代堪舆师的指引,屡屡提出并乐助搬迁州学,甚至到了“走火入魔”的地步。

《乾隆崖州志·卷四》就统计过:“崖之学宫,州人士惑于形家之言,迁移者十,改易门向者四”。认为这有点过分,忍不住批评道:难道学宫“风水”好了,书生不努力学习就可以成名了吗?从今往后的君子,还是应该发奋砥砺,提高自身素质,别再寄望于胡乱改建了。

州志编纂者或州官有感而发,但言者淳淳听者藐藐,此后州学的搬迁依然未停,最后搬到了现存学宫,算是公认的最好地头,总算是停止了迁址折腾。不过内部设计折腾如故,尊经阁的上上下下就是其一,直到废止科举。

搬到现存学宫之前,张岳崧扬名天下,成为海南科举最高成绩获得者。这对长期苦于科举成绩低落的清代海南,无论是府州县学,还是士子、家长,都是一个强大的激励信息,他们都在全方位地努力,希望下一个三甲就落在自己家。

这些努力之中当然包括风水的改善——很快就会有人细致考察张家的祖坟老屋、池塘水井,当然也少不了考察定安县学的格局配置,直到张岳崧读书时所坐的桌椅、挎的饭篮、用的笔墨品牌。然后认为取到真经的,就回家或明或暗、或大或小地折腾。

在传统意识中,风水往往是第一位重要的。“再建文明门,左义路,右礼门”就是从定安县学照搬来的套路,而移崖城南门,使之符合学宫中轴线,恐怕更是这些折腾中的荦荦大者。

州官对于阖州士绅强烈请求的风土事宜,尤其事关科举,即使不以为然,通常都不好拂逆。州官如流水,总是外乡人,施政、赋役需要本土士绅协助之处甚多,不如做个顺水人情,何况科举成绩本来就是重要政绩。

改建城门已经出了学宫范围,是大事,不过有士绅全额资助,不费公帑,亦并非不能考虑。参将本是崖州最高武职,连他的司令部都能应士民之请挪出改作学宫,城门挪个十丈八丈,不会比迁参将署更重大。此次重修虽是知府、知州领衔“捐修”,但捐款主力无疑还是本土乡绅。

嘉道间的崖城,已非清初之穷窘,是相当富足的,人们可以在州学上动作频频。王知府捐修,显示改门已经得到琼州府的行政首肯。

八,冰火两重天

回看当年崖州的科举形势,还真难怪人们如此执着地折腾风水。

明代海南人才济济,考上进士、举人的很多,闻名全国者也屡屡出现,此起彼伏;崖州同样经历了一个科举丰收期。到了清代,尽管琼崖经济大步发展,人口数倍增长,科举成绩却双双直线下降。

看看光绪志“选举志”的统计,崖州明代出了3位进士在籍,其中钟芳还名列全国第五,清代一个也没有;明代出了26位举人,清代仅有4位。同时,崖城籍士人向来占崖州科举压倒性优势的局面,也在发生变化,清代举人中仅有一位是崖城人。这种颓势长期不能扭转,说它令崖州、崖城鄉绅父老代代忧心如焚,绝不为过。

清代崖州生员是一个不小的群体。额设“州学生员,岁科每考额进十二名,广额一名,拨府一名。廪生三十名,增生三十名。武学额进十二名(《光绪崖州志·卷十》)”,大几十人衣冠楚楚,济济一堂。还有民间的鳌山书院,自费学员名额不限,也是有资格循正常途径获取功名的。

所以清后期崖城学员总额应该常年维持着一百多名,都挤在科举的独木桥上盼出身。后面是近百个家庭,这些家庭通常比其他家庭对社会更有影响力。

但是,清初至道光末,崖州全境别说进士,竟然连一个举人都没有中过,这也太悲催了!

关于张岳崧的《重建崖州学宫碑记》,也值得说说。查张氏专著《筠心堂集》,仅有的几篇学宫、书院碑记,为海南撰写者唯此一篇。张岳崧本定安人,成名后任职皆在中央及大陆省份,在海南仅曾主讲琼台书院。其生平与崖州没有直接的交集,撰碑文时在任湖北布政使。该碑记,很可能是崖州与之有渊源的人士一再恳请,而张岳崧亦深知崖州长年“脱科”之痛,出于扶掖后进而勉力为之吧。准确地说,自清初至作碑记时,崖州已经脱科180年了。

张岳崧文字很精彩。例如《筠心堂集》碑记描述崖州形势:“崖州处琼极南,去京师万里,群山矗天,环以巨浸”。按崖州本拥有海南最高而奇险之山岭,且非止一处,此句气势非凡,语调铿锵。光绪《崖州志》却作“群山罗列”,变了两字,气势顿失,语调平庸,且“群山”“罗列”亦嫌同义反复,不知系哪个环节誊抄之误。对此,仅看该志的后来者当然是浑然不觉的。

探花公“破例”作碑记,主要原因套用现代概念,是热心的“文化扶贫”,尽一己之力,希望崖州科举早点“脱贫奔康”吧。

据查,清代广东每科乡试举人常规名额是70名。崖州两百多年“无举”,虽然还有“贡生”一条上升通道,但是含金量最高的乡试无一斩获,不但生员及其家庭承受煎熬重压,崖人甚至在外地都抬不起头了。学宫风水之说,应该长期是清代崖城公众视野焦点。

风水如此流行,不足深怪。直到今天,无论考场、官场、商场还是赌场,甚至情场,社会上依然存在大量或明或暗笃信风水、运程、星座的人,其中不乏受过高等教育者,不乏“成功人士”,何况科学不发达,“唯有读书高”、以科举为唯一出身的古代?

道光十二年这个年份假说,与三亚文保专家估计的改门年代相差不远,只差十年八年。虽然这一年,未必是挪移南门的确定时点,但毕竟还是以道光三年,迁徙州学以后的可能性为最大。

说来也怪——清代崖州仅有的四位举人,全是学宫迁到现址并“开文明门于前,增尊经阁于后”之后,才中举的!他们是:咸丰初年的吉大文、光绪中后期的林瓒统、张嶲、郑绍才。

从清初到道光末,200多年,崖州半个举人都没有,从咸丰初到废除科举仅50余年,就中了4位。更奇怪的是:“光绪十九年,以尊经阁高耸不宜,呈州拆卸”之后,次年立即中了林瓒统,三名举人联袂在此后八年之内,真可谓大丰收。

按照这个频率,清代崖州举人应该上百,反过来问,学宫若非如此变动,是不是整个清代科举都要“剃光头”呢?

——说是巧合,那也太巧了吧!

——说是真巧,那么此前那么多折腾为何又都无效呢?

无论如何,晚清由于连中三举,崖城平添了一抹浓浓的喜气,那一两代人的乡绅对学宫与南山朝向风水,显然是深信不疑的。从坊间到乡落,一州父老茶余饭后叙说此事时的眉飞色舞,应该不难想象,尤其是那些曾捉刀及力促这类“折腾”的头面人物,更可能得意洋洋,以大功臣自居。(待续)

——以《送别歌》《梁生歌》《审情》的研究为例