中国文化的世界性意义

——以启蒙思想与中国文化关系为视角* #

张西平 北京外国语大学

梁启超当年在谈到中国历史的研究时曾说过,根据中国的历史发展,研究中国的历史可以划分为:“中国的中国”“亚洲的中国”以及“世界的中国”三个阶段。所谓“中国的中国”,这一研究阶段是指中国的先秦史,自黄帝时代直至秦统一。这是“中国民族自发达自竞争自团结之时代”。所谓“亚洲之中国”的研究阶段,是为中世史,时间是从秦统一后至清代乾隆末年。这是中华民族与亚洲各民族相互交流并不断融合的时代。所谓 “世界之中国”的研究阶段是为近世史。自乾隆末年至当时,这是中华民族以及亚洲各民族开始与西方民族交流并产生激烈竞争之时代。由此开始,中国成为世界的一部分。

梁公这样的历时性划分虽然有一定的道理,但实际上中国和世界的关系是一直存在的,尽管中国的地缘有一定的封闭性,但中国文化从一开始就不是一个封闭的文化。中国和世界的关系,亦不是从乾隆年间才为肇始。中国文化在东亚的传播,如果以汉籍传入为起点已有一千多年,中国和欧洲的关系也可追溯到久远年代,在汉书中已经有了“大秦国”的记载,而早在希腊拉丁作家的著作中也开始有了关于中国的记载,虽然在地理和名称上都尚不准确。我曾将西方对中国的认识划分为“游记汉学阶段”“传教士汉学阶段”和“专业汉学阶段”,虽然这样的划分有待细化,但大体说明欧洲人对中国认识的历史进程。这说明中国文化从来就不是一个地域性的文化,它不仅在东亚文化发展中有着重要的影响,而且在西方文化的发展中也一直扮演着重要角色。因此,对中国文化价值的研究不仅可以从其内在的逻辑出发加以阐述,也可以从其在世界范围的影响角度展开研究。实际上在世界范围内梳理中国文化外传的历程与影响是中国文化的历史本质所要求的,唯有此,才能真正揭示中国文化的世界性意义。

在中国与西方的文化关系中最重要、也最有魅力就是17—18世纪中国文化西传所引起的欧洲“中国热”和对启蒙运动产生的重要影响,这是“研究中西关系史上一段最令人陶醉的时期,这是中国和文艺复兴之后的欧洲高层知识界的第一次接触与对话”。这段历史最能清楚地显示出中国文化的世界性意义。

对这段历史的研究有三个关键性的问题:第一,17—18世纪时,中国古代文化典籍传到欧洲了吗?第二,欧洲的思想家们阅读到这些书后,产生社会影响了吗?最后,为何中国文化会对近代欧洲的文化思想史上最重要的启蒙运动产生了影响?

一、中国文化经典的西传

我们首先回答第一个问题。“礼仪之争”是17—18世纪中西文化交流史上最重要的事件。这个事件最后导致了中国清朝政府和罗马教廷的直接对峙,成为欧洲和中国之间的重大外交事件。

这一事件首先发生在耶稣会内部,随后逐步演化为来华传教士的各个修会对中国传教策略的争论,它在本质上是欧洲天主教文化第一次面对中国文化时所产生的宗教性困惑和一种文化理解的碰撞,在争论问题的内容上是一个纯粹传教学的问题或者说是一个纯粹的文化问题。在争论的范围上虽然也有中国教徒参与,但实质上是一个罗马教会的内部问题,争论的根源也在欧洲教会内部。当争论演化为一个欧洲文化史和思想史问题时,这场争论基本已与中国没有太大关系了,中国只是作为一个文化的“他者”参与了欧洲文化与思想的进程。

“礼仪之争”最大的受益者是欧洲思想和文化界,由于各修会都要为自己的传教路线辩护,耶稣会要向欧洲说明他们的“合儒易佛”是正确的传教路线,这样对儒家经典的翻译以及对中国文化的介绍就成为各个修会的重要内容。“受争论双方影响,欧洲本土自17世纪末掀起一场大规模介绍中国礼仪,介绍中国哲学与宗教,介绍中国历史与文化的著作,这可以说是欧洲文化思想界全面关注和认识中国的起点。”这真是历史的吊诡,或许是黑格尔(G.W.F.Hegel,1770—1831)所说的“理性的狡黠”。来华耶稣会士远渡大洋,来到中国,是为了福音东传,使中华民族皈依天主教。没想到,无心插柳柳成荫,“礼仪之争”却使这些传播福音的来华传教士变成了中国文化西传的主力军,成为儒家经典的翻译者和介绍者,从而成为中国文化向欧洲传播的桥梁。后世的历史学家在评判来华耶稣会士的历史作用时,甚至认为他们在“中学西传”的功劳比在“西学东渐”上的功劳还要大,这恐怕是利玛窦为代表的来华耶稣会士们万万没有想到的。

18世纪法国耶稣会士入华后,其翻译的范围在不断扩大,其翻译成果首先出版在杜赫德(Jean-Baptiste du Halde,1674—1743)所编辑的《中华帝国全志》一书之中。我们仅以这本书为例,就可以看出当时中国古代文化经典在域外的翻译出版情况。“《中华帝国全志》被誉为‘西方早期汉学三大名著’之一,由法国耶稣会士杜赫德在编辑《耶稣会士书简集》的过程中,将传教士从中国寄回的这些书信和著作、翻译等加以巧妙的编排而组成的一本书,它的全名为《中华帝国及其鞑靼地区的地理、历史、编年、政治、物理之记述》(Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l

’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales et particulieres de ces pays, de la carte générale et des cartes particulieres du Thibet, & de la Corée; & ornée d'un grand nombre de figures & de vignettes gravées en taille-douce

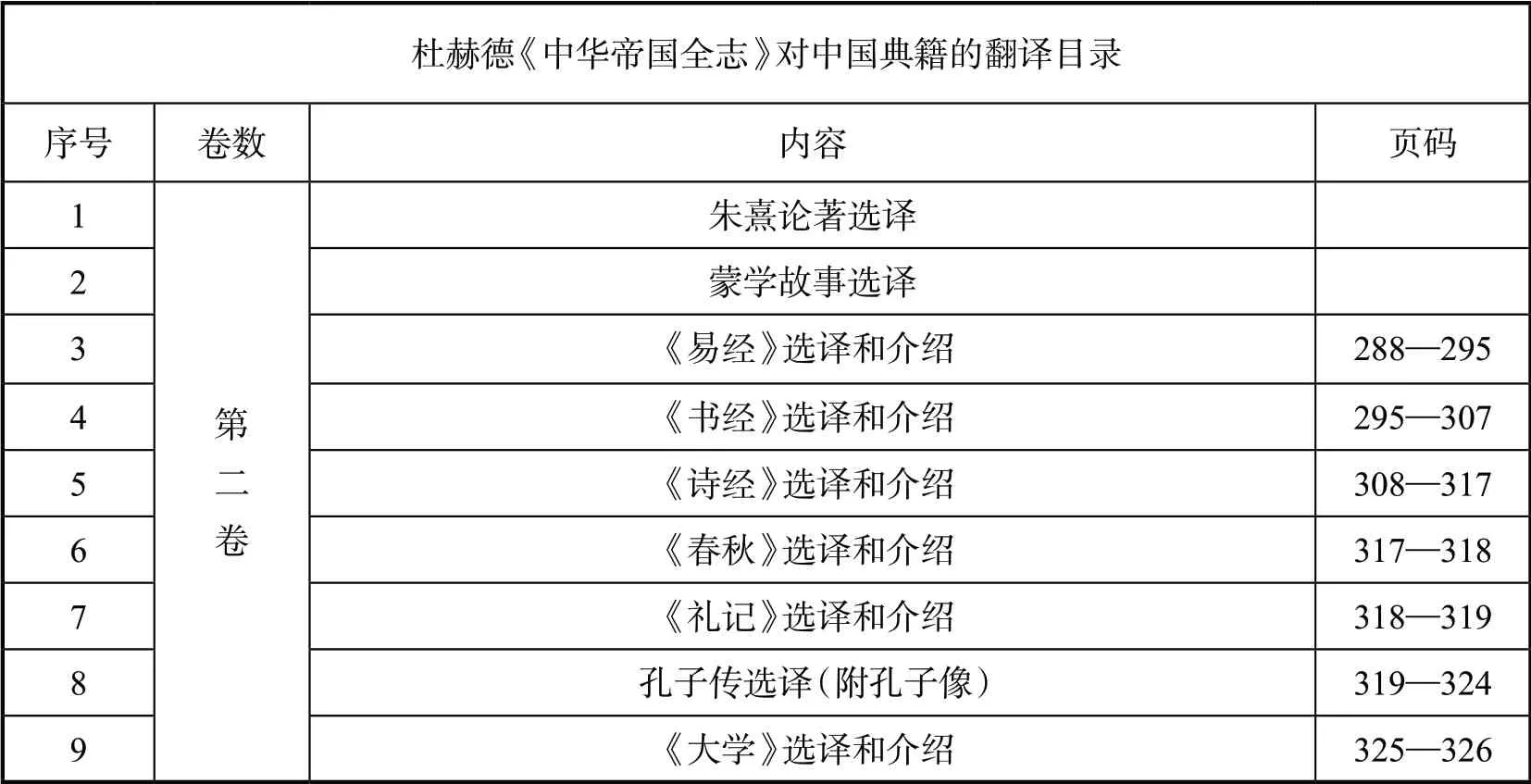

)。”杜赫德并未来过中国,但他以这些耶稣会的来信和著作为基础,重新按照一个完整的体例来进行编辑,从而使这本书体现出了个别著作所不具备的,即对中国介绍的完整性。同时,这部书也将在华传教士的大量的关于中国典籍的部分章节、部分片段翻译成法文放入其中。因此,这本书是研究中国古代典籍西译的一个重要著作,也是18世纪中国文化在欧洲传播的代表性著作。囿于该文篇幅,这里仅仅将其翻译中国典籍的部分作品做一个初步的列表。

杜赫德《中国帝国全志》中的儒家经典和中国典籍翻译目录

续表

通过对《中华帝国全志》这部洋洋大作进行内容分析,我们可以看到,传教士的译作基本上已经向西方读者介绍了相对完整的儒家文化核心内容,勾画了中国文化精神的世界蓝图。

从西方对中国的认识过程来看,耶稣会士的主要贡献在于从16世纪到17世纪西方对中国认识的演进中,他们首先通过翻译儒家经典和中国文化经典,把对中国的认识推进到精神阶段。拉赫曾这样评价早期来华的道明会传教士在认识中国过程中所做的工作,他说:“最早的记述强调的是物质财富、技术和中国社会复杂的组织结构。在16世纪中期以后,克路士、门多萨和马菲等人尽力呈现一个综合画面,强调盛行在中国政府、教育和社会结构中的合理规则。这些作家也开始更为详细地讲述在中国国家关系和贸易中朝贡体制的主要特征。传教士们一直致力于通过文化渗透在中国传播福音,他们增加了以前中国形象中一直欠缺的智力因素。由于许多传教士都是博学之士,他们不满足于草率的观察和臆测,开始严肃认真地收集中国书籍,进行翻译,并向有学问的提供消息的中国人询问。尽管16世纪欧洲的中国形象在许多细节上仍模糊不清、歪曲失真、畸形怪异,但到1600年时,甚至在利玛窦在北京成功安顿下来之前,实际上,在欧洲文献中中国生活中的每一个突出特征都已被触及,中国形象的基本轮廓已然清晰显露。”道明会等修会在17世纪对中国精神文化的探索,包括拉达开始翻译中国古代小说和一些典籍,在门多萨的《中华帝国史》中已经表现了出来,这些均为耶稣会的工作打下了基础,进一步促进耶稣会士开启了翻译儒家经典和中国典籍的先河。

正是在来华耶稣会的努力之下,正是通过他们孜孜不倦的翻译工作,中国人的精神世界开始展现在欧洲人面前。

二、16—18世纪中国文化经典对欧洲的影响

儒家经典和中国古代文化典籍在16—18世纪欧洲的影响是一个重要的问题,其内容的复杂性几乎和儒家经典与中国古代文化典籍在欧洲的历史传播研究一样,涉及多方面的问题,包括文本、人物、历史、思想等等。笔者在此将重点放在传播历史的研究,并以影响研究为辅。是故,笔者从文化史与观念史的角度对这一时段的影响做一分析。

1.全球史观下新的思考

在19世纪后由西方所主导的人文社会科学研究中,西方文化是人类思想的中心,它代表着人类的未来。其根据是现代化的社会发展模式和思想均由西方人确立。西方所以取得现代化的显著成就,获得这样的地位,是因为西方有一整套的思想文化传统。文化的优越,导致了发展的优越;文化的先进,导致了社会的先进。这样,西方文化的这种地域性的经验就成为全球性的经验,放之四海而皆准;西方文化的自我表述就成为全球各类文化的统一表述。西方成为所有非西方国家的榜样,西方的道路应是全球各个国家的发展道路;西方的政治制度和文化观念应成为全球所有国家的制度和的理念。于是就有了目前被人们广泛接受的“东西之分”“现代与传统”之别的二元对立的模式。西方代表着现代和先进,东方或者非西方代表着传统和落后。这样,东方或者非西方国家如果希望走上现代之路,就一定要和传统决裂,要向西方学习,似乎唯有此,东方或非西方国家与民族才能复兴。

不可否认,西方文化中确有许多有价值的东西,也为人类的文明与文化提供了宝贵的经验和理念,值得东方去学习。但中西对立,现代与传统二分的模式显然有着它的弊端。仅就历史而言,这样的思路美化了西方的道路,把西方文化与精神发展史说成了一个自我成长的历史,把在漫长历史中阿拉伯文化、东方文化对其的影响与贡献完全忽略,特别是在启蒙时期,完全无视东西文化之间的交流与融合的历史,当然也无视自大航海以后,西方在全球的殖民历史以及对其他文化的灭绝与罪恶。从全球化史的观点来看,这是有问题的。

弗兰克和吉尔斯认为:“当代世界体系有着至少一段5000年的历史。欧洲和西方在这一体系中升至主导地位只不过是不久前的一段也许是短暂的一事件。因此,我们对欧洲中心论提出质疑,主张人类中心论。”世界的历史是各个民族共同书写的历史,西方的强大只是近代以来的事情,而这种强大原因之一就是西方不断地向东方学习。在希腊时期,“对俄耳蒲斯(Orpheus)、狄俄尼索斯(Dionysus)、密特拉斯(Mithras)的崇拜充斥着整个希腊—罗马世界,这说明在耶稣之后的若干世纪里基督教学说和信仰很有可能与印度宗教共享了一种遗产。这些问题都值得深思,关于孰先孰后的疑虑很难决断,但是有一点是确凿无疑,即任何试图将西方剥离出东方传统的行为都是一种人为的划分”。文艺复兴前几百年中,世界的中心是阿拉伯文明,文艺复兴起始阶段就是意大利人学习阿拉伯文,从阿拉伯文中翻译回他们已失的经典。以后在佛罗伦萨的顶楼上发现了希腊文献的手稿,重点才回到意大利本土。“就连像弗雷德里克·特加特这样的一些西方史学家,早在数代人之前也已批判过‘以欧洲为中心的’历史著作,主张撰著单一的‘欧亚地区’史。特加特1918年指出:‘欧、亚两大地区是密不可分的’。麦金德曾指出过:若视欧洲史附属于亚洲史,即可非常深刻地认识欧洲史’……史学家们的老祖宗(希罗多德)认为,欧洲史各时期均留有跨越将东西方隔开的假想线而交替运动的印记。”有了这样一个长时段、大历史的全球化史观,有了对西方文化自我成圣的神秘化破除,我再来讨论16—18世纪启蒙时期中国古代文化在欧洲的影响就有了一个基本的出发点。

2.18世纪欧洲中国热

关于西方思想和中国思想在启蒙时期的相遇,正像我们在开篇就指出的是从大航海时代开始,“任何试图弄清楚欧洲和亚洲思想会面问题的研究都必须在这一语境下展开”。

从社会侧面来看,启蒙时期儒家经典和中国古代文化对欧洲的影响就表现在18世纪的中国热。“启蒙时期正是中国清朝的早期和中期,这时中国在世界历史上的影响达到了巅峰……中国在世界历史和世界地理上都引人注目,其哲学、文化和重农思想受到密切的关注,其经验被视为典范……世界历史上任何一个时期都没有像启蒙时期这样,使得中国的商业贸易相对而言如此重要,世界知识界对中国兴趣如此之大,中国形象在整个世界上如此有影响。”在社会生活层面,当时的欧洲上流社会将喝中国茶,穿中国丝绸的衣服,坐中国轿,建中国庭院,讲中国的故事作为一种使命的风尚。Chinoiserie这个词汇的出现,反映了法国当时对中国的热情。这“突出地反映了这样一个事实:在相当长的时期中,各个阶层的欧洲人普遍关心和喜爱中国,关心发生在中国的事,喜爱来自中国的事物”。

德国哲学家莱布尼茨是当时欧洲最关心中国的哲学家,而且他和来华传教士有着直接的接触和联系,他见过闵明我,并与白晋保持了长期的通信,继而出版了德国历史上第一本关于中国的书——《中国近事》。在礼仪之争中,他明确地站在耶稣会一边,写了《论尊孔民俗》这一重要文献,晚年,又写下了其哲学生涯中关于中国研究的最重要文献《中国自然神学论》。

从思想而言,中国思想在两个关键点上是和莱布尼茨契合的:其一,他对宋明理学的理解基本是正确的,尽管他并没有很好地观察到宋明理学中“理”这一观念在伦理和本体之间的复杂关系,但他发现了理的本体性和自己的“单子论”的相似一面;第二,他从孔子的哲学中看到自己自然神论的东方版本。在西方宗教的发展中,斯宾诺萨的自然神论开启了解构基督教人格神的神学基础,传统神学将自然神论视为洪水猛兽。从此斯宾诺萨只能生活在阿姆斯特丹,靠磨眼镜片为生。莱布尼茨通过自然神论来调和孔子与基督教的思想,“在这个意义上,莱布尼茨是当时唯一重要的哲学家,认为中国人拥有一门唯理学说,在某些方面与基督教教义并存”。尽管莱布尼茨的理解有其欧洲自身思想发展的内在逻辑,但他看到孔子学说中非人格神的崇拜是很明确的。

如果说莱布尼茨从哲学和宗教上论证了孔子学说的合理性,那么伏尔泰(Voltaire,1694—1778)则从历史和政治上论证了孔子学说的合理性。卫匡国的《中国上古史》以及《中国哲学家孔子》所附的中国纪年表,在欧洲引起了轰动,它们彻底动摇了中世纪的基督教纪年。“《风俗论》是伏尔泰的一部重要著作,在这部著作中,伏尔泰第一次把整个中国文明史纳入世界文化史之中,从而打破了以欧洲史代替世界史的‘欧洲中心主义’的史学观……他说东方民族早在西方民族形成以前就有自己的历史,我们有什么理由不重视东方呢?‘当你以哲学家身份去了解这个世界时,你首先把目光朝向东方,东方是一切艺术的摇篮,东方给了西方一切。’”如果中国的历史纪年是真实的,基督教的纪年就是假的,梵蒂冈就在骗人,欧洲的历史也就是一部谎言的历史。借助中国,借助孔子,启蒙思想家们吹响了摧毁中世纪思想的号角。而伏尔泰这位18世纪启蒙的领袖是穿着孔子的外套出场的,他的书房叫“孔庙”,他的笔名是“孔庙大主持”。

魁奈(Francois Quesnay,1694—1774 )也是推动18世纪法国中国热的重要人物。在魁奈的影响下,通过蓬巴杜夫人劝说,路易十五模仿中国古代帝王的“藉田大礼”,于1768年6月15日在凡尔赛王宫举行。皇太子“亲自拿着用丝带装饰的耕犁模型在众人面前炫示”,这被后人称为“对‘重农主义’的流行性疯狂的一个贡献”。魁奈对孔子充满了崇敬的心情,他说:“中国人把孔子看做是所有学者中最伟大的人物,是他们国家从其光辉的古代所流传下来的各种法律道德和宗教的最伟大的革新者。这位著名哲学家坚贞不渝,忍受着各种非难和压制,而这些非难和压制有时在哲人们的著述似乎旨在重新建立他们自己国家的秩序时,也会遭遇到。”他从孔子学说中找到自己经济学说的思想基础——自然法则。重农学派的自然秩序理论主要受益于中国古代思想,魁奈说:“中华帝国不是由于遵守自然法则而得以年代编长、疆士辽阔、繁荣不息吗?那些靠人的意志来统治并且靠武装力量来迫使人们服从于社会管辖的民族,难道不会被人口稠密的中华民族完全有根据地看作野蛮民族吗?这个服从自然秩序的广袤帝国,证明造成暂时的统治经常变化的原因,没有别的根据或规则,只是由于人们本身的反复无常,中华帝国不就是一个稳定、持久和不变的政府的范例吗?……由此可见,它的统治所以能够长久维持,绝不应当归因于特殊的环境条件,而应当归因于其内在的稳固秩序。”这个内在固有的秩序就是“自然秩序”,正是他的学说的核心思想。

魁奈重农学派与中国古代思想之间的渊源和联系,得到学者的研究和证明。利奇温认为,魁奈的学说“特别得力于中国的传统文化”,中国学者谈敏认为:“重农学派创立自然秩序思想,其重要思想来源之一,是得自中国的文化传统;尤其是这一思想中那些在西方学者看来不同于欧洲主流思想的独特部分,几乎都能在中国古代学说中找到其范本。”

在启蒙运动中始终有两种声音,从孟德斯鸠(Charles de Secondat, Baron de Montesquieu,1689—1755)到卢梭,启蒙思想也在发生不断的演进与变化,这种变化最终在1793年孔多塞的《人类精神进步史表纲要》中表达了出来,此时,以进步为核心的启蒙观念确定了下来。此时中国成为与进步对持的“停滞的国家”。如他所说:“我们就必须暂时把目光转到中国,转到那个民族,他们似乎从不曾在科学上和技术上被别的民族所超出过,但他们却又只是看到自己被所有其他的民族一一相继地超赶过去。这个民族的火炮知识并没有使他们免于被那些野蛮国家所征服;科学在无数的学校里是向所有的公民都开放的,惟有它才导向一切的尊贵,然而却由于种种荒诞的偏见,科学竟致沦为一种永恒的卑微;在那里甚至于印刷术的发明,也全然无助于人类精神的进步。”

这样我们看到启蒙运动从伏尔泰到孔多塞,它走过了一个完整的过程,对中国从赞扬变为批判。其实中国仍是中国,这种中国观的变化是欧洲自身思想变化的结果。“中国形象发生颠覆性的转变,归根结底是欧洲人看待中国时的坐标已经斗转星移,从尊敬古代变为肯定当今,从崇尚权威变为拥戴理性,从谨慎地借古讽今变为大胆地高扬时代精神。因此中国曾经被作为圣经知识体系的从属物而被尊敬,被作为古老文明典范而被尊敬,但瞬间又为同样的原因被轻视。借耶稣会士之手所传递的中国知识在17—18世纪的欧洲人眼里堆积起的中国形象其实没有太大变化,只是这个形象的价值随着欧洲人价值观的变化而改变了。”

三、如何评价中国文化对欧洲启蒙运动的影响?

在如何看待中国思想在启蒙运动中的影响时,有两个问题需要特别注意。

第一,中国思想是否传播到了欧洲,启蒙思想家们是否读到了中国古代哲学儒家的作品,这是一个知识论的问题。在这个问题上有的学者将其分为两种立场和方法,“研究西方的中国观,有两种知识立场:一是现代的、经验的知识立场;二是后现代的、批判的知识立场。这两种立场的差别不仅表现在研究对象、方法上,还表现在理论前提上。现代的、经验的知识立场,假设西方的中国观是中国现实的反映,有理解与曲解,有真理与错误;后现代的、批判的知识立场,假设西方的中国观是西方文化的表述(Representation),自身构成或创造意义,无所谓客观的知识,也无所谓真实或虚构”。不可否认,从后现代主义的理论出发,可以揭示出西方中国形象的一些特点,但将现代经验的知识立场和后现代的批判知识立场对立起来本身就是有问题的,尽管从后现代主义的立场来看,这种对立是天经地义的事。知识的传播和知识的接受是两个紧密不可分的阶段。知识是否流动?知识流动的具体内容如何?接受者如何接受和理解知识?他们的文化身份对所接受知识的影响如何?这些理解和他们所在的时代思想关系如何?这是一个问题的两个方面。“启蒙思想家在关于中国讨论时绝大多数情况下是建立在误读基础上的”,这样的判断只说明了问题的一个方面。不能因为接受者对知识的理解受到自身文化的影响而产生了对异文化的“误读”,就否认知识在传播中的真实性,同样,不因传播者在传播知识时受其自身文化的影响,对其所传播的知识附上自身的色彩,就完全否认了所传播知识仍具有真实的一面。中国后现代主义的知识立场夸大了知识传播和接受的主体的自身文化背景对知识传播和接受的影响,并且将文化之间的交流、知识在不同文化之间的流动完全龟缩为一个主体自身文化背景问题,将丰富的历史过程仅仅压缩为主体自己的文化理解问题。这样也就“无所谓客观的知识,也无所谓真实或虚构”。显然,这种理解是片面的。“在讨论18世纪以来的中国观时要一分为二,一方面是欧洲人对中国文明一些基本特质的总结和认识,比如中国和中国人的特性、中国社会发展的特征、中国制度结构的特征,这些知识比较具有恒定性,基调在18世纪差不多都定下,此后也没有大的改观。另一方面则是欧洲人对这些基本恒定的内容的评价,它们或正或反,总不相同。”这说明,知识和对知识的态度是两个问题。

这涉及启蒙时期欧洲知识界所了解到的关于中国的知识、所接触到中国古代文化思想究竟是真实的,还是虚假的?或者启蒙时期所形成的中国观和中国有关还是根本和中国无关?在一些学者看来,关于西方的中国观的客观认识与真实知识这一假设本身就值得商榷。我们分析不同时代西方的中国观的变异与极端化表现并不是希望证明某一个时代西方的某一种中国观错了而另一种就对了,一种比另一种更客观或更真实,而是试图对其二元对立的两极转换方式进行分析,揭示西方的中国观的意义结构原则。西方对中国的认识自然有其自身的原因,但所接触和了解的外部因素的多少和真假当然对其内部因素的理解有着直接的影响。把外部因素作为一个虚幻的存在,其内部思想和文化转换的结构当然无法说清。

在笔者看来,尽管后现代主义的知识立场有一定的价值,但完全否认现代知识立场是片面的。中国知识和思想在启蒙运动引起了巨大的思想震动,这本身是欧洲思想内部的原因所造成的,但正是在耶稣会士所介绍的儒家思想的观照下,儒家自然宗教的倾向、中国历史编年的真实性,中国政治制度在设计上比欧洲的合理性,例如科举考试制度等等,才会引起了欧洲思想的震动。如果中国思想文化不具备一定的特质,则不会引起启蒙思想家如此大的兴趣。如孟华所说:“孔子思想的核心是‘仁’,它的基本含义是‘爱人’。而伏尔泰终其一生不懈追求的,正是这种将人视为人,能够建立起人际间和谐关系的人本主义。”对魁奈而言,中国的思想是真实的,也是他经济思想的重要来源,如谈敏先生所说,他的研究就是“试图以确凿的事实和大量的资料,系统地论证法国重农学派经济学说,从而西方经济学的中国思想渊源,具体地勾勒出重农学派在创建他们的理论体系时从中国所获得的丰富滋养及其对后代经济学家的影响;展示中西文化交流对于18世纪经济科学发展的重要意义,驳斥那些无视东方经济思想对于世界经济思想的贡献与影响的荒谬言论,弘扬中国古代经济思想的光辉成就”。

中国思想和文化在16—18世纪的传播,在欧洲产生如此大的影响,形成了持续百年的中国热,这既是中国思想文化融入欧洲社会发展的一个过程,也是欧洲自身社会发展的一个自然过程,是欧洲思想变迁的内部需要的一个表现,同时也揭示了中国思想文化特点所具有的现代性内涵。那种否认中国知识在启蒙运动中的作用,无视中国思想文化的现代性内涵对启蒙思想的影响,将此时的启蒙的发展完全归结于欧洲思想自身发展的逻辑,不仅违背了历史,也反映出了这种观点对欧洲思想自身成圣的神话的迷恋。

“‘中国与欧洲的对立性’这一启蒙时所产生的认识也体现在一些长期占据欧洲学者思维的问题上,比如中国为什么古代先进而近代落后?中国的专制主义结构为什么能持续两千年?中国文明为什么会几千年不变?这些问题的提出就是以中国和欧洲处处相对立为前提,并且是以欧洲为标准,欧洲的模式意味着先进,则中国就是落后的例子;经过不断变化而形成的现代欧洲国家的政体是最文明与合理的,则中国的专制暴政长期存在就非常奇怪;欧洲是个不断变化求新的社会,则中国几千年维持原样未免不正常。正是这些基于两种文明对立性认识的问题构成了19、20世纪欧洲学者研究中国时的切入点,以及思索中国问题时所置身的基本框架。”这个观点是中肯的。

我们首先要打破19世纪以来的欧洲神话。面对中国文明,欧洲从18世纪的“热”转为“冷”,这是19世纪后开始的。对中国的负面看法尽管在18世纪也有,但成为主流是在19世纪。我这里想表达的是,19世纪后欧洲开始否认18世纪的中国热,一些西方人说这只是耶稣会所编撰的“神话”。他们开始否认18世纪的中国热,认为并不真实。我们要说明这种历史的真相,“在欧洲的‘中国热’中,呈现在人们面前的是一个善恶并存、美丑兼有的形象,笼统地把这个形象说成‘中国神话’,至少是不准确、不全面的。之所以在相当长的一段间中,对中国的景仰形成主流,而对中国的贬斥未能引起更多人的注意,那是时代精神使然,不应归咎于耶稣会士和伏尔泰们。”弗兰克和彭慕兰的书都是在说明这一点,不过他们是从经济史的角度,我们这里是从文化史的角度。尽管欧洲的认识有其自己的内在原因,但历史就是历史,这是不容随意篡改的。谢和耐教授曾经说过:“发现和认识中国,对于18世纪欧洲哲学的发展,起到了决定作用,而正是这种哲学,为法国大革命作了思想准备。”“直到今天,欧洲许多关于中国的认识还停留在中西初识时期,欧洲仍相当顽固地根据自己的需要来理解中国。中国文化曾经在启蒙时代这个历史时期里为欧洲文化和社会转型作出贡献,但欧洲还远远没有认识中国。”

其次,应从长时段来重新审视中国和欧洲的文化关系。19世纪只是一个时段的总结,历史只有在长时段中才能显现出本质。在历史的宏大叙述中,百年只是弹指一挥间。中国的重新崛起具有重大的历史意义。

最后,应从思想内容上解构欧洲自我神话。我们必须看到,这段历史不仅说明“中国的‘遗产’与所有其他文明国家的‘遗产’已结合起来,显然纳入了一条正在实现世界合作大同的轨道”,这无疑反映出中国古代文化的世界性意义,同时对我们自身来说“这段历史又告诉我们:中国的传统并不是完全与近现代社会完全相冲突的,中国宗教和哲学思想并不是与现代思想根本对立的,在我们的传统中,在我们先哲的思想中有许多具有同希腊文明一样永恒的东西,有许多观念同基督教文明一样具有普世性。只要我们进行创造性的转化,中国传统哲学的精华定会成为中国现代文化的有机内容。东方在世界体系中也并非无足轻重,在西方走向世界时,东方无论在思想上还是在经济上都起着不可取代的作用”。因此,1500—1800是中西文化的伟大的和平相遇,是中国和西方文化交流史最重要、最具有现代意义的一段历史,它是中国与西方共同的文化遗产,“未来的中西文化交流更多地呈现出1500年到1800年间中西方的互动与互惠”。

再者,对启蒙运动后期所确立的进步史观应进行解构。孔多塞最终所确立的以进步为核心的启蒙观是欧洲思想走向自我中心主义的开始。孔多塞写于1793年的《人类精神进步史表纲要》,以进步史观为核心,将人类历史发展分为9个时期,由低到高,最终达到完美阶段。他把中国安排在人类历史发展的第三个时代,他对中国历史与文明的安排为以后黑格尔的《历史哲学》对中国思想的评价打下了基础。正如一些学者所说的:“启蒙主义者努力在知识与观念中‘发现’并‘建设’一个完整的、体现人类幸福价值观的世界秩序,该秩序的核心就是进步,进步的主体是西方,世界其他地区与民族只是对象,这其中既有一种知识关系——认识与被认识,又有一种权力关系,因为发现与被发现、征服与被征服往往是同时发生的。启蒙主义者都是欧洲中心的世界主义者。他们描述世界的目的是确定欧洲在世界中的位置,他们叙述历史是为了确立自由与进步的价值,并将欧洲文明作为世界历史主体。启蒙运动为西方现代文明建筑了一个完整的观念世界,或者说是观念中的世界秩序。它在空间中表现为不同民族、国家、风俗及其法律的多样的、从文明到野蛮的等级性结构;在时间中表现为朝向一个必然的、目标的、线性的、可以划分为不同阶段的进步。启蒙主义都是历史主义者,他们将世界的空间秩序并入时间中,在世界历史发展的过程中理解不同民族文明的意义和价值。其线性的、进步的历史观念已不仅是人类经验时间的方式,甚至是人类存在的方式。所有的民族、国家都必须先在历史中确认自己的位置,无论是停滞的或进步的,在历史之外或在历史之中,然后才在世界的共时格局——即文明、野蛮的等级秩序——中找到自己的位置。”这个分析指出了孔多塞所代表的后期启蒙思想家的问题所在,即,强烈的西方中心主义,和带有强烈西方立场的历史观。

实际上,孔多塞时期的中国,仍是一个强大的中国,正如弗兰克所说:“整个世界经济秩序当时名副其实地是以中国为中心的。哥伦布以及在他之后直到亚当·斯密的许多欧洲人都清楚这一点。只是到了19世纪,欧洲人才根据新的欧洲中心论观念名副其实地‘改写’了这一历史。正如布罗代尔指出的,欧洲发明了历史学家,然后充分地利用了他们对各自利益的追求,而不是让他们追求准确或客观的历史。”

所以,揭示出启蒙思想的实际发展的历史,说明欧洲思想不是一个自我成圣的过程,仅仅回到希腊,西方思想家无法发展出近代的启蒙思想观念。但当代的西方思想史叙述却不再提这段历史,他们改写西方思想的发展史,并设置一个思想和文化发展对峙的二元模式,以训导东方国家。在此意义上,这种做法反映出西方思想自启蒙后的堕落。后殖民主义理论的意义在于揭示出启蒙以来西方思想发展形成的真实历史和逻辑,以强调东方的价值和西方的虚伪。但这样一种理论,仍只是以西方为中心,东方仅为陪衬而已,从而没有真正从全球化的角度考虑东西方之间文化与思想的互动,没有揭示在这个历史过程中东方思想的价值,也没有揭示出当代西方思想和文化主流叙述的虚伪性。

因而,用后殖民主义理论来论证启蒙思想的内在形成逻辑的合理性的做法,恰恰是用后殖民主义逻辑为西方辩护的一种自我殖民化,违背了后殖民主义理论的初衷。这说明长期以来中国学术界那种以介绍西方文化理论为主,并借用这些西方理论来解释中国和世界的研究方式过时了,这样的研究方法暗含这对西方理论的崇拜,而不能真正地消化西方理论,对其加以“扬弃”,吸收后创造出中国学术的理论。

更为重要的在于,在这样的理论方法主导下的研究,不能从这段交错的文化史中看到中国文化的更为广大深远的意义。启蒙运动与中国文化交错复杂的关系说明,大航海以后,西方开启全球化运动,仅仅在中国本土来解释与理解中国文化的价值和意义已经不够了,应该从中国与世界的“互动”中重新认识中国文化的世界性意义。