中国居民婚姻状况与代际收入流动性研究

摘 要:本文基于中国家庭收入项目调查2013(CHIP2013),测算了离异和非离异家庭的代际收入弹性,用绝对的数值说明父母婚姻状态对代际收入流动性的影响。此外,本文还计算了离异和完整家庭的收入转换矩阵,用数值探讨了两种家庭代际收入流动性的趋势,定性地说明父母婚姻状态对代际收入流动方向的影响。

关键词:离异和完整家庭;代际收入流动性;代际收入弹性;收入转换矩阵

中图分类号:F014.44文献标识码:A文章编号:1008-4428(2019)07-0176-04

一、 引言

党的十九大把新时代中国社会主要矛盾概括为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。十九大报告强调在“同时”和“同步”中提高人民教育。即坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长,在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。但是,居民收入增长的同时,收入不平等的现象仍然十分明显。2018年,中国基尼系数为0.474,仍然高于0.4的国际警戒线。基尼系数仅仅是从静态视角反映了结果的不平等。要反映一个社会公平与否,还要从动态的视角,通常用代际收入流动性来反映。比起结果的不平等,代际收入流动性则更好地反映了机会的不平等。

在中国,代际收入流动性减弱已成为非常严重的问题,具体表现为代际收入的流动性降低,收入的代际传递固化(Deng et al.,2012)。一旦收入代际传递固化,收入差距必定将进一步拉大。社会底层人群会因此感知到缺乏向上层流动的机会,就可能丧失“努力让下一代过上好生活”的动机,这将对一国经济的长期可持续发展产生严重的负面影响。

此外,近些年来,随着经济的发展,中国离婚率也一直在攀升。中国2007年离婚率为1.59%,2017年已高达3.15%,在短短的十年间上升了98.1%。父母婚姻的破裂对子代有着巨大的影响,离异家庭孩子的生活环境,无论是经济环境还是认知环境都比完整家庭孩子差,进一步导致收入比同龄人差(Astone & McLanahan, 1991),长此以往,必然会引发各种社会问题,不利于社会的稳定和发展。在20世纪,国外的一些学者就已经将高離婚率和本国的代际收入流动性相结合研究的案例(Bratberg & Rieck & Vaage, 2014)。

国外已经有不少学者研究了离婚对子代、代际收入流动性的影响。Blau & Duncan(1967)通过研究发现,离异家庭孩子受教育程度会比完整家庭孩子低,相应地,他们的职业地位和收入水平都比同龄人低。Amato & Keith(1991)通过对比分析得出离异家庭孩子更可能出现高中辍学,怀孕和青少年失业等情况(Gruber,2004)。Bjorklund & Chadwick(2003)使用瑞典数据,同时将数据分为儿子—父亲和儿子—继父两组,得出儿子—父亲的收入相关性与他们一起生活时间的长短成正比,但都比另一组收入相关性高。Fertig(2004)使用PSID数据发现子代与父亲的收入相关性随婚姻时间的增加而减弱,子代与母亲的收入相关性则相反。目前,国内对于离婚家庭的研究主要集中在离婚对子代教育发展和心理健康、犯罪行为等方面。纪桂萍(1995)通过对70名离异家庭的儿童和70名完整家庭儿童的实验,发现父母婚姻的破裂对儿童的情绪、心理、智力甚至成就都有一定的影响,尤其是对男孩子的影响尤为显著。毛海东和杨曼丽(2003)认为父母婚姻的破裂对子代是一种有决定性作用的变化,具体表现为:错误的异性观点;不健全的婚姻动机;理想化的婚姻期望;不负责任的婚姻态度;专制型的婚姻观念。然而,随着观念的进步,郭珊珊(2005)发现父母离婚的确会对子代的生活福利和身心健康发展造成消极的影响。然而,父母婚姻的破裂,在一定程度上,也使得子代摆脱了家庭的困扰,给子女的成长创造了一个新的机会(张思齐,2017)。

随着经济的发展和观念的进步,基于中国不断攀升的离婚率和国外已有的文献,研究不同婚姻状态下代际收入流动性的差别就十分有必要了。因此,需要进一步完善相关理论分析框架,是对以往研究的有效补充。

二、 数据介绍、处理

本文所用数据为中国家庭收入调查(CHIP),该调查是由中外研究者共同组织的、关于“中国收入和不平等研究”的组成部分,由国家统计局协助完成。本文使用的是最新的CHIP2013。CHIP2013的样本覆盖了从15个省份126个城市234个县区抽选出的18948个住户样本和64777个个体样本,其中包含7175户城镇住户样本、11013户农村住户和760户外来务工住户样本,具有较好的全国代表性。由于本文所要研究的问题,必须首先形成父代(父亲和母亲)与子代的有效样本配对。因此,本文采取了如下四种配对方式形成有效配对样本:完整家庭的父亲及其子代;完整家庭的母亲及其子代;离婚家庭的父亲及其子代;离婚家庭的母亲及其子代。

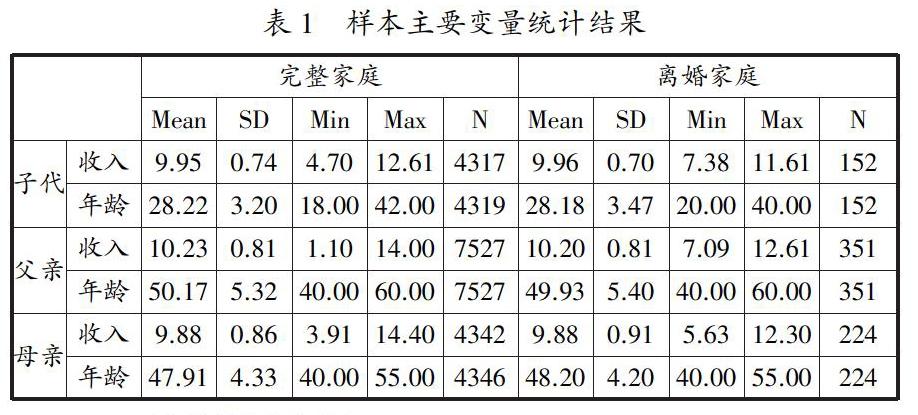

为了形成上述有效的配对,本文首先对所有家庭样本中父代和子代的信息进行分离,然后将同属一个家庭的父代、子代数据进行合并,从而获得两代人的有效配对。接着结合以往的研究以及CHIP数据自身的情况,选择父代和子代合适年龄段的劳动力。对于父代,参考中国劳动人口的基本特征,本文设定父亲劳动力的年龄上限是60岁,母亲劳动力的年龄上限为55岁。对于子代,由于本文样本中包含一定量的农村样本,因此本文选择成年以后(18岁及以上)年龄段的子代劳动力。最后,本文剔除了存在异常值的样本。经过以上的处理,本文一共获得了4468个有效配对样本。表1则给出了完整家庭和离婚家庭中父代和子代样本收入(取对数后的结果)、年龄等关键变量的统计结果。

三、 理论模型介绍

(一)计量模型测算代际收入弹性

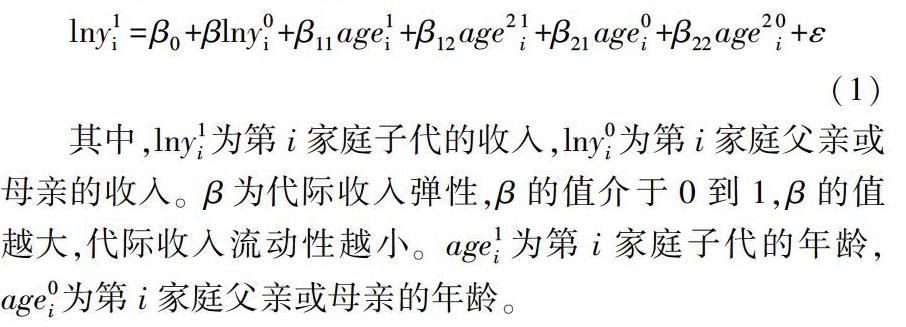

以往的研究表明,测算弹性的过程中存在生命周期偏误,即选择不同年龄段的样本,可能会得出不一致的结果。Haider & Solon(2006)认为父辈收入的选择时段最好是其劳动年龄的中期。此外,如果用父代某一年的单一收入代替持久性,可能存在向下的偏误,即暂时性收入偏误。但是,由于所要研究的是父母不同的婚姻状态对代际收入流动性的影响,即暂时性收入偏误对四组的影响是一样的,即每一组的估计结果都是同比例地向下偏误。因此,这种影响在本文中可以被忽略。结合上述,本文将父亲划分为40—50岁、50—60岁两个年龄段,将母亲划分为40—50岁、50—55岁两个年龄段。由于收入会和年龄紧密相关,因此,本文在回归方程中加入了父代和子代的年龄以及年龄的平方,来达到控制年龄的效应。本文估计代际收入弹性的基本方程为:

其中,lny1i为第i家庭子代的收入,lny0i为第i家庭父亲或母亲的收入。β为代际收入弹性,β的值介于0到1,β的值越大,代际收入流动性越小。age1i为第i家庭子代的年龄,age0i为第i家庭父亲或母亲的年龄。

(二)代际收入转换矩阵

本文运用代际收入转换矩阵,考察婚姻对社会代际流动方向的影响。

转换矩阵Pi,j=pi,j(x,y)中的x和y分别是父亲或母亲和儿子或女儿的收入,x→y表示分布从父母的x转换到子代的y,矩阵中每个元素Pi,j表示父母处于第i收入组的家庭中,子代位于第j收入组的概率。其计算方法是,首先将父母群体和子代群体样本按其收入水平分别从低到高划分为n个收入阶层,本文根据周兴,王芳(2014)将收入划分为五等份,然后标出每个家庭样本中所处的收入阶层。然后以父母的收入为基准,计算出在每一收入阶层的家庭中,子代处于各收入阶层的家庭所占的比重。最后将每一个收入阶层的计算结果按矩阵形式排列就可以得到代际收入转换矩阵。如下式所示:

四、 实证结果分析

(一)代际收入弹性回归结果分析

代际收入弹性的回归结果如表2、表3所示。表2为完整家庭的代际收入弹性估计结果,表3为离婚家庭的代际收入弹性估计结果。回归结果均表明中国代际收入流动性减弱的趋势,说明父母的收入对子代收入的影响是不断加强的。本文首先对完整家庭和离婚家庭代际收入弹性的总体情况展开估计。然后为了减少生命周期偏误,按照第三部分的划分,测算不同年龄组的代际收入弹性,以便考察估计结果的稳健性。但是,总的来说,总样本涵盖了各个年龄段,是对各年龄段估计结果的一个平均,可能反而更能反映总体的代际收入流动情况,尤其是在本文离婚家庭样本量有限的情况下。

以表2中的完整家庭为例,从总体来看,父亲—子代的代际收入弹性为0.278,母亲—子代的代际收入弹性为0.253;从各个年龄段的子样本来看,父亲—子代的代际收入弹性分别为0.359和0.253,母亲—子代的分为0.291和0.236。无论是从总体,还是从各个年龄段的子样本来看,父亲—子代的代际收入弹性均略大于母亲—子代(E Bratberg & KME Rieck & K. Vaage,2014)。对中国而言,出现这一结论的背后原因在于:受中国传统的“男主外,女主内”的因素影响。虽然近些年来,出现了很多所谓的“奶爸”,但是对于绝大部分完整家庭而言,家庭收入主要还是来自父亲。对大部分家庭而言,在孩子成长过程中,母亲更多的作用可能是陪伴。父亲在孩子心目中,尤其是在儿子心目中,拥有绝对的威严和崇拜。因此,父亲的收入对子代的收入影响可能更大。但是,在无论是父亲—子代还是母亲—子代的代际收入弹性被低估的情况下,估计结果均表明中国的代际收入流动性还是比较低的(Solon,1992;Zimmenman,1992)。对于表3的离婚家庭而言,在总样本中,母亲—子代的代际收入弹性为0.433,父亲—子代的代际收入弹性为0.305。无论是从总样本,还是各个年龄段的子样本来看,母亲—子代的代际收入弹性均明显大于父亲—子代的代际收入弹性。这说明,在母亲拥有抚养权的前提下,母亲的收入或者经济资源对子代收入是有绝对影响的。总的来看,无论是父亲—子代还是母亲—子代的代际收入流动性都较弱。

无论是从总样本,还是从各个年龄段的子样本来看,完整家庭父亲或者母亲与子代的代际收入弹性均小于离婚家庭父亲或母亲与子代的代际收入弹性(40—50岁父亲—子代代际收入弹性除外)。这说明较完整家庭来说,离婚家庭的代际收入流动性更低。在中国总体的代际收入流动性较低的情况下,对中国离婚家庭而言,这种更弱的代际收入流动性可能会进一步加剧社会的不公平。其原因在于,离婚家庭的家庭总收入比完整家庭更低,尤其是在母亲是监护人的情况下。陈一筠(2000)通过对北京市100多对离异父母的调查,发现有高达85%的子代在父母离婚之后的监护人是母亲。离异母亲的收入更低,收入来源更加不稳定。在家庭经济压力增大的情况下,作为监护人的母亲对子女的学业和教育的帮助和教导可能会大大减少,进一步導致子代收入的恶化。

(二)代际收入转换矩阵结果分析

从表4和表5可以看出完整家庭和离婚家庭各个分组情况下的代际收入流动情况。以表5中的离婚家庭为例,我们可以看出父亲、母亲收入处于第一分组的子代仍然处于第一分组的概率为28.57%和30.77%,这说明相当大比例的离婚家庭子代仍然没有摆脱贫困阶层。同时,我们也可以发现,进入最高收入阶层的概率是十分低的,分别为14.29%和7.69%。反过来看,当父亲和母亲处于收入最高阶层,有41.67%和16.67%的子代继承了父亲和母亲的最富裕阶层,约有1/2和4/5的子代跌出了最高收入阶层。父亲和母亲收入处于第二、 三分组的子代分别有23.53%、19.23%和33.33%、10%跌入了最低收入分组,有35.29%、42.31%和26.66%、30%的子代收入进入了较高阶层(四,五阶层),代际收入流动趋势是向下的。父亲和母亲收入阶层处于第四分组的子代收入进入到最高阶层的分别为28.57%和33.33%,有接近1/2和2/3的子代跌入了较低收入阶层(一,二,三阶层),代际收入流动趋势是向下的。通过分析可以发现,离婚家庭的代际收入流动性总体是向下的。除此之外,离婚家庭中,在子代处于最低收入阶层中,出身最低收入阶层的子代所占的比重最高(28.57%和30.77%),而在子代处于最高收入阶层中,出身最高收入阶层的子代所占的比重最高或次高(41.67%和16.67%)。通过以上的分析,对比离婚家庭父亲—子代和母亲—子代两组收入转换矩阵可以发现,跟母亲生活在一起的子代进入高收入阶层的概率更低,并且更加容易跌入低收入阶层,这可能是因为母亲的收入来源相对于父亲来说,更加不稳定,同时收入水平也比较低。母亲可能往往需要花费更多的时间来获得收入,陪伴孩子的时间就相对的少了,不利于孩子的成长教育。

完整家庭的代际收入流动情况与离婚家庭相比有一些类似的规律,比如低收入阶层具有较低的收入流动性,进入到高收入阶层的概率很低;高收入阶层具有较高的代际收入传递性,子代进入高收入阶层的概率要远远大于出身其他收入阶层的子代。这表明,无论是离婚家庭还是完整家庭,低收入阶层出身的子代收入向上流动确实存在着一定的壁垒,均出现了高收入阶层固化的现象。但是完整家庭和离婚家庭在收入流动性方面也存在着一定的差异。例如,完整家庭父亲处于第一收入分组的子代向上流动的概率为61.76%,要小于离婚家庭的子代(71.43%),而完整家庭母亲处于第一收入分组的子代向上流动的概率为65.87%,要大于离婚家庭的子代(69.23%)。通过对比分析可以发现,完整家庭父亲处于低收入阶层,子代进入高收入阶层的概率相比离婚家庭较低,父亲处于高收入阶层,子代留在高收入阶层的概率相比离婚家庭也比较低,与母亲—子代的情况恰恰相反。隐藏在这种现象的背后原因可能是家庭结构的改变。在完整家庭中,父亲承担的角色往往是家庭经济支撑者,陪伴抚育孩子的时间和精力十分有限。相反,一旦父亲承担了离婚后的监护人,经济压力相对来说没有很大,反而会花费更多的时间抚育子代。这种结果可能意味着,随着离婚率的上升,传统的完整家庭的父亲—子代的代际收入弹性可能会下降。造成这种现象的原因可能不是因为家庭经济,而是因为家庭结构的改变。

五、 结论

本文通过CHIP2013数据,测算了离异和非离异家庭的代际收入弹性,用绝对的数值说明父母婚姻状态对代际收入流动性的影响,结果发现:完整家庭父亲或者母亲与子代的代际收入弹性均小于离婚家庭父亲或母亲与子代的代际收入弹性(40—50岁父亲—子代代际收入弹性除外)。较完整家庭来说,离婚家庭的代际收入流动性更低。在中国总体的代际收入流动性较弱的情况下,家庭总收入更低的离婚家庭更弱的代际收入流动性可能会进一步加剧社会的不公平,尤其是在母亲是监护人的情况下。

最后,本文还计算出了离异和完整家庭的收入转换矩阵,用数值表明了两种家庭代际收入流动性的趋势,定性地说明父母婚姻状态对代际收入流动方向的影响,研究发现:无论是离婚家庭还是完整家庭,低收入阶层出身的子代收入向上流动确实存在着一定的壁垒,均出现了高收入阶层固化的现象。完整家庭父亲处于低收入阶层,子代进入高收入阶层的概率相比离婚家庭较低,父亲处于高收入阶层,子代留在高收入阶层的概率相比离婚家庭也比较低,与母亲—子代的情况恰恰相反。而造成这种现象的原因,可能是因为家庭结构的改变。

参考文献:

[1]Amato P R,Keith B.Parental divorce and the well-being of children:A Meta-analysis[J].Psychol Bull,1991(110):26-46.

[2]Bjorklund A,Chadwick L.Intergenerational income mobility in permanent and separated families[J].Economics Letters,2003(80):239-246.

[3]E Bratberg,KME Rieck,K.Vaage.Intergenerational earnings mobility and divorce[J].Journal of Population Economics,2014,27(4):1107-1126.

[4]Fertig A.Is intergenerational earnings mobility affected by divorce[J].Manuscript,University of Georgia,2004:1-36.

[5]Gruber J.Is making divorce easier bad for children? The long-run implication of unilateral divorce[J].The University of Chicago,2004(4):799-833.

[6]郭珊珊.父母婚姻對青少年子女的影响及其制约因素的研究[J].中华女子学院学报,2005,22(5):22-26.

[7]纪桂萍.破裂家庭对儿童成长的影响[J].心理科学进展,1995,13(4):37-42.

[8]毛海东,杨曼丽.浅析不幸婚姻对子女婚姻的消极影响[J].广西社会科学,2003(11):157-160.

[9]张思齐.离婚对家庭成员影响的差异性探讨——基于当代西方社会学者研究的视角[J].国外社会科学,2017(2):107-118.

作者简介:

韦艳利,女,南京财经大学经济学院研究生。