?微课导学模式在多媒体技术应用教学中的应用研究

薛静静 郭敏 王莉 吴甜田

摘 要 分析多媒体技术应用课程与微课进行结合教学的可能性,分析微课导学模式的优势与特点,选择《多媒体技术应用》教材中“5.3.3视频的加工”一节内容进行微课导学模式的设计和应用研究。

关键词 微课导学;多媒体技术应用;信息技术;信息素养

中图分类号:G633.67 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2019)05-0043-03

1 研究背景

多媒体技术应用是高中信息技术课程体系中的一门选修课,这门课程的实用性和实践性很强,包括图片处理软件Photoshop、动画编辑软件Flash、声音处理软件GoldWave、视频处理软件VideoStudio等的操作和练习,不仅能加强学生的信息素养,同时能够为将来的学习和生活做好相应的技术准备。在信息技术这门课程中,大部分教学内容是操作性的内容,而在传统教学模式中,教师在课堂中的教学方法仍然比较陈旧,教学内容比较枯燥,且忽视学生学习的主动性和积极性,学生在学习过程中不能快速准确地领会相关软件的使用技巧和目标要求。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中明确提出对教育信息化的要求,即教育信息化的发展要以教育理念创新为先导,以优质教育资源和信息化学习环境建设为基础,以学习方式和教育模式创新为核心。时代在发展,科技在进步,为了让学生利用优质的教学资源和技术,提高学生的学习质量,培养学生的实践能力和创新能力,利用微課进行导学的教学模式和方法不但为教师和学生提供了新的学习资源,也在传统教学模式的基础上增加了更直观的微课教学。

2 微课导学模式

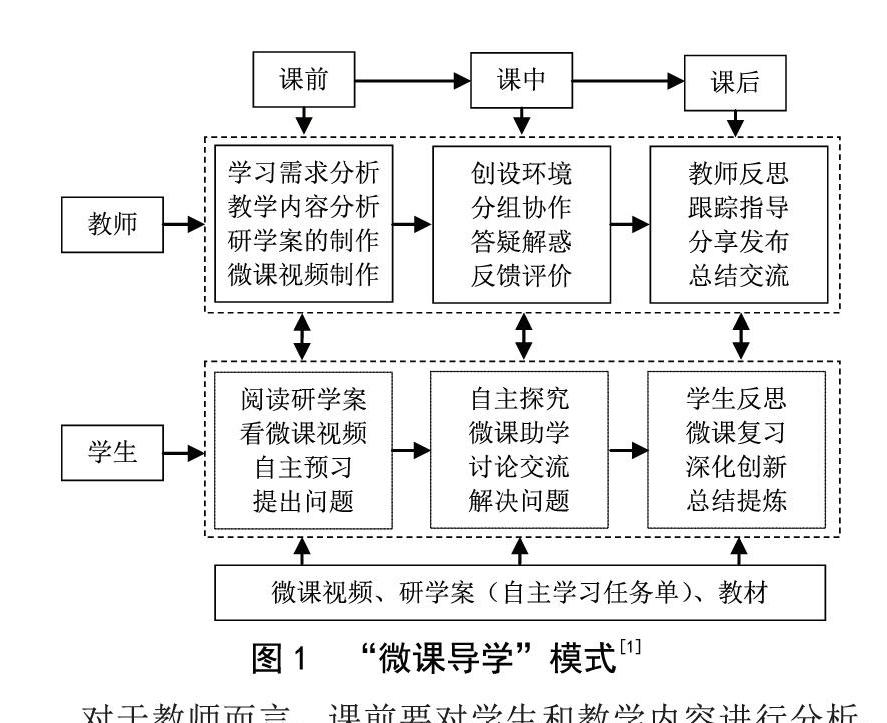

微课导学模式(图1)是王同聚在2015年通过分析翻转课堂教学模式和“研学后教”教学模式的优点和劣势之后,提出的一种用于实操性课程的教学模式。该教学模式面对教师和学生两个层面,共分为课前、课中和课后三个环节。

对于教师而言,课前要对学生和教学内容进行分析,同时要根据课程性质设计导学案并制作出微课,如有需要,还要制作出相应的课件;课中,教师要根据课程要求提供环境或者情景,让学生通过微课进行自学或者小组协作学习,自己作为引导者和辅助者进行答疑和评价;课后,教师要反思自己在设计微课以及教学过程中出现的不足。对于学生而言,课前要通过课本和导学案进行理论学习,之后通过微课进行实操性内容的学习,然后提出自己不会的问题;课中,学生在教师的引导下利用微课进行学习,并可以通过基于项目的学习和基于问题的协作学习等方式进行学习;课后,学生可以通过微课进行复习,同时需要反思本节课中出现了哪些问题,进一步巩固和创新[1]。

3 应用研究

以广东教育出版社高中版《多媒体技术应用》教材 “5.3.3视频的加工”为教学案例,从教师和学生两个层面出发,每个层面再分别从课前、课中、课后三个环节来探讨微课导学模式在高中信息技术操作性课程中的具体应用。“5.3.3视频的加工”这节课的重点是初步学会利用视频处理软件VideoStudio进行视频的剪辑、滤镜的添加、过渡效果的设置、标题的添加以及音频的设置,教学重点是视频的剪辑和标题的添加,教学难点是音频的设置。

教师

1)课前。

①学习需求分析。上课前,教师根据“5.3.3视频的加工”这节内容,分析学生的学习需求,即学生在上节课已经了解了该视频处理软件VideoStudio的相关功能和界面的设计,在这节课中想要更全面、更深刻地了解如何使用该软件。

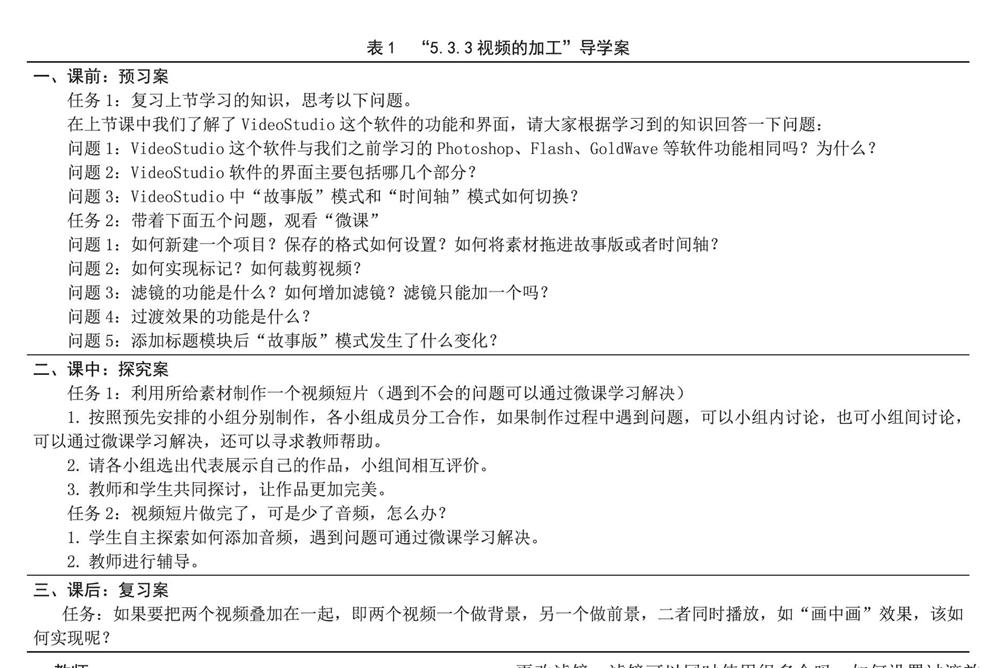

②分析本节内容并制作相应导学案。微课导学模式是依靠导学案和微课进行课前导学的,教师在课前需要根据本节内容要求以及学生的兴趣,利用任务驱动和基于问题的学习等方式激发学生课前学习的兴趣。该节课的导学案如表1所示。

③微课的制作。教师根据“5.3.3视频的加工”教学目标的要求,根据学生的学习需求,利用屏幕录制专家制作三个微课小视频,分为课前、课中和课后三部分,并分享到每个学生机上,同时上传到中国微课网平台上(便于学生课后网络学习)。课前,学生需要通过导学案和第一个微课《视频的剪辑与加工》进行预习,主要内容是通过学习,学会使用VideoStudio进行视频的剪辑、滤镜的添加、过渡效果的添加以及标题的添加。由于是实操性课程,在微课视频的录制过程中要讲解很多细致的操作过程。在课前《视频的剪辑与加工》这个微课中,教师要涉及如何新建项目、如何保存项目以及相关格式的设定、如何添加素材、如何将素材拖到时间轴、如何标记素材、还有没有其他的方式来裁剪素材、滤镜的效果、如何添加滤镜、如何更改滤镜、滤镜可以同时使用很多个吗、如何设置过渡效果、如何更改过渡效果、如何添加标题等。教师在录制微课时需要考虑学生在学习过程中可能出现的任何一种情况,这样可以让学生在课前发现自己的不足,同时可以利用微课来解决自己出现的问题。

2)课中。

①微课的制作。本节课课中布置的是一个自己制作视频短片的任务,教师需要提前录制好微课视频,讲的内容是制作短片的步骤,包括了解素材的内容、根据自己设计的内容选择素材、裁剪素材,素材的拼接与组合、滤镜的添加、标题的添加等。

②小组分配和任务的布置。教师在进行小组分配时要考虑很多因素,一方面要考虑学生的总人数和学生机的编排顺序,一方面要根据学生的学习情况将各个层次的学生平均分配到不同的小组,并把任务说清楚。学生按照导学案的安排进行小组协作学习,在小组协作学习过程中,每一个学生的任务要明确,小组内可以讨论学习,小组间也可以讨论,学习中遇到无法解决的问题时,可以通过教师所给出的微课自主探究和解疑;当作品完成后,每一个小组的代表展示作品给大家观看,其他小组和教师给出评价;教师在协作学习过程中要进行引导和辅导,并进行相应的评价和修改,让学生的作品更加完善。在这里较好地体现了学生是教学的中心,教师是教学过程中的引导者和帮助者的理念。

3)课后。课后,教师可以依据教学过程中的预习环节和课中的协作学习环节,做出相应的教学反思和总结,找出导学案和微课在教学过程中出现的问题并进行修改;观察记录每组学生在教学过程中是否都参与了视频的制作活動,是否都能够完成导学案中的问题。在本节课中,笔者是以课后收回导学案的方式进行调查的(上完课后要求学生在学习过程中,对自己学会的内容打对勾,对不会的内容打叉),同时制作拓展性微课《画中画》,让学生利用已有的知识来解决问题,进一步加强学生的实践应用能力。

学生

1)课前。学生在上课前一方面利用课本进行学习,另一方面要基于导学案的任务通过观看微课来学习有关视频编辑与加工的相关知识与技巧。在制作的导学案中,教师把本节课的一些问题已经设置好了,学生在回答这些问题的时候出现困难或者疑惑,可以通过微课进行学习和解疑。

2)课中。学生在教师的引导下,以小组为单位,利用所给素材来制作视频短片。学生在协作学习过程中,要充分利用在课前学到的知识进行制作,同时要大胆地把自己的一些设计和想法运用到作品中去。在制作短片过程中,学生假如遇到问题,可以通过课中的这个微课反复学习,也可以进行小组内和小组间讨论学习,如果还是解决不了,可通过询问教师来解决问题。

3)课后。学生在课后可以通过微课和导学案温习和巩固自己学习的内容。在本节课中,学生利用导学案来判断自己的学习情况,即对学会的内容打对勾,对不会的内容打叉;同时可以利用所给出的课后的《画中画》微课进一步巩固和强化自己所学到的内容。

4 结语

通过本次应用实例探究,微课导学模式应用到多媒体技术应用这门实操性课程中,改变了传统的教学模式,充分调动了学生自主探究学习的热情和提升了学生解决问题的能力,同时给予学生更多自由学习的空间,学生是学习的中心的理念得到体现。微课导学模式的关键部分是制作导学案和微课教学视频,这对于教师来说是一项巨大的考验,对教师的能力也提出更高的要求。笔者希望通过本次微课导学模式在多媒体技术应用课程中的实例应用,能够促进高中信息技术课程的发展,为更多的教师和学生提供理论和实践依据。

参考文献

[1]王同聚.“微课导学”教学模式构建与实践:以中小学机器人教学为例[J].中国电化教育,2015(2):112-117.