岭南地区慢性萎缩性胃炎证候、证素分布规律的文献研究

黄远程, 潘静琳, 蒋凯林, 廖柳, 李培武, 刘凤斌

(1.广州中医药大学第一临床医学院,广东广州 510006;2.广州中医药大学第一附属医院,广东广州 510405)

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastistis,CAG)是以胃黏膜固有腺体萎缩为基础的慢性炎症性疾病,其发生与幽门螺杆菌感染、胆汁反流、免疫、饮食等因素相关。CAG可伴发胃黏膜肠上皮化生、上皮内瘤变。其中,CAG伴中、重度不完全肠化或中、重度上皮内瘤变则为癌前病变。目前现代医学采用根除幽门螺杆菌疗法以及服用促动力药、叶酸及维生素B12、制酸药、黏膜保护剂等作为主要治疗手段,但这些疗法对其症状的缓解及阻止黏膜病变进展的效果并不理想[1]。

多项系统评价表明,中医药对于缓解该病的症状有较好的效果,而且能在一定程度上延缓甚至逆转胃黏膜病变[2-4]。中医药取效的前提是辨证论治,而因地制宜是辨证论治过程中的重要原则。岭南地区位于中国南部,包括广东、广西、海南、香港、澳门五区,北靠南岭,南临南海,绝大部分地区属于亚热带季风气候,气候炎热,雨水充沛[5],当地人常乘凉饮冷,喜食鱼虾、瓜果、动物内脏等物[6]。岭南地区地理特征、气候环境、饮食习惯、人文观念等与内陆省份有较大差异,患者证候、证素亦因之不同。本文采用文献研究的方法,对全国和岭南地区CAG的证候类型及证候要素的分布进行探讨,以期为CAG的临床规范化辨证论治提供依据。

1 资料与方法

1.1文献检索计算机检索中国知网全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据(CBM)、重庆维普中文期刊数据库(VIP)、万方数据库。检索时间为各数据库建库时间至2019年1月。检索策略:采用专业检索,纳入符合以下3个检索条件的文献:主题含“慢性萎缩性胃炎”;主题含“证”(包含辨证、证候、中医);主题不含“鼠”、“儿童”。

1.2文献纳入标准①纳入CAG证候的流行病学调查或CAG中医临床辨证治疗研究类文献;②文献所涉及的病例均符合CAG诊断标准;③文献中的中医证候诊断明确,并且各个证候均有具体例数;④文献中的总病例数≥20例。

1.3文献排除标准①排除研究单一证候的文献;②排除文献综述、个案报道、专家经验介绍等;③排除所含病例胃黏膜病变已进展为早期胃癌的或除CAG外同时合并其他消化系统疾病的文献。

1.4文献资料的筛选将各库所检索的文献导入Note Express 3.2,根据文献标题及第一作者进行合库查重,相同文献按1篇录入,其后对每一篇文献的标题、摘要进行浏览,排除不符合标准的文献,保留符合标准和暂时不确定的文献。对初筛剩余的文献进行全文下载及阅读,对于同一批研究对象从不同角度分析或采用不同手段干预的文献按1篇录入,最后确定纳入的文献。以上文献筛选由两位研究者独立完成,完成后相互核对,如有不能确定的,由第三者参与协商决定。

1.5文献证候术语规范参照中华人民共和国国家标准《中医临床诊疗术语(证候部分)》[7]对文献中所涉及的证候名称进行规范,并结合《中医诊断学》进行完善,对内涵相同但名称不同的中医证型名进行统一。对以上标准未提及的证候类型,则按原文献名进行保留。

1.6文献证候要素提取参考朱文锋教授以证素为辨证核心的相关文献[8-10],将纳入的文献中所涉及的证候类型拆分为病位证素和病性证素两部分。如“脾胃阳虚”拆分为病位证素“脾”、“胃”及病性证素“阳虚”。

1.7文献数据录入与统计分析以Microsoft Excel 2016建立数据库,收集本研究所纳入文献的第一作者、研究单位所在省份、纳入病例的基本情况(研究年份、性别、年龄、病例数)、证候类型及各证候的频次、例数。以上数据录入由两位研究者独立完成,经第三者进行二次核对后将数据导入SPSS17.0进行统计分析,分别统计并比较全国地区文献和岭南地区文献(岭南地区文献是指研究单位所在地区为广东、广西、海南、香港、澳门,全国文献为除岭南地区文献以外的其他地区文献的总和)的证候、证素的频次、病例数和构成比,并采用卡方检验或确切概率法比较两者之间的差别。

2 结果

2.1文献检索结果和基本情况按检索策略从各数据库检索到的文献数量分别为:CNKI 3 168篇,万方数据库4 523篇,维普数据库1 327篇,CBM 3 416篇,合计12 434篇。经合库查重并剔除文献后剩余8 886篇,初筛及阅读全文后剔除不符合纳入标准的文献,最终纳入177篇,其中来自岭南地区的有31篇(广东20篇,广西11篇),其余为全国文献,共146篇。共报道病例数24 780例;单篇文献报道病例数最多为1 276例,病例数最少的为24例。

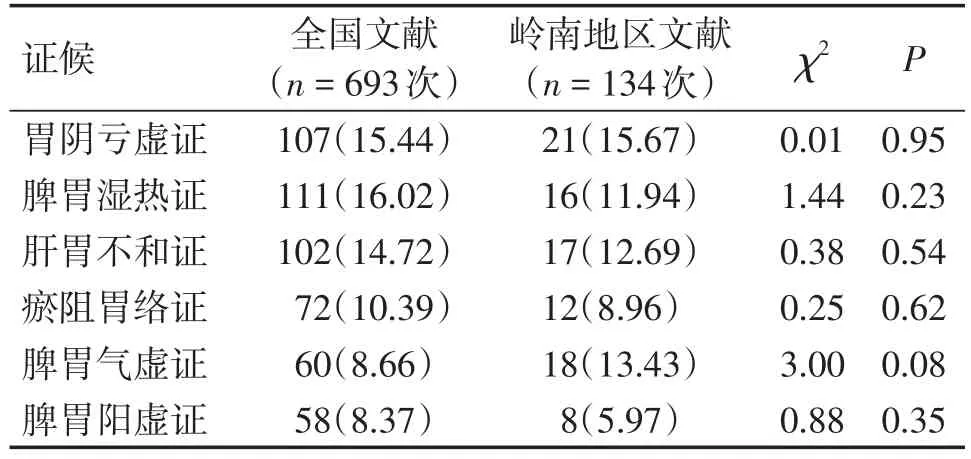

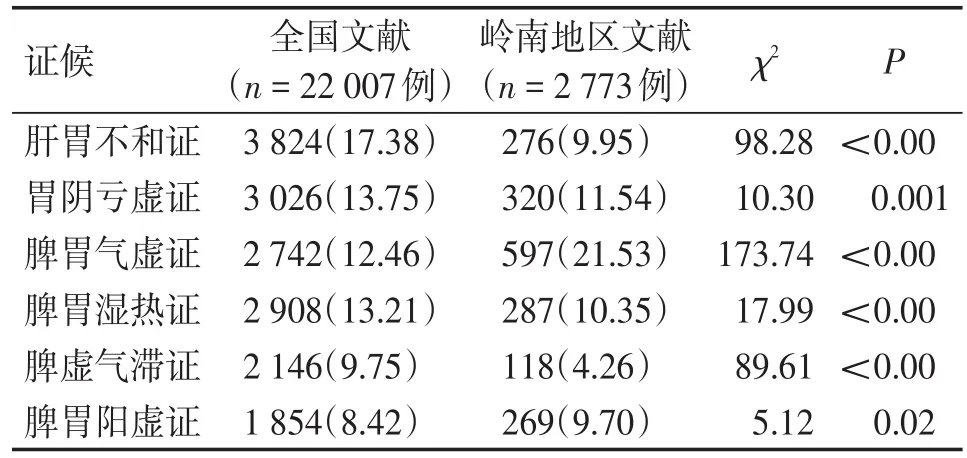

2.2证候类型分布146篇全国文献涉及的证型经规范后共有62种,证型累计频次为693次;分别选出频次≥50次(构成比≥5%)及病例数≥1 000例(构成比≥5%)的证候类型。31篇岭南地区文献涉及的证型经规范后共有34种,累计频次134次;分别选出频次≥5次(构成比≥5%)及病例数≥140例(构成比≥5%)的证候类型。筛选出的证候类型结果见表1、表2。各主要证候频次分布比较结果显示,全国文献和岭南地区文献在脾胃阳虚证、胃阴亏虚证、脾胃湿热证、肝胃不和证等主要证候的频次分布差异无统计学意义(P>0.05),结果见表1。全国文献和岭南地区文献的肝胃不和证、胃阴亏虚证、脾胃气虚证、脾胃湿热证、脾虚气滞证、脾胃阳虚证病例数比较差异具有统计学意义(P<0.05),结果见表2。

表1 全国文献与岭南地区文献CAG主要证候频次分布Table 1 Distribution of frequency of the primary syndrome types in CAG reported in the domestic literatures and Lingnan area literatures n/次(p/%)

表2 全国文献与岭南地区文献CAG主要证候病例数分布Table 2 Distribution of case amount of the primary syndrome types in CAG reported in the domestic literatures and Lingnan area literatures n/例(p/%)

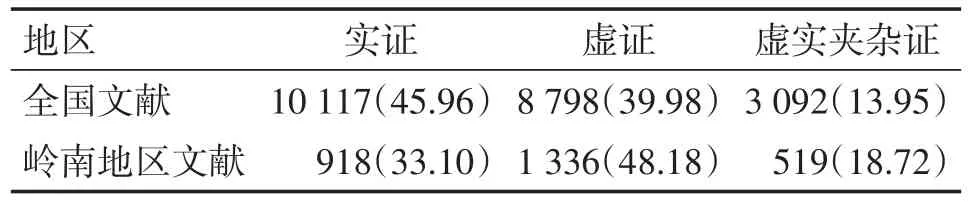

根据虚、实证候大纲的内涵,将不同证候类型划分为实证(肝胃不和证、脾胃湿热证、瘀阻胃络证等)、虚实夹杂证(脾虚湿热证、脾虚气滞证等)、虚证(脾胃气虚证、胃阴亏虚证、脾胃阳虚证等)3大类,分别统计全国文献与岭南地区文献3大类证候类型病例数构成比,结果见表3。

表3 全国文献与岭南地区文献CAG虚、实证候病例数分布Table 3 Distribution of case amount of excess and deficiency syndrome types of in CAG reported in the domestic literatures and Lingnan area literatures n/例(p/%)

2.4证候要素分布从全国文献的证候类型中共提取出证候要素18个,其中病位类证候要素6个,病性类证候要素12个,累计出现频次1 814次。从岭南地区文献的证候类型中共提取出证候要素14个,其中病位类证候要素4个,病性类证候要素10个,累计出现频次351次。

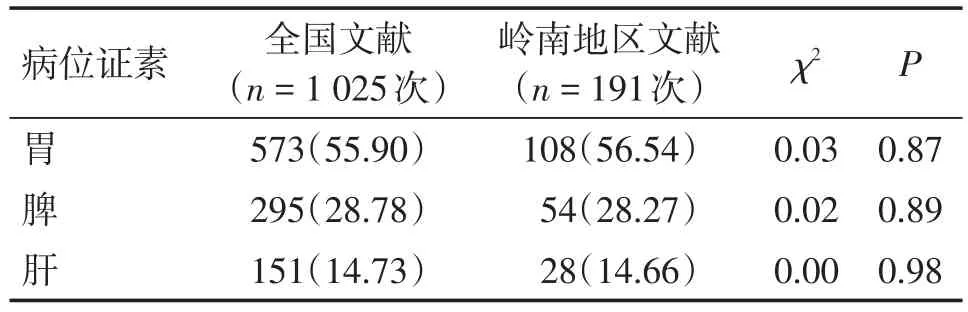

全国文献和岭南地区文献的胃、脾、肝病位证素频次比较差异无统计学意义(P>0.05),但其病例数分布比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结果见表4、表5。

表4 全国文献与岭南地区文献CAG病位证素频次分布Table 4 Distribution of frequency of the diseaselocation syndrome elements in CAG reported in the domestic literatures and Lingnan area literatures n/次(p/%)

表5 全国文献与岭南地区文献CAG病位证素病例数分布Table 5 Distribution of case amount of the diseaselocation syndrome elements in CAG reported in the domestic literatures and Lingnan area literatures n/例(p/%)

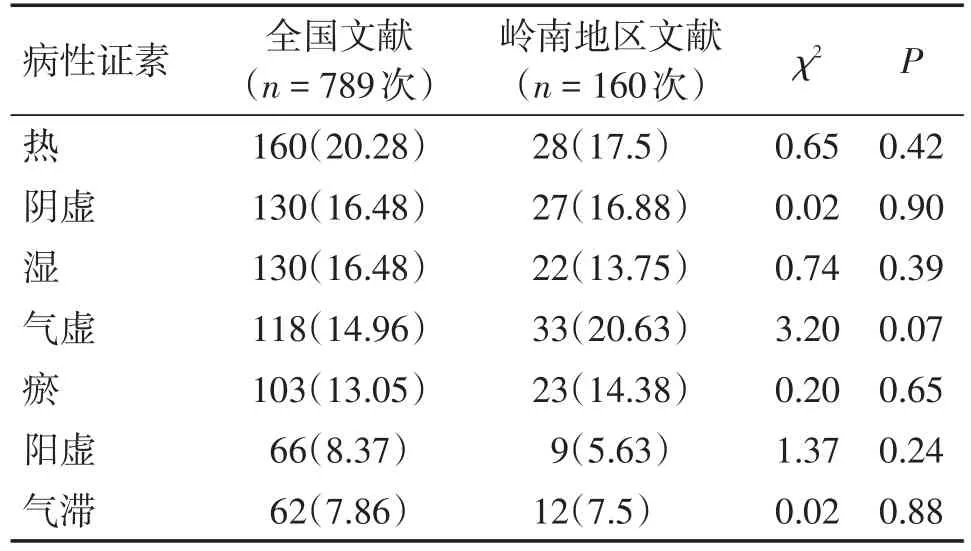

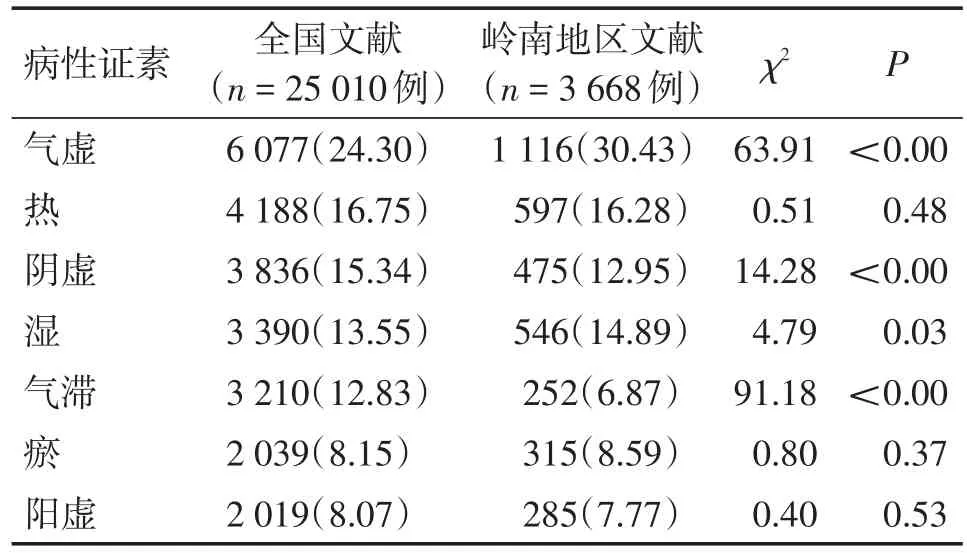

全国文献和岭南地区文献在热、阴虚、阳虚、气虚、湿等病性证素频次分布的比较差异无统计学意义(P>0.05),但其气虚、阴虚、湿、气滞等病性证素的病例数分布比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结果见表6、表7。

表6 全国文献与岭南地区文献CAG病性证素频次分布Table 6 Distribution of frequency of the disease-nature syndrome elements in CAG reported in the domestic literatures and Lingnan area literatures n/次(p/%)

表7 全国文献与岭南地区文献CAG病性证素病例数分布Table 7 Distribution of case amount of the diseasenature syndrome elements in CAG reported in the domestic literatures and Lingnan area literatures n/例(p/%)

3 讨论

《素问·宝命全形论》曰:“人以天地之气生,四时之法成”。岭南地区独特的气候地理环境和饮食生活习惯对疾病的发生发展过程可产生重要影响,故在临床辨治疾病时要根据时令、地域等具体情况来进行辨证。

本研究结果显示,CAG常见证型为肝胃不和证、胃阴亏虚证、脾胃气虚证、脾胃湿热证、脾虚气滞证、脾胃阳虚证、瘀阻胃络证,病位在胃与脾,与肝密切相关,常见病性类证素为气虚、热、阴虚、湿、气滞、瘀、阳虚。卡方检验及构成比比较结果显示,在证型分布上,全国文献比岭南地区文献更多见肝胃不和证、胃阴亏虚证、脾胃湿热证、脾虚气滞证,岭南地区文献比全国文献更多见脾胃气虚证、脾胃阳虚证。全国文献以实证居多,岭南地区文献以虚证居多。在病位类证素分布上,全国文献比岭南地区文献更多见胃、肝病位证素,岭南地区文献比全国文献更多见脾的病位证素。在病性类证素上,全国文献比岭南地区文献更多见阴虚、气滞证素,岭南地区文献比全国文献更多见气虚、湿证素。

因岭南之地北靠南岭、南临南海的特殊地理位置,地卑土薄,终年受海洋潮气影响,雨水充沛,并且江流密布,湿气弥漫于天地之间、流注于四时之内;湿为阴邪,易伤阳耗气,故岭南地区居民脾胃素虚、湿邪为患。除此之外,岭南之地气候炎热,当地居民喜乘凉饮冷,酷好凉茶之品,加之好食肥甘,脾胃易为饮食所伤,脾病未能运化水液,水湿停留,故脾胃气虚证、脾胃阳虚证、湿邪为患之病证较多。岭南消化病专家许鑫梅教授认为岭南以亚热带海洋性气候为主,暑气无季,夏季热如蒸笼,湿气弥漫长年,湿多易伤脾;岭南气候湿热,人们偏食寒凉,寒凉易伤脾胃;同时岭南人热量需求大,饮食次数增加,养成了“下午茶”、“夜茶”等习惯,久则加重脾胃负担,进而损伤脾胃[11]。气候湿热则人们易汗,汗乃人体之津液,气随汗出而致脾胃虚弱,故脾虚湿蕴是岭南脾胃病的根本病机。

因此,在岭南地区辨证论治CAG时需以益气健脾,温阳化湿为纲。岭南梁氏脾胃病学术流派代表性传承者余绍源教授认为,现代岭南人习惯于长期居于空调房中,贼风侵犯人体,折伤太阴脾阳,继而损及中州土气,脾阳被郁,并且岭南之人多贪凉饮冷,阴寒内生,加之日夜颠倒,阳气不守而外浮,故损其元阳[12]。岭南国家级名老中医邱健行教授亦提出治疗CAG的过程中应时刻以治疗脾胃虚弱为主线,所谓“百病皆由脾气衰”,常以黄芪、党参、茯苓、白术健脾益气之品为基础[13]。岭南人虽多见湿热内蕴,但不可一味地以清热祛湿为治疗大法,以防脾胃阳虚、气虚证者屡经清热祛湿之品攻伐后,使脾胃之阳愈伤。