黎明前的战斗

——1949年梧州地下党斗争片断

黄振麟

1949年12月,梧州人民喜迎解放。图为明新小学创作的宣传画。

一群忠诚勇敢的梧州地下党同志散发传单,潜入敌营,缝制梧州第一面五星红旗,最终战胜了黎明前的惊涛骇浪,迎来新中国的曙光

1949年1月,我终于收到广西地下党组织从桂林发来的信。当时我只身在香港,因为和组织联系不上而十分苦闷。我欣喜若狂。信里没有交待具体任务,通知我先回梧州,找当时圣心小学的莫仪萱同志。

收到信后的第三天,我回到梧州,联系上莫仪萱同志。她向我转达了组织的指示,说明她只是联系人,不是我的上级。她交待我设法站稳脚跟,开展工作。根据我家在梧州的社会关系,更考虑到以后同志们出入来往方便,开展工作有利等,我们决定通过我母亲陈漱新的关系,把我安插到当时西竺园主办的西竺园小学去。西竺园小学是私立学校,学校经费来自西竺园的各项收入以及一部分施主的捐献。我妈妈是佛教徒,是西竺园一个大施主,我又是一个大学生,安插我到西竺园小学去工作是顺理成章的。西竺园小学校长是释清凉法师,住持是妙真法师,他们都是出家人,不管世事,只管筹集西竺园小学的经费。其他一切学校行政事务及教学工作全由我这个教务主任负责。学校教师有十一二人,全是青年及中年的女教师,她们都是佛门弟子或和佛教徒有关系的人,思想比较单纯。

我到了西竺园小学后,接着就安排莫仪萱同志到西竺园小学任教。西竺园小学招生对象是学校附近百花冲、岗岭街一带劳动人民的子女。我们决定把西竺园小学办成一间符合我们党的方针原则的人民小学,同时发展成地下党的一个可靠保险的据点。当时校内师生、学校和家长之间的关系都很融洽。在学校里,我们有时对学生讲剥削阶级的罪恶,劳动人民的翻身;有时唱《傻大姐学文化》《解放区的天》;有时跳秧歌舞,演《兄妹开荒》歌剧。

不久,陈淑兰、徐敏君等老师都成为地下团员。从外地撤出的地下党员郭秀清同志也在西竺园小学落脚,任教了半个学期。同年4月,陈光同志来梧州,亲自审查了我的情况,宣布恢复我的组织关系。我两年辗转,梦寐以求,为的就是回到组织的怀抱,恢复自己的党籍,愿望终于实现了,我内心的激动难以名状。可惜这也是我见到陈光同志的最后一面。我们地下党这位优秀的领导同志,在桂林解放前夕被反动派残忍地杀害了。

西竺园

5月的一天,莫仪萱对我传达了一项组织指示:上级决定加派两个同志来梧工作,要求我们设法解决他们的落脚问题,保证做到生活安定,生命安全。我高兴极了,知道这是组织为了迎接梧州解放的具体布置。当我知道两位都是男同志时,我却犯愁了。如果是女同志,安排到西竺园小学还好办,但两个男同志去西竺园小学就十分惹人注目,很容易暴露了。我想来想去,觉得最妥善安全的办法是把这两个同志安排在我家住下来。我想,我父亲黄天泽当时在梧州有一定的影响力,李宗仁到梧州时还亲自来访,苍梧县长谢中天上任时还一再上门求见。估计反动派还不敢在他头上动土。万一情况有变化,我父亲手上还有一些知道内情的人,我们能及时得到风声,撤退转移。同时,我还从另一方面作最坏的考虑:我父亲会不会因为其阶级本质所使而出卖我和我的同志?我想,我是父亲的长女,弟妹又小,他因我从小聪明能干、学习成绩好而对我寄予厚望。凭叔父的势力与父亲自己的财力,他无须向反动当局讨好。他从来没做过国民党的一官半职,万一他不赞成我的政治见解,充其量不过带走手上的几十万元港币的现款连同妈妈弟妹等离开我到国外去,不至于会出卖我。经过多方面的估量和考虑后,我向莫仪萱同志提出我的设想,把这两位同志安排到我家。这就必须向我父母公开我的身份,要求他们协助掩护,帮助我完成任务。

事隔半个月左右,莫仪萱答复我说:“领导同意我们的安排,叫我们迅速行动,早日办妥。”我当即在6月初的一晚向我父母提出这件事。过去我虽没有向谁表明过我的政治身份,但从我1948年突然不辞而别离家数月,再从我在西竺园小学几个月来的活动情况,他们是心中有数的。当我向他们表明自己的政治身份时,他们并不感到意外。接着我把党的统战政策,把当前的形势以及民族资产阶级在革命洪流中的出路讲清楚。我希望他们靠拢革命,帮助革命,在全国人民的解放斗争中谋求自己的光明大道。他们也知道这是大势所趋。对我提出帮助掩护我们两个同志在我家落脚的要求,他们一口答应,而且主动提出具体做法:一个作为远房侄子从外地归来暂住,一个作为我三个弟妹的家庭教师。

我把这次谈话的结果向莫仪萱汇报后,由她转达并向上级请示。不久莫仪萱同志告诉我说:“这两位同志到了。”在她家见面时,经大家研究考虑,认为梁成业同志要联系领导多方面的工作,经常要外出走动,就改名为黄沙源,我的弟妹一律叫其“二哥”。李庚成同志要负责组织资料和情报,还兼做刻蜡纸、油印等工作,改名为李狄,我的弟妹一律叫其“李老师”。这样,两个同志在我家同吃同住,梁成业同志作为我的直接领导,立即开展工作。

这时已是1949年6月,解放战争已在全国范围内取得决定性的胜利。我们利用我家的一台进口收音机,每天晚上准时收听新华社的广播,然后到我家地下和二楼中间的小阁楼(当时梁成业、李庚成两人就住在这里),连夜刻写、油印通讯小报,把每一个胜利消息迅速传播出去。在这期间,我们还油印了许多党的政策宣传的小册子,如《目前形势和我们的任务》《关于工商业政策》《关于土地改革》等,再分发出去。未发之前,就藏在我家三楼母亲房里床底的夹层楼板里。当时夹层里还藏有许多机密的文件资料。

1949年6月,梧州地下学联在野外学习活动。

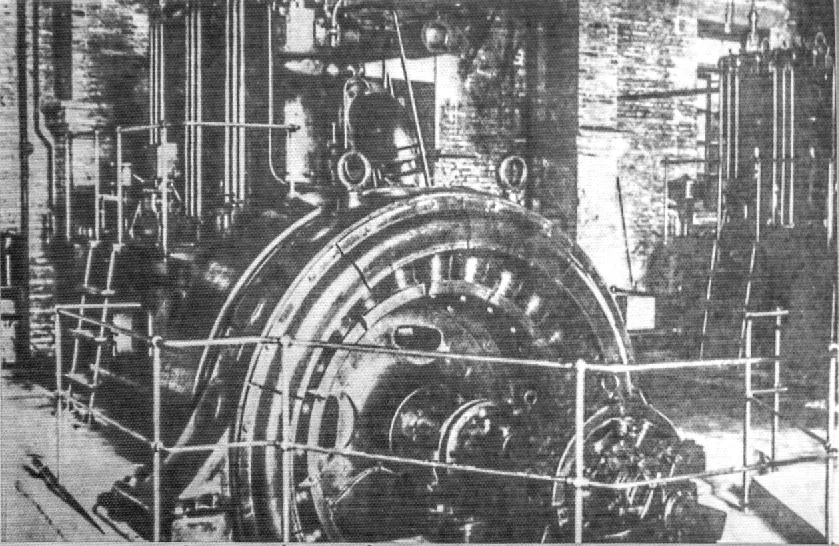

7月、8月,领导征询我们意见,开辟西竺园小学作为特别通讯点。当时我们敢于开辟这样一个通讯点,是因为有三个有利条件:一是西竺园小学内部人事情况简单,老师思想比较统一,倾向于进步;二是我和莫仪萱同志整天都在学校,晚上她还住在校内,我们能一边办公一边注意设在西竺园小学的“信箱”,甚至连投递人走近时的情形,我们在办公桌前也能远远看见,一有情况就可以随时转达,不会耽误;三是西竺园的住持妙真法师未出家前就是省府一个厅长曾其新的得宠姨太太,官场内熟人很多。加上西竺园不少弟子都是当时梧州军政要人的夫人或亲属。反动政府对我们在西竺园小学内的很多进步措施,是装作不知以免引起麻烦。我们可以利用反动派这个罅隙来活动。再加上西竺园当时开办菩提素食苑(饮食营业场所),顾客纷至沓来,人来人往,对我们传达信息可以起到掩护作用。当时由地下党派到苍梧县府去任谢中天机要秘书的黄半文(黄韬),就是从这个渠道及时向地下党汇报许多紧急的重大情报。如反动派在1949年10月的全市户口大检查大逮捕的决定,冯璜召集开会布置炸毁水电厂的决定等,地下党领导都能及时掌握,作出相应措施。那次大逮捕时,反动派除了搜到一些财物,就一无所获。而炸毁水电厂一事,地下党得悉情报后,一方面立即组织水电厂的工人保卫水电厂。另一方面,罗杰林、梁成业等领导同志通过我的关系,约请了我父亲面谈关于如何维持城市治安的问题,决定通过我父亲过去的帮会兄弟的力量,组织了“梧州市治安委员会”和“义勇警察队”,为保护工厂企业及维持城市治安秩序作具体筹划。由于地下党作了充分的准备,终于挫败了敌人的阴谋。

梧州市电力厂的发电设备。

梧州解放前夕,我母亲担心会出现控制不住的混乱现象,她向我父亲提出,是否可以由她先带弟妹们出香港去避一下风头,待市内秩序安定后再回来。我父亲认为,弟弟黄绍竑已跟共产党走了,女儿(指我)又是共产党的人,大家要待在一起。最后母亲也不走了,而且她还在梧州解放前夕亲手为地下党缝制第一面五星红旗。解放军入城时我们升起的第一面国旗就是她亲手做的。

1949年9月,地下党决定在9月下旬的一天晚上7时半开始公开散发传单。事先在我家印刷一部分传单,到时分区域、分地段、分几条路线同时散发。我当时负责在大南路、大东酒家门前一带、大中路的广西银行门口一带散发传单。

那天晚上,我化妆上街,穿上旗袍,穿着高跟鞋,提着皮手袋,涂上胭脂……我在人堆中穿插,前后数次发出三批传单。这次公开散发传单活动比较顺利,一方面是由于地下党组织领导事前作了周密安排,另一方面是得到黄半文同志的协助。黄半文根据地下党的指示,在这个时间段把经常在市面上乱窜的苍梧县府所属的特务集中起来开会。会开了一半,有人向县府报告发现共产党发传单,黄半文故意拖长会议,布置特务如何去发现、去查缉共产党,然后才散会。当特务们赶到现场时,我们早已完成了任务离开了。

我们有伟大的党的领导,有一批坚贞不渝、忠诚勇敢、奋不顾身的同志,我们终于战胜了黎明前的惊涛骇浪,和全国人民一起,迎来了梧州解放的第一道曙光!