北齐武平三年马仕悦等造佛石像碑研究

王颖

摘 要:上海博物馆藏马仕悦造像碑,雕造精美,题材丰富,是一件不可多得的精品,但迄今尚未见有专题研究。文章从佛经、铭文结合造像特点的角度探讨马仕悦碑的竖三世题材,比对同时代纪年造像碑和石窟造像,分析此碑龛内主尊像的服装和姿势特点,并以造像特点结合铭文考证的方式推断出马仕悦碑的建造地点为河南。

关键词:北齐佛教造像碑;三世佛;倚座弥勒菩萨

中图分类号:J315

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2019)03-0102-07

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2019.03.018

Abstract:A Buddhist stele created by MA Shiyue collected in Shanghai Museum is exquisite in carving and rich in subject matter as exceptional fine works on which there has been no thorough researches so far though some scholars discussed a bit before without an in-depth analysis. This essay thus discusses the subject matter of Trikalea Buddhas from three aspects of Buddhist scripture, inscription and statue to infer the construction sites of these steles were in Henan province by comparing their contemporary steles and grotto statues with a highlight on the features of costume and posture of the main statues in the niche.

Key words:Buddhist Steles in Bei-qi Period (550-577); Trikalea Buddhas; leaning Maitreya

北齐武平三年(572)马仕悦等造佛像石碑(下文简称马仕悦碑),现藏于上海博物馆,石灰岩质地,表面光洁,造像清晰。在题材上,碑阳的两龛主尊像与碑阴龛内主尊像构成了竖三世组合;在造像特点上,龛内主尊造像不论是服装样式还是雕刻手法都风格各异;马仕悦碑的整体造型和铭文主题与河南地区出土的同期造像有诸多相似性。故下文就马仕悦碑的题材、造像特点、建造地点展开详细分析。

一、马仕悦碑中的三世佛题材

马仕悦碑,从形制上看,为螭首型扁体四面造像碑,四面开龛,碑阳额部开一尖拱龛(如图1、图2),一铺三尊,中间一倚座像,两侧各立一胁侍菩萨。此龛主尊头戴附缯带的宝冠,上身袒露,外披帔帛,下着贴体薄裙,腰间系带,裙腰呈波浪形外翻状,将这一典型的菩萨装扮结合此龛上边缘的“弥勒像主”铭文,可知此龛主尊身份为弥勒菩萨。

碑阴上龛(如图3、图4)与碑阳上龛为同一龛型,龛内为一铺三尊像,中间一立佛,左右各一胁侍菩萨立像。虽然主尊发部有所残损,但头顶的低平磨光肉髻仍清晰可见,内着厚领僧祇支,外着U型厚领通肩衣,左手作与愿印,右手施无畏印,龛缘右侧铭“定光像主马儒願姊華姜姊上華”,故此龛主尊为定光佛。

碑阳下部(如图5)设一大龛,龛内雕一铺五尊像,中间一结跏趺坐佛,两侧均立一比丘一菩萨。此龛左侧刻“当阳大像主马洪哲妻陈阿银合家等供养”,右侧刻“当阳像主安東将軍金紫光禄大夫镇城大都……(碑的右下角残缺)”。虽然此龛两侧所刻铭文均为供养人姓名,未显示龛内造像身份,但就造像组合规律来看,联系碑阳上龛所造的弥勒菩萨主尊与碑阴龛内定光佛主尊可知,碑阳下龛内所表现的主尊应为释迦牟尼佛,从而构成三世佛中表示时间概念上过去、现在、未来的“竖三世”组合,其中定光佛为过去佛,释迦牟尼佛为现世佛,弥勒象征着未来佛。

由定光佛、释迦佛与倚座弥勒菩萨组成的三世佛题材,在造像碑中表现并有铭文记载者为西魏大统十七年(551)艾殷造四面佛碑像(如图6、图7)。此碑四面开龛,碑铭云:“大統十七年岁次辛未三月已巳朔□五月已未,佛弟子未大将军行猗氏县(刻于正面下方)事安次县开国男艾殷,敬造定光、释迦、弥勒、普贤四伛,上为皇帝陛下七世父母过去见在(刻于背面下方)眷属,一切含生,恒与善俱,咸升大寂,妻彭白妃息男仙伯(刻于左面下方)。” 综合造像特征与铭文“敬造定光释迦弥勒普贤四伛”,可知碑左面为倚座的弥勒菩萨,右面为乘象的普贤菩萨,背面主尊为定光佛立像,目前已发现的有铭文标注的定光佛造像均为站立姿态,有铭文佐之的定光佛遗迹除艾殷造像碑外,还有:邯郸鼓山水浴寺石窟西窟北壁东侧定光佛像、龙门古阳洞北壁刘四女造定光佛像(着菩萨装)、麦积山第133窟第10号造像碑(北魏)中的定光佛立像、美国大都会艺术馆藏北魏太和十三至十九(489~495)年间的石造赵氏一族背屏式定光佛立像、四川广安冲相寺锭光岩摩崖造像中开凿于隋开皇八年(公元588年)的定光佛造像等。若从经文与图像对照的角度来看,定光佛造像还以佛本生故事中儒童布发的场景来表现,以象征定光佛授记释迦(基本画面表现为一定光佛站立,一童子跪伏于佛脚旁,此题材在《太子瑞应本起经》《过去现在因果经》《佛本行集经》《修行本起经》等佛教经典中均有记载。),如:邯郸鼓山水浴寺石窟西窟北壁东侧定光佛像与云冈石窟第十五窟西壁下部南侧的定光佛像。,故正面结跏趺坐的主尊为释迦牟尼佛,且此碑正面以释迦牟尼为主尊的一佛二弟子二菩萨组合、释迦牟尼与菩萨的桃形头光以及释迦牟尼的衣襞贴台,均与马仕悦碑碑阳下龛相同,只是整体风格上较为繁复,由此可见马仕悦碑中的竖三世题材与部分造像特点的继承性和时代的创新性。艾殷造像碑上普贤菩萨的出现贺世哲先生认为普贤菩萨是释迦牟尼佛的侍者,在此碑里,似乎是出于对称的需要。详见:贺世哲《关于十六国北朝时期的三世佛与三佛造像诸问题(一)》,刊《敦煌研究》,1992年第4期,第11页。应与普贤经典译作的流传,以及中国百姓的多神崇拜有关。

目前在北朝石窟寺中虽未发现由定光佛、释迦佛与头戴附缯带宝冠的倚坐弥勒菩萨组成的竖三世造像,但定光、释迦与弥勒组合(其中定光佛为立像,释迦佛与弥勒姿态多变)亦有迹可循,其中较早的当属云冈第十五窟西壁下部南侧造像,并列开三龛,最左龛为立佛,佛右足旁跪一童子,当为表现儒童布发场景的定光佛龛;中间一龛为交脚菩萨,当为弥勒,左右有脅侍;右边龛造一佛,立于莲台上,当表现释迦牟尼佛。

三世佛题材自印度传入中国,经过中国化改造,其内涵与表现形式日益丰富,在十六国北朝时期的石窟寺造像与造像塔、造像碑上多有表现,马仕悦碑中由定光佛、释迦佛与弥勒菩萨构成的竖三世组合,自北魏至北齐的佛教遗存中均有表现。定光佛授记释迦,释迦涅槃后,弥勒接其位,这种时间上的连续性所代表的佛陀庇佑的永续性恰好顺应了碑阴所刊发愿文“上为先皇今帝共口仪而同休口千轮如等位又愿过往逕师先尊父母现今眷属保寿延龄”反映的对过去、现在以及未来之祈愿。

二、马仕悦碑的龛内造像特点

碑阳上龛的弥勒菩萨像的样式很是特别,既呈倚坐姿势,又头戴附缯带的宝冠。按照佛经记载,弥勒先于释迦佛入灭,上升兜率天宫说法,为补处菩萨,后于五十六亿七千万年后,释迦佛早已入灭,弥勒成佛下生人间接替释迦佛的位置,继续引度众生。故在此碑的三世佛体系中,弥勒此时应该表现为正在兜率天宫说法的菩萨形象。但倚坐姿势的佛教造像在十六国至北齐时期的石窟寺中,均是表现为佛的形象而头戴宝冠的弥勒形象多以交脚菩萨形式出现,如北凉石塔中的七佛一菩萨形象、敦煌莫高窟第275 窟主尊像等。这在某种程度上反映出佛教石窟造像与造像碑的不同步性,这或许与两者建造主体对于佛教造像仪轨认识程度的深浅有关。马仕悦碑中这种头戴宝冠着菩萨装的倚座弥勒形象反而在造像碑中存在较多,如西魏大统十七年(551)艾殷造四面佛碑像、西魏大统十七年(551)合宗并诸相秀士等造佛碑、北齐天保五年(554)赵庆祖造像碑、北齐天保十年(559)夏侯显穆等造四面石像、北齐天统三年(567)韩永义等造像碑、北齐天统四年(568)张伏惠造像碑、北齐武平二年(571)僧道略造像碑、北齐武平三年(572)冯翊王造像碑、北齐武平七年(576)宋始兴造像碑等。

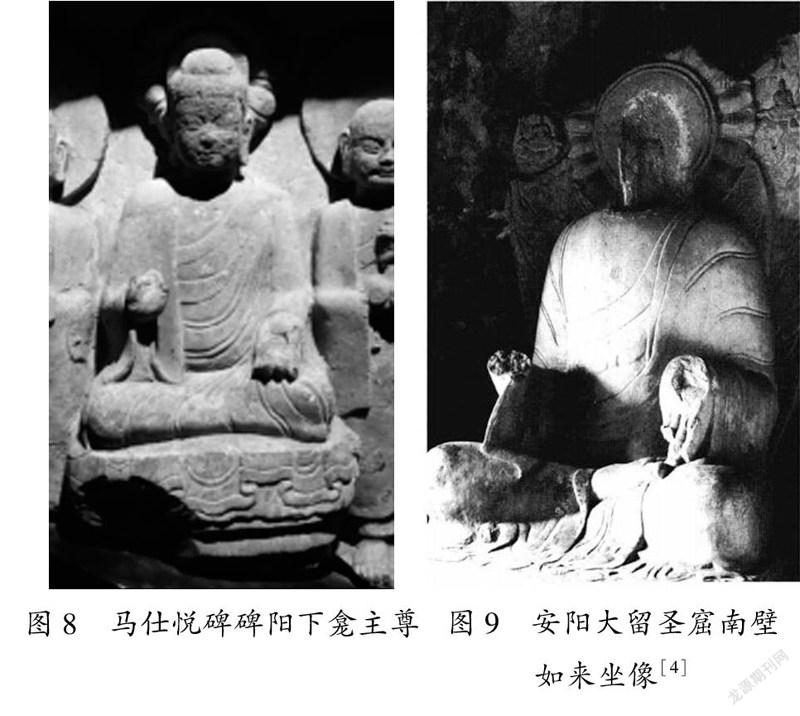

碑阳下龛主尊(如图8)为磨光低平肉髻,右手当施无畏,左手自然外展作与愿印,内着僧祇支,中层着素面双领下垂式袈裟,外层减地平雕双线纹袈裟右上角从右腋下绕过搭于左肩,袈裟左角敷搭其上,似右袒式,衣薄贴体。此种服装样式在北齐时期可见于河北南响堂石窟、河南安阳大留圣窟、河北曲阳白石造像等;其圆润的双线刻衣纹承袭了东魏佛教造像碑风格,刀法行云流水,饱满流畅。此龛主尊的服装样式及衣纹刻画方式与河南安阳大留圣窟(北齐6世纪后半)南壁如来坐像(如图9)十分相似。此外,主尊像的衣襞形式在北魏晚期以来覆坛风尚的基础上,稍作改变,只遮蔽台座的一半,在北齐时期的佛教造像碑中十分常见。

碑阴上龛的三尊像均面带微笑,胁侍菩萨面型方圆,主尊与之相比面型稍长,亦圆润。此龛主尊(如图10)内着僧祇支,下身着裙至脚面,外着宽松通肩式袈裟,并于袈裟圆领下接贴体下垂的宽带,此种佛衣样式此前未曾见过,实为新例。北齐佛立像多着褒衣博带式服装,其垂带一般系于僧祇支上,故此主尊衣带的形式可能是因工匠对于造像程式认识不清所造成的。

碑左侧(如图11,以碑阳所在面而言)雕一帷幔式屋形龛,佛陀结跏趺坐于覆莲花座上,作禅定印,磨光肉髻,面带古风式微笑,内着僧祇支,外着深U领形佛衣,无衣纹,衣不覆坛。南朝造像中最早出现深U领型,但伴随衣襞覆坛,此尊像则融合了北齐简洁的处理方式。碑右侧(如图12,以碑阳所在面而言)亦雕一屋形龛,屋檐下带些许小浮雕,佛陀结跏趺坐于束腰座上,作禅定印,额前有刘海,高大肉髻,内着僧祇支,外着双肩下垂式佛衣,无衣纹,衣不覆坛。

马仕悦碑四面龛内造像特点各异,融合了北齐石窟寺造像中各个风格,佛陀的发式融合南北,有北齐流行的,亦有前代因素;人物面型明显受南朝“面短而艳”画风的影响,表情祥和;服装既有北齐特色的贴体敷搭双肩下垂外披袒右袈裟,又有胸前垂领的南式因素,虽带有民间造像的一些程式问题,但总体呈现出北齐简洁舒畅的特点。

三、 马仕悦碑的建造地点问题

关于马仕悦碑的建造地点,已有学者提出不同的看法。季崇建先生从铭文角度推断马仕悦碑可能出自湖北当阳故地,其依据是“马仕悦碑为抢救所得,出土时间和地点不详,见于碑铭称其为‘当阳大像’,当阳即县名 (今湖北省宜昌县东),汉置,属南郡。”[5] 但“当阳”一词除了指地点,也可指方位,即面朝南、向阳。《禅宗大辞典》中对“当阳”有一解释为:对着阳光。[6]《资治通鉴大辞典·上编》对“当阳”的解释为:①天子南面向阳而治。②县名。属湖北省。[7]331笔者以为,造像碑中有“当阳”铭文的碑面为碑之向阳面。学者李静杰亦指出:“许多像碑铭记当阳像主、西面菩萨主等,足见造像碑四面分别名之为碑阳(南)、碑阴(北)、左(东)侧面与右(西)侧面是言之有据的。”[8]诸多纪年造像碑的碑阳刻有“当阳像主”,但出土地并非湖北当阳故地。如纪年为570—571年的河南嵩山少林寺的董洪达等合邑造像碑,碑阳下龛右边缘刻有“当阳像主、伏波将军、仪州司马、广武郡西面都督、南颍川郡城局参军石永兴,当阳像主、镇远将军加广武太守张元胜。”[9] 可见碑阳铭文涉及“当阳”而该碑出自河南;山西纪元562年陈海龙造像碑,碑阳刻有“当阳像主宣威将军虎贲给事始平□□陈回颣供养”[9]228铭文 ,亦可见碑阳铭文涉及“当阳”而该碑出自山西。故以“当阳”作为推测造像碑建造地点的依据是不可取的。此外,迄今未见湖北地区造像碑的报告发布,所以马仕悦碑的出土地点并非当阳(今湖北宜昌县东)。

另有一位学者指出马仕悦碑出自河北曲阳。查其结论来源——冯贺军《曲阳白石造像研究》(2005年)一书,发现此书并未谈及马仕悦碑的出土地点,只是在讨论造像碑发愿文中谈及担任“维那”职务的有“曾在社会上担任过一定职务并享有一定声望者”时,举了马仕悦碑作为例证而已。且曲阳造像多为白石质地,而马仕悦碑为石灰岩,更说明其出土地点不会是曲阳。故马仕悦碑的建造地点既不是湖北宜昌县东,也不是河北曲阳。

马仕悦碑出土地点不详,故对于此碑建造地点的分析有赖于对所刊铭文的解读。此前虽有季崇建先生对此碑的铭文做了详述,但亦有部分缺漏和误释,笔者在通过拓片收集、现场拍摄、铭文抄录的方式搜集到此碑所有铭文后,查阅碑刻校注的资料,发现整区造像碑铭文中涉及地点的,只有碑左侧下部的“大都邑主北荆州”(如图13)与碑阴下半部的左边缘的“都唯那輔国将军南顿太守上蔡縣开国口口口都督中梁永防墳馬方進”(如图14),所以这两位供养人所在的地方——北荆州与上蔡县,可能为这区造像碑的建造地点。[10]作者指出:“另有些造像碑出处不详,但造像记中记载了造像人籍贯,根据历史地理的沿革,一般均可推定这些地点的今址,这些地点本文基本都视为是造像地点。近代以来发现的出土地点确切的造像中不少刻有造像人的籍贯,两相对照,吻合或基本吻合者为多,以记文所书造像者籍贯作为造像地点大体不误。

“北荆州”在《资治通鉴大辞典》《中国历史地名大辞典·上》《中国古今地名大词典·上》中均有解释,选取各解释中最接近北齐时间段的内容,表述如下:①东魏武定二年 (544年)置,治所在伊阳郡 (今河南嵩县东北)。[7]592②东魏武定二年(544)置,治所在新城县(今河南伊川县西南)。辖境相当今河南汝州市及伊川、嵩县、汝阳等县地。[12]719③东魏置,治南陆浑县(今河南嵩县东北)。辖境相当今河南省嵩县、伊川、汝州等县市一带。[13]综合来看,北荆州辖境相当于现在的河南省洛阳市的嵩县、伊川、汝阳,以及与洛阳市毗邻的汝州市一带。

上蔡县在字典各解释中最接近北齐时间段的表述如下:①北魏神龟三年(520)改置临汝县。②北魏置,为汝南郡治。治所在悬瓠城(今河南汝南县)。③北魏置,治所在今河南泌阳县东北。[12]185-186综合来看,上蔡县位于临汝县或是河南省泌阳县东北。而临汝县于北齐时期已废,故上蔡县在北齐时期位于今河南省泌阳县东北。

由碑阴的发愿文“信大士与雅马仕悦率共一百余人/皆是华壤英林/名乡雅俊/共契金石之心/悉同胶漆之志/敬造石像一区”可知此碑是由马仕悦与佛弟子率领当地名士才俊共同出资建造的。此外,此碑的造像主、邑主邑子多为马氏,所以此区造像碑是带有马氏大家族与社邑性质的合资造像碑。这就决定了出资建造这件造像碑的施主们在碑上所刻的归属地带有此件造像碑建造地点的意味。而上蔡县(今河南省泌阳县东北)与北荆州(相当于今河南省洛阳市的嵩县、伊川、汝阳,以及与洛阳市毗邻的汝州市一带)两地均属于河南省,且这两个范围多有佛教造像碑出土,由此可见,马仕悦碑出自河南的可能性较大。

从造像题材来看,也有出自河南的可能。金申先生曾指出:“在碑首双龙之间开小龛,内中安置树下思惟菩萨像或倚坐(或交脚)弥勒菩萨的例子,在河南地区造像碑上较为普遍,均喻弥勒在兜率天宫之意。”[14]河南地区出土的北齐纪年造像碑中,于碑首双龙间开小龛并雕有倚座弥勒菩萨的有:在洛阳征得的北齐天保五年(554)赵庆祖造像碑、原存河南偃师平等寺的北齐天统三年(567)韩永义等造像碑、原存河南偃师平等寺的北齐武平二年(571)僧道略造像碑、原存河南偃师的北齐武平三年(572)冯翊王造像碑与原存于河南登封会善寺的北齐武平七年(576)宋始兴造像碑。其中韩永义造像碑(如图15、16)从形制、造像题材、组合形式、发愿内容上来看,其碑额相交的螭首样式、龙身的卷云纹样、碑首龛内倚座的弥勒菩萨、碑阳中部大龛一铺五尊的释迦组合形式,均与马仕悦碑相同。又由碑阴铭文王景荃:《河南佛教石刻造像》.大象出版社,2008年,第242页。韩永义造像碑的碑阴无造像,均为造像记,造像记提到“然今合邑诸人等,宿殖明珠,久历诸佛,故能异心同契,仰恭遗踪。在于定光像背,敬造七佛宝堪并二菩萨、贤劫诸僧、弥勒下生、梵王帝释、舍利非(弗)壹……仰愿国祚永隆,三宝增盛。法界四生,七世先灵,存亡父母,现在眷属,发菩提心。弥勒下生,恒为导首,开化群迷,广修万行,共善集根,同证菩提之道。”可知,韩永义碑是立于一尊定光佛像之后,发愿对象为国家、先灵、父母、现在眷属,愿望为期待弥勒下生。可见相较之下,除了发愿的目的稍微笼统之外,其表现的定光佛与释迦佛、弥勒菩萨构成的竖三世题材以及发愿对象均与马仕悦碑相同;北齐武平二年(571)僧道略造像碑的弥勒龛楣上饰有三个小兽面纹样,马仕悦碑弥勒龛顶部亦有一兽面,此外,僧道略造像碑的中的佛装多采用与马仕悦碑释迦像相同的双线纹刻画方式,造像题材亦为弥勒菩萨和释迦;北齐武平三年(572)冯翊王造像碑,既雕刻了七佛一弥勒菩萨的组合场面,又表现了下生的弥勒佛。按照年代排序来看,马仕悦碑(572)既有韩永义造像碑的整体形制,螭龙纹样,造像题材,组合形式,又有僧道略造像碑上的佛装纹样和兽面装饰。在表现题材与发愿思想上,不论是过去七佛还是弥勒、释迦,均表现了佛陀庇佑的永续性。上述五区造像碑中,有四区在洛阳,一区在洛阳毗邻的郑州市,而马仕悦碑铭文中亦提到了“北荆州”(相当于今河南省洛阳市的嵩县、伊川、汝阳,以及与洛阳市毗邻的汝州市一带),这进一步证实了马仕悦碑出自河南。

故从造像题材与铭文两方面来看,马仕悦碑出自河南的可能性较大,而非湖北或河北。

综上所述,通过结合造像特征与铭文,对照有纪年的佛教造像,确认马仕悦碑龛内主尊的各自身份,即碑阳上龛主尊为弥勒菩萨,碑阳下龛的主尊为释迦牟尼佛,碑阴上龛的主尊为定光佛,再结合造像记的发愿文与造像程式的组合意涵的对应关系,揭示马仕悦碑中由定光佛、释迦牟尼佛、弥勒菩萨所构成的竖三世题材;将马仕悦碑对比佛教纪年造像,发现马仕悦碑及其他造像碑中出现的那种戴宝冠着菩萨装的倚座弥勒造型与石窟寺中弥勒造像的差异性,以及马仕悦碑在龛型、服饰等方面的时代特色以及民间造像程式问题;经过对马仕悦碑造像题材与铭文两方面的论证分析,得出马仕悦碑当出自河南。

参考文献:

[1] 季崇建.佛像雕刻[M].台湾:艺术图书公司,2001:133.

[2] 金申.海外及港台藏历代佛像——珍品纪年图鉴[M].太原:山西人民出版社,2007:99

[3] 金申.中国历代纪年佛像图典[M].北京:文物出版社,1994:257

[4] 石松日奈子.北魏佛教造像史[M].北京:文物出版社,2012:317

[5] 季崇建.上海博物馆藏纪年佛教造像考证[J].上海博物馆集刊,2000(00).

[6] 袁宾,康健.禅宗大词典[M].武汉:崇文书局,2010:86.

[7] 施丁,沈志华.资治通鉴大辞典(上编)[M].长春:吉林人民出版社,1994

[8] 李静杰.佛教造像碑[J].敦煌学期刊,1998(01).

[9] 王静芬.中国石碑:一种象征形式在佛教传入之前与之后的运用[M].北京:商务印书馆,2011:220-225.

[10] 侯旭東五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察[M]北京:社会科学文献出版社,2015:104.

[11] 上海博物馆.上海博物馆中国古代雕塑馆[M].上海:上海古籍出版社,1996:35.

[12] 史为乐.中国历史地名大辞典[M].北京:中国社会科学出版社,2005.

[13] 戴均良.中国古今地名大词典(上)[M].上海:上海辞书出版社,2005: 851.

[14] 金申佛教美术丛考续编[M].北京:华龄出版社,2010:72

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)