从大同走出的杰出将军徐永昌

西伯郎

2019年是我们抗日战争胜利74周年。1945年9月2日,国民政府军事委员会军令部部长徐永昌将军,率领中国代表团来到了东京湾,代表中国政府接受日本投降。在58岁之年,徐永昌登上了人生最高点,留下了千秋万岁名。

这一天的早上,南中国代表团最先出发,登上了美国密苏里号主力军舰。当徐永昌率领同仁从扶梯走上军舰时,军乐奏起。其后,盟国各国代表团依次登舰。

受降会场布置在军舰的甲板上。上午9时,受降签字仪式正式开始。徐永昌站立在美国海军上将尼米兹的左侧。两人的身后,分别是中美两国的代表团成员。徐永昌的左边,依次是各国代表团的团长,每名团长的身后都肃立着该国代表团成员。在麦克阿瑟将军发表了简短讲话之后,签字开始。顺序是这样的,日本外相重光葵代表日本天皇以及日本政府签字,然后是梅津美治郎代表日本大本营签字。接下来是盟国代表签字受降:麦克阿瑟代表盟国签字,然后是尼米兹代表美国签字,接着是徐永昌代表中國签字,此后依次是英国、苏联、澳洲、加拿大、法国、荷兰、新西兰代表签字受降……

徐永昌将军1887年12月15日,他在山西崞县出生。由于生计维艰,他的父亲决定迁到大同谋生。还在襁褓之中的徐永昌,随着父母迁居大同。他后从军,对大同有着很深的感情,辛亥时清兵要到大同镇压革命,他拒绝随军回家乡打仗。他从军队的杂役做起,最终成为国民党陆军一级上将。

徐永昌是一位士人。他喜读儒家经典以及史籍,从他的立身行事来看,他是一名不折不扣的士君子。儒家的理念是为天下培养良相,不是怂恿人去称王称霸。徐永昌在辅佐孙岳、阎锡山、蒋介石等人的过程中,尽职尽责、安分守己,出色地完成了“相”的任务。他帮孙岳带兵,一直在军中坚持唯孙岳马首是瞻;孙岳死后,他归附阎锡山,在阎锡山危难之际,出任山西省主席,旋即为阎锡山的复出而奔波,并拒绝培植自己的势力;后来他转投蒋介石麾下,更是为抗战而竭尽心力,内战末期,国民党败局已定,蒋命他去争取傅作义,明知此事必不成,他仍抱病前往,“知其不可而为之”。

徐永昌又是一位军人。在那个传统价值观剧变的年代,革命之声此起彼伏,各地豪强引兵自重,时有龃龉。徐永昌逆新风气而行,自解兵权,不专属任何一个派系,为国家利益奔走,而各派系的首脑居然也信任他。这样一个没有“实力”的军人,在动乱的年代,尽了守家卫国的责任,可谓功德圆满。

1959年,徐永昌在台湾去世,蒋介石送的挽联是“怆怀良辅”,阎锡山的挽联写有“事人忠而律己严”,白崇禧送来的挽联则是“出总师干,入掌机枢,晚岁更荩劳,历危夷而一贯;行由正路,居处安宅,平生睢谨慎,淬德业以常新”。这些都是“旧中国”的话语,把它们移用到诸葛亮身上,也一样合适。

爱国第一

1936年10月21日,杭州西泠印社。这一天徐永昌与蒋介石晒着太阳,畅谈时局。趁蒋介石心情畅快时,徐永昌又开始美言北方将领起来:“东北军未必通共,不要自疑。阎先生精勤稳练,苟以国事属之,尤能顾全大局。整个经济问题,若能与阎先生商一新经济长策,或较求之外国人为妥当。”

类似这种“调停”的一幕,对于徐永昌而言,绝对不会陌生。他一生中很大一部分的精力,都用在处理这种事情上。

蒋、徐的结缘,是在北伐成功后,蒋介石来到北京,向熟谙北方局势的徐永昌询问情况。徐告诉蒋,戴季陶来到北方,仍然说“你看,这皇宫黄琉璃瓦,一切东西,不但是汉人的血汗,亦是满人压迫汉人的血迹”,这种言论在辛亥前还算是为了推翻清廷而发,但现在既然已经宣布五族共和,说话就需要顾人心,过了河就不要再说这样的话了;第二是要定都北京,因为中国的外患在北方,如果非要定都南京,那么应该把军事学校设在北京,因为中国的内忧也在北方,军事学校训练出来的人才,可与冯玉祥、阎锡山等势力发生联系,融洽感情,有利于国家。对于这些建议,蒋介石都点头称善。多年以后,蒋介石向人这样评价徐永昌:“他很爱国。”

最欣赏徐永昌的,还有阎锡山。

在军阀混战时期,徐永昌主要协助孙岳建军,孙岳多病,徐永昌代为带领国民第三军。徐治军严格,早年在定州练兵时,为了避免骚扰百姓,就规定士卒不得去听戏,犯者立即革除。在一生的军事生涯中,他三次拒绝攻打家乡山西。对此,山西“掌门人”阎锡山闻风而敬,想将这位山西老乡罗致麾下,托人捎话给他,“与有人格的人作朋友是光荣的。”

这句话击中了徐永昌。徐永昌好读书,尤嗜儒家经典以及历朝史籍。他年少时即读《左传》,从军后长年请秘书、清末翰林王震昌为他讲论经史,探究古今成败得失之机。即使抗战时事务繁忙,仍不中断此事,认为是人生一乐。在国共内战时,他的身体状况已极差,仍听夫人为他读《礼记·曲礼》。这种知识结构,打造了这个有士人之风的军人。士人重“立德、立功、立言”,其中立德最高,阎锡山这句话,从“立德”的高度赞美徐永昌,以期达到拉拢的目的。

徐永昌果然后来率领部队归附阎锡山,并且协助其北伐。他作战勇猛,遇事镇定。1927年,北伐军开到河北望都,徐永昌赴前线督师,译电员突发奇想,请求到前线观战。到了前线后,敌阵枪声不绝,地上尘土点点,译电员吓得不敢仰视,但徐永昌策马驰骋,丝毫不受影响。回去后,徐永昌问译电员:“前线好看么?”译电员说:“司令官神勇,我可不敢再看了。”

不过,徐永昌的过人之处,还是体现在协调各种势力的关系上。在当时的要人当中,蒋介石、阎锡山等都对他信任有加。

1926年,徐永昌在山西与阎锡山初次接触,表达了自己对奉军的看法:“奉军截械入关以来,亲眼所见的是,我们国家多年以来很好的社会秩序都被他破坏了。人民受到骚扰折磨,亦是由于奉军起的,整个社会人心的希望,亦将由他们断绝。”他自称不懂得革命,但知要驱逐恶势力,像奉军这种恶势力应该要驱逐。

宴席上的阎锡山听此,笑而不言,后却在事私底下对徐永昌说:“你说得对,的确如此。”1947年,阎锡山这样表达了自己对徐永昌的敬重:“十五年(1926年),次辰(徐永昌的字,一作“次宸”)归至并门,得见君子,快慰宿心。从事历年,久而弥敬……次辰早历艰屯,以跻崇显,乃其行己之严洁,体国之公忠,岳峙渊渟。”(《崞县徐氏族谱阎锡山序》)

蒋介石和阎锡山的关系,一直纠缠不清,猜忌可谓伴随终身。在国难方殷的年代,蒋、阎合则为国之幸,离则是国之祸。因此徐永昌不同意阎锡山反蒋,但仍然为阎锡山指挥了作战,并且稳妥地铺好退路以及为其殿后,在阎锡山兵败如山倒时,助其全师返晋。

中原大战后,张学良统管北方。阎锡山通电下野,到大连躲避,但不久后突然潜回山西,而且还是乘坐日本人的飞机回来。

阎锡山重返山西,引起了蒋介石和张学良的疑惧,他们于是继续逼阎离晋。这时候,山西内部也一片混乱:省主席商震与阎锡山的矛盾公开化,作为山西的实际控制人,阎锡山不放心由这样的人管理自己的地盘。山西的事务需要一个各方都信赖的人来主持,南京中央政府和阎锡山都同时想到了徐永昌。

1931年下半年,中央未征得徐永昌同意,突然公布了他出任山西省主席的消息。接下来,阎锡山托人叮嘱徐永昌不要推辞。徐永昌开始了事业的新阶段。

图国强晋

1931-1936年间,徐永昌任山西省主席。这段日子里,中国的国患不断加深,徐永昌也开始了各种奔忙。他尝试说服蒋介石和张学良让阎锡山出山。对于这一点,张学良坚决拒绝,决意赶阎锡山离开山西。但“九一八事变”的爆发,令蒋和张应对不暇,阎的压力骤减,客观上也为其东山再起创造了条件。当年10月,中央解除了对他的通缉令,并在次年2月任他为太原绥靖主任。

但阎锡山出山后,却不允许国民党山西省党部回晋活动。这令蒋介石感到恼火,把徐永昌召到武汉一问究竟。徐永昌说,“阎先生其人相当爱国、勤俭、能深思,最大限度不过是委员长之一政敌,而不是叛国者。叛国者不能合作,政敌是可以合作的。”并告诉蒋,山西的军政要员都听令于阎,且阎有极高的经济才能,他出山能很好地解决山西的经济问题。

为蒋和阎做事,徐永昌有自己的尺度。1930年,中央发给徐永昌一道密电,要他把孙殿英(反蒋将领之一,中原大战后被张学良收编)铲除。徐永昌对这道密令未予理会,“中央要办他罪,正式下令我逮捕他,依法惩办,我可以做。这样做法,我不能办。”阎锡山也有类似的任务给他,也被他拒绝了。1928年,阎锡山发密函给徐,说陈光斗和某人是共产党,要徐将他们撤换。两年后,阎锡山又跟徐永昌说:杨效欧通蒋。言下之意是要他采取措施。对于这些事,徐永昌认为“都是凭密探风闻而处理操切”,都没有照办,但阎锡山也没有因此责怪或怀疑他。

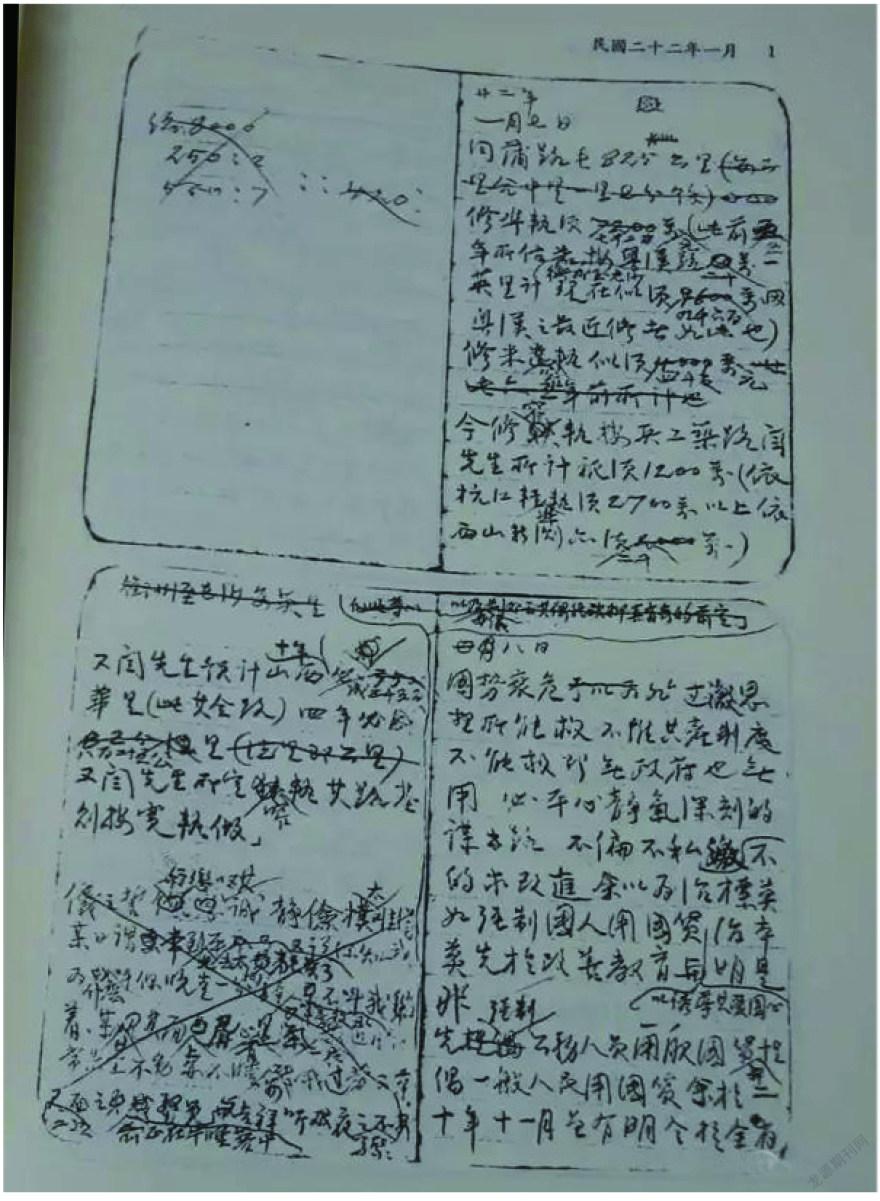

主政山西期间,徐永昌着力振兴山西的实业与教育。他提倡使用“土货”,要求严格,有一次省府买了几张宣纸,徐永昌认为不是国货,很不高兴。由于他以身作则,下面便蔚然成风,不仅是不使用进口产品,甚至是外省产品也不在使用之列。此外,他还在省内大兴职业教育,以配合提倡国货的思路。

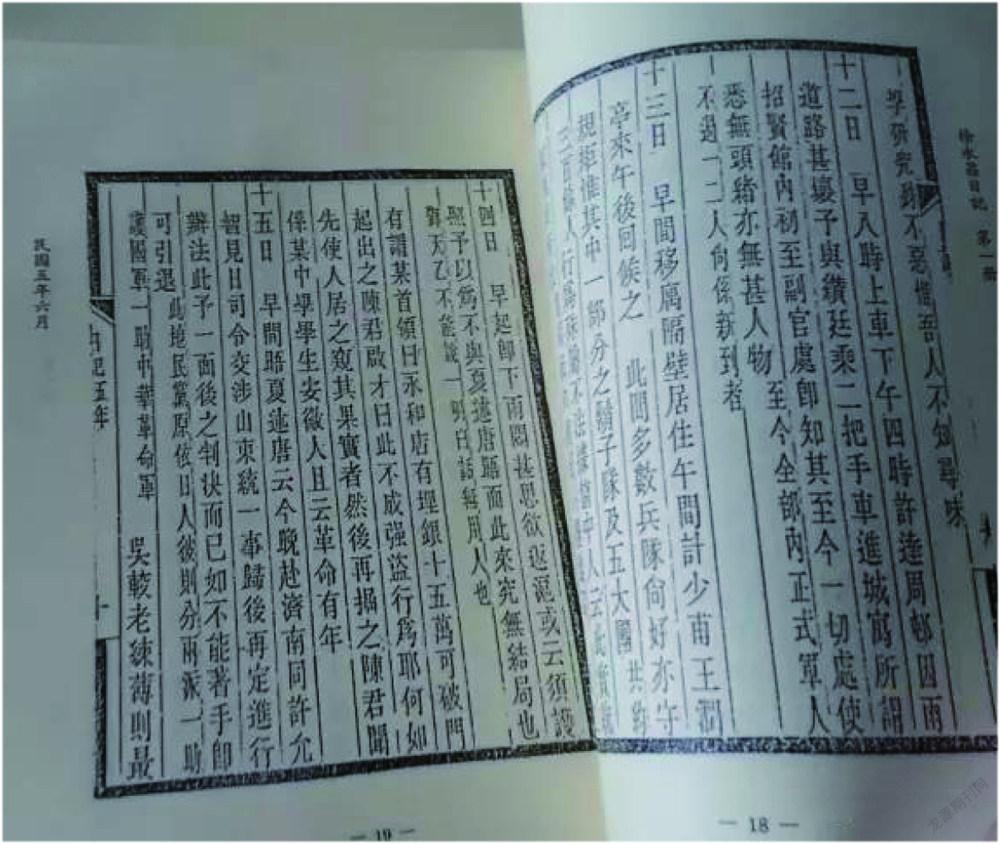

他认为,山西是华北的堡垒,要对抗日本的侵略,必须强大山西。而要自强,则必须反求诸己:“对日问题只有责己。今日国民缺感情、少理性,在乡都是可怜的百姓,到营都是可杀的兵,在家都是可爱的孩子,到校都是坏学生。学生时代皆自命不凡,恨教习、恨校长、恨官吏,一到教习、校长、官吏时,便为人所恨。或谓环境不好,不知环境仍是这帮人造的。不平等条约不是被人强订了去的,是比试了一下失败了以后相订的。今日想要平等,还得比试一下,能胜了才行,不是能争不能争的问题,是能胜不能胜的问题。所以要平等,须科学强、机械强、工业强、兵强,不是嘴强即能胜任的。”(《徐永昌日记》1931年10月10日)

他希望国人务实,抓紧时间强大自己,在山西的施政也体现了这个思想。

徐永昌厉行禁毒,这个主张得到蒋介石的嘉许。

徐永昌1936年卸去山西省主席职务,次年进入中央,任军事委员会办公厅主任,此后一直是蒋介石身边的高级幕僚。

“九一八事变”至“卢沟桥事变”期间,中央和北方各军系之间大体上保持了稳定,中国得以短暂喘息,为抗战储备了力量。这个短暂的稳定里,有徐永昌很大的功劳,尤其是他出任山西省主席,使得蒋介石和阎锡山之间有一个缓冲带,尽最大程度消解了蒋、阎的猜疑,避免两人再起内战。

在北方军系中,冯玉祥也欣赏徐永昌,曾经有意拉拢。但冯玉祥亲近苏俄,并向徐永昌强调苏俄是有诚意帮中国。这引起徐永昌的反感,两人便没有实质性的合作。徐永昌评价苏俄是‘帝世界主义’。”

抗日报国

蒋介石重用徐永昌,不仅因为徐的品格端正,更是看中徐的山西背景以及他在华北军系中的影响力。抗战爆发后,徐永昌思虑周密、谨慎行事的特质,也得到了很好的发挥。他被蒋介石委任为军令部部长,这个职务的内容有整顿军队、情报分析、部署作战以及协调中央与地方军系的关系等。他与军政部长何应钦、军训部长白崇禧、政治部长陈诚一起,被称为军委会四大巨头,四人经常在一起讨论作战计划。

针对列强的侵略、中国无能战之军的现实,徐永昌長期主张采取忍辱图强。他反感那些高喊着“取消不平等条约”的人,不与强敌硬碰硬,坚持持久战,这种思路持续到了抗日战争中。抗战伊始,徐永昌就向蒋介石进言,至少要拼出八年的时间来战斗,而中国人教育差,须以十年为期。历史证明了他的预估相当精准。抗日战争爆发四年后,他撰写了《四年来敌我战略战术的总检讨》,这篇文章被学者吴相湘视为世人了解中国抗日获胜原因所必读的权威之作。

在战术上,徐永昌主张节节抵抗。武汉会战后,白崇禧、刘斐、陈诚等人主张放弃长沙。徐永昌对此坚决反对,他认为,中国军队没有攻坚的力量,如果失去长沙,日后难以夺回来。但主张放弃者多,徐永昌孤掌难鸣,蒋介石采纳了白崇禧的意见,下令不守长沙。这时,第九战区司令长官薛岳坚决主张守长沙,并放言“战胜,是国家及蒋委员长之福;战败,则我必自杀以谢天下苍生”。白崇禧前去劝说薛岳,要求他遵从上级指令,退守衡阳,免得作“无谓之牺牲”。薛岳骂白崇禧“枉读兵书,只是一知半解,这种亡国的论调,令人无法接受”。

薛岳的这个主张,和徐永昌的节节抵抗精神一致。由于薛岳的坚持,作战计划改变,长沙会战拉开帷幕并且在第三次会战取得大捷,为中国军人写下灿烂的一页。

当然,徐永昌的决策也不全然都奏效。徐永昌一直对日军的战略意图和主攻方向判断不明,且太注重盟军的观感,一意主张节节抵抗,步步阻击,处处设防。而蒋介石基本上接受了徐永昌的意见。结果是,国军防广兵单,顾此失彼,处处都不愿主动弃守,处处都未能集中优势兵力,对日军形成重点防守和重点出击。

抗战总体上朝着好的方向发展。在胜利即将到来的时候,徐永昌提醒蒋介石向美国提议,盟军应先击败日本,然后再击败德国。为何要这样安排?徐永昌说:先日后德的局面是“美、英、中击日,而英、美、苏击德”,而先德后日的局面则是“英、美、苏击德,恐不能单纯的任美、英、中击日矣”,言下之意是假如先击败德国,那么苏军就有力东顾了。从当时的史实看,徐永昌这个建议并未被美国采纳。可以想象得到的是,如果被采纳,20世纪下半叶的世界格局或将改写。

外武内秀

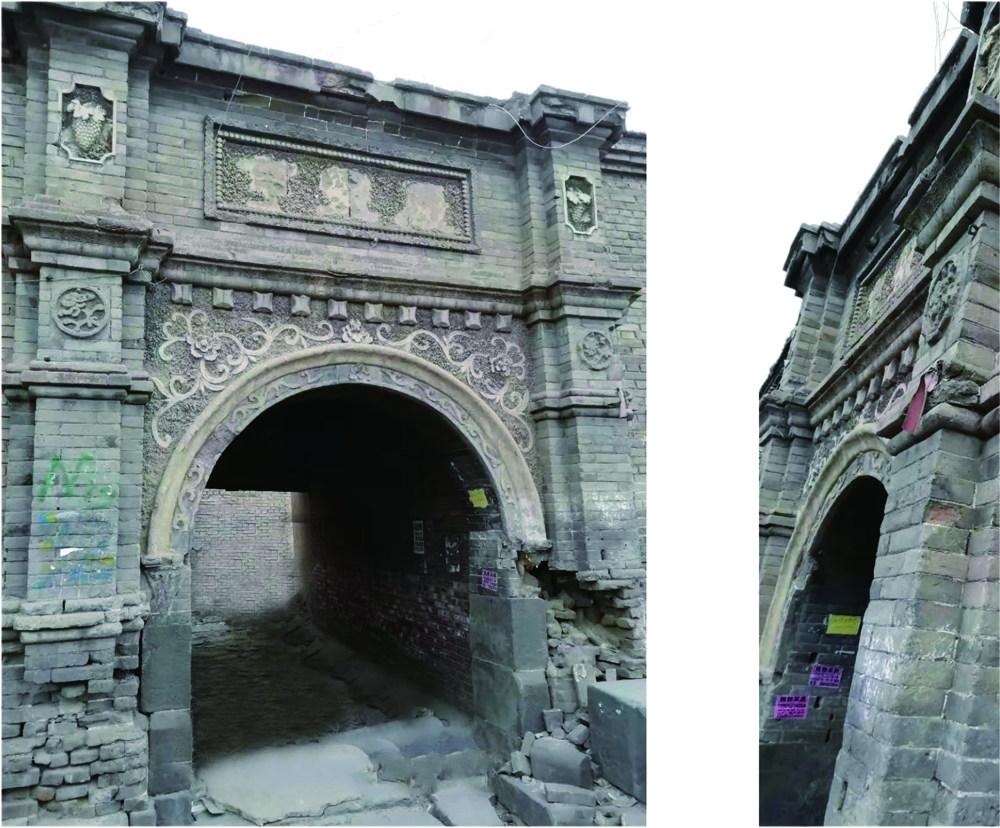

徐椿龄是徐永昌人生路上的第一个恩人。13岁那年,徐永昌成了孤儿,为了谋生,他在大同的一个车马店里打杂。1900年,八国联军攻破京师,慈禧与光绪仓皇出走。武卫左军的一个营底(营本部)到大同护驾,这个队伍在徐永昌的车马店落脚,由于士兵都外出游玩,无人照应师爷徐椿龄的茶水,徐永昌就为这位老先生泡茶服侍,殷勤奔走。徐椿龄怜其身世,走的时候将他带离了大同,并且带他进入了军队。

徐永昌显达之后,把徐椿龄老人接到北平养老。由于两人都姓徐,而且徐永昌侍奉徐椿龄如父,是以1930年徐椿龄去世时,北平、天津的报纸都报道“徐主席(其时徐永昌任河北省主席)父亲去世”。徐永昌知道了,也不作任何更正说明。

他在清军中,从挑水、打更、采购这些军队杂役做起,靠着勤奋好学,从武卫左军的随营学堂起步,1914年考入陆军大学,9年间完成当时国内最高军事教育,其后辅佐孙岳,逐渐在北方军界扮演重要角色。

作为将领,徐永昌没有自己真正意义上的军队,他一直是帮人“打工”,用现在的话说,他是一位“职业经理人”。在这个位置上,他“义”字当头的士人作风,可谓展现得淋漓尽致。

孙岳病重时,徐永昌成为国民第三军的代理军长,遇事仍然处处推举孙岳。归附阎锡山后,他认为北伐成功,中国不需要内战了,于是自解兵权。做了山西省主席后,他的国民第三军旧属建议趁阎锡山不在山西这个机会,重组旧部军队,或者在重要机关安插“自己人”,以掌握山西的实权。徐永昌一口拒绝了。他没有乘人之危,令山西保持了稳定。

无论是立身还是治军,徐永昌都显得相当严正。孙岳吸大烟,而徐永昌终身不吸,并且连纸烟都不碰。约束部下也一样严,在他的军队中,绝对禁赌、禁大烟、禁扰民。不过,严正不意味着谢绝性情。比如他在军中并不禁止部下喝酒,理由是人到了20岁以后,就很难有“天人交泰”的状态出现,要达到这种状态有两个途径,一是靠学问,一是靠饮酒。但学问修养到“天人交泰”的境界,很难,而饮酒是最方便的途径。徐永昌一生出入各种上流社会的场合,他感慨道,“这所谓上等社会,如果使无酒,可能真听不到一句率直的话,极而言之,我们这民族要无酒,恐怕连今天的局面亦没有。”

晚年张学良这样回忆徐永昌:这军人当中啊,我最佩服徐永昌,跟我的脾气差不多。

徐身上的士风,使他赢得了各巨头的尊重。他告诫内弟刘步瀛:“要决心在社会做事,必先拿定个帮人的主意,与人同事,必决心不做第一个露脸人。”他并不认为位居他人之下是坏事。有一次,他和孙岳等人讨论何为人才。孙岳认为“居人下者无人才”,徐永昌不同意:“人生短暂,是否人才,何能以一时权位衡量,要能在历史上认定才算。我们读史,至伊尹放太甲,周公辅成王,试想他们君臣之间孰为人才,或者说何者才高?孔子栖栖遑遑,周游列国,未得其位,而史迁称之为‘至圣’,后代帝王尊之为‘先师’,民间社会奉之为‘素王’,岁时祭祀,庙食千秋。假如当时有人以其无权无位,谓非人才,岂不大谬!”

縱观徐永昌将军的一生,虽然具有明显旧时代的烙印,但他外武内秀,严于律己,融通各方,胸怀国家大局,不愧为一代英豪!